9 Rencontres Scientifiques es

Cette fin de siècle se distingue par une ap-

proche particulièrement aiguë de l’aspect

social dans les soins dispensés aux malades.

Ainsi, le Dr Xavier Emmanuelli, an-

cien ministre et président-fondateur

du Samu social de Paris, tient à rap-

peler le rôle spécifiquement infirmier

face aux situations de précarité et

d’exclusion. «Il faut “généraliser” la

prise en charge des exclus. Or ce sont les

infirmières qui sont ici aux avant-postes. Malheu-

reusement, elles sont bien souvent démunies devant

la fragilité des psychismes qu’engendrent les situa-

tions d’exclusion et de précarité. A l’avenir, ce sont

pourtant elles qui devront faire le diagnostic et l’ac-

compagnement. Sur ce plan-là, je suis très optimiste

pour votre profession qui a un véritable rôle d’ac-

teur de santé publique ». La prise en charge mé-

dico-sociale intervient dans un contexte qui va

dans le sens de l’histoire : les soins sont mobili-

sést autour d’une personne malade. Cette prise

en charge s’appuie donc tout naturellement vers

cette autre forme de soins : les réseaux.

Le Dr Pierre Larcher, de la direction générale de

la Santé, lève la confusion qui entoure la défini-

tion de réseau. «Pour durer et se développer, un

réseau doit obéir à certaines règles, en particulier

celle d’encourager la capacité permanente d’initia-

tive de chacun de ses membres. L’infirmière en mi-

lieu rural, par exemple, voit à l’évidence mieux que

le chef de service du CHU le patient vivre sa douleur

à son domicile. Il n’en reste pas moins, concède-t-

il, qu’un réseau quel qu’il soit, suppose le volonta-

riat de tous les participants pour accepter un travail

supplémentaire exigeant, auquel leur formation ne

les a pas nécessairement préparés ».

17

●●●

9es Rencontres

Scientifiques

et Techniques infirmières

Compte rendu

Des formes de soins

qui font évoluer

la profession

L’évolution de la profession trouve un écho

particulièrement concret dans les deux formes

de soins qui marquent cette fin de siècle : les soins

médico-sociaux et les soins en réseau.

Sommaire

Cancérologie

Douleur

Anesthésie

Hygiène

Violence

en institution

Traitement

de substitution

Troubles

des conduites

alimentaires

Plaies et cicatrisations

Bilan urodynamique

Ont participé

à ce dossier :

Ludmilla Couturier,

Isabelle Forestier

et Stéphane Henri.

18

Spécial RSTI

Réseaux : le coup de pouce de l’État

A l’heure actuelle, ce sont les réseaux par pa-

thologies rares ou dont la connaissance évolue

très vite qui sont en plein développement. Il

s’agit en fait de réseaux centrés sur les profes-

sionnels de terrain à qui ils apportent référence

scientifique et formation. C’est le cas des ré-

seaux douleur, soins palliatifs, cancer,

hépatite C, mais aussi diabète, ostéoporose,

maladie d’Alzheimer, ou encore maladies rares

comme la neurofibromatose ou l’échinococcose

alvéolaire. «Ces réseaux ont vocation à s’articuler

sur les réseaux de proximité, très liés aux patients

et à la complexité de leur problématique, pour leur

apporter des outils complémentaires, souligne le

Dr Pierre Larcher. Ils sont donc tout à fait supplé-

mentaires. Ils obéissent aux mêmes règles, ensei-

gnées par l’expérience : la nécessité d’un père fon-

dateur, le volontariat, la complémentarité des

compétences, la légitimation par au moins une

institution sous forme de financement ou d’aide en

nature, l’esprit d’initiative de chaque acteur du

réseau : l’infirmière libérale, par exemple, voit le

patient vivre son alimentation ou sa douleur à son

domicile, et peut suggérer des modifications de

prise en charge qu’un “bouclage” du réseau venu

du haut pourrait, si on n’y prenait garde, rendre

impossible».

A ces conditions, auxquelles on ne peut déroger

sans risque, s’ajoutent des outils que l’on re-

trouve dans tous les réseaux solides et efficaces.

Parmi eux, l’évaluation est, avec la formation,

probablement le plus important. Pourtant, elle

est en général le parent pauvre. «Nous nous

sommes aperçus, reprend le Dr Larcher, que

c’était le moyen privilégié pour accélérer la matura-

tion naturelle des membres d’un réseau, en leur

permettant de prendre du recul par rapport aux

préoccupations quotidiennes, et donc de maîtriser

leur démarche. Il ne faut évidemment pas que ce soit

une évaluation externe, mais une auto-évaluation,

accompagnée et continue, pour ne pas faire marcher

le réseau par à-coups ». Or, on constate aujour-

d’hui que la maturation des professionnels

appartenant à un réseau s’effectue sur un temps

assez long. Avant de devenir un réseau complet

en pleine harmonie avec son public, un réseau

de proximité a, en effet, besoin au mieux de 5 à

7ans, au pire de 15 ans, et c’est l’évaluation qui

permet de faire la différence.

Face à ce constat, les exigences de l’État visent

à un développement aussi rapide que possible

parallèlement à une qualité tout aussi élevée.

Elles consistent essentiellement à formaliser ce

qui doit l’être (obligation d’un statut juridique,

obligation d’une charte, identification des res-

ponsables de chacune des grandes fonctions du

réseau pour être sûr qu’elles ne seront pas ou-

bliées), en préservant souplesse et adaptabilité

pour tout le reste.

En contrepartie de ces exigences, l’État assurera

un soutien méthodologique en mettant à dispo-

sition un guide de développement fondé sur

l’expérience des plus anciens, des formations

validées qui vont faire l’objet de décisions ré-

glementaires, et un guide de suivi-évaluation

commandé à l’ANAES à partir des “principes

d’évaluation des réseaux de santé” récemment

publiés. Sur le plan financier enfin, le Fonds

d’Aide à la Qualité des Soins de Ville (FAQSV),

doté cette année de 500 millions de francs, de-

vrait répondre à une large part des besoins. ■

●●●

19

Les normes de qualité et les démarches

d’évaluation aujourd’hui en cours dans les

hôpitaux amènent tout naturellement les soi-

gnants à se pencher sur des sujets jusqu’à

maintenant peu étudiés. Il en est ainsi de la

qualité de vie, qui fait actuellement l’objet de

multiples recherches, dans le secteur de l’onco-

logie notamment.

Il n’existe pas de définition précise de la qualité

de vie d’un patient. Celle de l’Organisation

mondiale de la santé reste trop évasive pour ser-

vir de référence. «La qualité de vie est multifacto-

rielle. Il importe de pouvoir la quantifier afin que la

notion de qualité de vie soit un élément comparatif

entre différents traitements », estime le Dr Xavier

Pivot, du centre anticancéreux de Lacassagne à

Nice. Au nombre des facteurs quantifiables, le

médecin retient le bien-être physique, l’état psy-

chologique du sujet, ses capacités à faire face à

la maladie, l’inconfort somatique induit par la

toxicité des médicaments, les symptômes et

l’évolution de la douleur, et les problèmes rela-

tionnels du patient dans son environnement.

Premières constatations

L’évaluation de la qualité de vie s’appuie, ou de-

vrait s’appuyer, sur des outils pour être quanti-

fiable. Les méthodes psychométriques exis-

tantes, avec échelles analogiques, permettent

l’évaluation de la douleur, du confort, de la fa-

tigue, de l’appétit... mais pas de la qualité de vie.

Plusieurs questionnaires existent, validés par le

Comité européen d’évaluation de la qualité de

vie, créé en 1986. Il en résulte des approches

partielles. Y recourir permet cependant de com-

prendre les causes de la détérioration de la qua-

lité de vie d’un patient et de justifier la prescrip-

tion de certains médicaments. «La prescription

de certains médicaments répondant à une plainte

spécifique a permis de mettre en exergue des élé-

ments insoupçonnés, malgré toutes les études scien-

tifiques effectuées dans ce domaine, indique le

Dr Xavier Pivot. Ainsi, les femmes traitées en can-

cérologie citent l’insomnie comme premier impact

négatif. Puis elles mettent en avant les syndromes

ménopausiques et le catastrophisme. Or ces trois

symptômes sont synonymes de fatigue. Aussi la

détérioration ou l’amélioration de la qualité de vie

en cancérologie est-elle, peut-être, en corrélation

directe avec la détérioration ou l’amélioration de

l’état de fatigue des patients [...] », suggère-t-il.

La fatigue, facteur déterminant

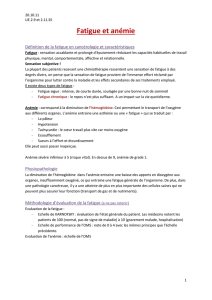

Dans les services d’oncologie, la fatigue des pa-

tients présente un caractère de fatalité lié à la

maladie et à ses traitements. En effet, la

Cancérologie

Quand la qualité de vie

devient un objectif du soin

L’heure est à la qualité de vie, qu’il est essentiel de préserver parce qu’un

patient qui voit celle-ci amoindrie perd ses facultés de résistance à la

maladie, d’acceptation des soins, et son envie de vivre. En oncologie

notamment, la première plainte concerne la fatigue dont la prise

en charge s’avère la première étape de l’amélioration de la qualité de vie.

●●●

20

Spécial RSTI

fatigue est le plus commun des symptômes

du cancer, devant la douleur et l’anorexie. Elle

existe chez environ 70 % des patients traités par

radiothérapie, et chez 90 % de ceux traités par

chimiothérapie. Face à ce phénomène, les soi-

gnants se sentent souvent impuissants. Pour-

tant, depuis le début de l’année 1996, on assiste

à une mobilisation européenne des profession-

nels de santé contre la fatigue en cancérologie.

Si elle est entendue, la fatigue peut et doit être

évaluée et prise en charge par le biais de moyens

d’action divers, parfois extrêmement simples.

Des formations spécifiques sur ce sujet se déve-

loppent et aident un plus grand nombre de soi-

gnants à bénéficier de connaissances et d’outils,

certes encore disparates. Petit à petit, il devient

évident que l’amélioration de l’état de fatigue du

patient intègre une forme de qualité des soins

dont l’influence sur la qualité de vie du malade

est conséquente.

La preuve par l’exemple

Infirmières et infirmier au centre anticancéreux

de Lacassagne à Nice, Magali Genoud, Carole

Marrot et Christophe Mornat ont travaillé à un

questionnaire sur la qualité de vie des patients,

essentiellement orienté vers le thème de la fa-

tigue. «Notre objectif était d’apprécier la relation

qui peut exister entre un questionnaire sur la qualité

de vie et une échelle visuelle analogique de la fa-

tigue », explique Magali Genoud.

Le questionnaire comporte 24 items notés de 1

à 4, un total de 86 points représentant l’altéra-

tion la plus élevée de la qualité de vie. L’échelle

visuelle analogique est classiquement graduée

de 0 à 10. Au total, 54 patients (46 hommes,

8femmes, âge médian de 60 ans), traités par des

chimiothérapies contenant des dérivés de pla-

tine, sont inclus dans l’étude. Pour 37 d’entre

eux, l’enquête est réalisée au cours de deux

cures différentes.

Les résultats sont sans équivoque : les scores

obtenus par le questionnaire et par l’échelle vi-

suelle analogique sont arithmétiquement simi-

laires. Tous les patients interrogés au deuxième

cycle de leur traitement se disent plus fatigués et

font valoir, via le questionnaire, une plus grande

détérioration de leur qualité de vie.

«Bien que cette étude ait été menée sur un petit

nombre de patients, nous avons été frappés par l’ho-

mogénéité des résultats, indique Magali Genoud.

Nous pensons sincèrement que la mesure de la qua-

lité de vie d’un patient par un questionnaire est à

l’identique de la seule utilisation de l’échelle visuelle

analogique de la fatigue ».

L’anémie, grande pourvoyeuse de fatigue

Une fois entendue et évaluée, la fatigue du pa-

tient doit être prise en charge. «Mais, puisqu’elle

est multifactorielle, la prise en charge doit l’être

aussi, rappelle le Dr Laure Chauvenet, onco-

logue à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à Paris. Devant

toute fatigue, il faut rechercher une anémie, des

troubles métaboliques, des causes endocriniennes,

des causes psychologiques, et s’interroger sur une

possible évolution de la maladie, et sur les répercus-

sions des traitements ».

L’anémie est, bien entendu, une des causes les

plus fréquentes de fatigue ou, tout au moins,

une de ses composantes essentielles. Elle se dé-

finit par un taux d’hémoglobine inférieur à

11 g/dl chez la femme et 12 g/dl chez l’homme.

«Le plus important à considérer n’est pas unique-

ment ce taux classiquement défini, fait remarquer

le Dr Laure Chauvenet. Si un patient présente un

taux normal d’hémoglobine à 15 g/dl, le passage à

12 g/dl signifie, dans son cas, une vraie anémie,

donc l’installation d’une vraie fatigue ».

Les symptômes de l’anémie sont la pâleur, des

palpitations cardiaques, une asthénie et une

grande intolérance à l’effort. Ses conséquences

sont une perte d’autonomie, une diminution de

la vie sociale et, ce qui est plus grave, des réper-

cussions psychologiques qui font qu’un grand

nombre de patients pensent que leur fatigue est

synonyme d’une évolution défavorable du can-

cer. Une dépression peut alors apparaître très ra-

pidement et influer sur le devenir de la maladie.

Bien que la tolérance à l’anémie soit variable

selon l’âge, le terrain cardio-vasculaire et des

●●●

21

facteurs individuels, un traitement doit rapide-

ment être mis en œuvre, dont le plus classique

est la transfusion sanguine. Pour le Dr Didier

Mayeur, oncologue à l’hôpital André-Mignot au

Chesnay, «cette thérapeutique ne donne pas des ré-

sultats stables dans le temps. Car, s’il n’y a pas de

correction de la cause de l’anémie en amont de ce

traitement, l’effet bénéfique de la transfusion san-

guine disparaît au bout de trois semaines », pré-

vient-il. Il spécifie en outre que les patients font

preuve d’une grande retenue vis-à-vis de la

transfusion sanguine, répercussion négative, au-

jourd’hui encore, du scandale du sang conta-

miné. Lui-même reconnaît sa réserve vis-à-vis

des transfusions sanguines et évoque l’émer-

gence de pathologies, telles que le paludisme ou

des accès de fièvre inexpliqués pendant plu-

sieurs jours, ne facilitant pas le traitement du

cancer. «Il faut aussi avoir à l’esprit que les trans-

fusions sanguines n’ayant absolument plus cours

au domicile des patients, l’hospitalisation obligatoi-

rement induite par la mise en œuvre de cette théra-

peutique ne va pas dans le sens d’une améliora-

tion de la qualité de vie du malade », poursuit le

Dr Didier Mayeur.

Autre traitement de l’anémie, d’une grande ef-

ficacité : l’érythropoïétine (EPO). Son autorisa-

tion de mise sur le marché la réserve à la pré-

vention ou à la correction de l’anémie chez des

patients traités par des chimiothérapies exclusi-

vement à base de platine. Les études actuelle-

ment disponibles et les observations infirmières

font valoir une bonne tolérance au traitement.

Une surveillance particulière de la tension arté-

rielle s’impose, notamment chez les personnes

hypertendues, l’EPO pouvant induire une éléva-

tion des constantes habituelles.

«Le principal intérêt de l’utilisation de l’EPO

est d’éviter une transfusion sanguine, explique le

Dr Didier Mayeur. Pour autant, il ne sert à rien

d’injecter de l’EPO à un patient dont l’anémie

est clairement prononcée, car l’EPO mettant 3 à

4semaines avant de donner une réponse biolo-

gique, cette particularité demande une certaine

anticipation dans la mise en œuvre de cette

thérapeutique ».

Entre qualité de vie et désir de vivre

Fondé sur sa pratique quotidienne dans le ser-

vice d’oncologie de l’hôpital Avicenne, à Bobi-

gny, et sur les propos qu’elle retient des pa-

tients, le discours du Dr Karen Rosier-Kraeuter,

psychologue clinicienne, permet de cerner les

valeurs individuelles mobilisées dans l’appré-

ciation de la qualité de vie d’une personne. Elle

rappelle que la perte d’autonomie du patient

dans des situations de vulnérabilité telles que

l’impossibilité de se lever pour aller aux toi-

lettes ou pour se laver est parfois source d’une

grande souffrance : «La souffrance de dépendre

des autres est, pour certaines personnes, plus

grande que la peur de mourir ».

Mais elle considère surtout que la qualité de

vie en cancérologie doit s’entendre comme une

qualité de survie. «Certains patients, au bout

d’un certain temps dans la maladie, en viennent

àaccepter des situations qu’ils n’auraient jamais

acceptées au début de leur cancer. Les intérêts et

les valeurs se déplacent au fur et à mesure de

l’évolution de la maladie. Ces revirements sont

parfois surprenants et il est absolument impos-

sible de deviner à l’avance leur devenir, note le

Dr Karen Rosier-Kraeuter. Nous connaissons

tous des patients jugeant acceptable, voire très

bonne, la qualité de leur survie, alors que, à nos

yeux, la situation paraît insupportable. D’où la

nécessaire capacité de tout soignant de savoir pas-

ser des soins curatifs aux soins palliatifs ». Car être

attentif à la qualité de vie des patients, c’est

savoir la préserver jusqu’au bout, et s’interroger

sur la qualité de leur mort. Il y a, dans cette

acceptation et cet accompagnement, une réelle

mission soignante. ■

D’après les propos tenus

lors de l’atelier de formation

“Mesure de la qualité

de vie aujourd’hui en cancérologie”.

organisé en collaboration

avec les laboratoires Janssen Cilag.

6

6

7

7

1

/

7

100%