U Un langage commun

Utilisé depuis plusieurs an-

nées dans les pays anglo-

saxons, le terme de “diagnostic

infirmier” n’a été officialisé dans

la législation française qu’en

1993. Il constitue le résultat du

processus diagnostique. Ce ré-

sultat, appelé jugement clinique,

est obtenu après le raisonnement

qu’effectue l’infirmière à partir

des données recueillies chez le

malade et/ou sa famille. Le pro-

cessus, quant à lui, est intégré

dans une démarche de soins.

Le raisonnement clinique infir-

mier permet de mieux connaître

le patient avant et pendant sa ma-

ladie, d’identifier très rapidement

ses réactions et ses problèmes de

santé réels ou potentiels. L’infir-

mière perçoit ainsi les indices, re-

père les signes qui orientent sa ré-

flexion vers une hypothèse de

diagnostic. A la vérité, le diagnos-

tic infirmier est complémentaire

du diagnostic médical. Mais sa

formulation permet aux infir-

mières de concrétiser les réactions

de la personne soignée en utili-

sant le même vocabulaire, la

même classification.

Une meilleure

communication autour

du malade

A priori, les bénéfices apportés

par l’utilisation du diagnostic in-

firmier doivent autant profiter à

la personne soignée qu’à la pro-

fession, ou même, à la santé pu-

blique. Il permet globalement

d’améliorer la qualité des soins

par une meilleure communica-

tion des équipes à propos du ma-

lade. Le langage commun du dia-

gnostic infirmier développe en

effet chez les soignants une

compréhension mutuelle qui fa-

cilite la mise en œuvre d’actions

concertées pour la continuité des

soins, avec une évaluation précise

des résultats. Le projet de soins

ainsi élaboré doit intégrer la par-

ticipation du malade et/ou de sa

famille à son éducation, en vue

de sa sortie de l’hôpital. En outre,

une fiche de synthèse compre-

nant le diagnostic infirmier peut

permettre la liaison entre les ser-

vices de l’hôpital et les structu-

res de soins coordonnés, comme

l’hospitalisation à domicile ou

les structures extrahospitalières.

A partir d’un même plan de soins

individualisé au malade, va donc

s’instaurer, en complémentarité,

une collaboration des différents

professionnels de santé autour de

la personne soignée. Le diagnos-

tic infirmier permet également de

développer le professionnalisme,

en construisant un “savoir infir-

mier” et en générant des re-

cherches cliniques en soins infir-

miers. Des échanges avec des

infirmier(e)s d’autres régions – et

d’autres pays - peuvent s’effectuer

avec les mêmes références. Enfin,

le bénéfice sera tout aussi net

pour l’estimation des coûts des

soins et la valorisation en termes

de santé publique. On le sait, le

diagnostic infirmier est men-

tionné dans le résumé des soins

infirmiers. Or, ce dernier met en

évidence la nature des soins dis-

pensés. Il peut donc être l’objet

d’études statistiques à visées épi-

démiologiques.

Stéphane Henri

12

Diagnostic infirmier

Un langage commun

L’utilisation du diagnostic infirmier améliore la qualité

des soins dispensés car il suscite la réflexion préalable

à l’action et précise les données dans un langage pro-

fessionnel commun. Surtout, il permet de développer

le rôle autonome de l’infirmière.

Brèves…

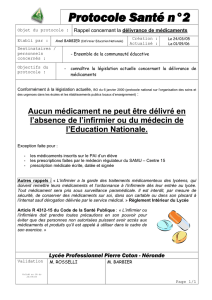

Génériques

Le nouveau répertoire des mé-

dicaments génériques est paru.

Il inclut 160 nouveaux pro-

duits et en supprime 17 an-

ciens. Mais le marché des gé-

nériques ne décolle pas, car

le taux de vente est d’envi-

ron 5 %.

Amiante

La direction des risques pro-

fessionnels de la CNAMTS

vient de signer un accord avec

les fédérations professionnelles

concernées, différents organis-

mes de prévention et le minis-

tère de l’Emploi pour coordon-

ner leurs actions et regrouper

leurs moyens pour mieux infor-

mer les salariés concernés par

le problème de l’amiante. A cet

effet, une opération d’informa-

tion, pilotée par la CNAMTS au

niveau national et les CRAM au

niveau régional, dispose d’un

budget de 1,5 million de francs.

Carte Sésam-Vitale

Selon les dernières statistiques,

à la mi-janvier, près de 63 %

des médecins utilisaient la carte

Sésam-Vitale. Paris et la Corse

sont à la traîne. Le 5 janvier

dernier, la neuf millionnième

feuille a été réalisée, par un

médecin de la Marne, pour être

précis. L’entrée en vigueur de la

CMU pourrait accentuer l’aug-

mentation de la diffusion de la

télétransmission.

Accréditation

Selon le programme de travail

de l’Anaes, environ 500 éta-

blissements hospitaliers de-

vraient être accrédités cette

année. Parmi les thèmes de

réflexion traités cette année,

treize concernent les profes-

sions paramédicales autour des

soins auxquels elles participent.

1

/

1

100%