L’ Quelle imagerie au cours du myélome multiple ? SYNTHÈSE

Figure 2. Bassin de face : aspect de lésion lytique de l’aile

iliaque droite.

Figure 1. Rachis dorsolombaire sans anomalie évidente en

dehors d’une déminéralisation diffuse prédominante au

rachis dorsal.

La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010 | 3

SYNTHÈSE

Quelle imagerie

au cours du myélome multiple ?

Q. Monzani*, A. Felter*

* Service de rhumatologie, groupe

hospitalier de la Pitié-Salpêtrière,

Paris.

L’

incidence du myélome multiple (MM) est de

4,7/ 100 000 et 80 % des personnes qui en déve-

loppent un ont ou auront une atteinte osseuse. La

mise en évidence de cette atteinte est essentielle

pour le diagnostic, la détermination du stade, le pro-

nostic, la décision thérapeutique et, donc, le suivi

et la réponse au traitement.

Les substances libérées par les plasmocytes

malins sont au premier plan de la physiopatho-

logie de l’ atteinte osseuse du MM. La balance

ostéoformation/ ostéorésorption est déséquili-

brée du fait de l’inhibition des ostéoblastes et de

l’activation des ostéoclastes, ces derniers étant

eux-mêmes activés par des substances telles

que l’IL-1 ou le TNFα responsables de la lyse

osseuse.

Évaluation

des différents examens

Radiographies standard corps entier

Il s’agit du bilan standard comprenant des radio-

graphies du crâne, du rachis entier, du grill costal,

des os longs et du bassin. Elles permettent de

déterminer le stade selon la classification de

Salmon et Durie (1975). Les atteintes osseuses ne

sont visibles qu’après une lyse de plus de 30 % de

l’os, elles sont donc d’une sensibilité faible et 10 à

20 % des lésions ne sont pas diagnostiquées. Les

lésions lytiques les plus fréquemment retrouvées

atteignent le rachis (65 % des MM avec atteinte

osseuse) et un examen même minutieux sur ces

rachis souvent dégénératifs est difficile (figures 1

et 2). La corrélation inter observateur est mau-

vaise : jusqu’à 32 % de reclassement au sein de la

classification de Salmon et Durie après relecture

par un radiologue spécialisé. La lésion typique à

rechercher est la lyse “à l’emporte-pièce” des os

plats, sans réaction scléreuse de l’os adjacent, étant

donné l’inactivation des ostéoblastes par les fac-

teurs locaux.

Figure 6. IRM T1 du rachis lom-

baire : perte de signal du corps

vertébral par rapport au disque

(diminution du contraste) à

tous les étages indiquant une

atteinte diffuse.

Figure 7. IRM CE en séquence STIR : hypersignal de plusieurs

corps vertébraux.

Figure 5. Rachis sagittal en

séquence STIR montrant une

infiltration diffuse des corps ver-

tébraux, aspect “poivre et sel”.

Figure 4. Même patient que la figure 2.

Figure 3. Aspect mité du corps vertébral au scanner.

4 | La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010

SYNTHÈSE

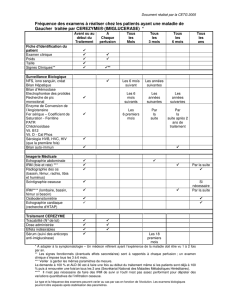

Scanner corps entier (ou Low Dose CT)

Il permet de diagnostiquer des lésions infraradio-

logiques (figures 3 et 4). L’acquisition des images

est plus rapide, ne nécessite pas la mobilisation de

patients souvent douloureux, et elle rend possible

une reconstruction en 3D. L’estimation du risque

fracturaire (notamment vertébral) permet de poser

l’indication d’une ostéosynthèse/ vertébroplastie.

Elle aboutit à un changement de stade dans 18 à

30 % des cas. Néanmoins, le scanner n’est pas sans

avoir des limites : l’irradiation est importante (cela

pouvant être résolu par le recours à des scanners

low dose) et, tout comme la radiographie, il ne rend

pas possible la différenciation des atteintes myélo-

mateuses décalcifiantes diffuses des ostéopathies

raréfiantes métaboliques telles que l’ostéo porose.

IRM rachidienne et IRM corps entier

(IRM CE)

L’IRM rachidienne fait désormais partie de l’imagerie

usuelle du MM lors du diagnostic (figures 5 et 6).

Elle est réalisée en séquences T1, T2, STIR et T1 avec

injection de gadolinium. Les lésions osseuses appa-

raissent en hyposignal T1, hypersignal T2 et STIR, et

seront rehaussées par le gadolinium. L’IRM est parti-

culièrement sensible pour les atteintes rachidiennes

et pelviennes. On trouve des lésions osseuses chez

19 % des patients avec des radiographies standard

normales. On peut visualiser une atteinte de la

moelle épinière ainsi que la moelle osseuse. Les

atteintes recherchées peuvent être une lésion lytique

focale, une infiltration diffuse homogène, l’associa-

tion d’une infiltration diffuse et d’une atteinte focale

ou encore un aspect “poivre et sel” d’une moelle

non homogène dans laquelle s’interposent des îlots

graisseux. Cet examen aboutit à la classification de

Salmon et Durie plus.

L’IRM CE a pour principal avantage d’explorer

l’ ensemble du squelette en un examen et de rem-

placer les radiographies standard du squelette entier

(figure 7). Au sein des antennes IRM actuelles, la

mise en pratique de cet examen crée des problèmes

de logistique puisque l’évaluation des différentes

séquences proposées prend actuellement plus d’une

heure par patient.

Figure 9. Algorithme proposé lors du diagnostic de myélome.

IRM CE disponible*

Oui Non

Radiographie standard CE

+ IRM rachis et bassin

* ou PET scan

Figure 8. PET scan : atteinte

étagée des corps vertébraux.

La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010 | 5

SYNTHÈSE

• Delorme S, Baur-Melnyk A. Imaging in multiple myeloma.

Eur J Radiol 2009;70:401-8.

• Dimopoulos M, Terpose E, Comenzo RL et al. Inter-

national Myeloma Working Group consensus sta-

tement and guidelines regarding the current role

of imaging techniques in the diagnosis and moni-

toring of multiple myeloma. Leukemia 2009;

23:1545-56.

• Lütje S, de Rooy JW, Croockewit S, Koedam E, Oyen WJ,

Raymakers RA. Role of radiography, MRI and FDG-PET/

CT in diagnosing, staging and therapeutical evaluation

of patients with multiple myeloma. Ann Hematol 2009;

88:1161-8.

• Winterbottom AP, Shaw AS. Imaging patients with

myeloma. Clin Radiol 2009;64:1-11.

Pour en savoir plus…

Une imagerie de type IRM CE serait plus précise

pour mieux évaluer l’atteinte osseuse, le PET scan

et l’IRM CE étant les examens les plus performants.

L’accessi bilité limitée de ces examens rend difficile

d’y recourir en pratique courante et si l’IRM CE n’est

pas disponible, nous proposons d’associer systéma-

tiquement une IRM pelvienne à l’IRM rachidienne,

car l’atteinte pelvienne (30 % des atteintes osseuses

du MM), mal visualisée sur la radiographie standard

est l’une des plus fréquentes.

En pratique,

quelle imagerie pour le suivi ?

L’imagerie n’est pas systématique, et ce sont surtout

l’apparition de nouveaux symptômes cliniques et

l’aggravation ou la récidive des anomalies biolo-

giques qui posent l’indication.

La faible sensibilité des radiographies CE et le fait que

ni la radiographie standard ni le scanner ne permet-

tent de visualiser la moelle osseuse rendent inadé-

quats ces 2 examens. L’IRM, avec une diminution du

signal T2, et le PET scan, avec une diminution de la

fixation permettant de visualiser l’activité tumorale,

peuvent avoir une certaine pertinence pour mesurer

la réponse au traitement ou détecter une récidive

ainsi qu’une nouvelle atteinte.

Perspectives d’avenir

Les examens les plus sensibles et les plus spécifiques

que sont l’IRM CE et le PET scan au 18-FDG, déjà

disponibles dans certains centres, vont entrer dans

la pratique courante.

L’arrivée des nouvelles antennes IRM permettra

de diminuer le temps de l’examen (une IRM STIR

CE durera alors moins de 9 minutes). Certaines

séquences comme l’IRM de diffusion sont actuel-

lement en cours d’étude, notamment dans l’évalua-

tion de la réponse au traitement par la mesure du

coefficient de diffusion. ■

PET scan au 18-FDG

Sa sensibilité est de 89,2 %, contre 83,3 % pour

l’IRM, 70,4 % pour le scanner (figure 8) et 47,4 %

pour les radiographies standard. Cet examen a pour

défauts, principalement, son prix, son insuffisante

disponibilité et son irradiation. De plus, les faux

positifs ne sont pas rares et il n’est pas possible de

distinguer l’atteinte myélomateuse de celle d’une

infection ou d’une inflammation. L’indication prin-

cipale, en pratique courante, est le bilan d’extension

du plasmocytome solitaire.

Scintigraphie au technétium 99

Son utilité est désormais réduite, sa sensibilité étant

médiocre du fait de l’inactivité ostéoblastique (résul-

tant des facteurs locaux) par opposition aux méta-

stases osseuses. Sa prescription est donc limitée

aux diagnostics difficiles, afin d’éliminer d’autres

pathologies néoplasiques ou infectieuses.

En pratique,

quelle imagerie pour faire

le diagnostic de MM ?

Actuellement, le bilan le plus pratiqué lors du dia-

gnostic de MM associe radiographie standard corps

entier (CE) et IRM du rachis (figure 9).

1

/

3

100%