U Le soulagement optimal de la douleur Considérations bioéthiques

Antalgie interventionnelle en fin de vie

Le soulagement optimal de la douleur

est-il toujours la solution optimale ?

Considérations bioéthiques

Alex Cahana*

Diverses revues de la littérature ainsi que des recomman-

dations cliniques et des études d’évolution à long terme

sont disponibles sur l’administration intrathécale d’antal-

giques (3). La qualité d’analgésie relevée chez des pa-

tients correctement sélectionnés et traités dans ces di-

verses études est bonne et reproductible, et l’incidence

des effets collatéraux et des complications paraît accep-

table au regard de la qualité du soulagement obtenu (4).

L’utilisation des technologies implantables, en revanche,

est trop récente, et les données recueillies sont trop peu

abondantes pour poser un jugement définitif sur leur effi-

cacité. De ce fait, la réponse à la question “le soulagement

optimal de la douleur est-il la meilleure solution pour les pa-

tients dans un contexte de fin de vie ?” n’est pas univoque.

Trois patients de notre institution, souffrant tous de néo-

plasie évoluée, se présentent dans notre unité, porteurs de

douleurs intolérables et d’effets adverses majeurs, notam-

ment d’une confusion mentale sévère (tableau I). Tous trois

ont un essai thérapeutique de sept jours associant fentanyl

et bupivacaïne par voie péridurale et deux sont “implan-

tés” avec une pompe intrathécale programmable (5) (le troi-

sième patient, M. D., a refusé la pompe et a poursuivi son

traitement antérieur).

Après mise en place de leur pompe, les deux patients ont eu

un soulagement estimé à 50 % et une amélioration signi-

ficative de leurs performances cognitives (tableau II). Mais,

parallèlement à cette amélioration, on notait une majora-

tion significative de la dépression et de l’anxiété ainsi

qu’une diminution du bien-être selon les diverses échelles

d’évaluation de la dépression et de l’anxiété (Beck Depres-

sion Inventory, Speilberger Anxiety Trait Inventory et

Edmonton Symptom Assessment Scale). Les patients ont

été traités en hospitalisation dans notre centre de soins

palliatifs et ont été suivis par l’équipe de psychologues.

Bien que leurs activités quotidiennes aient significative-

ment augmenté, dans des conditions plus favorables, les

deux patients ont connu des conflits conjugaux et ont dû

être inclus dans un programme de thérapie familiale. La

nature de ces conflits consistait en des altercations inter-

personnelles entre le patient et ses proches : “Arrêtez de

me parler uniquement de la douleur et des nausées...” ou,

à l’inverse, “Arrêtez de me dire ce que je dois faire, je ne

suis pas votre esclave...”. Les sujets antérieurs de préoc-

cupations familiales (enfants, épouse, ex-épouse, belle-fa-

mille) viennent au premier plan des sujets de méconten-

tement. Finalement, le cancer et la mort elle-même émergent

comme un fardeau émotionnel majeur pour le conjoint :

“Tu étais déjà mort, que fais-tu là à nouveau ? Je ne peux

pas supporter de te perdre à nouveau.”

Ces deux cas mettent en exergue la complexité des consé-

quences imprévisibles de nos interventions médicales. Les

indications de dispositifs implantables sont apparemment

bien codifiées, les procédures sont standardisées et l’évo-

lution probable après mise en place peut être exposée aux

patients. Dans ces conditions, pourquoi nos patients ont-

ils connu cette évolution défavorable ? Aurions-nous pu

Mots-clés : Douleur : fin de vie - Antalgie interventionnelle -

Éthique - Soutien psychologique.

U

ne prévalence élevée de douleurs insuffi-

samment traitées est rapportée dans les ser-

vices médicaux, chirurgicaux et d’oncologie, malgré

plusieurs décennies d’efforts pour proposer aux cliniciens

un certain nombre d’alternatives thérapeutiques

(1)

.

Néanmoins, des traitements antalgiques, que l’on

pourrait qualifier de

“high tech”

, tels que PCA (anal-

gésie contrôlée par le patient), cathéters périduraux ou

sous-arachnoïdiens, ou encore pompes implantables in-

trathécales, sont utilisés de plus en plus fréquemment

pour la minorité de patients pour lesquels les mesures

thérapeutiques plus simples ne suffisent pas

(2)

.

28

Le Courrier de l’algologie (3), n

o

1, janvier/février/mars 2004

Éthique

Éthique

* Responsable de l’Unité d’antalgie interventionnelle, Département d’anes-

thésie, pharmacologie et soins intensifs, hôpital cantonal, CHU de Genève,

Suisse.

Note de l’auteur : Ces cas cliniques évoqués dans cet article ont été présen-

tés à la réunion du Groupe de travail “Éthique” du congrès annuel 2002 de

l’American Pain Society Meeting à Baltimore (États-Unis).

anticiper ces risques ? À défaut, cela doit-il influencer nos

décisions thérapeutiques ? Tenter d’analyser cette évolu-

tion reste du domaine de la spéculation. L’absence d’effets

euphorisants avec les opiacés par voie intrathécale (ces

effets étant dépendants de la dose) contribue probablement

de manière directe à l’apparition de la dépression et de

l’anxiété. De même, l’amélioration cognitive pourrait

amener les patients à prendre conscience de leur fin proche

et cristalliser ainsi un état dépressif. On peut également

imaginer que l’amélioration cognitive a conduit à une

nouvelle dynamique conjugale, trop tôt entrée dans un

état catatonique et, par voie de conséquence, à un état de

stress supplémentaire dû à des problèmes négligés ou non

résolus en raison de l’état antérieur. Finalement, on pour-

rait imaginer que la mise en place d’une solution “high-

tech” demande au malade et à son entourage immédiat un

investissement (médical et personnel) trop important, dans

une situation où le deuil est déjà fait et où une “résurrection”

n’est pas souhaitée.

Quelles que soient les éventuelles prédispositions, pré-

textes ou situations prémorbides, l’évolution est décrite

comme difficile à accepter et doit induire une réflexion

éthique quant à nos interventions. Habituellement, nous

avons coutume de considérer les douleurs rebelles, les effets

adverses sévères incontrôlables des traitements par voie

orale et la bonne compréhension de la thérapeutique par

le patient comme de bonnes indications de mise en place

de dispositifs implantables. Dans ces deux cas, il semble

que l’état de détresse psychologique soit lié au fait que ces

patients souffraient de douleurs non contrôlées et d’effets

adverses sévères depuis de nombreux mois avant implan-

tation. Ce fait n’est pas anodin. Apparemment, en effet, la

douleur non traitée n’imprime pas uniquement une “marque

cellulaire”, mais aussi une prédisposition comportemen-

tale et interrelationnelle vis-à-vis de la douleur (6).

Ainsi, si le timing est crucial, on doit se demander quel est

le moment le plus opportun pour proposer la mise en place

d’un traitement invasif. Est-ce trop tard en fin de vie ?

Y a-t-il un “trop tard” ? Une attitude de type “mieux vaut

tard que jamais” est-elle appropriée ? Ces questions se

justifient par la recherche d’un équilibre entre une obli-

gation de ne pas nuire, c’est-à-dire l’obligation de ne pas

créer de dommages (Primum non nocere) et une obliga-

tion d’apporter une aide aux patients. Cette distinction est

importante, car elle sous-tend le concept de “proportion-

nalité”, qui permet d’évaluer le rapport coût-bénéfice de

nos interventions. Et si l’on mesure ce rapport en termes

de qualité de vie, on peut se demander si cet objectif a été

atteint pour nos deux patients. C’est ainsi que l’obligation

de ne pas nuire doit prendre en compte le fait de ne pas

interférer avec les souhaits personnels de vie (et de style

de vie) (7).

Finalement, quelles sont les solutions ? Une approche

rigide (ne pas nuire) en fin de vie, au risque de priver cer-

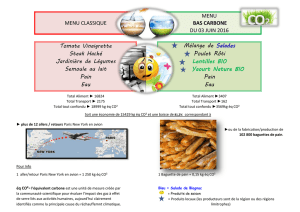

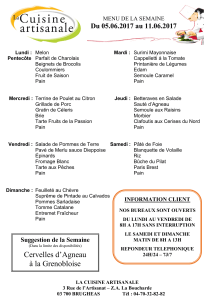

Tableau I. Caractéristiques des patients.

Âge Diagnostic Traitement Effets adverses

Monsieur B. 58 ans Métastases carcinome 1,5 g morphine Troubles cognitifs

bronchique à petites cellules 4 mg clonazépam Obnubilation

6 mg dexaméthasone Myoclonies

Madame P. 52 ans Métastases carcinome 1,2 g morphine Troubles cognitifs

col utérin 2 400 mg gabapentine Obnubilation

4 mg dexaméthasone Myoclonies

Monsieur D. 65 ans Métastases 350 µg/h/48 h fentanyl Troubles cognitifs

adénocarcinome gastrique 4 mg clonazépam Obnubilation

8 mg dexaméthasone

Tableau II. Évolution thérapeutique des patients.

* intrathécale

Diagnostic Traitement Effets adverses

Monsieur B. Métastases carcinome 4,5 mg morphine i.t.* Nausées transitoires

bronchique à petites cellules 4 mg clonazépam

Madame P. Métastases carcinome 3,5 mg morphine i.t.* Hypercalcémie (corrigée)

col utérin 210 µg IT clonidine

2 400 mg gabapentine

29

Le Courrier de l’algologie (3), n

o

1, janvier/février/mars 2004

Éthique

Éthique

tains patients des bénéfices de thérapies interventionnelles

efficaces ? Une intervention plus précoce serait évidem-

ment souhaitable afin d’éviter des périodes de douleur indues

et, à la lumière de cas similaires, devrait être associée à un

support psychologique adapté. L’expérience humaine de

la douleur et de la souffrance est faite d’un écheveau exis-

tentiel et psychique complexe, ces deux notions sous-

tendant des concepts non totalement similaires. L’éthique

de l’analgésie et l’éthique de la science médicale sont

intimement liées et le reconnaître ne fait que marquer le

début d’un long processus d’actions correctives et d’amé-

liorations graduelles. Exposer ces deux cas n’a pour but

que de stimuler cette réflexion et ce processus. ■

Références bibliographiques

1.

Quality improvement guidelines for the treatment of acute and cancer pain.

APS Consensus Statement. JAMA 1995 ; 274 : 1874-80.

2.

APS TAsk Force. Treatment of pain at the end of life. APS Bulletin 1997 ; 7 : 11.

3.

Portenoy RK, Hassenbusch SJ. PolyAnalgesic Consensus Conference 2000.

J Pain Symp Manag 2000 ; 20 : S1-S50.

4.

Wallace M,Yaksh TL. Long term spinal analgesic delivery : a review of pre-

clinical and clinical literature. Reg Anesth Pain Med 2000 ; 25 : 117-57.

5.

Patt RB, Hassenbusch SJ. Implantable technology for pain control. In :

Waldman SD (ed). Interventional pain management (2nd ed). Philadelphie :

WB Saunders, 2001 : 654-70.

6.

Chapman RC, Garvin J. Suffering : the contributions of persistent pain.

Lancet 1999 ; 353 : 2233-7.

7.

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford Press,

5th edition, 2001.

Le soulagement optimal de la douleur est-il toujours

la solution optimale ? Considérations bioéthiques

Les deux cas évoqués illustrent quelques-uns des aspects les

plus ambigus des conséquences de l’antalgie interventionnelle

en fin de vie. Ils permettent de souligner le paradoxe d’un

contrôle adapté de la douleur qui augmenterait plutôt qu’il ne

diminuerait le besoin d’un soutien psychologique en fin de vie.

De quoi s’agit-il ? La réponse n’est pas univoque, et l’on peut ci-

ter Karl Marx : “Le seul antidote à la souffrance de l’esprit est

la douleur physique.” Certains patients traités en psychiatrie,

par exemple, ne survivent à leur souffrance mentale qu’en se

mutilant. Et Tolstoï fait dire à Ivan Illich sur son lit de mort : “Et

maintenant tout est accompli et il n’y a plus que la mort”.

Is optimal pain relief always optimal?

Those two cases show some of the more confusing unintended

consequences of interventional pain management at the end of

life. They serve to remind us that pain occurs within the complex

homeostatic system of the person. These cases raise the para-

doxical possibility that good pain control may increase rather

than decrease the need for psychological support at the end of

life. Why could this be? I don’t have the answer, but will leave

you with two quotes. Karl Marx stated : “The only antidote to

mental suffering is physical pain.” Some psychiatric patients,

for example, find they can survive their mental torment only by

cutting on themselves. And Tolstoy’s Ivan Illich says to himself

on his deathbed : “And now it is all done and there is only death.”

Keywords: Pain: end-of-life - Interventional pain management -

Ethics - Psychological support.

Résumé/

Summary

30

Le Courrier de l’algologie (3), n

o

1, janvier/février/mars 2004

Éthique

Éthique

Au sommaire

•Comment traiter les douleurs... à domicile

(J.M. Gomas, Limoges)

•Analgésie et sédation consciente pour soins

dentaires chez l’enfant (Y. Delbos et al., Bordeaux)

•Prise en charge de la douleur aiguë

en oncologie (1re partie) (F. Lakdja, Bordeaux)

•Principes et indications de l’épiduroscopie

(J.W. Kallewaard et al., Arnhem)

•Céphalées posturales après saccoradiculographie

(E. Viel, Nîmes)

du prochain numéro du

avril-mai-juin 2004

1

/

3

100%

![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)