Lire l'article complet

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999

24

DOSSIER

échocardiographie transœsophagienne (ETO) permet

une approche originale dans la démarche diagnostique

des accidents emboliques centraux ou périphériques.

Parmi les différentes anomalies parfaitement détectées par cette

technique figurent en bonne place les atteintes athéromateuses de

la crosse de l’aorte. Cette pathologie était auparavant diagnosti-

quée essentiellement en peropératoire d’une chirurgie aortique

ou lors d’une autopsie. De nombreux travaux ont récemment été

consacrés à l’approche de cette pathologie par l’ETO. Il est donc

intéressant d’évaluer ce qu’ont apporté ces travaux, tant sur la

connaissance de la pathologie elle-même que sur ses implications

cliniques et thérapeutiques, sans éluder, bien sûr, les nombreuses

questions qui restent posées et incitent donc à poursuivre ces

études.

POURQUOI LA CROSSE EST-ELLE UN SITE PRIVILÉGIÉ POUR

LE DÉVELOPPEMENT DE LÉSIONS ATHÉROSCLÉREUSES ?

Le développement d’une lésion athéromateuse au niveau de la

crosse aortique reflète l’hétérogénéité des différents segments

artériels vis-à-vis de l’athérosclérose, laquelle touche en priorité

les bifurcations et les segments courbes (1). Au niveau de la

crosse, les oscillations de la direction des contraintes de cisaille-

ment augmentent le temps de stagnation des particules sanguines

et, en conséquence, le temps d’exposition de l’endothélium aux

particules athérogènes. Ces interactions sang-paroi favorisent

alors le développement des lésions d’athérosclérose. Les plaques

d’athérome ainsi formées s’ulcèrent assez fréquemment, entraî-

nant des embolies de bouillie athéromateuse ou de cristaux de

cholestérol. Mais, sur le site de l’ulcération, un thrombus peut se

former, qui se développera, puis migrera ou régressera, soit spon-

tanément, soit après traitement médical ou chirurgical.

L’imputabilité de la crosse dans la survenue d’accidents embo-

liques a été évoquée à partir d’études anatomopathologiques (2).

Amarenco et coll. ont mis en évidence, sur une série de 500 autop-

sies, une prévalence significativement plus importante de plaques

ulcérées chez les patients décédés d’accident vasculaire cérébral

comparativement aux patients décédés d’une autre cause neuro-

logique, et ce d’autant plus qu’aucune étiologie à l’accident embo-

lique n’avait été rétrouvée. Dans une autre étude autopsique, la

présence de plaques aortiques représentait, après la fibrillation

auriculaire, le facteur de risque le plus important pour les embo-

lies systémiques (3). Toutefois, il est souhaitable de ne pas se

contenter d’un diagnostic autopsique, et il semble alors logique

d’assurer une détection de l’athérosclérose aortique autre que post

mortem ! L’échographie transœsophagienne prend alors tout son

intérêt. La technique, simple et accessible dans la plupart des

centres cardiologiques, peut être répétée, pour peu que l’examen

initial n’ait pas laissé un souvenir douloureux au patient.

MÉTHODES DE DÉTECTION DES PLAQUES

L’ETO offre en effet une vue tout à fait optimale tant sur la crosse

aortique que sur l’aorte ascendante ou descendante (dans sa por-

tion sus-diaphragmatique), grâce aux images en petit ou grand

axe, en utilisant les coupes dans le plan longitudinal ou trans-

versal. Les images d’athérome détectées à l’ETO dépendent bien

évidemment de l’importance du processus pathologique. Plu-

sieurs classifications ont été proposées (tableau I). Toutes res-

pectent bien sûr un certain continuum, allant d’une intima un peu

épaissie à une plaque complexe, calcifiée, faisant protrusion dans

la lumière aortique, associée à des ulcérations et à des éléments

thrombotiques mobiles (figure 1).

●Z.H. Jankowski, T. Laperche*

*Centre cardiologique du Nord, 32-36 rue des Moulins-Gémeaux,

93200 Saint-Denis.

■La crosse aortique est un site privilégié pour le dévelop-

pement de lésions athéromateuses.

■

Double intérêt de l’échocardiographie par voie transœso-

phagienne : d’une part diagnostique (identification des

plaques), d’autre part pronostique (plaques à risque : épais-

seur 4 mm, hypoéchogènes et ulcérées).

■Une forme particulière : les thromboses pédiculées de

la crosse, souvent développées au contact d’une plaque

isolée.

■Pas d’études randomisées disponibles pour définir le trai-

tement optimal, lequel n’est certainement pas chirurgical

mais passerait plus vraisemblablement par les anticoagu-

lants oraux.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

L

‘

Attitude pratique devant un athérome de la crosse aortique

L’épaisseur de la plaque est un élément important pour le pro-

nostic, les complications étant plus nombreuses pour les plaques

d’une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm. L’aspect échogra-

phique est d’ailleurs assez bien corrélé aux données anatomopa-

thologiques. Celles-ci montrent, dans les atteintes peu sévères,

un noyau lipidique de faible importance et un dépôt fibreux parié-

tal, et, dans les stades extrêmes, un épaississement important de

la média, de nombreux dépôts lipidiques dans une intima très

remaniée, et des éléments fibrino-cruoriques associés (4). L’ETO

n’est d’ailleurs pas la seule technique d’identification de ces

plaques athéromateuses, des résultats fort encourageants étant

obtenus avec le scanner à acquisition rapide (figure 2). Cette

dernière méthode est encore en cours d’évaluation dans ce cadre

pathologique.

RISQUES ENGENDRÉS PAR LA PRÉSENCE DE PLAQUES AOR-

TIQUES DÉTECTÉES À L’ETO

L’importance de ces plaques de la crosse aortique peut être cor-

rélée avec la fréquence de survenue d’accidents vasculaires céré-

braux. Chez des patients de plus de 60 ans ayant fait un accident

vasculaire cérébral, des plaques supérieures ou égales à 4 mm

sont retrouvées sur la crosse aortique, en amont de l’artère sous-

clavière gauche, dans 14 % des cas, contre 2 % chez des sujets

témoins appariés pour l’âge (5). Le suivi sur 2,3 ans de

331 patients

ayant fait un infarctus cérébral montre un risque de

récidive de 11,9 % par année-patient en présence de plaques athé-

romateuses de la crosse supérieures ou égales à 4 mm contre

2,8 % par année-patient en l’absence de plaques (6). Le carac-

tère évolutif de ces plaques à l’ETO explique l’incidence des

complications emboliques. Ainsi, dans un travail de Montgo-

mery et coll., une ETO de contrôle a été réalisée chez 30 patients,

20 mois après la découverte d’un athérome profus au niveau de

la crosse. Au contrôle échographique, une modification de l’as-

pect a été observée chez un tiers de ces 30 patients, cette modi-

fication correspondant soit à une progression de l’atteinte, soit

à une disparition d’éléments mobiles ou à une formation de nou-

veaux éléments mobiles au niveau de la plaque (7). Dans ces

atteintes athéromateuses prononcées de la crosse, le processus

pathologique, très évolutif, notamment au niveau des éléments

mobiles développés sur la plaque, se manifeste par la sévérité

des complications. Dans ce dernier travail, c’est d’ailleurs dans

le groupe dont l’atteinte échographique était la plus sévère que

se trouvait la plus forte mortalité observée durant le suivi (mor-

talité de 24 % sur un suivi de 18 mois) (7). Les plaques athéro-

mateuses de l’aorte sont aussi responsables d’embolies de cho-

lestérol, le site privilégié responsable de ces embolies étant l’aorte

thoracique descendante (8).

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999

25

DOSSIER

Figure 1. Athérome profus de la crosse aortique chez un patient de 52 ans

ayant présenté des accidents emboliques rénaux. L’ETO met en évidence

une plaque très épaissie, anfractueuse, avec présence d’éléments

mobiles.

Figure 2. Résultat d’un scanner à acquisition rapide de l’aorte thora-

cique réalisé chez un patient ayant présenté un accident embolique d’un

membre inférieur. L’examen radiologique montre une plaque athéroma-

teuse très anfractueuse faisant protrusion dans l’aorte descendante (cli-

chés dus à l’obligeance du Dr Sablayrolles, Centre cardiologique du

Nord, Saint-Denis).

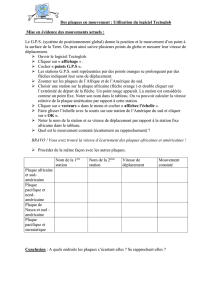

Fazio (23) Ribakove (24) FAPS (6)

Grade 1 paroi normale paroi normale paroi < 1 mm

Grade 2 épaississement épaississement

1 mm plaque < 4 mm

pariétal peu intimal

important

et régulier

Grade 3 plaque irrégulière

athérome < 5 mm

plaque 4 mm

ou ulcérée

Grade 4

plaque protubérante,

athérome 5 mm

éléments mobiles

Grade 5

athérome mobile

Tableau I. Exemples de classifications de l’athérome aortique propo-

sées dans la littérature.

Toutefois, si l’aspect échographique de la plaque aortique

influence largement le pronostic des patients, les athéromes très

calcifiés ne sont pas les plus à risque d’événements péjoratifs.

Ainsi, chez 334 patients de plus de 60 ans suivis sur une période

de 2 à 4 ans après un infarctus cérébral, le risque de survenue

d’événements cardiovasculaires est significativement plus élevé

en présence de plaques d’une épaisseur supérieure ou égale à

4mm, hypoéchogènes ou ulcérées. Ce risque cardiovasculaire

est systématiquement plus élevé pour les plaques non calcifiées

supérieures ou égales à 4 mm comparativement aux plaques cal-

cifiées, et ce quels que soient les autres aspects morphologiques

de la plaque aortique à l’ETO (9). On retrouve ainsi à l’étage

aortique des notions connues dans la pathologie athéromateuse

coronarienne, à savoir que le potentiel thrombogène d’une plaque

athéromateuse est en relation étroite avec la présence en son sein

d’un large noyau lipidique (10). Les corrélations anatomo-écho-

graphiques ont montré que ce noyau lipidique était surtout pré-

sent dans les formes les plus avancées des plaques aortiques,

mais ne dépendait pas de la présence ou non de calcifications

(4). Cela permet d’expliquer une forme tout à fait particulière

d’athérome aortique, les thromboses pédiculées. Elles survien-

nent chez des sujets généralement jeunes ayant présenté un acci-

dent embolique artériel central ou périphérique souvent sévère.

L’ETO réalisée à la recherche de la source emboligène met alors

en évidence une thrombose pédiculée mobile dans la lumière

aortique, s’insérant généralement sur une plaque athéromateuse,

complexe ou non (figure 3) (11). Cette entité anatomo-clinique

diffère en bien des points des athéromes profus de la crosse aor-

tique (sujets généralement plus jeunes, plaque localisée sur la

crosse, aorte échographiquement normale ou très faiblement

athéromateuse par ailleurs), mais résulte d’un processus patho-

logique comparable et n’est qu’une variante de l’expression de

la maladie athéromateuse.

INFORMATIONS TIRÉES DE LA DÉCOUVERTE D’UN ATHÉROME

AORTIQUE

La maladie athéromateuse étant plurifocale, il est tentant de cor-

réler la présence de ces plaques aortiques à la présence de lésions

athéromateuses sténosantes à l’étage coronaire. L’une des impli-

cations serait d’éviter une coronarographie préopératoire systé-

matique à des patients devant être opérés d’une valvulopathie et

qui auront une ETO pour le bilan anatomique des lésions. Ainsi,

quel que soit l’âge des patients, même au-delà de 70 ans, l’ab-

sence d’athérome aortique profus est fortement prédictive de l’ab-

sence d’athérome coronaire (12). Certaines équipes développent

des critères croisés combinant l’aspect de la crosse aortique et de

la paroi carotidienne pour prédire l’existence de lésions coro-

naires (13).

Enfin, la découverte d’un athérome profus au niveau aortique peut

conduire à modifier la voie d’abord pour une coronarographie.

Ainsi, dans un travail de Karalis, un accident embolique post-

cathétérisme est survenu chez 17 % des patients porteurs d’un

athérome profus au niveau de la crosse après abord par voie fémo-

rale, contre 3 % des sujets contrôles indemnes de lésions aor-

tiques. Aucun des 11 patients porteurs d’un athérome aortique

profus mais ayant eu un abord brachial n’a présenté de compli-

cations emboliques (14). Dans ce travail, les éléments cliniques

fortement prédictifs de la présence d’un athérome aortique étaient

l’âge avancé (au-delà de 80 ans, le risque était multiplié par 6,8

par rapport à la tranche d’âge 60-69 ans) et l’existence d’une

atteinte artérielle périphérique. Ce travail ne se prononçait pas

sur la nécessité de pratiquer une ETO avant toute coronarogra-

phie chez un sujet à risque !

La mise en évidence d’un athérome aortique peut aussi conduire

le chirurgien cardiaque à modifier son lieu de canulation pour

mettre en place la circulation extra-corporelle.

Enfin, chez les patients ayant une fibrillation auriculaire d’ori-

gine non valvulaire, la mise en évidence à l’ETO d’un athérome

aortique évolué (plaque complexe) est un indicateur puissant du

risque thromboembolique et doit inciter à traiter ces patients par

anticoagulants (INR 2 à 3), d’autant plus que des anomalies de

l’oreillette gauche sont également présentes (thrombus dans l’au-

ricule, contraste spontané ou vitesse dans l’auricule < 20 cm/s)

(15).

ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE

C’est, bien sûr, notre préoccupation première devant la décou-

verte d’un athérome aortique. Malheureusement, nous ne pou-

vons énoncer ici une attitude validée puisque, dans ce cadre patho-

logique, les études ayant abordé le traitement sont essentiellement

des analyses rétrospectives et non des études randomisées. Dans

cette démarche thérapeutique, il est traditionnel d’opposer l’op-

tion du traitement médical à celle du traitement chirurgical.

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical, généralement une endartériectomie, ne

peut pas représenter une approche satisfaisante du traitement des

athéromes profus de la crosse aortique. En effet, l’aorte est glo-

balement touchée par le processus athéromateux, et l’exérèse de

la plaque se fait sur un tissu fragilisé, expliquant les fortes mor-

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999

26

DOSSIER

Figure 3. Patient de 38 ans ayant présenté une embolie du bras gauche.

À l’ETO, découverte d’une thrombose pédiculée, mobile dans la lumière

aortique, s’insérant au niveau de l’isthme aortique sur une plaque athé-

romateuse très localisée. .../...

bidité et mortalité péri-opératoires : ainsi, chez 268 patients subis-

sant une chirurgie cardiaque et présentant un athérome aortique

profus, l’exérèse de cet athérome s’est compliquée d’un accident

vasculaire cérébral dans 35 % des cas, alors que le taux de com-

plications n’était que de 12 % lorsque l’athérome était respecté

(16). Même si l’exérèse est techniquement possible, elle est rare-

ment justifiée (17). La seule situation où la chirurgie est réali-

sable est celle des thromboses pédiculées de la crosse aortique,

le geste devant alors comporter une thrombectomie et une exé-

rèse de la plaque athéromateuse. Toutefois, là encore, aucune

étude randomisée n’a confirmé les résultats satisfaisants de la chi-

rurgie, constatés lors d’une analyse rétrospective (11).

Traitement médical

Quant au traitement médical, il reste controversé. Des suivis de

cohortes ont montré que le traitement anticoagulant ou antiagré-

gant ne modifiait pas le cours évolutif de la pathologie (pas de

minoration du risque d’événement vasculaire) (6,18).Ainsi, dans

l’étude FAPS, il n’y avait pas de différence significative dans le

taux de complications entre les patients ayant une plaque aortique

supérieure ou égale à 4 mm traités par aspirine et ceux traités par

antivitamines K. Mais le but de ces études n’était pas l’évalua-

tion d’une stratégie thérapeutique, de sorte que les résultats obser-

vés ne peuvent se substituer à un essai thérapeutique rigoureux,

avec étude prospective randomisée. D’ailleurs, en opposition aux

travaux précédents, d’autres études prospectives, mais toujours

non randomisées, ont montré un bénéfice des anticoagulants supé-

rieur à celui des anti-agrégants (19, 20). Dans le travail de Dress-

ler et coll., les patients ayant eu un accident embolique et pré-

sentant un athérome aortique profus avec éléments mobiles

avaient un taux d’événements vasculaires bien moindre sous anti-

coagulants oraux qu’en leur absence, et ce indépendamment de

la taille des débris mobiles (18). Certains auteurs déconseillent

les anticoagulants du fait du risque d’embolies de cholestérol. En

fait, si le traitement anticoagulant est habituellement contre-indi-

qué chez les patients présentant des embolies de cholestérol, cela

découle le plus souvent d’observations sporadiques où pareille

association a été observée. Pourtant, bien des patients sous anti-

coagulants qui seraient des candidats potentiels aux embolies de

cholestérol ne développent pas pour autant une telle pathologie.

Dans le travail de Dressler, ce risque n’a nullement été majoré

par les anticoagulants oraux. Ce point vient d’être confirmé par

l’étude SPAF III, puisque le taux d’embolies de cholestérol chez

les patients sous anticoagulant était comparable, que ces patients

soient indemnes de plaques aortiques (taux de 0,7 %/année-

patient ; IC à 95 % : 0,1-5,3) ou porteurs (taux de 1,3 % ; IC à

95 % : 0,2-9,5) (21).

CONCLUSION

Ces incertitudes thérapeutiques montrent combien une étude ran-

domisée contre placebo évaluant de façon prospective l’effica-

cité des anticoagulants et celle des anti-agrégants est nécessaire.

Compte tenu de nos connaissances actuelles sur l’évolution natu-

relle de la plaque athéroscléreuse, il semble difficile d’exclure

d’une telle étude un hypolipémiant de type statine. En outre, des

travaux préliminaires réalisés sur de faibles effectifs de patients

porteurs d’une hypercholestérolémie familiale ont montré une

régression significative de l’épaisseur de la plaque athéromateuse

sous une association de régime hypolipidique, pravastatine et pro-

bucol (22). Ces études sont indispensables pour que nous puis-

sions rapidement nous placer, vis-à-vis des plaques athéroma-

teuses de la crosse, non plus dans un cadre contemplatif, mais

dans un cadre résolument actif, dans le but de prévenir leurs

complications, souvent lourdes et invalidantes. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Zarins C.K., Giddens D.P., Bharadvaj B.K. et coll. Carotid bifurcation athe-

rosclerosis. Quantitative correlation of plaque localization with flow velocity pro-

files and wall shear stress. Circ Res 1983 ; 53 : 502-14.

2.

Amarenco P., Duyckaerts C., Tzourio C. et coll. The prevalence of ulcerated

plaques in the aortic arch in patients with stroke. N Engl J Med 1992 ; 326 : 221-5.

3. Khatibzadeh M., Mitusch R., Stierle U. et coll. Aortic atherosclerotic plaques

as a source of systemic embolism. J Am Coll Cardiol 1996 ; 27 : 664-9.

4. Vaduganathan P., Ewton A., Nagueh S.F. et coll. Pathologic correlates of aor-

tic plaques, thrombi and mobile “aortic debris” imaged in vivo with transeso-

phageal echocardiography. J Am Coll Cardiol 1997 ; 30 : 357-63.

5. Amarenco P., Cohen A., Tzourio C. et coll. Atherosclerotic disease of the aor-

tic arch and the risk of ischemic stroke. N Engl J Med 1994 ; 331 : 1474-9.

6. The French Study of Aortic Plaques in Stroke Group. Atherosclerotic disease

of the aortic arch as a risk factor for recurrent ischemic stroke. N Engl J Med

1996 ; 334 : 1216-21.

7. Montgomery D.H., Ververis J.J., McGorisk G. et coll. Natural history of

severe atheromatous disease of the thoracic aorta : a transesophageal echocar-

diographic study. J Am Coll Cardiol 1996 ; 27 : 95-101.

8. Ferrari E., Taillan B., Drai E. et coll. Investigation of the thoracic aorta in

cholesterol embolism by transesophageal echocardiography. Heart 1998 ; 79 :

133-6.

9. Cohen A., Tzourio C., Bertrand B. et coll. Aortic plaque morphology and vas-

cular events. A follow-up study in patients with ischemic stroke. Circulation

1997 ; 96 : 3838-41.

10. Fernandez-Ortiz A., Badimon J.J., Falk E. et coll. Characterization of the

relative thrombogenicity of atherosclerotic plaque components : implications for

consequences of plaque rupture. J Am Coll Cardiol 1994 ; 23 : 1562-9.

11. Laperche T., Laurian C., Roudaut R. et coll. Mobile thromboses of the aortic

arch : a transesophageal echocardiographic finding associated with unexplained

arterial embolism. Circulation 1997 ; 96 : 288-94.

12. Tribouilloy C., Peltier M., Colas L. et coll. Multiplane transesophageal echo-

cardiographic absence of thoracic aortic plaque is a powerful predictor for

absence of significant coronary artery disease in valvular patients, even in the

elderly. Eur Heart J 1997 ; 18 : 1478-83.

13. Le Roux A., Carville C., Guéret P. Peut-on prédire de façon non invasive la

maladie coronaire chez des patients porteurs de valvulopathie ? Sang Thromb

Vaiss 1997 ; 9 :346-53.

14. Karalis D.G., Quinn V., Victor M.F. et coll. Risk of catheter-related emboli in

patients with atherosclerotic debris in the thoracic aorta. Am Heart J 1996 ; 131 :

1149-55.

15. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators Committee on

Echocardiography. Transesophageal echocardiographic correlates of throm-

boembolism in high-risk patients with non valvular fibrillation. Ann Intern Med

1998 ; 128 : 639-47.

16. Stern A., Tunick P.A., Culliford A.T. et coll. High risk of stroke and death

during heart surgery in patients with protruding aortic arch atheromas (abstract).

Circulation 1997 ; 96 : I102-3.

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999

29

DOSSIER

.../...

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999

30

DOSSIER

17. Gandjbakhch I., Jault F., Rama A. Faut-il effectuer l’exérèse des plaques

d’athérothrombose aortique ? Arch Mal Cœur 1997 ; 90 (II) : 25-8.

18. Tunick P.A., Rosenzweig B.P., Katz E.S. et coll. High risk for vascular events

in patients with protruding aortic atheromas : a prospective study. J Am Coll

Cardiol 1994 ; 23 : 1085-90.

19. Ferrari E., Vidal R., Chevalier T. et coll. Atherosclerosis of the thoracic aorta

as a marker of poor prognosis. Benefit of oral anticoagulants (abstract).

Circulation 1997 ; 96 : I185.

20. Dressler F.A., Craig W.R., Castello R. et coll. Mobile aortic atheroma and

systemic emboli : efficacy of anticoagulation and influence of plaque morphology

on recurrent stroke. J Am Coll Cardiol 1998 ; 31 : 134-8.

21. Blackshear J.L., Pearce L.A., Zabalgoitia M. Low risk of cholesterol crystal

embolization during warfarin therapy in patients with aortic plaque. Circulation

1998 ; 98 : I101.

22. Tomochika Y., Okuda F., Tanaka N. et coll. Improvement of atherosclerosis and

stiffness of the thoracic descending aorta with cholesterol-lowering therapies in

familial hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1996 ; 16 : 955-62.

23. Fazio G.P., Redberg R.F., Winslow T., Schiller N.B. Transesophageal echo-

cardiographically detected atherosclerotic aortic plaque is a marker for corona-

ry artery disease. J Am Coll Cardiol 1993 ; 21 : 144-50.

24. Ribakove G.H., Katz E.S., Galloway A.C. et coll. Surgical implications of

transesophageal echocardiography to grade the atheromatous aortic arch. Ann

Thorac Surg 1992 ; 53 : 758-63.

Athérome de la crosse aortique

1. À propos des plaques athéromateuses de la crosse aortique, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

a.

les plaques dont l’épaisseur est ≥4 mm ont un risque plus élevé de complications cardiovasculaires que les plaques d’épais-

seur moindre

b.ce sont les plaques calcifiées qui exposent au risque de complications le plus important

c.le caractère hypoéchogène d’une plaque est un facteur péjoratif pour le pronostic

d.les calcifications sont absentes des plaques d’une épaisseur ≥4 mm

e.les données de l’échographie transœsophagienne sont bien corrélées aux données histologiques

2. Concernant la prise en charge de l’athérome aortique, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

a.les études randomisées ont montré l’intérêt du traitement anticoagulant dans la prévention des complications

b.le bénéfice des anticoagulants oraux pourrait être supérieur à celui des anti-agrégants plaquettaires

c.le traitement anticoagulant oral est contre-indiqué du fait du risque d’embolies de cholestérol

d.l’exérèse chirurgicale représente la solution idéale pour prévenir les complications de l’athérome aortique

e.la chirurgie d’exérèse peut être proposée dans certaines thromboses pédiculées de la crosse

Réponses FMC : 1. a, c, e ; 2. b, e.

AUTOQUESTIONNAIRE

FMC

Les articles publiés dans

“La Lettre du Cardiologue”

le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de reproduction, d'adaptation

et de traduction par tous procédés

réservés pour tous pays.

© mai1983 - EDIMARK S.A.

Imprimé en France

Differdange S.A. - 95110 Sannois

Dépôt légal 2etrimestre 1999

RECTIFICATIF

Nous désirons rectifier le texte de la page “Rendez-vous

français” de l’ACC, La Lettre du Cardiologue n° 311 - avril

1999, p. 9.

L’opération “Cartes postales” a été réalisée en partenariat

avec Bayer Pharma.

1

/

5

100%