Le concept de « gène » au XXe siècle

Le concept de « gène » au XXe siècle

Sorbonne Paris IV

Philosophie de la biologie

Master en Français moderne et Philosophie

Automne 2014

1

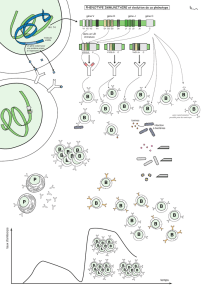

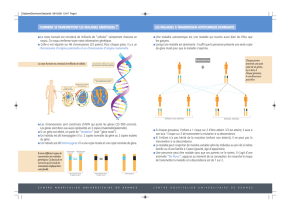

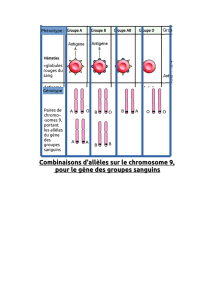

La génétique émerge au début du XXe siècle1. Les biologistes H. De Vries, C.

Correns et E. von Tschermak redécouvrent les travaux de Mendel. Celui-ci avait exposé

les lois selon lesquelles le « caractère », c’est-à-dire ce qui est visible sur un organisme

(et qui sera rebaptisé plus tard « phénotype » par Johannsen) dépend du « facteur », une

particule logée dans la cellule. Ce « facteur » sera nommé « gène » par Johannsen en

1909.

Au début du siècle, le gène était considéré comme une structure hypothétique,

nécessaire à l’explication des phénomènes connus. La découverte de la structure

physico-chimique de l’ADN en 1953 par Watson et Crick conduit au développement de

la biologie moléculaire. Dès lors que la matérialité du gène est prouvée, son existence

réelle n’est plus remise en question. Il devient alors une icône entourée d’une « aura »

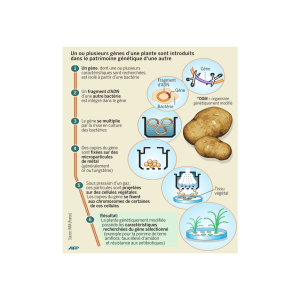

mythique. Le progrès des sciences à la fin du XXe siècle, tels que la technologie de

l’ADN recombinant ou le projet « Génome humain », relativise néanmoins ce modèle

du gène comme entité immortelle auquel un pouvoir démesuré est attribué2.

L’émergence de ces nouvelles techniques permet donc d’analyser concrètement le gène,

en tant qu’entité réelle3. Paradoxalement, le concept de gène devient plus général et

abstrait, à mesure que l’on se rend compte de la complexité des phénomènes inhérents

au fonctionnement génétique : « Thus, as early as 1986 we were well on the way from

the « well defined material entity back to an abstraction, a hypothetical construct, if not

an intervening variable, devised by scientist for their needs » (Falk 1986, 169, 160)4 ».

Cependant, le terme « gène » est toujours utilisé par les scientifiques et perdure

dans le domaine public. Dès lors, il s’agira de se demander : Quelle est la pertinence du

discours sur les gènes au XXe siècle ? Ce questionnement conduit à d’autres

interrogations : Est-il possible ou souhaitable d’établir une définition univoque du terme

« gène » ? Suite aux découvertes modernes, peut-on encore parler de « gène » ou

faudrait-il employer une terminologie nouvelle ? Enfin, pourquoi le mot « gène » est-il

toujours présent dans les discours ? Afin d’élaborer une réflexion à partir de l’ensemble

1 Voir JACOB, François, Préface, in FOX KELLER, Evelyn, Le siècle du gène, Paris, Gallimard,

2003, pp. I-III.

2 Voir FOX KELLER, Evelyn, Le siècle du gène, Paris, Gallimard, 2003, p. 7.

3 Voir PORTIN, Petter, « The Concept of the Gene : short history and present status », in Quarterly

Review of Biology, n°68, 1993, p. 207.

4 GRIFFITHS, Paul E., et STOTZ, Karola, « Gene », in HULL, David et RUSE, Michael, Cambridge

Companion to the Philosophy of Biology, 2007, p. 19.

2

des questions posées, nous proposerons premièrement un parcours historique du gène,

pour comprendre comment s’est construit ce concept. Deuxièmement, nous analyserons

les difficultés liées à l’institution d’une définition unique du gène. Enfin, nous nous

interrogerons sur les raisons de la persistance du mot « gène » dans les discours

scientifiques et publiques.

Le concept de gène : Une historicisation

Le concept du gène s’est constitué tout au long du XXe siècle, revêtant des

significations différentes selon les découvertes scientifiques. Nous discernons trois

périodes concernant le développement historique du gène, en nous basant sur la

terminologie de P. Portin. Nous exposerons l’époque « classique », puis

« néoclassique » et enfin « moderne ». Toutefois, il s’agit de garder à l’esprit le fait que

cette périodisation vise à mieux cerner le concept de gène et n’est pas une catégorisation

stricte et dogmatique.

Tout d’abord, la période « classique » s’étend des années 1930 à 19505.

Johannsen, qui est à l’origine de ce terme, considérait que les gènes pouvaient être

traités comme des unités quantifiables que l’on pourrait calculer. Durant cette époque, le

gène est appréhendé selon le modèle de Mendel.

Les trois scientifiques qui redécouvrent les idées de ce dernier6, postulent que le

gène est une entité indivisible de transmission, recombination, mutation et fonction7.

Premièrement, le gène est une unité qui transmet de l’information génétique d’une

génération à l’autre. Ensuite, il est une unité de recombination interchromosomale et

intrachromosomale :

Recombination in classical genetics was the process in which alleles from two copies of a

chromosome were combined on a single copy as a result of crossing over between homologous

chromosome pairs during meiosis8.

Il peut également subir des mutations, terme formulé par De Vries en 1901. Muller

conçoit la mutation comme une altération des gènes, pour laquelle un seul gène à la fois

peut subir un changement. En travaillant sur les drosophiles, il s’est rendu compte que

5 Voir PORTIN, Petter, op. cit., pp. 173 et 175.

6 Cf. supra, p. 1.

7 Voir PORTIN, Petter, op. cit., pp. 175-176.

8 GRIFFITHS, Paul E., et STOTZ, Karola, op. cit., p. 10.

3

le taux de mutation augmentait considérablement lorsqu’elles étaient exposées aux

rayons x. Enfin, le gène est une unité de fonction. Johannsen propose une nouvelle

terminologie du gène en 1911 et des traits apparents qui lui correspondent, à savoir le

génotype et le phénotype 9. Le terme de facteur institué par Mendel est ainsi remplacé

par gène ou encore génotype :

The « gene » is nothing but a very applicable little word, easily combined with others, and hence

it may be useful as an expression for the « unit-factors », « elements » or « allelomorphs » in the

gametes, demonstrated by modern Mendelian researches10.

Le génotype désigne l’ensemble des gènes situés au sein d’une gamète ou d’un zygote.

Quant au phénotype, il renvoie aux caractères observables des organismes.

Par ailleurs, durant la période dite « classique », les scientifiques sont

convaincus que les gènes sont situés sur les chromosomes11. Cette certitude exprimée

par S. Sutton et T. Boveri, établit la nature physique du gène. Les biologistes estiment

également à cette époque et durant la période « néoclassique », que le gène possède une

localisation fixe sur le chromosome :

In Thomas Hunt Morgan’s The Theory of the Gene, for instance, genes are assumed to be stable,

paired elements in the germinal material which follow Mendel’s laws, exist in a linear order on

the chromosome, and remain in tact during crossing over 12.

Nous constatons à quel point un pouvoir considérable est attribué au gène. En

effet, il est considéré comme étant à l’origine des mécanismes fondamentaux de la vie

biologique. T. H. Morgan, père de la génétique classique, affirme que les gènes sont

dotés d’un pouvoir causal, ils sont « les agents causaux du développement »13. Ainsi, de

nombreuses propriétés sont assignées au gène, auquel une véritable puissance est

octroyée :

Une seule et même entité était considérée à la fois comme la garantie de la stabilité

intergénérationnelle, le facteur responsable des caractères individuels et, en même temps, comme

l’agent dirigeant le développement de l’organisme14.

9 Voir JOHANNSEN, Wilhem, « The Genotype Conception of Heredity », in The American Naturalist,

vol. 45, n°531, 1911, pp. 132-134.

10 Ibid., p. 132.

11 PORTIN, Petter, op. cit., p. 178.

12 DIETRICH, Michael R., « The problem of the gene », in C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la vie /Life

Sciences, n°323, 2000, p. 1140.

13 Voir FOX KELLER, Evelyn, op. cit., p. 48.

14 Ibid., p. 140.

4

Les scientifiques proclament que le gène est le principe qui régit la vie de l’organisme et

qui permet sa constitution. Pourtant, ils n’ont aucune preuve concrète de l’existence

réelle du gène à cette époque. Comme l’explique T. H. Morgan :

There is not consensus of opinion amongst geneticists as to what genes are – whether they are

real or purely fictitious – because at the level at which genetic experiments lie, it does not make

the slightest difference whether the gene is a hypothetical unit, or whether the gene is a material

particle” (1933, quoted in Falk 1986,148)15.

Le concept de gène apparaît donc évident pour les biologistes, bien qu’ils ne sachent pas

quelle est sa nature : « As to the nature of the « genes » it is as yet of no value to

propose any hypothesis ; but that the notion « gene » covers a reality is evident from

Mendelism16 ». Toutefois, même si les scientifiques ignorent la nature et la fonction

exacte du gène, le fait de nommer cette entité encore abstraite leur permet d’avancer

dans leurs recherches biologiques17.

De plus, l’hypothèse un gène-une enzyme voit le jour dans les années 1940, sous

l’égide notamment de E. Tatum et G. Bicadle18. Elle stipule que la fonction du gène

réside dans le contrôle de la synthèse ou de l’activité d’une protéine. Ainsi, la séquence

de nucléotides d’un gène code pour la séquence d’acides aminés d’une protéine. Cette

thèse est primordiale car elle permet de comprendre le rôle du gène et sa fonction

essentielle.

La découverte quelques années plus tard, par Watson et Crick en 1953, de la

structure de l’ADN aura un impact fondamental dans le domaine des sciences. Celui-ci

est reconnu comme étant le matériel de base de l’hérédité. Les biologistes découvrent

donc que le gène est une molécule physique réelle, une partie d’ADN. Ce modèle se

caractérise par l’autoréplication, la spécificité et le contenu de l’information19. La

première désigne la correspondance des bases, à savoir le fait que l’adénine soit opposée

à la thymine et la cytosine à la guanine. Quant aux autres caractéristiques, elles

indiquent que l’ADN est une structure linéaire, où la séquence de nucléotides de l’ADN

compose l’information génétique. A partir de ces découvertes, émerge la biologie

moléculaire, qui constitue ce que P. Portin nomme la période néoclassique.

15 GRIFFITHS, Paul E., et STOTZ, Karola, op. cit., p. 3.

16 JOHANNSEN, Wilhem, op. cit., p. 133.

17 Voir FOX KELLER, Evelyn, op. cit., p. 52.

18 Voir PORTIN, Petter, op. cit., p. 179.

19 Voir Ibid., p. 181.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%