Les dérivations urinaires “palliatives“ d “Palliative” urinary diversion

Dossier thématique

Dossier thématique

410

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

Les dérivations urinaires “palliatives“

“Palliative” urinary diversion

●● M. Peyromaure*

* Service d’urologie, hôpital Necker, Paris.

RÉSUMÉ

Le terme de dérivation urinaire “palliative” s’applique à la

prise en charge urologique des compressions de l’appareil

urinaire par un cancer. Du fait de l’incidence croissante des

cancers, notamment urologiques, et du développement des

soins de support, les dérivations urinaires “palliatives” sont

de plus en plus nécessaires en pratique courante.

Cet article fait le point sur les diff érents procédés utilisés.

Mots-clés : Dérivations urinaires – Cancer.

▶SUMMARY

Urinary diversion is applied when urinary system is blocked

with a cancer. Because of enhancement in urologic

neoplasm, and supportive care development, palliative

urinary diversion are daily needed. This text is a review in

diff erent process.

Keywords: Urinary diversion – Cancer.

▶

L

e terme de dérivation urinaire “palliative” s’applique à la

prise en charge urologique des compressions de l’appareil

urinaire par un cancer. Il s’agit d’un drainage urinaire, soit

de la vessie lorsque l’obstacle tumoral est urétral, soit du rein

lorsque l’obstacle est urétéral. Du fait de l’incidence croissante

des cancers, notamment urologiques, et du développement des

soins de support, les dérivations urinaires “palliatives” sont de

plus en plus nécessaires en pratique courante. Paradoxalement,

elles sont peu décrites dans les congrès et la littérature médicale.

Cet article fait le point sur les diff érents procédés utilisés.

DÉRIVATION VÉSICALE

Généralités

Une dérivation de la vessie est nécessaire en cas de rétention

vésicale par compression ou envahissement de l’urètre. L’obs-

tacle est lié à une tumeur pelvienne : cancer prostatique, vésical,

rectal, utérin, etc.

La rétention vésicale par compression tumorale occasionne

rarement des douleurs, car il ne s’agit pas d’un obstacle aigu.

L’obstruction se fait sur un mode progressif, et ses principales

complications sont l’infection urinaire, l’incontinence par

regorgement et l’insuffi sance rénale. Ces complications ont

un impact non seulement sur la qualité de vie, mais également

sur le traitement du cancer lui-même. En eff et, la survenue

d’une complication, en particulier infectieuse, nécessite souvent

d’interrompre une chimiothérapie en cours ou de diff érer sa

mise en route.

Résection endoscopique “palliative“

Il s’agit du traitement de choix des obstacles urétraux. Sous

anesthésie générale ou rachianesthésie, l’intervention consiste à

réséquer, à l’aide d’un endoscope, le tissu tumoral obstructif. La

résection se fait à l’aide d’une anse métallique par laquelle passe

un courant électrique de section. Elle dure quinze à quarante-

cinq minutes, et nécessite une hospitalisation de deux à trois

jours.

Cette intervention est similaire à la résection endoscopique

réalisée classiquement pour l’hypertrophie bénigne de prostate,

mais le risque d’incontinence postopératoire est plus élevé (1).

En eff et, la tumeur infi ltre parfois le sphincter strié de l’urètre,

qui n’a pas une compliance normale. La résection risque donc

de démasquer un mauvais fonctionnement sphinctérien. Elle

doit être minimale, et doit simplement rétablir une lumière

urétrale. Un antécédent de radiothérapie pelvienne majore le

risque d’incontinence postopératoire.

Dans les tumeurs évoluées, la résection endoscopique “palliative”

doit souvent être répétée à plusieurs mois d’intervalle, du fait

de la repousse tumorale. Le risque d’incontinence augmente

avec le nombre de résections.

Endoprothèses urétrales

Les endoprothèses urétrales sont une autre possibilité que la

résection endoscopique, chez les patients inopérables. Ces endo-

prothèses se placent en consultation, sous anesthésie locale. Il

existe deux types d’endoprothèses : les prothèses permanentes

et les prothèses temporaires, qu’il faut changer régulièrement.

Ces prothèses sont surtout utilisées comme traitement des

rétrécissements de l’urètre et de l’hypertrophie bénigne de la

prostate. Leurs complications sont nombreuses : migration,

infections, troubles mictionnels.

Dossier thématique

Dossier thématique

411

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

Leur place chez les patients présentant un obstacle tumoral est

très discutée, ce pour deux raisons. D’une part, l’urètre n’est

pas compliant en cas de cancer, et la mise en place de l’endo-

prothèse est la plupart du temps impossible. D’autre part, la

progression du cancer entraîne rapidement une incarcération

de la prothèse dans la tumeur, et celle-ci devient inextirpable.

Bien que quelques cas aient été publiés, l’endoprothèse urétrale

n’est donc pas recommandée dans cette indication.

Sonde vésicale et cathéter sus-pubien “à demeure“

Il s’agit du seul recours chez les patients inopérables ou en phase

terminale. Cette solution, le plus souvent, est bien tolérée par

les patients, et améliore de manière signifi cative leur qualité de

vie. L’extrémité libre de la sonde vésicale peut être fermée par un

fosset, ce qui évite le recours à une poche collectrice ; le patient

ouvre alors lui-même le fosset à intervalles réguliers pour évacuer

l’urine. La plupart du temps, cependant, la sonde est reliée à

une poche collectrice. Des poches avec attaches à la cuisse sont

disponibles afi n de faciliter la marche et les activités diurnes.

La sonde vésicale peut entraîner des douleurs urétrales ou

pelviennes (contractions de la vessie), s’infecter ou se boucher.

Des changements itératifs, toutes les quatre à douze semaines,

sont nécessaires. En cas de mauvaise tolérance de la sonde, ou

d’impossibilité technique à sa pose, on pourra avoir recours à la

mise en place d’un cathéter sus-pubien. L’inconvénient principal

du cathéter sus-pubien est d’être facilement arraché par le patient,

surtout si ce dernier présente des épisodes d’agitation.

L’utilisation d’une sonde ou d’un cathéter sus-pubien “à demeure”

est très fréquente, que ce soit ou non dans le cadre d’une maladie

cancéreuse. Cependant, il n’existe pas d’étude dans la littérature

sur ce type de soin. En particulier, aucune équipe n’a analysé la

tolérance ou la qualité de vie des patients.

DÉRIVATION RÉNALE

Généralités

Une dérivation rénale est nécessaire en cas d’obstacle urétéral.

L’obstacle urétéral peut être lié à une tumeur de l’uretère, ou

bien à un envahissement ou à une compression par un autre

type de tumeur. Il peut se situer à l’abouchement intravésical de

l’uretère (cancer avancé de la vessie ou de la prostate) ou sur tout

le trajet urétéral (adénopathies, carcinose péritonéale, etc.). Les

complications potentielles en sont la lombalgie, la pyélonéphrite

et, à l’extrême, la perte de la fonction rénale.

Facilement détectée par l’échographie, l’hydronéphrose repré-

sente une indication de drainage rénal sauf dans de rares cas

où elle est modérée et asymptomatique.

Sonde double J

Sous anesthésie générale ou rachianesthésie, une sonde est

montée par voie endoscopique de la vessie vers le rein. L’extré-

mité supérieure de la sonde est positionnée dans le rein, l’extré-

mité inférieure dans la vessie. Le rein est ainsi drainé, car l’urine

s’écoule par la sonde. Une sonde double J est habituellement

changée tous les six mois, car, au-delà de ce délai, le risque

de calcifi cation est important. Certaines sondes peuvent être

laissées en place jusqu’à un an (sondes de longue durée).

L’avantage principal de la sonde double J est qu’il s’agit d’une

dérivation interne. Il n’y a pas d’appareillage, et le patient n’est

pas limité dans ses activités. Cependant, la sonde est parfois

mal tolérée, car elle occasionne certains troubles : pollakiurie,

impériosités, douleurs, hématurie. De plus, elle favorise les

infections urinaires et la formation de calculs. Enfi n, elle peut

être comprimée par la tumeur, ce qui aboutit parfois à des hospi-

talisations répétées pour changements de sonde.

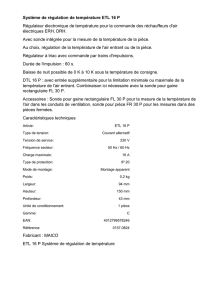

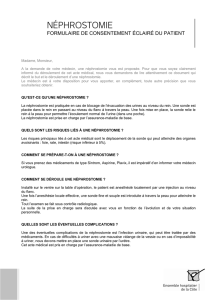

Néphrostomie percutanée

Sous anesthésie générale ou rachianesthésie, ou sous simple

anesthésie locale, une sonde est introduite dans le rein sous

guidage échographique et par voie transcutanée. Cette sonde

s’extériorise par la fosse lombaire, et l’urine est recueillie dans

une poche. L’inconvénient majeur est qu’il s’agit d’une dérivation

externe, mais l’avantage est qu’il n’y a ni troubles mictionnels

ni risque de compression par la tumeur.

Sonde double J ou néphrostomie ?

En pratique courante, la question se pose souvent. Le profi l du

patient et les caractéristiques de son cancer guident la décision.

Chez un patient actif, dont le cancer est peu évolutif, la sonde

double J est préférable. Chez un patient présentant une mobilité

restreinte et/ou un cancer très agressif, la néphrostomie est plus

adaptée. En eff et, il faut alors privilégier la qualité de vie en

réduisant le nombre d’hospitalisations. La sonde double J expose

à des changements fréquents. S.Y. Chung et al. (2) ont étudié

ses résultats chez 101 patients présentant une compression

urétérale par un cancer. Dans leur série, 138 montées de sonde

double J ont été tentées. Le taux d’échec était de 40 %. De plus,

30 % des patients chez lesquels la sonde double J avait pu être

montée ont eu secondairement une néphrostomie, après un délai

moyen de 40 jours. Une seule étude a comparé spécifi quement

la sonde double J et la néphrostomie chez des patients présen-

tant un obstacle tumoral (3). Dans cette étude, le taux global

de complications des deux procédures était identique, mais

la néphrostomie était associée à un meilleur taux de drainage

(98,7 % versus 89 %).

Monter une sonde double J n’est pas toujours possible soit parce

que le méat urétéral n’est pas visible dans la vessie, soit parce

que l’obstacle urétéral est infranchissable. La néphrostomie

percutanée reste alors la seule option. Il est parfois possible de

descendre secondairement une sonde double J par la néphro-

stomie.

Endoprothèse urétérale

Il s’agit d’un stent, de quelques centimètres de longueur, mis

en place à l’intérieur de l’uretère au niveau de l’obstacle. Cette

technique est parfois utilisée pour des rétrécissements fi breux

de l’uretère. Elle n’est pas recommandée dans les obstacles tumo-

raux. Une seule étude a rapporté l’utilisation d’endoprothèses

urétérales chez des patients présentant un obstacle tumoral (4).

Dossier thématique

Dossier thématique

412

La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007

Dans les trois cas étudiés, l’endoprothèse était obstruée par le

cancer au bout de quelques mois, et des néphrostomies ont dû

être mises en place.

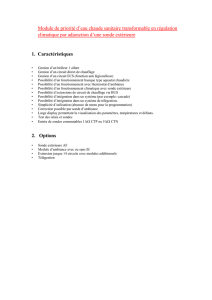

Pontage réno-vésical

Cette intervention consiste à relier le rein à la vessie, en shun-

tant l’uretère, par deux tubes en matériau synthétique sous-

cutané connectés l’un à l’autre. L’étude la plus importante a

inclus 31 patients (5) ; elle montrait la faisabilité technique de la

procédure, mais avec un risque signifi catif d’infection et d’obs-

truction (environ 20 %).

CONCLUSION

En cas d’obstacle urétral, la résection endoscopique représente

la meilleure solution pour réaliser une dérivation de la vessie.

Il s’agit d’une intervention simple, mais associée à un risque

signifi catif d’incontinence postopératoire.

En cas d’obstacle urétéral, il existe deux options : la sonde double J

ou la néphrostomie. La sonde double J est préférable chez les

patients actifs, mais elle nécessite des hospitalisations régulières

pour changements itératifs. La néphrostomie, qui permet un

drainage plus sûr des cavités rénales, nécessite un appareillage

externe. Elle est donc réservée aux patients à mobilité restreinte

ou à ceux qui ont présenté un échec à la pose d’une sonde

double J. ■

RéféRences bibliogRaphiques

1. Crain DS, Amling CL, Kane CJ. Palliative transurethral prostate resection

for bladder outlet obstruction in patients with locally advanced prostate cancer.

J Urol 2004;171:668-71.

2. Chung SY, Stein RJ, Landsittel D et al. 15-year experience with the mana-

gement of extrinsic ureteral obstruction with indwelling ureteral stents. J Urol

2004;172:592-5.

3. Ku JH, Lee SW, Jeon HG, Kim HH, Oh SJ. Percutaneous nephrostomy versus

indwelling ureteral stents in the management of extrinsic ureteral obstruction in

advanced malignancies: are there diff erences? Urology 2004;64:895-9.

4. Ahmed M, Bishop MC, Bates CP, Manhire AR. Metal mesh stents for ureteral

obstruction caused by hormone-resistant carcinoma of prostate. J Endourol

1999;13:221-4.

5. Schmidbauer J, Kratzik C, Klingler HC, Remzi M, Lackner J, Marberger M.

Nephrovesical subcutaneous ureteric bypass: long-term results in patients with

advanced metastatic disease-improvement of renal function and quality of life.

Eur Urol 2006;50:1073-8.

1

/

3

100%