Obésité, activité physique et diabète Édi toria l L

Obésité, activité physique

et diabète

Cette Lettre a pour but d’essayer de

comprendre et de mieux définir les liens

unissant l’activité physique, l’obésité et le

diabète.

Nous tenons à remercier le Pr Rivière et ses

élèves : F. Pillard, O. Van Haverbeke ainsi que

T. Clavel et P.L. Colombo d’avoir abordé et

clarifié les différentes facettes de ce sujet

complexe.

Il apparaît que le risque de diabète type II et

d’obésité est corrélé à la sédentarité et

qu’inversement, l’activité physique a un effet

bénéfique sur la morbi-mortalité de ces

pathologies. L’obésité et le diabète type II sont

étroitement liés à l’insulinosécrétion.

Si les facteurs génétiques et

environnementaux sont souvent évoqués dans

leur physiopathologie, les troubles du

métabolisme musculaire jouent un rôle

important dans l’apparition, l’évolution et

l’aggravation de ces deux pathologies.

En général et tout particulièrement dans le

diabète et l’obésité, l’activité physique

régulière, raisonnable, a de nombreuses

raisons d’être proposée :

-préventiondesmaladiescardiovasculaires

-actionfavorablesurlemétabolisme

glucidique et lipidique

-entretiendelamassemusculaireetdeson

métabolisme

-améliorationdelamasseosseuse

-maintiendelasouplessearticulaireetdela

coordination du mouvement, de l’équilibre

et donc de la prévention des chutes

-normalisationdelacirculationveineuse

-actionsurlestress,l’équilibrepsychologique

et le sommeil.

Retenons la devise de l’Observatoire du

Mouvement :

«lasantépourlemouvement,

le mouvement pour la santé »

Ch. Mansat

LETTRE D’INFORMATION (3 numéros par an) Janvier 2011

N° 37

LA LETTRE

Éditorial

Éditorial: Ch. Mansat 1

L’obésité : P.-L. Colombo 1

Le diabète de type II : T. Clavel 3

Place de l’autosurveillance glycémique : T. Clavel 6

Prise en charge de l’excès de masse grasse et du diabète de type II :

l’activité physique peut-elle être prescrite ? : F. Pillard 6

Principe général de la prise en charge comportementale :

O. Van Haverbeke 11

Opinion: Ch. Mansat 12

SOMMAIRE

au delà de 25,d’obésité au delà de 29,et d’obé-

sité morbide au delà de 39.On lui reproche de

ne pas tenir compte qualitativement de la masse

grasse ou maigre, de la répartition des graisses

dans l’organisme.

L’obésité

Le monde grossit et la France avec! À l’instar des pays notamment anglo-saxons,la progression

des personnes en surpoids est telle qu’on en arrive à parler de véritable épidémie.En France,

1personne sur 3 est désormais en surpoids,1 sur 6 obèse.Plus grave,les jeunes adultes et les

adolescents ne sont plus épargnés.

Mais qu’est ce que l’obésité? Comment la diagnos-

tiquer? Est-elle dangereuse ? Autant de questions

quotidiennes,qui concernent tous les acteursde

sa prise en charge.

Qu’est ce que l’obésité ?

L’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) la

définit comme une accumulation anormale ou

excessive de graisse sous la peau ou entre les vis-

cères,et qui peut provoquer des problèmes de

santé,à court comme à long terme.Mais elle n’est

toujours pas déterminée comme « maladie à part

entière » même si plusieurs experts nous incitent

subtilement à « la considérer comme telle » eu

égard aux risques de complications et au coût

que cela génère.

Diagnostic et symptômes

La mesure du poids d’une personne n’est plus

considérée suffisante pour définir la surcharge

pondérale ou l’obésité.D’autres paramètres sont

pris en compte :

!l’indice de masse corporelle (ou IMC): il repré-

sente le rapport entre le poids (exprimé en kg)

et la taille (exprimée en m) au carré.La valeur

normale est entre 18 et 25.On parle de surpoids

!la mesure du tour de taille vient donc

compléter le calcul de l’IMC.On parle de

surcharge abdominale lorsqu’il est supérieur

à 80 cm pour les femmes et 94 cm pour les

hommes. On la considère ainsi comme un

marqueur supplémentaire et un élément

prédictif chez les personnes à risque vascu-

laire (hypertendues,diabétiques,tabagiques

entre autre…).

!de même,le rapport tour de taille/tour de

hanche donne une information quant à la

répartition de la masse grasse sur le corps.Il

est élevé lorsqu’il est supérieur à 1 chez les

hommes et 0.85 chez les femmes.

L’obésité est dite androïde lorsque la surchar-

ge prédomine dans la région abdominale,

gynoïde lorsqu’elle prédomine aux hanches,

aux cuisses.Pour d’évidentes causes hormo-

nales la première touche les hommes,la secon-

de les femmes.

Peut-on la prévenir ?

De nombreux facteurs favorisent la prise de

poids.Ils ne sont pas qu’individuels et relèvent

de la génétique, de la famille,de l’environ-

nement,de la société.

N° 37 - PAGE 2-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT

à la préparation des repas, les ingrédients

utilisés,les horaires des prises et le partage

des repas,la culture familiale du sport etc.

Enfin,les troubles du comportement alimen-

taires peuvent relever de la dépression, du

stress, de l’anxiété, mais également de la

simple déstructuration du rythme des repas

(rendue parfois obligatoire par la charge

professionnelle…).

!les facteurs influant la dépense énergétique:

sédentarité et activité physique, cette der-

nière étant seule à réellement influer béné-

fiquement sur l’augmentation de la dépense

énergétique. C’est déjà souligner toute son

importance.

!les facteurs biologiques: l’âge,son propre

métabolisme, certains médicaments pris

(trop?) longtemps, influencent le stockage

et la dégradation des graisses. De même

certaines maladies endocriniennes,notam-

ment la maladie de Cushing pour ne citer

qu’elle.

!les facteurs socio-environnementaux et cultu-

rels : l’obésité ou le surpoids ne sont plus

comme il y a quelques lustres,signes d’ai-

sance et de prospérité.Tout concours à la

consommation,entre autres:publicité,multi-

plication des points de vente à emporter,

fréquentation assidue des restaurants,multi-

plication des « repas » de travail. Et para-

doxalement s’amplifie le culte de la minceur

et de l’image.

L’analyse est donc complexe et ne souffre d’au-

cune simplification.Elle justifie la meilleure

attention individuelle pour toute prise en char-

ge, même si des réponses collectives sont

souvent adaptées et proposées.

Doit-on la prévenir ?

Surpoids et surtout obésité peuvent avoir de

sévères conséquences,non seulement en terme

d’esthétique et de confort personnel,mais en

favorisant plusieurs maladies chroniques.

Le risque est grandement accru pour l’insuli-

no-résistance et le diabète de type 2 (ainsi

quasiment l’ensemble des personnes atteintes

de ce type de diabète ont un surpoids),et pour

l’hypertension artérielle.Le risque vasculaire

est donc affirmé avec pour conséquence

l‘athérome et à terme insuffisance corona-

rienne (angor,infarctus) et artérite des memb-

res inférieurs ou carotidienne.

Les problèmes veineux (phlébites,thrombo-

ses) sont également nombreux.

Le squelette n’est pas épargné, et outre les

problèmes directement liés à la surcharge

(tendinites,entorses),les phénomènes d’usu-

re,d’arthrose et leurs potentiellesconséquences

chirurgicales (prothèses de hanches, de

genoux) sont favorisés.

Autre conséquence fréquente,le syndrome

d’apnée du sommeil, longtemps négligé et

méconnu,aujourd’hui largement documenté

et dont la prise en charge améliore nettement

le confort de vie de ces patients,avec dispari-

tion d’une symptomatologie certes mineure

(céphalées,fatigue,mal être matinal) mais lanci-

nante,et prévention d’un retentissement beau-

coup plus lourd en particulier vasculaire.

Enfin,plus ou moins fréquents mais tout aussi

corrélés au surpoids citons : lithiases, dyslipé-

mies,goutte,certains cancers (notamment sein,

endomètre,ovaire chez la femme,prostate chez

l’homme),problèmes d’infertilité chez les deux

sexes,d’hypogonadisme chez l’homme.

L’obésité est donc une menace pour la santé.

Prévenir est l’idéal absolu,mais aux difficultés

personnelles s’ajoutent les croyances propres

et familiales, les problèmes d’environnement

et de société, les affinités de chacun à la

pratique d’une activité physique.Il reste perti-

nent,dès l’enfance de commencer par une

alimentation maîtrisée, de rapidement

conseiller activité physique et gestion du stress,

à tout âge d’agir autant que faire se peut sur

l’environnement, le comportement et limiter

ainsi les facteurs les plus « obésogènes ».

Car maigrir est difficile et demande motiva-

tion,connaissance et constance.On ne peut

compter suraucuneaidemédicamenteuse.La

chirurgie bariatrique est réservée aux obési-

tés morbides,après avoir éliminé les contres

ou non indications psychologiques et orga-

niques,ces dernières correspondant déjà en

grande partie,aux propres complications de

l’obésité.

Enfin,entretenons la culture du sport et de

l’exercice physique,éléments déterminants de

toute prise en charge.

"Dr Pierre-Louis Colombo

!les facteurs génétiques:plusieurs gènes sont

impliqués.Citons simplement le rôle de la

leptine, hormone de la satiété, sécrétée par

le tissu adipeux et dont l’action permettrait

le contrôle de la masse grasse par le contrô-

le de la prise alimentaire et de la dépense

énergétique. Son action serait modifiée par

une anomalie génétique portant sur son

récepteur.

!les facteurs alimentaires:ils concernent bien

sûr l’alimentation quantitative (tout excès

calorique favorise l’excès pondéral), mais

aussi l’alimentation qualitative.Par exemple,

àcaloriesingéréeségales,toutexcèsen

sucres rapides sera stocké sous forme de grais-

ses s’ils ne sont pas immédiatement utilisés.

Une alimentation trop pauvre en protéines

favorise également le stockage des graisses.

Ne négligeons pas l’héritage familial, quant

N° 37 - PAGE 3-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT

Diabète de type 2,

syndrome métabolique et

obésité, quel lien ?

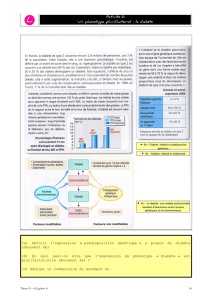

Les données de l’étude ENTRED 2007-2010,

montrent que l’indice de masse corporelle

médian (IMC) des personnes diabétiques de

type 2 est estimé à 28,7 kg/m2(valeur

correspondant à un surpoids).Ainsi,seulement

20 % des personnes diabétiques de type 2 sont

de corpulence normale (IMC < 25 kg/m2),39 %

sont en surpoids (25 ≤IMC < 29 kg/m2)et41%

sont considérés comme obèses (IMC

≥30 kg/m2). Le surpoids constitue donc un

facteur de risque modifiable majeur du dia-

bète de type 2.

De même, dans le diabète de type 1, si le

surpoids n’est pas un facteur de risque recon-

nu, 56 % des personnes diabétiques de type 1

ont une corpulence normale, 30 % sont en

surpoids (+ 3 points depuis 2001) et 14 % sont

obèses (+ 4 points).

Il est cependant intéressant de noter que selon

les résultats de l’étude ObEpi ces fréquences

sont similaires à celles retrouvées en popula-

tion générale [ObEpi 2006 et 2009].(Fig.1 et 2).

Selon les résultats de l’étude ENTRED 2007-

2010,la France métropolitaine n’échappe pas

àcetterègleplanétaire.Eneffet,laprévalence

du diabète traité a augmenté de 2,7 à 3,95 %

entre 2000 et 2007,soit environ 2,5 millions de

personnes traitées en 2007 ce qui correspond

à une augmentation moyenne annuelle de

5,7 %.Comme au niveau mondial,cette crois-

sance est liée à la progression du surpoids et

de l’obésité,au vieillissement de la population,

à l’améliora

tion de l’espérance de vie des

personnes traitées pour diabète et à l’intensi-

fication du dépistage.La prévalence du diabè-

te n’est pas uniforme en France.Elle est plus

élevée chez les personnes de niveau socio-

économique moins favorisé,chez les person-

nes originaires du Maghreb et elle augmente

davantage dans les départements économi-

quement les moins favorisés.Enfin, il a été

démontré récemment que l’épidémie de diabè-

te suit celle de l’obésité.Ainsi,32 % desFrançais

adultes sont en surpoids,et 14,5 % sont obèses,

soit une augmentation de 11 % par rapport à

2006 (résultats ObEpi 2009),tandis que la préva-

lence du diabète augmente de 5 % par an.

En 2010, La France compterait environ

9millionsd’adultesobèseset2,5millionsde

patients diabétiques de type 2.

Le diabète qu’est-ce que c’est ?

Le diabète « sucré » est une affection métabo-

lique caractérisée par une hyperglycémie chro-

nique liée à une anomalie de sécrétion et/ou

d’utilisation de l’insuline et du glucagon, les

deux principales hormones impliquées dans

la régulation de la glycémie.

On distingue deux types de diabète:

Le diabète de type 2 qui est la forme la plus

fréquente du diabète (plus de 92 % des cas de

diabète traité).Il est caractérisé par une insu-

linorésistance,une carence relative de sécré-

tion d’insuline et une hyperglucagonémie rela-

tive.Cette forme de diabète survient essentiel-

lement chez les adultes d’âge mûr.

Le diabète de type 1,beaucoup moins fréquent

(environ 6 % des cas), est secondaire à la

destruction des cellules bêta du pancréas. Il

en résulte une diminution de la synthèse et de

la sécrétion d’insuline. Cette forme de diabè-

te survient essentiellement chez les enfants et

les jeunes adultes.

Dans cette revue nous n’évoquerons que le

diabète de type 2.

Comment réaliser le

diagnostic du diabète ?

Selon l’OMS,la Haute Autorité de Santé (HAS)

en 2006 et l’American Diabetes Association

(ADA) en 2010,la définition du diabète est biolo-

gique et se caractérise,en dehors de la gros-

sesse,comme suit:

!Une glycémie supérieure à 1,26 g/l (7 mmol/l)

après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux

reprises.

!Ou par la présence de symptômes de diabè-

te (polyurie,polydipsie,amaigrissement) asso-

ciée à une glycémie (sur plasma veineux)

supérieure ou égale à 2 g/l (11.1 mmol/L)

!Ou par une glycémie supérieure ou égale à

2g/l(11,1mmol/l)2heuresaprèsunechar-

ge orale de 75 g de glucose [HAS,

Recommandation professionnelle de bonne

pratique, Traitement médicamenteux du

diabète de type 2,novembre 2006].

En pratique clinique,en l’absence de symp-

tômes,il convient d’obtenir confirmation par

une deuxième mesure glycémique avant de

retenir le diagnostic de diabète.

Dans la réalité quotidienne,l’HGPO n’est que

très peu utilisée et seule la glycémie à jeun est

effectuée.

Le diabète de type 2

Le diabète est une maladie de plus en plus fréquente en France et dans le monde.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le nombre de personnes diabétiques

atteindra 299 millions en 2025.Cette progression du diabète s’explique en partie par

l’accroissement d’éléments favorisant son développement tel que le vieillissement de la

population,l’augmentation de l’obésité et le manque d’activité physique.

Fig.1 : Évolution de 2001 à 2007 de l’indice de masse corporelle selon le type de diabète et son

traitement en France métropolitaine.Entred 2001 (n = 3324) et Entred 2007 (n = 3377),poids et

tailles auto déclarés [BEH 10 Novembre 2009].

Fig.2:Répartition des niveaux d’IMC par tranche d’âge en population générale [ObEpi 2009].

Que reste-t-il du syndrome

métabolique ?

le et hyper insulinisme),caractéristique de l’in-

sulinorésistance,persiste pendant au moins 10

ans pendant lesquels l’obésité abdominale

s’aggrave progressivement.Au-delà d’un certain

seuil d’accumulation de graisse viscérale

(diagnostic par la mesure du tour de taille),le

profil métabolique du patient change.Il appa-

raît alors progressivement une réduction de

l’insulinosécrétion et maintien de l’insulino-

résistance ce qui constitue l’entrée dans la

maladie diabétique.

Obésité abdominale du patient diabétique de

type, qu’est-ce que c’est?

Les données épidémiologiques montrent que

le surpoids précède souvent le développement

de l’insulinorésistance voire même qu’il serait

un facteur déclenchant et aggravant de l’in-

sulinorésistance. Ce surpoids est particulier,

car il est constitué par un excès d’adiposité au

niveau abdominal.

N° 37 - PAGE 4-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT

péritonéale qui sont stockés dans le foie.Au

niveau hépatique,une partie de cet excès lipi-

dique est exportée dans la circulation sous

forme deVLDL puis va être capté par différents

tissus périphériques comme le muscle sque-

lettique et la cellule ß pancréatique.Ainsi,l’ex-

cès d’adiposité abdominale est à l’origine de

l’accumulation de lipides dans le foie,le muscle

squelettique et la cellule ß pancréatique.

Cet impact de l’insulinorésistance et de l’obé-

sité abdominale a été étudié dans l’étude

DESIR.Les résultats de cette étude observa-

tionnelle,confirment que l’adiposité abdomi-

nale est la variable clinique la plus prédictive

du diabète à 9 ans.Cette étude DESIR montre

aussi qu’en ajoutant l’hypertension et le taba-

gisme chez l’homme, et l’hypertension et les

antécédents familiaux de diabète chez la

femme, on obtient un score clinique très

pratique pour le ciblage des actions préventi-

ves du diabète par le médecin généraliste.

La prise en charge du patient

diabétique de type 2

Dans ses recommandations publiées en 2006,

l’HAS fait une place prépondérante et initiale

aux règles hygiéno-diététiques et à l’éducation

thérapeutique [HAS,Recommandation profes-

sionnelle de bonne pratique,Traitement médi-

camenteux du diabète de type 2,novembre

2006].

Les règles hygiéno-diététiques

L’objectif de la prise en charge diététique est

la correction des principales erreurs alimen-

taires qualitatives:celle-ci repose sur la réduc-

tion des lipides surtout saturés, des sucres

simples et de la consommation d’alcool.

La mise en place d’un régime modérément

hypocalorique est nécessaire sachant qu’un

amaigrissement même limité (- 5 % du poids

corporel) apporte un bénéfice glycémique très

significatif.

L’activité physique consiste en des modifica-

tions réalistes du mode de vie quotidien et

autant que possible repose sur trois heures par

semaine d’activité plus intensive adaptée au

profil du patient.

L’éducation thérapeutique est un volet fonda-

mental de la prise en charge de tout patient

diabétique.Elle doit être mise en œuvre dès la

découverte du diabète.

Le syndrome métabolique désigne un ensem-

ble d’anomalies métaboliques et de facteurs

de risque vasculaire agrégés les uns aux

autres.

Il constitue un outil simple et synthétique utile

pour prédire à la fois le risque cardiovascu-

laire et le risque de devenir diabétique (pour

les sujets non diabétiques) surtout si on résu-

me cette définition à la mesure du tour de

taille comme outil de dépistage.

Le syndrome métabolique,le diabète,et l’obé-

sité présentent des points communs: l’insuli-

no résistance et l’obésité abdominale.

L’insulinorésistance, qu’est-ce que c’est ?

L’insulinorésistance correspond à la limitation

des actions de l’insuline sur la régulation de

la glycémie (réduction de la production hépa-

tique de glucose et en augmentation du

transport de glucose dans le muscle squelet-

tique) et sur les contrôles des paramètres lipi-

diques (contrôle de l’hyper triglycéridémie

post-prandiale et stockage dans l’adipocyte

des lipides ingérés).

En conséquence,l’apparition d’une insulino-

résistance provoque une augmentation de l’in-

sulinosécrétion endogène afin de compenser

la réduction de l’effet de l’insuline dans les

tissus périphériques.Cette adaptation de l’in-

sulinosécrétion est un processus fondamental

qui permet de maintenir la glycémie dans des

valeurs normales. Le sujet reste ainsi normo

glycémique tout en ayant un taux élevé d’in-

suline circulante à la fois à jeûn et en post-pran-

diale.Ce profil métabolique (glycémie norma-

Fig.3 : Répartition de la population au-delà des

seuils de tour de taille en fonction de l’âge et

du sexe (en population générale) [Obépi

2009].

La mesure du tour de taille constitue un indi-

cateur majeur et facile à mettre en œuvre.Ce

tour de taille augmente parallèlement à l’ac-

cumulation de tissu gras intra-abdominal (ou

viscéral) et au développement de l’insulino-

résistance.

Ce lien entre tour de taille augmenté,insuli-

norésistance et diabète de type 2 s’explique en

partie par les propriétés particulières du tissu

adipeux intra-abdominal. En effet, ce tissu

adipeux viscéral libère de manière inappro-

priée des acides gras libres dans la circulation

N° 37 - PAGE 5-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT

diabétiques de type 2 datent de fin 2006.

Tou t e fo i s , depu is 2 0 06 , plu si e u r s n o u ve ll e s cl as -

ses thérapeutiques fondées sur l’activité incré-

tine sont maintenant disponibles en France

dans la prise en charge des patients diabétiques.

En 2010,le Pr.Serge HALIMI a proposé un nouvel

algorithme de prise en charge thérapeutique

fondé plutôt sur des remplacements de classes

médicamenteuses que sur l’empilement .

Ainsi,dans les stratégies de prises en charge

précoces et bien encadrées,une HbA1c située

entre 6,6 et 7,5 à 8 % sous monothérapie metfor-

mine nous incite de plus en plus à ajouter un

inhibiteur des DPP4 (IDPP4 ou gliptines) pour

sa facilité d’usage et sa tranquillité d’emploi pour

le patient et le prescripteur,son absence de toute

hypoglycémie et sa neutralité pondérale.

En conclusion

Le diabète de type 2 est souvent associé à une

obésité abdominale ou à un syndrome méta-

bolique.Dans ce cadre,la pratique régulière

d’une activitéphysiquepermetde:

!Baisser le taux de glycémie;

!Lutter contre l’obésité;

!Maintenir un poids satisfaisant;

!Entretenir le cœur et les artères ;

!Aider à s’arrêter de fumer.

La prise en charge thérapeutique du patient

diabétique de type 2 doit être globale (lutte

contre les facteurs de risque cardiovasculai-

res associés),précoce (mémoire glycémique)

et intensive sans provoquer d’hypoglycémies

sévères souvent délétères.

"Dr Thierry CLAVEL

Activité physique chez le patient diabétique:

pourquoi et comment ?

L’activité physique diminue significativement

la valeur de l’hémoglobine glyquée chez le

diabétique de type 2,mais elle a aussi un effet

préventif sur l’apparition d’un diabète de type

2chezdespatientsàrisque.

On distingue les activités physiques d’endu-

rance des activités de résistance (renforcement

musculaire).

Les premières,correspondent à des exercices

qui mettent en jeu le métabolisme aérobie et

sont souvent peu ou modérément intenses,

mais prolongées.

Les activités de résistance sont des activités de

plus courte durée mais d’intensité plus impor-

tante.Elles augmentent la force musculaire et

la masse maigre ce qui pourrait faciliter l’amé-

lioration de l’équilibre glycémique.

L’amélioration de la capacité cardiorespiratoi-

re et de l’HbA1c serait plus marquée pour les

entraînements d’intensité plus élevée.

Les dernières recommandations américaines

concernantlespatientsdiabétiquesdetype2,

publiées en 2006,sont centrées sur la réduc-

tion du risque cardiovasculaire,l’amélioration

de l’HbA1c et le maintien du poids.Elles asso-

cient:

!Des exercices de type endurance; 150 minu-

tes par semaine d’intensité modérée, ou 90

minutes par semaine d’intensité plus impor-

tante sur au moins 3 jours par semaine ;

!Et des exercices de renforcement musculai-

re;trois séries d’exercices avec des périodes

de récupération de 1 à 2 minutes entre

chaque série ;

!Il s’agit d’activité d’intensité modérée à

élevée,recommandée 3 fois par semaine.Au-

delà des recommandations, le problème

majeur demeure la faisabilité,la motivation

et l’observance des patients sur le long terme.

La prise en charge thérapeutique

Les recommandations françaises de la Haute

Autorité de santé (HAS) pour le traitement des

Chez le diabétique de type 2 Chez le diabétique de type 1

Effet hypoglycémiant.

Baisse de l’hémoglobine glyquée :- 0.6 % pour 3 séances

par semaine de 1 heure chacune d’intensité modérée

Diminution de la glycémie immédiate et post-prandiale

Meilleure sensibilité périphérique à l’insuline grâce à

l’augmentation du débit vasculaire

Augmentation de l’insulino-sensibilité

Modification du profil lipidique dans un sens moins athé-

rogène (LDL HDL)

Modification du profil lipidique

Diminution de la TA Effets psychologiques (la personne peut continuer une

activité physique)

En pratique: impact de l’activité physique dans la prise en charge du patient diabétique

Exemples d’activité physique possible et leur impact métabolique.

Proposition de prise en charge thérapeutique [La revue du PraticienVol.60,20 avril 2010].

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%