Entreprendre en Chine

!

"!#!$!!!!%!&!'!(!#!$!!!!(!'!!!!)!*!+!,!

-°!./01./2!1!$#3Lj#!/778!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!Entreprendre(en(Chine(:(

contexte(politique,((

management,(réalités(sociales(

(

Stéphanie(Balme,(Jean-Luc(Domenach,(Yuxin(Jiang,(

Martine(Le(Boulaire,(Jean-Louis(Rocca(et(Denis(Segrestin(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)#9&6#!(:;&'(#$!#&!(#!6#<=#6<=#$!>9E?&>@9?A#$!

B<>#9<#$!C@!

!

Les Etudes du CERI - n° 128-129 - septembre 2006

!

/!

!

!

!

!(

Entreprendre(en(Chine(:(

contexte(politique,(management,(réalités(sociales(

(

((

Stéphanie(Balme,"Ceri-Sciences"Po,(Jean-Luc(Domenach,"Ceri-Sciences"Po,"

Yuxin(Jiang,"Alstom"Transport,(Martine(Le(Boulaire,"Entreprise&Personnel,"

Jean-Louis(Rocca,"Ceri-Sciences"Po,"et(Denis(Segrestin,"CSO-CNRS"

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

INTRODUCTION!

!

!

!

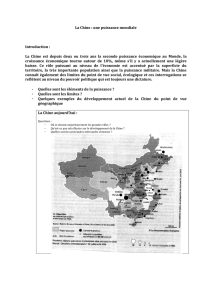

!!!"?! 4@9&;#! #9! 3'>$$?9<#! (#! A?! )=>9#! (?9$! AD;<@9@4>#! 4@9(>?A#E! $@9! (;F#A@33#4#9&!

6?3>(#E! AD#96><=>$$#4#9&! $3#<&?<'A?>6#! (D'9#! 3?6&>#! (#! $?! 3@3'A?&>@9! #&! AD@'F#6&'6#! G'>! A#$!

?<<@43?H9#! <@9('>$#9&! &@'I@'6$! 3A'$! (D#9&6#36>$#$! J! F@'A@>6! $DK! >43A?9L! "#! 6K&=4#! (#!

$@9!(;F#A@33#4#9&.!(;M>#!A#$!<@43?6?>$@9$L!ND?'&?9&!3A'$!G'#!A#!<?(6#!3@A>&>G'#!#&!$@<>?A!

(#! <#! (;F#A@33#4#9&! #$&! &6O$! ;A@>H9;! (#$! <@9&#P&#$! =?5>&'#A$! (#! A?! 4@9(>?A>$?&>@9!

;<@9@4>G'#L!"#!6;H>4#!$#!(;M>#!('!4@(OA#!(;4@<6?&>G'#E!A?!A>5;6?A>$?&>@9!(#$!4?6<=;$!#$&!

A@>9!(DQ&6#!<@43AO&#!#&!AD>9F#9&>@9!(#!AD*&?&!(?9$!AD;<@9@4>#!6#$&#!36;3@9(;6?9&#L!N#3'>$!

A#!4>A>#'!(#$!?99;#$!.207E!A?!)=>9#!9D?!<#$$;!(D?&&>6#6!AD>9F#$&>$$#4#9&!(>6#<&!(D#9&6#36>$#$!J!

<?3>&?'P!;&6?9H#6$/L!*9!/77RE!<#AA#$1<>!6;?A>$?>#9&!/7!S!(#!A?!36@('<&>@9!>9('$&6>#AA#!#&!TR!S!

('! <@44#6<#! #P&;6>#'6! ('! 3?K$L! "#$! >9F#$&>$$#4#9&$! (>6#<&$! J! AD;&6?9H#6! U,N*V! #9! )=>9#!

6#36;$#9	&!?'I@'6(D='>!T77!4>AA>?6($!(#!(@AA?6$!WBL!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!.!X!&>&6#!>9(><?&>ME!#9!F>9H&1<>9G!?9$E!A#!C,Y!?!;&;!4'A&>3A>;!3?6!9#'ME!A#!6#F#9'!6;#A!(#$!4;9?H#$!?!G'?(6'3A;E!A#!

<@44#6<#!#P&;6>#'6!?!;&;!4'A&>3A>;!3?6!(>PL!"?!<6@>$$?9<#!$#!(;F#A@33#!?'!6K&=4#!(#!.7!S!3?6!?9L!

!!!!!/!Chine":" la" longue" marche" vers" la" «"société" de" prospérité" moyenne"»,! Z>9>$&O6#! (#! AD*<@9@4>#! #&! (#$!

[>9?9<#$E!N+**E!(@$$>#6$!*9I#'P!;<@9@4>G'#$!>9E?&>@9?'PE!/77RL!

!

Les Etudes du CERI - n° 128-129 - septembre 2006!

\!

!!!)#&&#!Etude!#$&!9;#!(#!A?!(#4?9(#!(D#9&6#36>$#$!?(=;6#9&#$!(D*9&6#36>$#]C#6$@99#A!U*]CV!

G'>! $@'=?>&?>#9&! 5;9;M><>#6! (D;<A?>6?H#$! $'6! A#$! <@9(>&>@9$! (D>43A?9&?&>@9! #&! (#!

(;F#A@33#4#9&! #9! )=>9#L! "#'6$! ?&	&#$! 3@6&?>#9&! $'6! (#'P! H6?9($! 3@>9&$!^! A#$! <A;$! (#!

<@436;=#9$>@9!(#!A?!$@<>;&;!<=>9@>$#E!$#$!(K9?4>G'#$!;<@9@4>G'#$E!$@<>?A#$E!3@A>&>G'#$…E!

#&!A#'6$!<@9$;G'#9<#$!$'6!A#$!$&6?&;H>#$!(D>43A?9&?&>@9!#&!A#$!4@(#$!(#!4?9?H#4#9&L!

!

!

!

Que(faire(de(l’expérience(des(IDE(?(!

!

!

!!!)#$! #9&6#36>$#$! 9D#9! $@9&! H;9;6?A#4#9&! 3?$! J! A#'6! 36#4>O6#! #P3;6>#9<#! (D,N*!^! X$>#! ('!

B'(1*$&E! Z#6<@$'6E! _?3@9E! *'6@3#! (#! AD*$&…! C@'6! 3A'$>#'6$! (D#9&6#1#AA#$E! AD?9?AK$#! (#$!

<@9(>&>@9$! (D>43A?9&?&>@9! #9! )=>9#! 36@A@9H#?>&! '9#! 6;MA#P>@9! 4#9;#! J! *]C! $'6! A#'6$!

>43A?9&?&>@9$! (?9$! A#$! C*)`! U3?K$! (D*'6@3#! <#9&6?A#! #&! @6>#9&?A#VL! XF?>#9&! ?A@6$! ;&;!

>(#9&>M>;$E! J!3?6&>6!('!<@9&#P&#! #'6@3;#9E!&6@>$! 4@(OA#$! @3;6?&>@99#A$! (D>43A?9&?&>@9! #&!(#!

4?9?H#4#9&!(#!A#'6$!,N*\L!

a! "#! 4@(OA#!(#! A?! rationalisation" industrielle!^! <#6&?>9#$! #9&6#36>$#$! @9&! <=@>$>! (D#45A;#!

(D>H9@6#6!A#!<@9&#P&#!<'A&'6#A!#&!A#$!<@9&6?>9&#$!A@<?A#$!3@'6!4#&&6#!#9!b'F6#!'9!$?F@>61M?>6#!

>9('$&6>#A!#&!@6H?9>$?&>@99#A!?<G'>$!c!J!(@4><>A#!d!#&!$&?5>A>$;!(#!3A'$!@'!4@>9$!A@9H'#!(?&#L!

N?9$! A?! <@9$&6'<&>@9! ?'&@4@5>A#E! 3?6! #P#43A#E! #AA#$! @9&! 6#<=#6<=;! '9#! 4?>91(Db'F6#!

<?3?5A#!(#!$D>9$<6>6#!(?9$!(#$!$&?9(?6($!(#!36@('<&>@9!36;(;M>9>$E!$#A@9!'9!3?<&#!$@<>?A!@e!

$D;<=?9H#6?>&!@5;>$$?9<#!(?9$!A#!&6?F?>A!<@9&6#!?F?9&?H#$!3;<'9>?>6#$L!

a!"#!4@(OA#!(#!A?!standardisation"internationale"^!(D?'&6#$E!<@44#!N?9@9#E!@9&!36>F>A;H>;!

'9#! '9>M><?&>@9! 4@9(>?A#! ('! 4?9?H#4#9&! (#! A#'6$! '9>&;$! >9('$&6>#AA#$! $'6! A?! 5?$#! (D'9!

4@(OA#! @6H?9>$?&>@99#A! (#! &K3#! lean" corporationL! ,<>E! A?! <'A&'6#! A@<?A#! 9D#$&! 3?$! >H9@6;#E!

4?>$!#AA#!9#!3#'&!Q&6#!36>$#!#9!<@43&#!G'#!3@'6!3#'!G'D#AA#!$D#P36>4#!(?9$!A#!<?(6#!(#$!

F?A#'6$!#&!(#$!$&?9(?6($!>9E?&>@9?'P!(#!4?9?H#4#9&!('!H6@'3#L!!

a!"#!4@(OA#!(#!ADapprentissage"continu!^!#9M>9E!<#6&?>9#$!#9&6#36>$#$E!<@44#!B?A@4@9E!@9&!

<=#6<=;! J! $D>436;H9#6! (#! A#'6! 9@'F#A! #9F>6@99#4#9&! #9! &>6?9&! A#! 4#>AA#'6! 3?6&>! 3@$$>5A#!

(D'9#! <@45>9?&@>6#! #9&6#! G'#AG'#$! 36>9<>3#$! <A;$! (D@6H?9>$?&>@9E! A?! <'A&'6#! #&! A#$!

<@43;	<#$! A@<?A#$L! )#&&#! ?336@<=#! A#$! ?! <@9('>&$! J! 36@4@'F@>6! 6?3>(#4#9&! '9!

#9<?(6#4#9&!A@<?AL!

!!!-@'$! ?F>@9$! $@'A>H9;! G'#! <#$! 4@(OA#$! (;3#9(?>#9&! (#! AD=>$&@>6#! #&! (#! A?! <'A&'6#! ('!

4?9?H#4#9&!(#!AD#9&6#36>$#!#&!9@9!(#$!3?K$!@e!#AA#!$D>9$&?AA?>&L!`6E!#9!)=>9#E!A#!<@9&#P&#!

36#9(! $@'(?>9! A#! (#$$'$! #&! c!(><&#! $?! A@>!d! ?'P! 4@(OA#$! (#! 4?9?H#4#9&L! B#'A! <#A'>! (#! A?!

$&?9(?6(>$?&>@9! >9E?&>@9?A#! $#45A#! 6;#AA#4#9&! 3#6('6#6L! N#! A@>9! A#! 3A'$! 6;3?9('E! >A!

<@9$>$&#! J! 3>A@! A#$! >43A?9&?&>@9$! >9E?&>@9?A#$! J! 3?6&>6! (#! 36>9<>3#$! @'! (#! F?A#'6$!

c!'9>F#6$#A$"»" ('!H6@'3#L! `9! 6#&6@'F#! ><>! 5>#9! ;F>(#44#9&! N?9@9#E! 4?>$! ?'$$>!B<=9#>(#6!

*A#<&6><E!"D`6;?A!@'!B@(#P=@RL!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!\! C>#66#! "#<A?>6E! Z?6&>9#! "#!Y@'A?>6#E! Y>6H>&! f#99>H! #&! Y?A?g$! -?&&?9E! Investir" en" Europe" de" l’Est." Le"

management"à"l’épreuve"des"contextesE!*9&6#36>$#]C#6$@99#AE!*9$?4!)A'9KE!/77TL!

!!!!!R!C@'6!A#$!#P#43A#$!(D#9&6#36>$#$!(?9$!A#!<@9&#P&#!<=>9@>$E!$#!6#3@6!9@&?44#9&!?'P!?99#P#$!6;'9>#$!J!A?!M>9!

('!(@<'4#9&L!

!

Les Etudes du CERI - n° 128-129 - septembre 2006!

R!

!!!"#$! 	?9&$! (#! A?! 6?&>@9?A>$?&>@9! >9('$&6>#AA#! $@9&! 4@>9$! 9@456#'PL! Y#?'<@'3! @9&! (h!

6;F>$#6! A#'6! $&6?&;H>#L! "#! H6@'3#! B?>9&1i@5?>9E! &@'&#M@>$E! ?! <=#6<=;! J! 4?>9	>6! (?9$! $?!

9@'F#AA#! '$>9#! (#! float! (#! j'>9H(?@! A#! 4@(OA#! >9('$&6>#A! G'>! ?! M?>&! A?! 6;'$$>&#! (#!

AD#9&6#36>$#." ,A! 36>F>A;H>#! 3A'$>#'6$! (>4#9$>@9$!^! (#$! '9>&;$! (#! 36@('<&>@9! 6;3@9(?9&! ?'P!

9@64#$! &#<=9@A@H>G'#$! A#$! 3A'$! ?F?9<;#$E! '9#! @6H?9>$?&>@9! ('! &6?F?>A! M@9(;#! $'6! A?!

36@M#$$>@99?A>$?&>@9!(#$!@3;6?&#'6$!#&!A?!6#$3@9$?5>A>$?&>@9!(#$!4?9?H#6$!>9@(>?>6#$E!A?!

&6?9$3@$>&>@9!(#!$&?9(?6($!(#!$;<'6>&;!#&!(#!<@9(>&>@9$!(#!&6?F?>A!;A#F;$L!X6#F?!3@'6$'>&!'9#!

(;4?6<=#! >(#9&>G'#! (?9$! A#$! $>&#$! (#! 36@('<&>@9! G'D#AA#! ?! @'F#6&$! #9! )=>9#L! j'?9&! ?'!

4@(OA#! (#! AD?336#9&>$$?H#! <@9&>9'E! @'! (#! AD?(?3&?&>@9! A@<?A#E! >A! ?! (>$3?6'L! B@>&! G'#! A#$!

#9&6#36>$#$! <@9<#69;#$! AD?>#9&! ?5?9(@99;E! $@>&! G'D#AA#$! ?>#9&! 36;M;6;! &@'&! $>43A#4#9&!

6#9@9<#6!J!$D>9$&?AA#6!#9!)=>9#E!J!AD>9$&?6!(#!B?A@4@9L!

!!!,A!#$&!F>&#!?33?6'!G'#!A#$!$3;<>M><>&;$!('!<@9&#P&#!<=>9@>$!9#!3#64#&&?>#9&!3?$!(#!<?3>&?A>$#6!

$'6!(#$!#P3;6>#9<#$!?9&;6>#'6#$!(?9$!(D?'&6#$!6;H>@9$!('!HA@5#E!K!<@436>$!(?9$!(#$!g@9#$!

36@<=#$!<@44#!A#!_?3@9L!Y>#9!?'!<@9&6?>6#E!<#6&?>9#$!(#!<#$!#9&6#36>$#$!@9&!F'!A#$!4@(OA#$!

@3;6?&>@99#A$! G'D#AA#$! <@43&?>#9&! 6#36@('>6#! #9! )=>9#! M@6#9&! 6#4>$! #9! G'#$&>@9L!

N'!<@'3E!$D>43A?9!#9!)=>9#!$#!6;FOA#!'9#!F;6>&?5A#!;36#'F#!#9&6#36#9#'6>?A#!#9!<#!G'D>A!

M?'&E!(D'9#!<#6&?>9#!M?k@9E!6#3?6&>6!J!g;6@L!

!

!

!

Pourquoi(s’installer(en(Chine(?!

!

!

!!!C@'6! G'#AA#$! 6?>$@9$! A#$! H6?9(#$! #9&6#36>$#$! @<<>(#9&?A#$! (;<>(#9&1#AA#$! (#! $D>9$&?AA#6! #9!

)=>9#!l!`9!3#9$#!(D#45A;#!?'P!$&6?&;H>#$!(#!(;A@<?A>$?&>@9!F>$?9&!J!M?56>G'#6!(#$!36@('>&$!

4?9'M?<&'6;$!(D#9&6;#!#&!(#!4@K#99#!H?44#!#9!36@M>&?9&!(#$!5?$!<@h&$!(#!4?>91(Db'F6#L!

)#&&#! $&6?&;H>#! <@9<#69#! ?F?9&! &@'&! A#$! #9&6#36>$#$! @3;6?9&! (?9$! A#! (@4?>9#! (#$! 5>#9$! (#!

H6?9(#!<@9$@44?&>@9E!<@44#!A#$!&#P&>A#$E!A#$!I@'#&$E!AD;A#<&6@4;9?H#6!UB#5V!@'!#9<@6#!A#$!

;G'>3#4#9&$! $3@6&>M$! UB?A@4@9VL! Z?>$! <#$! $&6?&;H>#$! <@43@6	&! (#$! 6>$G'#$!^! 3#6&#! (#!

<@9M>(#9&>?A>&;E!<@3>?H#E!3>AA?H#$!&#<=9@A@H>G'#$T…!

!!!*9!M?>&E!A?!4?I@6>&;!(#$!H6?9(#$!#9&6#36>$#$!@<<>(#9&?A#$!$D>43A?9	&!#9!)=>9#!3?6<#!G'#!

AD?<<O$! J! <#! 4?6<=;! a!(@9&! A?! <6@>$$?9<#! #$&! (#! .7!S! 3?6! ?9!a! 36@M>&#! J! A#'6! 36@36#!

(;F#A@33#4#9&L! "#$! M>64#$! M6?9k?>$#$! M>H'6?9&! 3?64>! A#$! H6?9(#$! #9&6#36>$#$!

>9E?&>@9?A>$;#$E!<@44#!N?9@9#E!"D`6;?AE!B?>9&1i@5?>9E!B<=9#>(#6!*A#<&6><!@'!B@(#P=@E!

#9	(#9&!(#F#9>6E!(?9$!A#'6!(@4?>9#!(D?<&>F>&;E!'9!@3;6?&#'6!3?64>!(D?'&6#$!$'6!<#!4?6<=;!

9?&>@9?AL!*AA#$!36@3@$#9&!(#$!5>#9$!@'!(#$!$#6F><#$!G'>!(@>F#9&!Q&6#!9;<#$$?>6#4#9&!<6;;$!$'6!

3A?<#! 3@'6! $?&>$M?>6#! '9#! (#4?9(#! A@<?A#! U36@('>&$! M6?>$E! $#6F><#$! (#! 36@P>4>&;E! 36@('>&$!

4?9'M?<&'6;$!J!5?$!<@h&…VL!

!!!"?! )=>9#! 3#'&! ;H?A#4#9&! 36;$#9! (#$! ?&@'&$! (?9$! A#! (@4?>9#! (#$! ?<&>F>&;$!

&#<=9@A@H>G'#$L! )#6&?>9#$! #9&6#36>$#$! <=#6<=#9&! ?A@6$! J! ?<<;(#6! ?'P! 4@K#9$! A@<?'P!

(D>99@F?&>@9! ?M>9! (D?(?3! (#$! 36@('>&$! #&! (#$! $#6F><#$! 36;?A?5A#4#9&! <@9k'$! #9! *'6@3#L!

X>9$>E!A@6$G'#

!

Les Etudes du CERI - n° 128-129 - septembre 2006!

T!

/77TE! >A! #9	(!$#!3@$>&>@99#6! <@44#! '9! M'&'6! @3;6?&#'6! 3@$$>5A#! $'6!A#! 4?6<=;!<=>9@>$L!

C@'6! <#! M?>6#E! >A! >9F#$&>&! (?9$! A?! <@99?>$$?9<#! (#! AD;F@A'&>@9! (#$! 9@64#$! (#!

&;A;<@44'9><?&>@9$!<=>9@>$#$!#&!$D>9$<6>&!(?9$!'9#!3#6$3#<&>F#!(#!<@1(;F#A@33#4#9&!?F#<!

(#$! >9('$&6>#A$! 9?&>@9?'P! &6O$! 3'>$$?9&$L! ,A! <6;#! ?>9$>! A#$! <@9(>&>@9$! (D?<<O$! J! '9!

#9F>6@99#4#9&! (#! 4?6<=;! G'>! 9D#$&! <@9&6?>9&! 9>! 3?6! A#$! <@9F#9&>@9$! (#! A?! &#<=9@A@H>#!

#P>$&?9&#E! 9>! 3?6! A#$! 4@(OA#$! &6?(>&>@99#A$! ('! 4?6<=;L! )#$! (#'P! <?6?<&;6>$&>G'#$! $@9&!

$'33@$;#$!<@9&6>5'#6!J!>9$&?'6#6!'9!<A>4?&!M?F@6?5A#!J!AD>99@F?&>@9L!

!

!

!

Opportunités,(risques,(incertitudes!

!

!

!!!`6E!G'#AA#$!G'#!$@>#9&!A#$!6?>$@9$!(#!$@9!>43A?9&?&>@9E!&@'&!F?!&6O$!F>&#!3@'6!'9#!#9&6#36>$#!

G'>!$D>9$&?AA#!#9! )=>9#L!C6@M>!(#!A?!M@6&#!<6@>$$?9<#!(#!AD;<@9@4>#!<=>9@>$#!$'33@$#!(#!

36#9(6#!6?3>(#4#9&!3@$>&>@9!$'6!A#$!4?6<=;$L!Z?>$!A?!M@6&#!?&&6?<&>F>&;!(#!<#$!(#69>#6$!?!3@'6!

<@6@AA?>6#! '9#! 36>$#! (#! 6>$G'#! 3?6&><'A>O6#4#9&! ;A#F;#L! ZQ4#! $>! A#! ('43>9HE! M@6#9&!

(;F#A@33;E!@MM6#!A?!3#6$3#<&>F#!(#!36@M>&$!$'5$&?9&>#A$!(?9$!'9!3?K$!@e!A#!$K$&O4#!5?9<?>6#!

9#! 6;H'A#! 3?$! AD;<@9@4>#E! 5#?'<@'3! (D#9&6#36>$#$! <=>9@>$#$! $#6?>#9&! (#! M?>&! #9! M?>AA>&#!

F>6&'#AA#L!N?9$!'9!&#A!<@9&#P&#E!AD>43A?9&?&>@9!#9!)=>9#!9D#$&!3?$!'9>G'#4#9&!H'>(;#!3?6!'9!

<?A<'A!(#!6#9&?5>A>&;!>44;(>?&#!a!6#9&?5>A>&;!G'>E!(D?>AA#'6$E!$#!M?>&!$@'F#9&!?&	(6#L!X!AD>9$&?6!

(#! AD#9H@'#4#9&! (#$! ?99;#$! .227! 3@'6! A?! 5'AA#! ,9E#&E! AD>43@6&?9&! #$&! c!(DK! Q&6#!d!^! A#!

6>$G'#! #$&! 5>#9! 3A'$! H6?9(! (#! $#! &6@'F#6! 4?6H>9?A>$;! (?9$! $@9! 36@36#! $#<&#'6! 3@'6! ?F@>6!

6#M'$;! (#! $D>9$<6>6#! (?9$! ADc!@6>#9&?A>$?&>@9!d! (#$! ?MM?>6#$L! X! <#A?! $D?I@'	&! A#$! 4'A&>3A#$!

3?6?4O&6#$!#9F>6@99#4#9&?'P!G'#!AD@9!(;<@'F6#!?'!M'6!#&!J!4#$'6#L!

!!!"#$! #9&6#36>$#$! @<<>(#9&?A#$! #P3;6>4#9	&! AD@49>36;$#9<#! (#! AD*&?&! #&! ?336#99#9&! 9@9!

$?9$!(>MM><'A&;!J!<@H;6#6!(#$!joint-ventures!?F#<!$#$!6#36;$#9&?9&$L!`3?<>&;!(#!AD>9M@64?&>@9E!

<@9MA>&$! (#! F>$>@9! $'6! A?! 3A?<#! ('! 4?9?H#4#9&! #&! (#$! 6#$$@'6<#$! ='4?>9#$E! 36>4?'&;! ('!

<@'6&! @#! $'6! A#$! (;4?6<=#$! (#! 36@I#&…! N?9$! A#$! $#<&#'6$! 6;<#44#9&! A>5;6?A>$;$E! A#$!

#9&6#36>$#$!@<<>(#9&?A#$!36;MO6#9&!A#$!>9F#$&>$$#4#9&$!(?9$!A#$G'#A$!#AA#$!$@9&!4?I@6>&?>6#$!a

!A#$!c!o=@AAK!@p9#(!M@6#>H9!#9ɼ>$#$!d!Uo`[*VL!Z?>$!AD*&?&!<@9&6qA#!;H?A#4#9&!A#$!,N*!J!

&6?F#6$!$?!3@A>&>G'#!(D?4;9?H#4#9&!('!B>&@>6#L!"#!H@'F#69#4#9&!F>#9&!?>9$>!(D#9H?H#6!'9#!

3@A>&>G'#!(#!6?&&6?3?H#!;<@9@4>G'#!(?9$!A#$!6;H>@9$!('!)#9&6#!#&!('!-@6(1*$&E!@e!>A!F@>&!(#$!

6;$#6F#$! (#! <6@>$$?9<#E! G'>! 3#'&! <@9&6?6>#6! A#$! 36@I#&$! (D>43A?9&?&>@9! (#! H6?9($! H6@'3#$!

@<<>(#9&?'PL!

!!!"#$!#9&6#36>$#$!(;<@'F6#9&!?'$$>!A#$!(>$3?6>&;$!;<@9@4>G'#$!#&!$@<>?A#$!6;H>@9?A#$L!*AA#$!$#!

$@9&! 36>@6>&?>6#4#9&! #&! 4?$$>F#4#9&! >9$&?AA;#$! $'6! A?! M?k?(#! 4?6>&>4#! *$&E! @e! #$&! 9;! A#!

c!4>6?<A#! ;<@9@4>G'#!d! <=>9@>$8L! "#$! 	$>@9$! ('! 4?6<=;! ('! &6?F?>A! K! $@9&! &6O$! M@6&#$E! A#$!

&'69@F#6$!F#6&>H>9#'PE!A#$!$?A?>6#$!3?6&><'A>O6#4#9&!;A#F;$L!*9!(;3A?k?9&!A#'6$!>43A?9&?&>@9$!

F#6$! AD>9&;6>#'6! ('! 3?K$E! #AA#$! #$3O6#9&! &6@'F#6! (#$! <@9(>&>@9$! (#! (;F#A@33#4#9&! 3A'$!

$&?5A#$…!3@'6!?'&?9&!G'D#AA#$!$D>9$<6>F#9&!(?9$!A#$!36@I#&$!(D?4;9?H#4#9&!(#!AD*&?&!<=>9@>$L!

!!!)#$! 	$>@9$! $@9&! A>;#$! 9@&?44#9&! J! A?! 36;$#9<#! (#$! 4>H6?9&$E! G'>! <@9$&>&'#9&! '9#! 3?6&!

>43@6&?9&#! (#! A?! 3@3'A?&>@9! ?<&>F#! (#! A?! )=>9#!^! .RT!4>AA>@9$! (#! 3#6$@99#$! @9&! ?>9$>! ;&;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!8!"#!&?'P!(#!<6@>$$?9<#!(#!A?!6;H>@9!(#!B=?9H=?>!;&?>&!#9!/77R!(#!.T!SL!

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

1

/

58

100%