Applications de la vaccination en oncologie hématologique

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

67

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

Applications de la vaccination

en oncologie hématologique

Vaccination in onco-hematology: from bench to bedside

É. Daguindau*, C. Vauchy**, Y. Godet**, C. Ferrand**, O. Adotevi***, C. Borg***

RÉSUMÉ

Summary

»

Depuis 1796 et les premiers travaux d’Edward Jenner sur la

variolisation, le développement de stratégies de vaccination

fait toujours face à des enjeux scientifiques importants,

notamment dans le domaine de l’onco-hématologie. Ainsi, les

avancées réalisées parallèlement en immunologie et dans la

compréhension des mécanismes d’oncogenèse en hématologie

ont ouvert la voie à la promotion de programmes de recherche

dédiés au ciblage immunologique des antigènes de tumeur. Par

ailleurs, l’espoir né de l’efficacité clinique du transfert adoptif de

lymphocytes du donneur après allogreffe dans les leucémies

myéloïdes chroniques en rechute a largement encouragé

l’effort de recherche dans le domaine de l’immunothérapie et,

en particulier, le développement de procédés de vaccination.

»

Après avoir rappelé de façon synthétique les bases

immunologiques de la vaccination, nous présenterons les

principaux résultats qui soutiennent le développement de cette

stratégie d’immunothérapie spécifique dans les hémopathies

malignes.

Mots-clés : Vaccination – Immunothérapie active – Cross-

présentation – Antigène tumoral.

Since the initial work of Edward Jenner about variolation in

1796, the development of vaccination strategies still confronts

significant scientific challenges, particularly in the field of

oncology and hematology. Parallel advances in immunology

and in the knowledge of oncogenesis in hematology, paved

the way for the promotion of research dedicated to targeting

immunologically tumor antigens. Moreover, the clinical

efficacy of the adoptive transfer of donor lymphocytes after

allogeneic transplantation for chronic myeloid leukemia

in relapse has greatly encouraged research efforts in the

field of immunotherapy, notably for the development of

vaccination. After summarizing the immunological basis of

vaccination, we present here the major results which support

the development of this strategy of specific immunotherapy

in hematologic malignancies.

Keywords: Vaccination – Active immunotherapy – Cross-

presentation – Tumoral antigene.

S

i le procédé de vaccination contre la variole a été

salvateur en termes de santé publique au début

du XXe siècle, sa mise en œuvre a également

été une étape fondamentale dans l’appréhension des

capacités adaptatives du système immunitaire.

Ensuite, la documentation d’une réponse naturelle cyto-

toxique T reconnaissant des antigènes tumoraux bien

caractérisés a justifié le développement des approches

de vaccination antitumorale. La mise en évidence de

lymphocytes T antitumoraux dans les rares observations

de régressions spontanées de tumeurs chez l’homme, et

aussi le bon pronostic généralement associé aux tumeurs

où il existe une infiltration par des lymphocytes T, ont

renforcé l’intérêt porté à la vaccination antitumorale (1).

Si c’est bien dans le cadre des mélanomes que le rôle

positif des lymphocytes T a été validé lors de nombreux

protocoles d’immunothérapie adoptive (2, 3) où des

lymphocytes T autologues de patients, activés et ampli-

fiés in vitro, étaient réadministrés in vivo, l’hématolo-

gie n’est pas en reste, puisque, à travers l’allogreffe de

cellules hématopoïétiques, l’efficacité du transfert de

lymphocytes T antitumoraux a été largement démontrée.

L’effort développé par les immunothérapeutes dans les

approches de vaccination vise donc à définir les meil-

leurs antigènes tumoraux, puis à optimiser la réponse

autologue spécifique vis-à-vis de ces antigènes.

Malgré plus de 20 années de recherche, un seul vaccin

antitumoral est aujourd’hui commercialisé dans le

monde après avoir démontré un intérêt dans des essais

de phase III : le sipuleucel-T, destiné aux patients atteints

d’un cancer de la prostate résistant aux androgènes et

non métastatique.

*Service d’hématologie,

CHU de Besançon.

** UMR Inserm 1098,

thérapeutiques immuno-

logiques des cancers,

CHU de Besançon.

*** Service d’oncologie,

CHU de Besançon.

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

68

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

Dans cet article, les fondements de l’immunothérapie

vaccinale seront passés en revue, puis il sera montré que

l’effort de recherche dans ce domaine, en hématologie,

est largement développé et laisse entrevoir d’authen-

tiques espoirs thérapeutiques.

Bases immunologiques de la vaccination

Définitions et concepts immunologiques

de la vaccination

L’immunité adaptative (ou acquise) complète le système

de défense de l’immunité naturelle par la reconnais-

sance spécifique d’antigènes (ou épitopes) apparte-

nant au domaine du non-soi. Cette réponse spécifique

met en jeu des récepteurs hautement diversifiés et qui

jouent un rôle central dans les actions effectrices des

lymphocytes B et T.

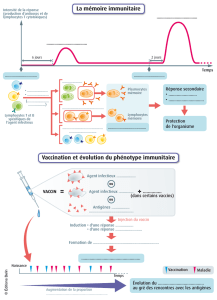

Le principe de la vaccination est de manipuler la

réponse immune adaptative pour l’orienter contre un

antigène donné afin de générer une réponse mémoire

susceptible d’être rapidement réactivée et efficace

en cas de nouveau contact avec l’antigène. Dans le

développement historique de la vaccination, l’objectif

était l’éradication de maladies infectieuses : l’antigène

choisi était donc issu d’un agent infectieux. Dans une

approche de vaccination en oncologie, l’antigène peut

également être issu de cellules tumorales.

La génération de lymphocytes T mémoires après vacci-

nation commence dans les organes lymphoïdes secon-

daires où les lymphocytes T naïfs résident. Lors de la

survenue d’une infection intracellulaire (par analogie

à une cellule subissant une transformation tumorale),

la genèse d’une réponse immunitaire lymphocytaire

cytotoxique efficace (lymphocytes T CD8) repose en

amont sur un processus de capture et d’apprêtement

des antigènes sur le site pathologique. Lors de cette

étape, les cellules présentatrices d’antigène (CPA)

intègrent le matériel cellulaire contenant les antigènes

(corps apoptotiques par exemple) et les transforment

en peptides capables d’être présentés par les molé-

cules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)

de classe I (CMH I, pour les lymphocytes T CD8) ou de

classe II (CMH II, pour les lymphocytes T CD4). Les CPA

exercent également une fonction de reconnaissance

des signaux de danger qui surviennent dans le microen-

vironnement dans lequel les antigènes sont délivrés.

En l’absence de ces signaux de danger, les réponses

immunitaires peuvent rester inertes ou aboutir à une

tolérance vis-à-vis des antigènes. Ces signaux de danger

peuvent dériver directement des agents pathogènes

(ADN ou ARN viral reconnus par les récepteurs TLR 3

ou 9, par exemple) ou résulter de la lyse des cellules

pathologiques ou de l’activation du système immuni-

taire inné (interféron α ou γ). La réception de ces signaux

de danger par les CPA aboutit à l’expression de molé-

cules de costimulation (CD80, CD86) membranaires

qui seront ultérieurement présentées avec les peptides

antigéniques aux lymphocytes T. Les signaux de dan-

ger induisent également la migration des CPA dans les

organes lymphoïdes secondaires et la production de

cytokines, comme l’IL-12, qui contribuent à la spécifi-

cation des fonctions effectrices des lymphocytes et à

une polarisation Th1 (réponse immune cytotoxique)

[figure 1].

Dans le contexte des approches de vaccination, les

signaux de danger sont reconstitués artificiellement

par l’association des antigènes à des adjuvants capables

d’activer les CPA.

Après interaction avec les CPA complètement activées,

les lymphocytes T s’engagent d’abord dans une phase

d’expansion clonale et expriment alors des fonctions

effectrices (cytotoxicité ou production de cytokines).

Dans un deuxième temps, ces lymphocytes entrent

dans une phase de contraction où les cellules effectrices

terminales subissent un processus d’apoptose et où

seuls les effecteurs mémoires survivent.

Au final, seule une faible proportion de cellules en

expansion après stimulation antigénique survit en

cellules mémoires (4). Des modèles murins ont montré

Figure 1. Initiation des réponses immunitaires.

DC mature

DC mature

CMH classe I

TCR

TCR

CD8

CD4

CD28

CD44L

CD40 CMH classe II

LT CD8

CD80

ou CD86

IL-12

IL-18

IFN-γ

OX40 OX40L

Ly.Th1

Immunité cellulaire

Une majorité devient :

lymphocyte T effecteur

(courte durée de vie)

Certaines cellules activées et/ou effectrices

deviennent :

lymphocyte T mémoire

(survie assurée notamment

par les cytokines)

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

69

Applications de la vaccination en oncologie hématologique

que le ratio entre les cellules effectrices et les cellules

“précurseurs mémoires” est sous la dépendance de

facteurs de transcription tels que T-bet et Eomes notam-

ment (5, 6). Ces facteurs de transcription sont activés

par l’intensité de la stimulation antigénique, certaines

cytokines et la voie de signalisation Wnt (7). Les IL-10 et

15 comptent également parmi les cytokines influençant

la qualité des lymphocytes T CD8 mémoires.

Alors que les cellules mémoires T CD8 quiescentes réac-

tivent leurs fonctions cytotoxiques lors d’une stimula-

tion antigénique, les plasmocytes à longue durée de

vie sécrètent continuellement un taux constant d’anti-

corps. Une équipe allemande a récemment identifié

l’existence d’une population sessile de lymphocytes T

CD4+ mémoires occupant une niche spécifique dans

l’os, à l’image des plasmocytes résidant dans la niche

hématopoïétique (8).

Plusieurs travaux ont démontré que les stimulations

répétées (boost) généraient des réponses immunitaires

dites secondaire, tertiaire, etc., et étaient capables

d’orienter les lymphocytes T mémoires vers une dif-

férenciation que l’on appelle terminale. Les réponses

immunitaires secondaires et les réponses suivantes

sont caractérisées par des lymphocytes exprimant une

affinité de plus en plus importante pour l’antigène.

Les lymphocytes T CD8+ mémoires ont des fonctions

cytotoxiques plus importantes que les lymphocytes T

CD8 issus de la sensibilisation et sont le plus souvent

localisés en dehors des organes lymphoïdes secon-

daires, notamment à cause de la perte d’expression

des sélectines (9, 10). Ces données permettent de com-

prendre les principes de sensibilisation puis de rappel

dans les approches de vaccination anti-infectieuse.

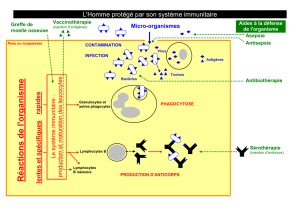

Pour déterminer le meilleur délai pour le rappel vacci-

nal, il est nécessaire de considérer les voies (et délais)

de différenciation des lymphocytes B et T. Ainsi, les

lymphocytes T ayant un fort potentiel prolifératif ne se

forment que 2 à 3 mois après la sensibilisation (figure 2).

L’objectif des rappels de vaccination est donc d’amélio-

rer la réponse T spécifique, voire de la délocaliser vers

les muqueuses pour une lutte anti-infectieuse plus

précoce. Cependant, ces boosts peuvent ne recruter

qu’une partie des lymphocytes T mémoires déjà géné-

rés, aboutissant ainsi à une population de lympho-

cytes T mémoires hétérogène à différents niveaux de

différenciation (figure 2). Les piliers d’un processus de

vaccination sont donc :

✓

un antigène capable de générer une réponse T et/ ou

B spécifique et affine ;

✓

un moyen d’expression de cet antigène dans l’or-

ganisme (vecteur d’expression antigénique) pour

la phase de sensibilisation de la réponse adaptative.

Une multitude de vecteurs d’expression antigénique

(ADN, bactérie, virus inactivé, etc.) ont été développés

ces 20 dernières années, dans la perspective de la vac-

cination anti-infectieuse (11). Concernant la vaccination

Cellule naïve Cellules effectrices Cellules mémoires

avec potentiel de réplication ++

Stimulation

antigénique + Disparition de l’antigène

Développement

des cellules effectrices

Apoptose des effecteurs terminaux

Différenciation des lymphocytes T mémoires

Potentiel réplicatif des effecteurs T

Au moins 2 mois

Temps

Figure 2. Cinétique des réponses immunitaires mémoires.

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Naïve

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Naïve

Plus large hétérogénéité

Cellule T naïve

LTm après 1re stimulation

LTm après 2e stimulation

LTm après 3e stimulation

LTm après 4e stimulation

Immunisation

1re 2e3e4e

LT

mémoire LT

mémoire LT

mémoire LT

mémoire

Potentiel prolifératif

Fonctions effectrices

A.

B. C.

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

70

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

antitumorale, le choix de l’antigène vaccinal et de son

vecteur d’expression est large et conditionne l’efficacité

d’une telle méthode d’immunothérapie active.

La cross-présentation : processus inducteur

d’une immunité cytotoxique

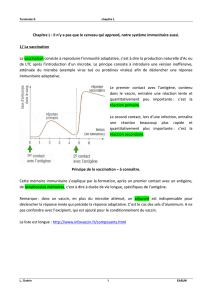

Les molécules du CMH de classe I présentent habituel-

lement des peptides issus des protéines endogènes ou

d’un agent pathogène intracellulaire. Ces protéines sont

dégradées en peptides sous l’action du protéasome.

Ces peptides sont ensuite transportés par les molécules

TAP (Transporter of Antigen-Processing) dans le réticulum

endoplasmique pour être chargés sur les molécules du

CMH I. Les cellules dendritiques ont la possibilité de

réaliser l’endocytose d’antigènes exogènes pour pré-

senter ces antigènes aux CD8+ cytotoxiques. Ce procédé

s’appelle la cross-présentation (13, 14), il est représenté

dans la figure 3.

La cross-présentation a d’abord été découverte en raison

de son rôle dans l’immunisation cellulaire T contre des

antigènes mineurs d’histocompatibilité exprimés dans

des cellules allogéniques (15). Depuis, le phénomène de

cross-présentation a été mis en évidence pour d’autres

antigènes, comme des antigènes viraux, mais aussi des

antigènes tumoraux. Une démonstration élégante de

l’induction d’une immunité cellulaire spécifique via la

cross-présentation a été donnée par l’équipe de L.J. Sigal

et al. (16). Ces auteurs ont utilisé des souris ne pouvant

contracter la poliomyélite du fait de l’absence constitu-

tionnelle d’une protéine de liaison au virus indispensable

pour l’infection. Chez ces souris transgéniques, l’émer-

gence de lymphocytes T cytotoxiques (CTL) spécifiques

du peptide de poliovirus n’est possible qu’en présence

de CPA compétentes et initialement non infectées. La

cross-présentation est donc le mécanisme obligatoire

pour initier la réponse T CD8 contre un virus n’infectant

que les cellules mésenchymateuses.

Ainsi, la génération de CTL antitumoraux peut résulter

de la reconnaissance directe de l’antigène sur les cellules

tumorales, ou de la cross-présentation des antigènes

tumoraux par une CPA (17-19). Parmi les arguments forts

en faveur de la cross-présentation, il y a la démonstration

que la chimiothérapie systémique, en provoquant la lyse/

apoptose tumorale, permet aux CPA d’intégrer des anti-

gènes tumoraux protéiques qui sont ensuite présentés

via le processus de cross-présentation pour l’induction

d’une réponse T CD8 cytotoxique spécifique (19-21).

Le vaccin dans l’histoire

L’infection est la principale cause de décès chez l’homme.

Ainsi, les contributions les plus importantes apportées à

la santé publique durant le dernier siècle ont été l’amélio-

ration des conditions d’hygiène et la vaccination. Au-delà

du succès des expériences pionnières d’E. Jenner et de

Figure 3. Différents modes de présentation de l’antigène via le CMH de classes I et II (12).

Peptides

antigéniques

Agent pathogène

Transporteur

de peptide

Membrane

plasmatique

CMH I-peptide

CMH I-peptide

CMH classe I

CMH II-peptide

CD8

CD4

Endocytose

des peptides exogènes

Déviation

des antigènes

exogènes

Endosome

Peptides

antigéniques

CMH II-CLIP

CMH II-li

CMH II-li

Réticulum

endoplasmique

CMH I

Compartiment

d’endocytose

Golgi

Antigènes cytosoliques

Protéasome

a

c

b

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

71

Applications de la vaccination en oncologie hématologique

Pasteur sur l’éradication de la variole et du choléra du

poulet, la découverte de la vaccination par ces hommes

est à la base des concepts de l’immunologie moderne.

Il est possible d’induire de plusieurs façons une immu-

nité adaptative envers un agent infectieux donné. La

première stratégie a été de provoquer délibérément

une infection bénigne avec le pathogène non modifié.

C’est sur ce principe qu’était fondée la variolisation,

dans laquelle l’inoculation d’une faible quantité de

matière séchée provenant d’une pustule variolique

causait une infection modérée suivie d’une protec-

tion durable contre toute réinfection. Cependant, la

variolisation peut être suivie d’une infection grave, une

variole fatale survenant dans 3 % des cas. E. Jenner a

été à l’origine d’un progrès considérable en montrant

qu’une infection avec un analogue bovin de la variole

(la vaccine : variole bovine) procurait une immunité

protectrice contre la variole humaine sans faire courir

le risque d’une maladie grave (22).

Les premières expériences du x

i

x

e

siècle ont permis

d’établir les principes généraux d’une vaccination sûre

et efficace. Le développement des vaccins au début

du xxe siècle a ensuite suivi 2 voies empiriques : la pre-

mière a été la recherche d’organismes atténués ayant

un pouvoir pathogène réduit pour stimuler l’immu-

nité adaptative ; la seconde a été le développement de

vaccins fondés sur des organismes tués, puis sur des

composants purifiés issus de ces pathogènes. Cette

seconde voie est particulièrement séduisante pour les

patients immunodéprimés, chez qui l’injection d’un

vaccin vivant peut causer une infection mortelle.

Le BCG comme adjuvant de l’immunothérapie

antitumorale

En 1904, Mycobacterium bovis est isolé chez une vache

atteinte de tuberculose mammaire. Dès 1908, Calmette

et Guérin cultivent, à l’institut Pasteur de Lille, cette bac-

térie afin d’obtenir des cultures homogènes avec une

meilleure dispersion des bacilles. Après 231 passages

pendant 13 ans, Calmette et Guérin observent, à la fin

de la Première Guerre mondiale, que cette mycobactérie

a perdu sa virulence pour devenir une mycobactérie

“atténuée”. Le bacille de Calmette-Guérin était né. C’est

en 1921 que, pour la première fois, un enfant est vacciné

contre la tuberculose au moyen de cette mycobactérie

atténuée. À cette époque, cette souche bactérienne ne

pouvait être utilisée qu’à partir de cultures fraîches de

mycobactéries. C’est pourquoi différentes souches ont

été développées à partir de la souche française et distri-

buées à travers le monde. Les conditions de culture et la

propagation des souches à travers le monde expliquent

la dérive génétique des différents “BCG”. Sous la directive

de l’OMS, afin de limiter la dérive des souches, les prépa-

rations de bacilles sont actuellement lyophilisées à partir

de stocks issus de la souche mère. Par ailleurs, il a été

clairement démontré que seuls les bacilles vivants ont la

possibilité d’induire une réponse immune antitumorale.

L’effet antitumoral lié aux mycobactéries a été observé

pour la première fois par Pearl en 1929, qui, lors de

l’analyse d’une série nécropsique, notait que les patients

atteints de tuberculose développaient moins de

tumeurs malignes que la population générale. En 1953,

un chirurgien américain, après avoir constaté la régres-

sion d’un lymphosarcome chez un patient atteint d’un

érysipèle, introduit l’utilisation d’extraits bactériens

comme traitement adjuvant des tumeurs (23). En 1966,

J.E. Coe et al. démontrent que la vessie peut être le

site de réactions d’hypersensibilité retardées au même

titre que la peau (24). Et, en 1969, G. Mathé utilise pour

la première fois le BCG en thérapeutique humaine

antitumorale dans le cadre de leucémies aiguës (25).

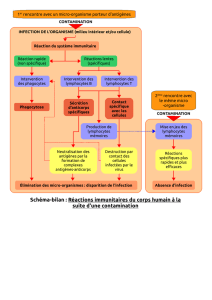

Dans l’expérience de G. Mathé, 30 patients souffrant

d’une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ont reçu

une chimiothérapie d’induction, puis 20 patients ont

bénéficié, dès la rémission clinique et hématologique

atteinte, d’une injection de BCG avec ou sans cellules

leucémiques irradiées. La figure 4 illustre la durée de la

Figure 4. Immunothérapie active par injection de BCG

dans les LAL. Le BCG est injecté chez des patients en rémis-

sion après la phase d’induction. Dans le groupe “témoins”,

le BCG est injecté seul, dans le groupe “immunothérapie”,

le BCG est injecté avec des cellules leucémiques irradiées

(D’après G. Mathé et al., Lancet 1969).

100

80

60

40

20

0

15

30

60

120

240

480

960

1 150

Jours après chimiothérapie

Témoins

(n = 10)

Immunothérapie

(n = 20)

Rémission (%)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%