L’ Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant

6 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013

DOSSIER THÉMATIQUE

Pharmacopédiatrie

Méthodologie et optimisation

des études cliniques

chez l’enfant

Methodology and optimization of clinical studies

in children

G. Pons*, S. Chhun*, C. Chiron*

* Université Paris-Descartes, UMR,

Inserm 663, hôpital Necker-Enfants

Malades, Paris.

L’utilisation des médicaments chez l’enfant

est caractérisée par l’insuffisance de leur

évaluation en termes de recherche de

dose, d’efficacité et de sécurité, ainsi que par

le manque de formes galéniques adaptées. La

conséquence en est le grand nombre de pres-

criptions hors autorisation de mise sur le mar-

ché (AMM), dont le nombre estimé, d’après

différentes études européennes, s’élève à 90 %

des prescriptions faites pour les nouveau-nés en

unités de soins intensifs.

Le constat de cette situation a amené la Commis-

sion européenne à élaborer un règlement pédia-

trique

1

(1). Publié en décembre 2006, il a pour

but de faciliter l’évaluation des médicaments chez

l’enfant afin de remédier à cette situation, notam-

ment en obligeant les industriels qui demandent

une AMM pour un nouveau médicament à fournir

un plan d’investigation pédiatrique qui devra être

validé par le comité pédiatrique des médicaments

de l’Agence européenne des médicaments. Il en

est de même lorsqu’ils soumettent une demande

d’AMM dans une nouvelle indication ou pour une

nouvelle forme galénique d’un produit déjà sur

le marché. Pour les médicaments qui sont déjà

sur le marché mais qui ne bénéficient plus d’au-

cune protection industrielle et sont donc dans le

domaine public, le règlement prévoit des mesures

incitatives pour que soient soumis des plans d’in-

vestigations pédiatriques ayant pour but d’aboutir

à une autorisation spécifiquement pédiatrique

de mise sur le marché (PUMA [Paediatric Use

Marketing Authorization]). Cela concerne parti-

culièrement les médicaments orphelins et ceux

inscrits sur la liste prioritaire de l’EMA (Priority

List) [2] correspondant aux besoins pédiatriques

officiellement identifiés. Ce règlement encourage

et facilite le développement des médicaments

tout en respectant les règles de l’éthique visant

notamment à éviter les doublons, inutiles, et à ce

que les études cliniques soient le moins invasives

possible pour chaque enfant individuellement,

et pour la population pédiatrique concernée en

général.

Dans cet esprit, une réflexion a été entreprise pour

trouver des moyens permettant de rendre les études

chez l’enfant plus faciles à réaliser, notamment en

essayant de contourner les obstacles de l’invasi-

vité des procédures dans le respect de l’éthique,

à plusieurs niveaux : celui des études pharmaco-

cinétiques, pour lesquelles les études de population,

la modélisation mathématique et l’extrapolation

représentent des méthodes dont l’utilisation

continue actuellement de se développer (3) ; et

celui des études de recherche de dose et des études

comparatives d’efficacité et de sécurité.

1. Le règlement est l’instrument le plus puissant de l’arsenal

législatif de la Commission européenne. Il implique l’appli-

cation immédiate, en l’état, et dans tous les États membres,

de son contenu aussitôt après le vote du Parlement européen.

Ces caractéristiques opposent point par point le règlement à la

directive. Après le vote du Parlement, le contenu d’une direc-

tive (par exemple, la directive sur les essais cliniques) suppose

une adaptation au droit national de chaque État membre. Cela

implique une application différée et avec un contenu différent

dans chacun de ces États, aboutissant à une mosaïque d’appli-

cations aux antipodes de l’harmonisation.

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013 | 7

Points forts

»Approches méthodologiques innovantes des études cliniques chez l’enfant

»Facilitation de l’évaluation des médicaments chez l’enfant

»Protection accrue des enfants participant à des études cliniques

Mots-clés

Enfants

Études cliniques

Méthodologie

Pédiatrie

Highlights

»

Innovation in method-

ological approaches of clinical

studies in children

»

Facilitation of drug evalua-

tion in children

»

Increased protection of chil-

dren undergoing clinical studies

Keywords

Children

Clinical studies

Methodology

Paediatrics

Études pharmacocinétiques

de population

Une étude pharmacocinétique “classique” ou en

“données riches” consiste à mesurer la concentration

plasmatique du médicament à l’étude à plusieurs

reprises à des instants différents après son admi-

nistration, de manière à décrire avec suffisamment

de précision la courbe des concentrations plasma-

tiques en fonction du temps, pour pouvoir calculer de

manière fiable les paramètres pharmacocinétiques

individuels de chaque patient : l’aire sous la courbe

des concentrations plasmatiques, la demi-vie d’éli-

mination, la clairance plasmatique et le volume de

distribution.

Une étude pharmacocinétique de population sur des

prélèvements épars ne permet pas de calculer ces

paramètres pharmacocinétiques individuels sur ces

seules données. Un nombre limité de prélèvements

est alors recueilli chez chaque patient à des instants

différents. Les données obtenues pour chaque patient

sont regroupées, comme sur un seul graphique, non

plus pour un seul patient, mais pour l’ensemble de

la population. Les paramètres pharmacocinétiques

calculés sont les paramètres moyens pour la popula-

tion. L’essentiel des calculs porte sur l’identification

des paramètres expliquant le plus la variabilité des

paramètres pharmacocinétiques, qui prennent alors

le nom de “covariables” et sont pris en compte dans

le modèle pharmacocinétique. Les résultats ainsi

calculés, obtenus à partir d’un plus grand nombre de

patients, sont davantage représentatifs de la popula-

tion cible. En pédiatrie, l’influence de la maturation

peut être modélisée à partir de connaissances anté-

rieurement acquises sur l’ontogenèse du système

biologique concerné. Le modèle obtenu permet

d’estimer, par extrapolation (simulation), les valeurs

attendues des paramètres pharmacocinétiques chez

des enfants plus jeunes ou plus âgés chez lesquels

aucune donnée n’a été recueillie, ou, par interpola-

tion (simulation), dans des sous-groupes d’âge de

patients non étudiés intercalés entre 2 groupes d’âge

pour lesquels des données ont été recueillies (3).

Cette approche permet d’estimer les paramètres

pharmacocinétiques d’enfants n’ayant eu que peu ou

pas de prélèvements, à partir de données regroupées

provenant d’autres enfants appartenant en moyenne

à la même population, et de leur épargner ainsi une

investigation plus invasive.

Méthodologie innovante pour

les études de recherche de dose

(phase II du développement

du médicament)

Les études de recherche de dose se font habituelle-

ment par comparaison de groupes parallèles avec

une dose différente dans chaque groupe, dont une

dose de placebo. L’importante variabilité interindivi-

duelle nécessite le recrutement d’un grand nombre

de patients, mais cela ne permet pas toujours

d’obtenir une puissance statistique suffisante pour

distinguer les effets de chaque dose, les unes des

autres. Une autre approche a été proposée pour

remplacer cette méthode difficile et frustrante :

l’analyse séquentielle bayésienne (Continuous

Reassessment Method [CRM]). L’objectif n’est plus

de décrire la relation dose-effet en testant l’effet

de doses différentes qui sont comparées les unes

aux autres, mais de rechercher une seule dose qui

permette d'obtenir le niveau d’efficacité choisi, par

exemple la dose efficace 90 assurant une guérison

à 90 % ou chez 90 % des patients. Cinq ou 6 doses

sont habituellement testées. Leur choix est très

important : il doit s’appuyer sur une expérience

empirique antérieure pour que l’on soit sûr que la

dose recherchée se situe bien dans l’intervalle des

doses choisies. À chacune de ces doses sont affectées

a priori, sur la base de ces connaissances antérieures,

des probabilités de succès (tableau). La méthode

est dite séquentielle parce qu’une analyse statis-

tique est faite soit après le recrutement de chaque

patient, soit après chaque recrutement d’un petit

nombre de patients, défini à l’avance. L’analyse

statistique permet de calculer la nouvelle distri-

bution des probabilités de succès en fonction des

doses, cette fois a posteriori, en tenant compte de la

réponse obtenue (succès ou échec) chez ce patient

ou dans ce petit groupe de patients. Cette méthode

est dite bayésienne parce que le calcul statistique de

la distribution des probabilités de succès a posteriori

de l’ensemble des doses s’appuie à chaque étape sur

8 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013

Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant

DOSSIER THÉMATIQUE

Pharmacopédiatrie

les résultats recueillis chez l’ensemble des patients

qui ont été recrutés depuis le début de l’étude. La

dose administrée au patient suivant entrant dans

l’étude est celle qui, dans la nouvelle distribution

des probabilités calculées, a la probabilité la plus

proche de la probabilité cible (90 %, dans l’exemple

choisi). Cette méthode s’applique à chaque étape

jusqu’au recrutement de 20 à 25 patients seulement.

Ce nombre de patients n’est pas calculé mais a été

établi empiriquement par l’expérience antérieure

obtenue avec la méthode CRM, qui montre que,

au-delà de ce chiffre, la précision de l’estimation

de la réponse à la dose cible (ici, 90 %) ne s’accroît

pas significativement et que l’intervalle de crédibi-

lité encadrant la réponse moyenne à cette dose ne

diminue pas significativement. Il faut noter que l’on

parle ici d’intervalle de crédibilité et non d’intervalle

de confiance, car il s’agit de statistiques bayésiennes

et non fréquentistes.

Cette méthode a l’avantage majeur de ne nécessiter

qu’un groupe limité de patients, contrairement à

la méthode classique de comparaison de groupes

parallèles, de ne pas nécessiter de groupe placebo

et de faire en sorte que chaque nouveau patient ou

chaque nouveau groupe de patients reçoive une

dose dont la probabilité de succès est toujours plus

proche de la probabilité recherchée compte tenu du

fait que la dose administrée est déterminée par la

somme des informations accumulées au cours du

recrutement de tous les patients précédents.

Elle a l’inconvénient de s’appuyer sur un paramètre

qualitatif, si bien que, lorsque le paramètre est quan-

titatif, on est amené à choisir une limite dans l’échelle

quantitative pour séparer les succès des échecs,

sur des arguments de pertinence clinique. Cette

méthode suppose un recueil rapide de la réponse,

car la dose attribuée aux patients suivants dépend de

la réponse de l’ensemble des patients recrutés depuis

le début de l’étude. Cette méthode ne peut donc

pas s’appuyer sur un critère de jugement clinique

qui serait obtenu après plusieurs jours, semaines ou

mois, mais elle est adaptée aux critères permettant

un recueil rapide de la réponse, comme les critères

dits “intermédiaires”. Cette approche suppose une

organisation relativement sophistiquée, avec une

grande réactivité, pour communiquer rapidement la

réponse au centre de calcul et que celui-ci transmette

en retour très rapidement aux investigateurs la dose

à administrer au patient suivant. Cette organisation

n’est en pratique réalisable que dans le cadre d’une

étude monocentrique ou ne comprenant qu’un petit

nombre de centres.

Cette méthode a été utilisée chez le nouveau-né (4,

5), notamment dans une étude qui a été acceptée

pour le dossier de demande d’AMM par l’Agence

européenne des médicaments : l’étude de recherche

de dose de l’ibuprofène intraveineux dans la ferme-

ture du canal artériel (4).

Études d’efficacité et

de sécurité (études de phase III)

Test triangulaire

C’est une méthode séquentielle, car une analyse

statistique est faite non pas seulement à la fin de

l’essai, mais après chaque recrutement d’un petit

nombre de patients. À chaque analyse sont calculées

2 statistiques : la statistique Z, qui est une estima-

tion de la différence d’effet entre les 2 traitements

comparés, et la statistique V, en rapport avec la

somme d’informations accumulées depuis le début

de l’essai, et donc avec le nombre de patients inclus.

Les statistiques Z et V sont représentées respective-

ment en ordonnée et en abscisse d’un graphique qui

permet d’obtenir un point à chaque analyse statistique

(figure). Ce point est relié sur le graphique à une

valeur 0 qui se situe au milieu de l’axe des ordon-

nées. Chaque point est relié au précédent, si bien

que l’on obtient une ligne brisée appelée “chemin

de l’échantillon” (sample path). Cette ligne brisée

s’inscrit dans un triangle, qui donne son nom au

test. La base du triangle est l’axe des ordonnées et

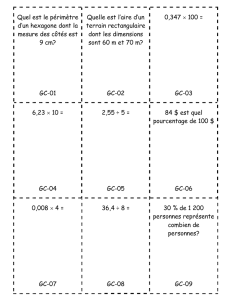

Tableau. Méthode de réévaluation séquentielle pour la recherche de la dose efficace 90 dans

une gamme de 6 doses testées. Sont présentées, de haut en bas, la distribution des probabilités

de succès estimées a priori pour chacune de ces doses, puis, ligne par ligne, les probabilités de

succès estimées a posteriori pour chacune de ces doses en fonction du résultat clinique (succès

ou échec) pour chaque dose nouvellement testée (approche séquentielle) combiné aux résultats

de chacune des doses testées chez les patients précédemment inclus (approche bayésienne). La

dose attribuée à chaque nouveau patient est la dose dont la probabilité de succès a posteriori

était la plus proche de la probabilité cible (90 %) pour le patient précédent.

Patient

dose administrée

Réponse

clinique Gamme de doses testées

(n°) 1 2 3 4 5 6

Probabilité de succès estimée a priori (%)

35 50 70 90 95 100

Probabilité de succès estimée a posteriori (%)

1 3 Échec 3 4 6 9 12 21

2 6 Succès 9 12 19 35 64 70

3 6 Succès 12 18 28 59 62 84

9 6 Succès 23 33 51 77 86 96

10 5 Succès 25 37 56 81 89 97

13 5 Succès 31 45 65 87 93 99

14 4 Succès 35 47 67 88 94 99

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013 | 9

DOSSIER THÉMATIQUE

est centrée sur la valeur 0 de Z, le côté supérieur du

triangle est la limite inférieure de la zone de différence

statistiquement significative entre les 2 traitements,

le côté inférieur est la limite supérieure de la zone

de différence significative entre les 2 traitements. À

l’intérieur du triangle se situe la zone d’incertitude.

Tant que chaque nouveau point correspondant à la

dernière analyse statistique en date se situe à l’inté-

rieur du triangle, il faut poursuivre le recrutement des

patients jusqu’à ce que la ligne brisée, le sample path,

croise l’un des 2 côtés du triangle. Si la ligne brisée

croise le côté supérieur, l’essai peut être arrêté, et la

différence entre les 2 traitements est significative. Si,

à l’inverse, cette ligne brisée croise le côté inférieur,

l’essai peut être arrêté, mais la différence est alors

jugée non significative. Les équations des droites

constituant les 2 côtés du triangle sont calculées en

fonction des hypothèses de départ sur le risque α,

le risque β, la variabilité du critère (quantitatif) de

jugement principal et la différence attendue entre les

2 traitements. On comprend que, si les hypothèses

de départ sont modifiées, notamment l’importance

de la différence attendue entre les 2 traitements, le

triangle sera orienté différemment dans le graphique

tout en conservant sa base sur l’axe des ordonnées. Un

ajustement de ces frontières après le recrutement de

chaque nouveau groupe de patients peut être dessiné

à l'intérieur du triangle. Il représente une sorte d’arbre

de Noël couché qui définit ainsi de nouvelles limites

inférieures et supérieures selon 2 lignes brisées au

lieu de 2 lignes droites.

Contrairement aux essais comparatifs classiques avec

une seule analyse à la fin de l’étude, cette méthode

a l’avantage de permettre l’arrêt du recrutement des

patients dès que le nombre suffisant pour conclure a

été atteint. Elle vise à limiter le nombre de patients

recrutés. Cet avantage n’est toutefois constaté que

lorsque la différence entre les 2 traitements est rela-

tivement importante. Si cette différence est minime,

le nombre de patients nécessaire pour conclure peut

même être légèrement supérieur à celui d’un essai

comparatif classique avec 2 groupes parallèles et

1 seule analyse statistique.

Cette méthode a été utilisée en pédiatrie dans

l’étude de l’efficacité du métoclopramide dans le

reflux gastro-œsophagien du nourrisson (6).

Méthode d’enrichissement

en répondeurs

Cette méthode consiste à sélectionner, préalable-

ment à l’essai, un sous-groupe de patients répondant

au traitement selon une approche observationnelle

non comparative (étude “ouverte”) et à faire ensuite

un essai clinique comparatif classique en groupes

parallèles comparant le traitement et un placebo

dans le seul sous-groupe des patients qui se sont

montrés répondeurs en ouvert. Cette approche a

pour avantage de diminuer la variabilité de la réponse

au traitement, grâce à la plus grande homogénéité

du sous-groupe, d’augmenter la puissance statis-

tique et, in fine, de réduire le nombre de patients

à recruter. Cette méthode a été utilisée à plusieurs

reprises en pédiatrie, par exemple dans l’étude de

l’efficacité du stiripentol dans l’épilepsie partielle

de l’enfant (7).

Méthodes observationnelles

de type épidémiologique

Les méthodes interventionnelles utilisant une

comparaison, un tirage au sort pour l’attribution

des 2 traitements comparés, le double aveugle et

un placebo assurent la meilleure comparabilité entre

les 2 groupes de traitement et le plus haut niveau

de preuve. Ce type d’approche est surtout utilisé

pour les études d’efficacité, beaucoup plus rarement

pour les études de sécurité. Il est particulièrement

inadapté pour la comparaison de la survenue d’un

effet indésirable de faible incidence.

Les méthodes observationnelles sont, par définition,

non interventionnelles et n’assurent pas la meilleure

Figure. Représentation graphique des résultats d’analyse, selon un test triangulaire

(approche séquentielle), des résultats d’un essai clinique en double aveugle comparant

le métoclopramide p.o. à un placebo dans le reflux gastro-œsophagien du nourrisson (6).

0

0

Statistique V

Statistique Z

15

Z = 5,495 + 0,2726 V

Z = 5,495 + 0,28177 V

(V = 20,16 ; Z = 10,99)

1052015

-5

0

5

10

10 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 1 - janvier-février-mars 2013

Méthodologie et optimisation des études cliniques chez l’enfant

DOSSIER THÉMATIQUE

Pharmacopédiatrie

comparabilité entre 2 groupes, en raison de la possi-

bilité d’introduction de biais qui tiennent en grande

partie à l’absence de tirage au sort. Elles sont surtout

utilisées pour évaluer la sécurité des médicaments

mais presque jamais pour évaluer leur efficacité.

Néanmoins, lorsqu’un essai clinique comparatif en

double aveugle contre placebo n’est pas possible –

comme cela peut être le cas pour des médicaments

déjà très largement utilisés hors AMM par des prati-

ciens convaincus de l’efficacité du produit et qui

n’imaginent pas pensable de faire une comparaison

contre placebo –, ou quand la maladie est très rare,

la démonstration de l’efficacité du traitement est

hors de portée par les méthodes de référence (8).

Dans ce cas, que peuvent apporter les méthodes

observationnelles ? Quand l’effet du traitement est

très important, l’expérience, par simple observa-

tion, permet de constater qu’il n’est pas nécessaire

de faire un essai comparatif versus placebo pour

juger de l’efficacité du traitement en question. C’est

le cas notamment pour l’étude d’efficacité du para-

chute. La méthode observationnelle, dans ce cas

d’effet du traitement très important, permet de

juger de l’efficacité avec un bon niveau de preuve

malgré l’impossibilité de faire une comparaison et

de démontrer une différence statistiquement signi-

ficative (9). Les études observationnelles dans la

démonstration de l’efficacité d’un médicament ne

sont pas utilisées pour apporter un niveau de preuve

suffisant pour obtenir l’AMM. Néanmoins, chez

l’enfant, dans les 2 situations citées précédemment

(impossibilité de faire l’essai ou effet du traitement

très important), conduisant à l’impossibilité de faire

une évaluation méthodologiquement rassurante,

il ne faut pas exclure la possibilité d’examiner les

données d’observation. Cela est, bien entendu,

un important sujet de controverse qui appelle à

davantage de recherche pour mieux définir la place

de cette approche dans un nombre de cas limité

et bien défini.

Conclusion

Ces différentes approches, dites “innovantes”,

permettent, dans un certain nombre de cas, de

limiter le nombre de patients recrutés et, du même

coup, de limiter l’invasivité de la procédure auprès de

la population pédiatrique. Leur utilisation est encore

relativement restreinte et elles doivent faire l’objet

de davantage de recherches, notamment au cours

du développement des médicaments. ■

1. Regulation (EC) no 1902/2006 of the European Parlia-

ment and of the Council of 20 December 2006 amending

Regulation 1901/2006 on medicinal products for paedia-

tric use. http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/

reg_2006_1902/reg_2006_1902_en.pdf

2. Revised priority list for studies into off-patent paediatric

medicinal products. http://www.ema.europa.eu/docs/en_

GB/document_library/Other/2009/10/WC500004017.pdf

3. Manolis E, Pons G. Proposals for model-based paediatric

medicinal development within the current European Union

regulatory framework. Br J Clin Pharmacol 2009;68:493-501.

4. Desfrere L, Zohar S, Morville P et al. Dose-finding study

of ibuprofen in patent ductus arteriosus using the continual

reassessment method. J Clin Pharm Ther 2005;30:121-32.

5. Treluyer JM, Zohar S, Rey E et al. Minimum effective

dose of midazolam for sedation of mechanically ventilated

neonates. Clin Pharm Ther 2005;30:479-85.

6. Bellissant E, Duhamel JF, Guillot M, Pariente-Khayat A,

Olive G, Pons G. The triangular test to assess the efficacy of

metoclopramide in gastroesophageal reflux. Clin Pharmacol

Ther 1997;61:377-84.

7. Chiron C, Tonnelier S, Rey E et al. Stiripentol in child-

hood partial epilepsy: randomized placebo-controlled trial

with enrichment and withdrawal design. J Child Neurol

2006;21:496-502.

8. Bensouda-Grimaldi L, Chalumeau M, Mikaeloff Y, Pons G.

Pharmaco-epidemiology to evaluate medicines in pediatric

patients. Arch Pediatr 2008;15:814-6.

9. Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death and major

trauma related to gravitational challenge: systematic review

of randomised controlled trials. BMJ 2003;327:1459-61.

Références bibliographiques

1

/

5

100%