G y n é c o e t ... é t

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007

Gynéco et société

Gynéco et société

6

* Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, université René-Descartes Paris-5,

45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et Société française et francophone d’éthique médicale.

SYMBOLIQUE DES EMBRYONS ET DES FŒTUS :

DES CLASSIFICATIONS “ARBITRAIRES” FACE

AUX SENTIMENTS DES FEMMES ET DES COUPLES

Durant longtemps, les tissus embryonnaires et les fœtus expul-

sés lors d’une fausse couche ou d’une interruption de grossesse

étaient considérés comme “déchets hospitaliers” et parfois uti-

lisés pour la recherche sans consentement des femmes. Ces

éléments et produits issus du corps humain étaient laissés aux

équipes médicales et ne faisaient pas l’objet d’intérêt de la part

des femmes et des couples. Mais, depuis une trentaine d’années,

l’évolution de la société et des représentations concernant ces

éléments a changé. Leurs symboliques ont évolué et les femmes

s’attachent à ce qui, sans être encore et vraiment un enfant, n’en

est pas moins une partie d’elles-mêmes. Cette évolution est ren-

forcée par le fait qu’aujourd’hui, très tôt pendant la grossesse, la

femme enceinte voit son enfant à l’échographie qui aboutit à une

“personnification symbolique”, d’autant plus que la technique per-

met aujourd’hui des représentations en trois dimensions in utero

et l’audition des bruits du cœur, source et symbole de vie. Sans

rentrer dans un débat idéologique sur le fait que l’embryon ou le

fœtus soit ou non une personne, et qui fait appel au respect des

convictions de chacun ou aux représentations, il n’en demeure

pas moins que symboliquement, comme le soulignait le Comité

national d’éthique en 1984, on peut parler de personne humaine

potentielle. L’avis de 1984 stipule en ce sens que l’embryon ou

le fœtus doivent être reconnus comme une personne humaine

potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à

tous (1). De la fécondation à la mort, la vie d’un être humain est

une évolution continue passant par différents stades : embryon-

naire, fœtus, nouveau-né, enfant, etc. Le passage d’un stade à

l’autre se fait sans aucune discontinuité et si, pour la médecine, il

existe des états et des stades, souvent, pour les patients, tel n’est

pas le cas : il s’agit de leur enfant en devenir.

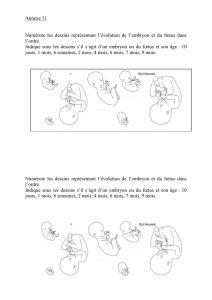

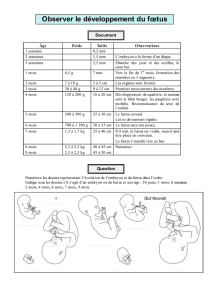

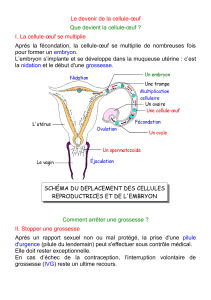

En théorie, le passage de l’embryon au fœtus est habituellement

fixé à deux mois. Un embryon (du grec ancien embruon) est

un organisme en développement depuis la première division de

l’œuf ou zygote jusqu’au stade où les principaux organes sont

formés. Chez l’être humain, ce stade embryonnaire dure huit

semaines, soit dix semaines d’aménorrhée. Au-delà de ce stade

de la grossesse, on parle de fœtus, qui correspond à la matura-

tion des organes.

En droit, ce n’est qu’à la naissance, et à condition de naître

vivant et viable, que la personne acquiert un état civil. L’acte

de naissance est réservé à l’enfant, même décédé au moment

de la déclaration, mais dont il est démontré qu’il a vécu. Dans

le cas contraire, seul un acte d’enfant sans vie pourra être éta-

bli, et encore à condition que la gestation ait duré au moins

22 semaines (ce qui ouvre la possibilité d’être enterré et inscrit

sur les registres d’état civil). En effet, en pratique, le corps de

l’enfant de plus de 22 semaines d’aménorrhée ou de plus de

500 g, né mort, bénéficie d’une procédure à l’état civil (ins-

cription au registre des décès uniquement). Un acte d’enfant

sans vie est produit par l’officier d’état civil sur présentation

d’un certificat médical d’accouchement d’enfant né mort. La

dotation officielle d’un prénom est possible. Si les parents le

demandent, l’inscription sur le livret de famille est possible à

condition qu’ils possèdent déjà un livret de famille. Sinon, dès

l’établissement ultérieur d’un livret de famille (pour mariage

ou naissance), les parents pourront demander l’inscription sur

ce livret de leur enfant né sans vie. Le corps peut être confié

à l’hôpital pour être incinéré ou faire éventuellement l’objet

d’obsèques. Au même terme, un enfant né vivant puis décédé

donne lieu à un acte de naissance et à un acte de décès pro-

duits par l’officier d’état civil sur présentation d’un certificat

médical attestant que l’enfant est né vivant et viable. Dans

ce cas, l’inscription sur le livret de famille est obligatoire. Le

fœtus mort-né de moins de 22 semaines et de moins de 500 g

et son placenta, s’il est théoriquement considéré comme une

“pièce opératoire”, doit cependant être enregistré au sein de

l’institution de soins (inscription sur le registre des pièces ana-

tomiques par les agents de la chambre mortuaire). La gestion

du devenir est alors à la charge de l’établissement, par le circuit

des pièces anatomiques identifiables. Mais la remise du corps

du fœtus à la famille est possible, après restauration tégumen-

taire, pour être, selon ses souhaits, incinéré ou inhumé. On

ressent, bien au-delà de ces descriptifs médicolégaux et admi-

nistratifs définis en 2001 par “simple” circulaire (2), que sou-

vent, à quelques jours près, même à quelques semaines près,

il s’agit en fait d’une situation symboliquement la même pour

la femme et le couple : celle d’une perte, d’une souffrance à

laquelle il faut donner sens, en particulier par des rituels sem-

blables à ceux appliqués pour tous. De plus en plus, la parole

des parents et le respect de leurs choix sont au cœur des déci-

sions et ne peuvent plus être occultés.

Comme le souligne le CCNE dans ses travaux plus récents (3),

si les opinions en France demeurent controversées s’agissant

L’utilisation dans le cadre de la recherche des cellules

et tissus embryonnaires ou fœtaux issus d’une interrup-

tion de grossesse : concepts et réflexions éthiques

IP G. Moutel*

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007

Gynéco et société

Gynéco et société

7

du statut que l’on devrait ou non accorder au fœtus, en revan-

che, il ne fait aucun doute aux yeux de tous que l’enfant né

vivant, ne fût-ce qu’une seconde, est une personne. Avant sa

naissance, il n’est pas une personne. Cette frontière radicale

sur le plan du droit ne justifie pas évidemment une attitude

binaire de respect absolu dans un cas et de respect relatif dans

un autre, d’autant que cette frontière peut correspondre à des

âges chronologiques différents : une naissance prématurée

suffit à transformer soudain un fœtus en nouveau-né. Le droit

a son formalisme mais le regard porté sur le fœtus, reconnais-

sant son origine humaine, impose le respect. Cela implique

pour les soignants de prendre en compte le corps de ce fœtus

ou de cet enfant mort-né.

Il convient donc de veiller à ce que le regard, forcément ana-

lytique, porté par la médecine et la loi sur les caractéristiques

objectives du fœtus ou du nouveau-né mort (âge chronologi-

que, poids, viabilité, pathologie…) ne heurte pas de front les

représentations affectives que se faisaient les parents de leur

enfant en devenir. En effet, pour eux, ce processus ne peut

être réduit aux caractéristiques précises du stade particulier

auquel son développement s’est soudain interrompu. Dans le

même esprit, les distinctions légales précises (enfant né mort,

vivant, viable ou non viable, enfant décédé avant ou après que

sa naissance ait été déclarée à l’état civil…), même si on peut

concevoir leur éventuelle utilité, ont, au regard des représen-

tations et de la détresse des parents, une dimension arbitraire

qu’on ne peut négliger.

LA RECHERCHE : DES PERSPECTIVES NOUVELLES

POUR LA MÉDECINE

Sur le plan médical, deux domaines bien distincts se déga-

gent, permettant à la médecine de revendiquer un accès aux

embryons et fœtus :

L’utilisation de tissus embryonnaires ou fœtaux dans un

but de recherches fondamentales permettant l’obtention de

lignées cellulaires (à finalité d’amélioration des connaissances,

de travaux de pharmacologie, d’oncologie ou de pharmaco-

génétique…) ou de recherches à finalité thérapeutique (sou-

vent appelées dans les médias recherches sur l’embryon) qui

doivent garder un caractère exceptionnel et être justifiées à la

fois par la rareté des maladies traitées, l’absence de toute autre

thérapeutique également efficace, et l’avantage manifeste que

pourrait apporter une telle approche.

L’utilisation de l’embryon ou du fœtus à des fins diagnosti-

ques (recherche de la cause d’une interruption spontanée de la

grossesse, confirmation des diagnostics in utero), qui est légi-

time, et qui répond à une demande de nombreux couples de

mieux comprendre ce qui s’est passé, démarche fondamentale

pour le travail de deuil, mais aussi pour la préparation et le

suivi de grossesses à venir et pour le progrès des connaissan-

ces en médecine.

Mais il serait erroné de considérer que ce second domaine

est hors du champ de la recherche, car en son sein se mêlent

nécessairement des dimensions de recherche, les cliniciens-

chercheurs essayant en permanence de mettre en évidence

de nouveaux marqueurs pour élucider les causes de malfor-

mations et de décès. Soins et recherche sont donc fortement

intriqués. Des lignées cellulaires, issues d’interruption de

grossesse, sont constituées depuis des dizaines d’années et

leurs études sont essentielles pour la recherche, notamment

pour les maladies génétiques. Pour autant, la recherche des

causes de la mort accompagnée de volets de recherche, tou-

jours essentielle pour comprendre le décès et éventuellement

prévenir une nouvelle pathologie fœtale lors d’une grossesse

ultérieure, ne peut justifier des mesures de conservation sys-

tématique du corps. Les familles peuvent souhaiter procéder

à des rituels d’incinération ou d’inhumation indispensables au

vécu de leur souffrance. C’est la raison pour laquelle, dans tous

les cas, tout prélèvement et toute conservation doivent passer

par une information claire et un consentement explicite.

Depuis 1960, au Wistar Institute de Philadelphie (lignée

WI38) puis au Medical Research de Londres (lignée MRC5)

des lignées fibroblastiques embryonnaires humaines ont été

développées chacune à partir d’un embryon d’IVG. La recher-

che (grâce à l’introduction dans les cellules humaines cultivées

ex vivo d’un gène de virus oncogénique) à partir des tissus pré-

levés a permis la création de lignées de cellules provenant de

certains organes : foie, rein, cartilage... Certaines de ces lignées

sont d’origine embryonnaire et conservent de manière stable

quelques caractères de la différenciation spécifique du tissu

dont elles dérivent. Ces lignées de cellules différenciées sont

d’un grand intérêt pour la recherche et peuvent parfois rem-

placer les modèles animaux. Enfin, certaines de ces cellules en

culture sont et, surtout, pourraient à l’avenir être utilisées à

des fins thérapeutiques.

Les techniques de congélation des cellules permettent des uti-

lisations répétées à partir d’un même stock. Ces lignées ont

été mises à la disposition de l’ensemble de la communauté

scientifique par différentes institutions et sont utilisées pour

la préparation de réactifs, en particulier dans la production

des vaccins.

Outre ces collections de cellules embryonnaires humaines

“normales”, il existe aussi des collections de cellules humai-

nes provenant de sujets atteints de maladies génétiques, ou

d’embryons après interruption de la grossesse à la suite du

diagnostic prénatal de ces maladies. Ces collections de cellu-

les ont permis des recherches importantes sur l’origine et les

mécanismes des désordres héréditaires.

Concernant les cellules souches, il existe plusieurs catégo-

ries :

Les cellules souches spécifiques de tissu. Il s’agit des pré-

curseurs des différentes populations cellulaires constituant

un tissu différencié tel que le système hématopoïétique, le

système nerveux, les muscles, etc. Ces cellules peuvent, en

principe, être utilisées pour tenter de reconstituer un tissu

endommagé par une maladie ou une anomalie du développe-

ment, mais ne participent d’aucune façon à la constitution de

la lignée germinale.

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007

Gynéco et société

Gynéco et société

8

Les cellules souches embryonnaires, également appelées

cellules ES (embryonic stem cells), sont en principe “totipo-

tentes". Ces lignées de cellules ES peuvent soit se perpétuer

semblables à elles-mêmes, conservant leur totipotence, grâce

à des artifices expérimentaux, soit se différencier en cellules

précurseurs des différents tissus somatiques, puis en cellules

différenciées. Le type de différenciation peut être contrôlé par

les conditions de culture et par différents agents.

VERS DE NOUVELLES RÉGULATIONS

DE LA RECHERCHE ET DES COLLECTIONS

Compte tenu des symboliques en jeu concernant les représen-

tations des fœtus et des embryons, des demandes des femmes

et des couples d’être associés aux prises de décision et d’être

informés, il convient que les règles communes soient connues

de tous, quitte à les remettre en question pour les faire évoluer.

La recherche sur l’embryon est autorisée par l’actuelle loi de

bioéthique. Elle ne vise pas à soigner un embryon malade,

mais à prélever les cellules d’un embryon pour les utiliser

comme matériau d’expérimentation. La loi du 29 juillet 1994

interdisait la recherche sur l’embryon. L’article 2141-8 du code

de la santé publique stipulait : “la conception in vitro d’em-

bryons humains à des fins de recherche est interdite. Toute

expérimentation sur l’embryon est interdite”. La loi relative à

la bioéthique de 2004 (4) l’autorise “à titre exceptionnel”, pour

une durée de 5 ans, et uniquement sur des embryons surnu-

méraires sans projet parental, actuellement congelés dans le

cadre de fécondation in vitro, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un

abandon du projet parental et dépourvus de couples d’ac-

cueil.

La recherche est aussi possible à partir de tissus issus d’inter-

ruption de grossesse.

Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent

être prélevés, conservés et utilisés à l’issue d’une interrup-

tion de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thérapeutiques

ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de

grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une

information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement.

Cette information doit être postérieure à la décision prise par

la femme d’interrompre sa grossesse. Un tel prélèvement ne

peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de gros-

sesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection

légale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption

de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interrup-

tion de grossesse doit avoir reçu auparavant une information

sur son droit de s’opposer à un tel prélèvement. Les prélève-

ments à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but

de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peu-

vent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis,

préalablement à leur mise en œuvre, à l’agence de la biomédecine.

L’agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée

le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé

de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réali-

sation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique

ou la nécessité du prélèvement ne sont pas établies, ou lorsque

le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

COLLECTE ET CONSERVATION

DES ÉCHANTILLONS : VERS DE NOUVELLES

RÉGULATIONS

Par ailleurs, la nécessité de clarifier la conservation des élé-

ments embryonnaires ou fœtaux a été soulignée par l’émotion

et le débat public qui ont suivi, en plein été 2005, la “décou-

verte” (issue en fait d’une pratique pourtant connue de tous

au niveau administratif et médical) d’un nombre important

de fœtus dans la chambre mortuaire d’abord d’un hôpital

parisien, puis d’un second. On sait par ailleurs, au-delà du

débat médiatique et passionnel sur des conditions de garde

litigieuses, que la pratique de conservation d’éléments issus

d’embryons ou de fœtus est une pratique médicale, commune,

historique, qui a lieu depuis longtemps dans de très nom-

breux centres hospitaliers et qui a permis le développement

de travaux de recherche et des découvertes essentielles pour

le monde de la périnatologie, donc pour les futurs parents et

enfants. Depuis le XIXe et au début du XXe siècle, suite à un

intérêt médical croissant pour la fœtopathologie, les “collec-

tions” de fœtus présentant des anomalies morphologiques

étaient pratique courante. Depuis la seconde moitié du XXe

siècle, il en a été de même de la conservation d’organes, puis

de tissus, pour mieux comprendre les anomalies en cause au

niveau macroscopique, puis microscopique, et aujourd’hui

moléculaire. Ce que demande désormais la société, c’est un

principe de transparence et de régulations partagées par tous,

en particulier avec les parents.

En France, la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 a

créé un article L. 1241-5 au sein du code de santé publique

(CSP) en vertu duquel le prélèvement, la conservation et l’uti-

lisation “des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux” “à

l’issue d’une interruption de grossesse” sont possibles à des

fins scientifiques ou thérapeutiques. L’interruption dont il est

question peut être volontaire, avec ou sans motif médical, ou

spontanée. Ce prélèvement ne peut avoir lieu que dans les

conditions suivantes : information appropriée sur les finalités

d’un tel prélèvement et consentement préalable par écrit de

la femme.

S’agissant de l’utilisation en vue de rechercher les causes de

l’interruption, communément appelée “autopsie” par les fœto-

pathologistes, l’information et le consentement sont requis.

L’autopsie étant étymologiquement l’action de voir de ses

propres yeux, il n’est en effet pas illogique que ce terme soit

employé pour ces embryons et fœtus. Cela est d’autant plus

justifié que les praticiens du diagnostic prénatal, en particulier

ceux qui pratiquent l’imagerie et/ou les tests de dépistage bio-

logiques, viennent fréquemment étudier le fœtus mort, afin de

confronter leur diagnostic à l’examen physique.

L’information devra prendre en compte les questions désor-

La Lettre du Gynécologue - n° 322 - mai 2007

Gynéco et société

Gynéco et société

9

mais sensibles du devenir des “corps” et le fait que des échan-

tillons seront on non conservés. Si tel est le cas, il conviendra

de statuer sur le fait que cette conservation est “transitoire” ou

non, s’inscrivant soit dans le cadre de la démarche de soins et

dans une finalité diagnostique, soit dans une finalité de plus

longue durée souvent liée à la recherche, et dont nous expo-

sons les principes ci-après. Mais il faut d’emblée avoir à l’esprit

qu’en pratique, la frontière est ténue, soins et recherche étant

intimement mêlés et les cliniciens ne sachant pas toujours si

les gestes d’autopsie vont ou non déboucher sur une démarche

de recherche. Il y a donc là pour les cliniciens-chercheurs un

travail d’anticipation des questions à mener avec et pour les

patientes.

Le nouveau cadre législatif, tel qu’issu de la loi du 6 août 2004

relative à la bioéthique, consacre un chapitre à la question de

la conservation et de la préparation d’échantillons biologiques

humains à visée de recherche. La loi y inclut, en la définissant,

la notion de collection sans utiliser le terme de banque, sou-

vent usité en pratique. Le CSP (article L. 1243-3) donne une

définition de la collection qui est constituée par : “la réunion,

à des fins de recherche, de prélèvements biologiques effectués

sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en

fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou

plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces pré-

lèvements”, sans toutefois y attacher de réelle conséquence.

D’un point vue pratique, on doit considérer que l’on parle de

conservation à finalité de recherche dès lors que l’on conserve

les échantillons au-delà du temps nécessaire aux éventuels

contrôles et examens secondaires tel que reconnu dans la

démarche de soin.

Il est alors important que les professionnels définissent clai-

rement la durée de stockage des échantillons dans le cadre du

soin afin d’anticiper la mise en place de procédures pour le

passage du soin à la recherche. Cette anticipation est impor-

tante puisqu’elle permettra de mettre d’emblée les procédures

en place lors de la démarche de soin.

Le nouveau cadre légal s’applique du moment qu’il y a conser-

vation ou préparation d’échantillons biologiques humains à

visée scientifique. L’intervention des comités de protection

des personnes (CPP) est expressément prévue par la loi. Cette

intervention fait l’objet des nouvelles missions des CPP. Le

dossier à constituer sera spécifique et différent des dossiers

de recherche biomédicale de type loi Huriet révisée selon des

modalités prévues par décret.

Lorsque l’on conserve à visée de recherche, il faudra un

programme scientifique et médical dans lequel s’inscriront

les collections. Ce programme devra définir une ou des

thématique(s) générale(s) qui permettront de statuer sur la

légitimité de la garde et sur les procédures de type informa-

tion et consentement qui en découleront. En outre, ce cadre

permettra de définir les conditions techniques et de garde per-

mettant de répondre aux objectifs du programme. De la même

façon, le fait d’avoir défini le programme scientifique devra

permettre de statuer sur les données cliniques et biologiques

qui devront être associées aux échantillons qui seront néces-

saires aux démarches de recherche. Tout cela conditionne les

critères de validation éthiques.

Dans ce cadre, l’interdiction de rémunération, l’anonymat et la

confidentialité des données, la sécurité sanitaire, la vigilance et

les règles relatives à la préparation, à la conservation et à l’utili-

sation des tissus, des cellules et de leurs dérivés s’imposent.

Concernant le respect des “corps”, après l’examen et d’éven-

tuels prélèvements scientifiques, le corps fait l’objet d’une

restauration tégumentaire. Il peut alors être confié à l’hôpital

pour être incinéré ou inscrit sur le registre des enfants sans

vie et faire éventuellement l’objet d’obsèques. Il convient ici

de porter une attention toute particulière au fœtus mort-né

de moins de 22 semaines et de moins de 500 g, et au placenta,

qui bien qu’historiquement qualifiés de “pièce opératoire”, ne

peuvent être affublés de ce terme au regard des parents. Il faut

aménager au plus vite certaines pratiques qui à ce jour consis-

tent encore parfois, après examen du fœtus et de ses organes,

en une mise dans un sac plastique. La question du rituel, quel

qu’il soit, doit être abordée.

CONCLUSION

Aujourd’hui, chaque femme et chaque couple doivent pou-

voir réagir en toute liberté, en fonction de leurs valeurs et de

leur sensibilité. La question du devenir des morts, quels qu’ils

soient, est au cœur de toutes les visions anthropologiques des

civilisations. “Qu’est devenu son corps ?” est donc une ques-

tion essentielle et légitime, et il faut avoir à l’esprit que pour des

parents, cette question concerne aussi les parties du corps, y

compris les tissus et les cellules. La représentation plus “maté-

rialiste” de ces éléments par la médecine ne doit pas occulter

ces forces de la représentation symbolique de certains parents.

Cela doit s’intégrer à la gestion de l’accompagnement psycho-

logique et au travail de deuil qui doit intégrer cette dimension

spirituelle, quelles que soient les croyances des patientes. Il ne

s’agit pas pour autant de réifier l’embryon, le fœtus ou l’enfant

mort, mais d’avoir une attitude d’humanité et de responsabi-

lité face aux évolutions des demandes et de la société.

n

RéféRences bibliogRaphiques:

1. CCNE. Avis sur les prélèvements de tissus d’embryons et de foetus humains

morts, à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques. Rapport n° 1, 22

mai 1984.

2. Circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 re-

lative à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants

décédés avant la déclaration de naissance.

3. CCNE. À propos de la conservation des corps des fœtus et enfants mort-nés.

Réponse à la saisine du Premier ministre. Avis n °89, 22 septembre 2005.

4. Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

1

/

4

100%