Les grands axes de recherche dans le domaine de la... en Europe et en France É

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005

71

ÉDITORIAL

CONSTAT ET MISE EN PLACE DES APPELS À PROJET

Le séquençage du génome humain et les progrès récents en

postgénomique ont un impact majeur dans la recherche sur la

santé et les pathologies humaines. L’intégration des données

et connaissances nouvelles et la compréhension des processus

biologiques et physiopathologiques sous-jacents nécessitent

de réunir une masse critique et une diversité de compétences

et de technologies qui ne sont plus disponibles à l’échelon

d’une université ou d’un centre de recherche. Les approches

par projet, multidisciplinaires, régionales, nationales, pan-

européennes, impliquant différents acteurs et plates-formes

de recherche, sont devenues nécessaires pour contribuer plus

efficacement au progrès thérapeutique et à la lutte contre les

maladies.

De telles approches se mettent en place en Europe et en

France.

✓

En Europe.

La proposition du Parlement européen et du

Conseil, relative au 7eProgramme cadre de recherche et de

développement technologique (PCRDT) de la Communauté

européenne (7ePCRDT, 2007-2013) qui va être soumis au

Parlement français, place la santé comme thème prioritaire et

vise à renforcer les collaborations (initiatives technologiques

publiques-privées, réseaux d’excellence, actions de coordina-

tion et de soutien), à stimuler la créativité de la recherche fon-

damentale, à encourager les chercheurs européens et à déve-

lopper de nouvelles infrastructures d’intérêt européen.

La proposition du Parlement européen et du Conseil comporte

les grandes lignes de financement envisagées pour le

7ePCRDT. Le futur programme devrait bénéficier d’un bud-

get global de 72,7 milliards d’euros.

La santé se verrait attribuer une enveloppe de 8,3 milliards

d’euros au titre de la partie “Coopération” (projets de

recherche thématiques transnationaux), soit environ 19 % de

l’enveloppe “Coopération”.

Elle devrait bénéficier, par ailleurs, d’autres budgets, soit via

des financements issus des partie “Idées”, “Personnel” ou

“Capacités” du 7ePCRDT, ou encore via le soutien d’autres

programmes thématiques, nanosciences par exemple.

✓En France.

■ L’appel à projet pour des pôles de compétitivité spécialisés

dans le domaine de la santé.

■ La création de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),

qui investira des moyens nouveaux dans des projets de haute

technologie permettant à des équipes universitaires d’excel-

lence de développer les technopôles de demain en partenariat

avec les industries de santé.

L’ANR est d’ores et déjà active avec le lancement d’appels à

projets de recherche dans le domaine de la santé, notamment

en neurosciences, neurologie et psychiatrie ou microbiologie

et immunologie.

Elle finance également le premier appel à projet du “Réseau-

Innovation-Biotechnologies”.

■ Outre la priorité donnée à l’ANR (objectif de dotation

2010 : 1,47 milliard d’euros), la loi annoncée dite “d’orienta-

tion et de programmation de la recherche et de l’innovation”,

qui devrait être discutée avant la fin de l’année 2005, affiche

nettement son soutien à la recherche académique, à la

recherche industrielle et à l’innovation.

Les grands axes de recherche dans le domaine de la santé,

en Europe et en France

The main research priorities in the health field in Europe and in France

●

E. Canet*, A. Puech**, C. Lassale***, P.Y. Arnoux****

* Institut de recherche Servier, Suresnes.

** Sanofi-Aventis, Paris.

*** Les entreprises du médicament (Leem), Paris.

**** Leem Recherche, Paris.

72

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005

ÉDITORIAL

ENJEUX STRATÉGIQUES

En Europe, comme en France, les enjeux stratégiques sont

en parfaite cohérence et intègrent toute la chaîne de

l’innovation thérapeutique, de la découverte jusqu’aux

systèmes de soins.

Ainsi, le thème santé du 7ePCRDT intègre l’ensemble de

la chaîne de l’innovation en différenciant trois grands

domaines :

✓Biotechnologies, outils génériques et technologiques au

service de la santé humaine :

– Recherche sur les méthodes d’extraction d’information à

haut débit.

– Détection, diagnostic et surveillance, en donnant la priorité

aux approches non invasives ou mini-invasives.

– Prévision de l’adéquation de la sécurité et de l’efficacité des

thérapies, en élaborant et validant des biomarqueurs, des

méthodes et modèles in vivo et in vitro, en intégrant les

aspects de la simulation, de la pharmacogénomique, des

approches thérapeutiques ciblées et des méthodes de substitu-

tion à l’expérimentation animale.

– Approches et interventions thérapeutiques innovantes (par

exemple : thérapies cellulaires).

✓Recherche translationnelle au service de la santé humaine :

– Transposition de la recherche fondamentale à la clinique.

–Intégration de données et processus biologiques pour mieux

comprendre les réseaux régulateurs complexes de milliers de

gènes et produits génétiques qui commandent des processus

biologiques importants.

✓Optimisation des prestations de soins de santé :

– Transposition des résultats cliniques en pratiques cliniques.

– Qualité, efficacité et solidarité des systèmes de soins de

santé.

– Amélioration de la prévention des maladies et de l’utilisa-

tion des médicaments.

– Utilisation appropriée de nouvelles thérapies et technolo-

gies au service de la santé : sécurité à long terme et sur-

veillance de l’utilisation à grande échelle de technologies

médicales.

Ces enjeux stratégiques sont aussi partagés par

l’European Federation of Pharmaceutical Industries and

Associations (EFPIA) qui propose, dans le cadre du

7ePCRDT, une plate-forme technologique, “Innovative

Medicines for Europe”, dont le but est de mobiliser

recherche publique et recherche privée autour d’une

vision et d’un objectif communs : renforcer le potentiel

d’innovation thérapeutique en Europe et, ainsi, redonner

à l’Europe la position de leader. Le programme de

recherche porté par cette plate-forme vise à mobiliser la

masse critique de moyens permettant, à un stade précom-

pétitif, d’identifier et de lever les principaux goulots

d’étranglement qui ralentissent ou font obstacle à l’inno-

vation thérapeutique (modèles prédictifs en pharmacologie

et toxicologie (in silico, toxicogénomique, toxicoprotéo-

mique, métabonomique…), identification et validation de

biomarqueurs, recrutement des patients, gestion du risque…

Quatre domaines thérapeutiques sont privilégiés : diabète,

cancer, maladies inflammatoires et maladies neurodégénéra-

tives ; des actions de formation, de structuration de l’infor-

mation et de développement d’outils informatiques y sont

associées afin d’en renforcer l’exploitation.

La Commission propose que le leadership de ce partenariat

public-privé soit confié à l’industrie.

Enfin, ces mêmes enjeux stratégiques sont identifiés en

France.

✓Après analyse des points forts français en matière de bio-

technologies clés, le gouvernement a décidé de concentrer des

moyens sur cinq filières technologiques : technologies du

The focus is on pre-competitive research

Discovery

research

Preclinical

development

Translational

medicine

Clinical

development

Pharmaco-

vigilance

Predictive

pharmacology

Predictive

toxicology

Identification

of biomarkers

Patient

recruitment

Validation

biomarkers

Risk assessment

with regulatory

authorities

Efficacy Safety

Bottlenecks in R&D supported by...

Predictive

pharmacology

Predictive

toxicology

Identification

of biomarkers

Patient

recruitment

Validation

biomarkers

Risk assessment

with regulatory

authorities

Knowledge management

Education & training

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 3 - juillet-août-septembre 2005

73

ÉDITORIAL

génome, technologies de recherche et développement in

silico, technologies d’imagerie biomédicale, accès à des

collections d’échantillons biologiques (Centres de Ressources

Biologiques [CRB]), accès à de nouveaux modèles cellulaires

et animaux prédictifs.

✓Dès à présent, le gouvernement a inscrit dans le cadre

du Conseil stratégique des industries de santé, placé

auprès du Premier ministre, deux projets particulièrement

avancés : les technologies d’imagerie biomédicales et les

collections d’échantillons biologiques. Il a également ins-

crit dans ce cadre la création d’un site de bioproduction

destiné à la production de lots cliniques de protéines thé-

rapeutiques et la mise en place de Centres de gestion des

essais des produits de santé (CEGEPS) visant à favoriser

le recrutement de patients dans les études cliniques et épi-

démiologiques.

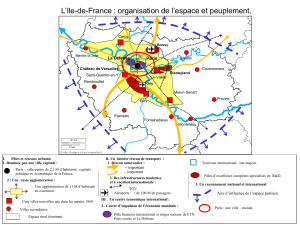

Le 12 juillet 2005, dans le cadre du Comité interministériel

d’aménagement et de développement du territoire, les

soixante-sept pôles de compétitivité retenus après l’appel à

projets lancé en 2004 ont été annoncés par le Premier

ministre.

Sur ces soixante-sept pôles, 8 portent sur une thématique

liée à la santé, aux médicaments et aux biotechnologies

appliquées à la santé. Ces projets de pôles de compétiti-

vité “santé” intégraient l’ensemble des acteurs de la chaîne

de l’innovation thérapeutique dans leur dossier de candi-

dature.

Dans le domaine de la santé, du médicament et des biotech-

nologies appliquées à la santé, ces projets retenus sont répar-

tis comme suit :

Source : Datar et ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie -

http://www.competitivite.gouv.fr

AXES DE RECHERCHE PRIORITAIRES

Le choix des axes de recherches prioritaires, enfin, est en

parfaite cohésion entre entreprises publiques et privées,

en France comme en Europe (cf. 7ePCRDT, EFPIA, pôles

de compétitivité).

En effet, les maladies chroniques, les maladies rares et les affec-

tions pour lesquelles les besoins thérapeutiques ne sont pas cou-

verts sont prioritaires, et notamment : système nerveux central

[SNC] (AVC, maladies dégénératives et vieillissement…), can-

cer, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, inflammation,

maladies infectieuses (hépatite, sida, épidémies nouvelles,

infections nosocomiales, résistances bactériennes…).

CONCLUSION

Dans un contexte marqué par la complexité de pathologies

pour lesquelles les besoins thérapeutiques restent majeurs et

par le changement des paradigmes scientifiques, une vision

commune est proposée en Europe comme en France. Elle

vise à promouvoir une recherche d’excellence publique et pri-

vée, contributive au progrès thérapeutique en favorisant les

approches multidisciplinaires et paneuropéennes.

Ces nouvelles stratégies qui se mettent en place (7ePCRDT et

plate-forme de recherche consacrée aux médicaments innovants,

en Europe, appels d’offres sur les pôles de compétitivité, création

de l’Agence nationale de la recherche, de l’Agence de l’innova-

tion industrielle et du Conseil stratégique des industries de santé,

en France) réclament une implication et un engagement forts des

entreprises du médicament et de la recherche publique afin de

développer au mieux la compétitivité européenne et plus spécifi-

quement française dans le domaine de la santé. ■

Pôles mondiaux

Domaine Région/Déposant

LyonBiopole Virologie Rhône-Alpes/

Grand Lyon (Lyon)

MédiTech Santé Santé, notamment Ile-de-France/Agence

infectiologie et cancer régionale de développement

(Paris)

Minalogic Nanotechnologies Rhône-Alpes/Agence

de développement

économique de l’Isère

(Grenoble)

Pôles à vocation nationale

Domaine Région/Déposant

Biothérapies Agents et diagnostics Pays de la Loire/

thérapeutiques Atlanpole (Nantes)

Pôle Aliments, Limousin et Midi-Pyrénées/

Cancer-Bio-Santé biotechnologie Association de préfiguration

et biomédical du pôle (Toulouse)

Nutrition-Santé- Alimentation Nord-Pas-de-Calais/

Longévité GIE et maladies Eurasanté (Loos)

cardiovasculaires

“Prod’Innov” : Agro-santé Aquitaine/Agence Aquitaine

produits et procédés de développement

innovants industriel (Bordeaux)

pour la santé

Pôles à vocation mondiale

Domaine Région/Déposant

Innovations Molécules, chirurgie Alsace/BioValley (Illkirch)

thérapeutiques non invasive

1

/

3

100%