DOSSIER A DECOUVRIR Les mouchoirs illustrés de l`atelier Buquet

DOSSIER A DECOUVRIR

Les mouchoirs illustrés de l’atelier Buquet

L’histoire de France en image

Introduction

Le Musée des Traditions et Arts Normands - château de Martainville possède une importante collection de

mouchoirs de cou qu’il doit à la générosité de la famille Buquet, qui en 2001, fit don au musée de l’intégralité

des archives de l’entreprise familiale. Des dessins préparatoires, des calques, coupures de presse,

lithographies et gravures, échantillons textiles, journaux d’atelier et mouchoirs de cou composent cette

exceptionnelle donation qui offre une vue d’ensemble sur la vie d’un atelier artisanal au XIXe siècle.

Le mouchoir de cou est un carré de tissu de coton d’environ 65 cm sur 80 cm, constitué d’une scène centrale

rehaussée d’un entourage rouge. Le mouchoir illustré fait partie du costume populaire des Normands. Il se

porte en fichu pour les femmes et en cravate nouée autour du cou pour les hommes.

Grâce à quelques années d’’expérience acquises chez son oncle Louis-Nicolas Goutan, indienneur à Lyons-la-

Forêt, Alexandre Buquet (1801-1846) fonde à Rouen vers 1840 un atelier de gravure sur cuivre. L’atelier se

spécialise dans la gravure de rouleaux et de planches de cuivre pour l’impression des toiles imprimées et des

mouchoirs de cou. L’atelier travaille pour des imprimeurs aussi appelés indienneurs comme Bataille, Lamy-

Godard et Renault qui passent commande des motifs auprès de l’atelier. Le graveur travaille ensuite à

l’élaboration d’un dessin, qui une fois validé par l’indienneur est gravé sur des plaques de cuivre pour les

mouchoirs et sur des rouleaux pour les toiles imprimées.

L’organisation du travail dans l’atelier est particulièrement bien connue à partir de 1855 grâce à une source

d’informations exceptionnelle : les carnets d’atelier. Ces carnets, tenus quotidiennement par Narcisse-

Alexandre (fils d’Alexandre Buquet) de 1855 à 1885, donne l’emploi du temps de chaque employé, le nom des

mouchoirs commandés, les sommes réglées par les indienneurs pour les gravures.

Les motifs des mouchoirs illustrés sont très variés : militaire, humoristique, moraliste, ou historique. Leur point

commun est de révéler les mentalités de l’époque. Le choix du mouchoir porté autour du cou par les hommes

donne à voir ses opinions politiques ou son attachement à un régime. Le mouchoir a une vocation décorative

mais également éducative. Comme les images d’Epinal, il peut être épinglé au mur et alors dévoiler toutes les

subtilités du dessin et tout le sens des textes qui l’accompagne.

Ce dossier s’arrête plus particulièrement sur une série de ces mouchoirs illustrés, ceux consacrés aux

événements historiques. Evénements d’actualité pour la plupart, puisque les mouchoirs sont publiés quelques

mois après l’événement, ces mouchoirs donnent une vision de l’histoire du XIXe siècle de 1840 à 1890. Flaubert

lui-même dans les brouillons de son manuscrit de Madame Bovary fait mention du port de ces mouchoirs

historiés. Dans un passage parlant de Félicité, la servante de madame Bovary, il écrit : "Elle entra dans la

chambre en poussant des exclamations de joie. Elle portait aux épaules un beau foulard en cotonnade dont

monsieur Lheureux tout à l’heure venait de lui faire cadeau. Cette œuvre d’un génie rouennais et qui était sur

fond rouge, bariolée de foudre noire et avec personnages eut pendant (…) jours un immense succès grâce à sa

portée politique. On y voyait au milieu agréablement représentés Monsieur Guizot en habit noir avec Pritchard

et la reine Pomaré, toute nue, qui autour d’une table buvaient un verre de bière ». Ce passage fait son doute

allusion au mouchoir de cou gravé par l’atelier Buquet et imprimé chez Bataille en 1847 et mettant en scène le

protectorat établi par la France sur Tahiti en 1843.

Photo 1 : Mouchoir illustré « La rencontre de Pritchard et de

la reine Pomaré » imprimé chez Bataille en 1847. Coll. MTAN

2001.1.02.

Ce dossier a été réalisé par Mylène Doré, attachée de

conservation au musée des Traditions et Arts Normands grâce

aux recherches menées par Jean-Luc Lesaffre, chercheur et

collectionneur.

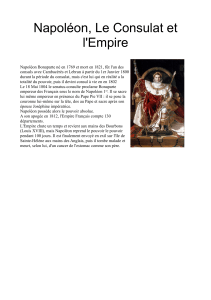

1/ La légende Napoléonienne La « légende dorée » de Napoléon commence dès le début de l’Empire.

Revivifié à sa mort, le mythe célébré par les artistes atteint son apogée sous la

Restauration. Le point culminant de cette glorification de l’Empereur se situe en

1840 avec le retour de ses cendres. C’est le Prince de Joinville, fils du roi Louis-

Philippe qui mène l’expédition sur la « Belle-Poule ». Cet événement donna lieu

à une série de mouchoirs illustrés, imprimés chez Pierre Bataille vers 1840, sur

le thème de Napoléon 1er. Ces mouchoirs inspirés de tableaux ou de gravures

de l’époque glorifient l’Empereur, allant jusqu’à suggérer sa renaissance à

l’image du mouchoir « Napoléon sortant du tombeau ».

Photo 2 : Dessin préparatoire pour le mouchoir illustré « Napoléon

sortant du tombeau » MTAN 2004.7.5.15

- Napoléon et ses neveux

Photo 3 : Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet,

imprimée à la plaque de cuivre en 1840 chez Bataille à

Déville-les-Rouen. MTAN 2001.1.61

Au centre du mouchoir, Napoléon 1er dans un halo de lumière

s’adresse à ses neveux représentés dans quatre médaillons

légendés.

- Napoléon Louis Bonaparte, représentant du peuple, Seine

- Lucien Murat, représentant du peuple, Lot

- Napoléon Bonaparte, représentant du peuple, Corse

- Pierre Napoléon Bonaparte, représentant du peuple, Corse

Sous le médaillon central, une inscription :

« Du haut des cieux, je vous montre la France !

Et vous crois mes neveux ma plus chère espérance à la

République en digne citoyens.

Donnez lui votre vie et soyez ses soutiens.

Que pour les combats vos âmes soient rebelles.

Les palmes de la paix sont des palmes plus belles.

Aimez votre Patrie, mère au sublime cœur

Où les peuples un jour puiseront leur bonheur ».

Napoléon est présenté comme un guide pour ses neveux.

- Napoléon à Saint-Hélène

Photo 4 : Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet (« Buquet

sculp. »), imprimé à la plaque de cuivre en 1840, chez Bataille à

Déville-les-Rouen. MTAN 2001.1.174

Napoléon une main dans le dos, l’autre dans le gilet attend sur un

rocher à Saint Hélène, lieu de son exil. Au dessus de lui, un halo de

lumière perce les nuages. En arrière plan, on distingue un navire,

probablement « la Belle-Poule » commandée par le prince de Joinville

pour ramener les cendres de l’Empereur sur le continent. En mai

1840, le roi Louis-Philippe obtient de l’Angleterre la restitution des

cendres et confie à son 4ème fils, le Prince de Joinville, le soin de

conduire cette mission à bord du navire « la Belle Poule ».

- L’Empereur Napoléon (avant, pendant, après)

Ce mouchoir très riche dans sa composition et dans la qualité de sa gravure relate la vie de l’Empereur sur trois

registres. De gauche à droite, les temps forts du règne de Napoléon sont évoqués, l’ensemble de la

composition est surmonté d’un l’aigle. La première colonne représente les débuts de l’Empereur : jeune

officier sur un champ de bataille (en haut), visitant les pestiférés de

Jaffa (inspiré de l’œuvre de Gros), en dessous un texte narre sa

jeunesse et ses premiers exploits militaires.

Au centre, c’est le règne de l’Empereur qui est illustré : debout avec

ses attributs impériaux (en haut), pendant le sacre (inspiré du

tableau de David), en dessous un texte explicatif narre les grandes

réalisations de l’Empereur

A droite, c’est l’exil qui est représenté : Napoléon à Sainte-Hélène

(en haut), Napoléon lors des fêtes du 15 août sur l’île et un texte

narratif en dessous.

Sous cette composition, des objets évoquent les principales

réalisations et conquêtes de l’Empereur : code napoléonien, momie

égyptienne…

De chaque coté du mouchoir deux colonnes sur lesquelles le nom

des grandes victoires militaires de l’Empereur sont inscrites.

Photo 5 : Mouchoir illustré gravé par Houiste, imprimé à la plaque de cuivre vers 1840. MTAN 2001.1.83

- Le tombeau de Napoléon

Photo 6 : Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet (« Buquet del. et sc. ») et imprimé chez Lamy-

Godard (« F. de Lamy-Godard à Rouen ») à Darnétal en 1853, MTAN 2001.1.82

Photo 7 : Dessin préparatoire réalisé par l’atelier Buquet. MTAN 2004.7.5.41

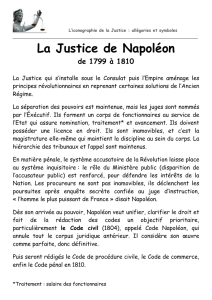

Ce mouchoir représente le tombeau de Napoléon Ier aux Invalides. Sous la scène, un texte explicatif : « Les

cendres de ce grand homme rapportées en France sur la frégate "La Belle -Poule" commandée par le Prince de

JOINVILLE, arrivèrent le 15 décembre 1840 après avoir remonté la Seine au milieu des témoignages

d'allégresse de toutes les populations riveraines heureuses de saluer les restes de celui qui fit la France si

grande. On a fait de magnifiques funérailles pour transporter le corps de NAPOLEON 1ier. Dans l'église des

Invalides. Les grands dignitaires de l’Etat, l'Armé le peuple, tout le monde enfin s’empressa d'accompagner les

restes si chers ».

Deux pilastres encadrent la scène. Dessus, figurent des inscriptions rappelant les temps forts du règne de

l’Empereur : Honneur, Conseil d’Etat, code napoléonien, cour des comptes, patrie, travaux publics,

enseignement public.

2/ La Révolution de 1848

Le 23, 24, 25 février 1848, le peuple parisien se soulèvent sous l’impulsion des libéraux et des républicains,

contraignant le roi Louis-Philippe à abdiquer. Les révolutionnaires imposent un gouvernement provisoire

mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet et instaurant un nouveau régime : la Seconde République le 25 février

1848. Les mouchoirs de cou de l’atelier Buquet illustrent les moments forts et les personnages clés de ces trois

jours d’insurrection. Pour réaliser ces mouchoirs d’actualité, puisqu’ils sont publiés pendant l’année de

l’événement, Buquet s’inspire des lithographies de l’époque.

- Le trône brûlé

La scène représente un moment clé des trois journées d’émeute de février 1848. Au centre sur la place de la

Bastille, le trône royal est brulé par les émeutiers. Sous la scène on peut lire : « Le trône de France où tant de

rois se sont assis est brûlé par le peuple au pied de la colonne de juillet ». Au pied du trône des parchemins

sont également incendiés, ils symbolisent les griefs du peuple contre le pouvoir en place « abandon de la

Pologne », « indemnité Pritchard », « corruption électorale » « massacre de la rue Transnonain ».

Le 24 février, après deux journées d’émeute, les révolutionnaires s’emparent de l’hôtel de ville, du palais royal

et des Tuileries où ils prennent le trône royal, symbole du pouvoir en place.

Ce mouchoir s’inspire d’une lithographie retrouvée dans le fonds d’archives de l’atelier Buquet.

Photo 8. Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet (« Buquet del. et sc. » et imprimée chez Lamy-

Godard (« Fque de Pre Bataille à Rouen » en 1848, MTAN 80.10.17

Photo 9 : Lithographie de Lordereau « le trône brulé ». MTAN 2004.7.6.56

-

-

-

-

-

- Lamartine haranguant le peuple

Cet épreuve d’atelier représente Lamartine débout devant une assemblée

proclamant un discours pour défendre le drapeau tricolore. Le drapeau

qu’il tient porte l’inscription « République française ». Sous la scène on

peut lire « Citoyens vous demandez le drapeau rouge, je vais vous dire

pourquoi je le repousse de toute la force de mon patriotisme. C'est que

notre drapeau tricolore a fait le tour du monde à la tête de nos armées

avec nos libertés et nos gloires et que le drapeau rouge n'a fait que le tour

du champ de Mars trainé dans des

flots de sang !... »

Photo 10. Epreuve d’atelier, gravée par l’atelier Buquet (« Buquet,

sc.») et imprimée chez Pierre Bataille (« Fabque de P. Bataille à

Rouen») en 1848, MTAN 2001.1.48

Photo 11 : Dessin préparatoire réalisé par l’atelier Buquet MTAN

2004.7.5.33

- La montagne

Trente députés élus le 23 avril 1848 à l’Assemblée Constituante, siègent dans les tribunes de l’Assemblée.

C’est la partie gauche de l’Assemblée regroupant la gauche socialiste, dénommée les montagnards qui est

représentée ici. Chaque député porte un numéro qui renvoie à son nom et aux départements où il a été élu.

Photo 12. Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet

(« Gravé par Buquet ») et imprimé chez Pierre Bataille en

1848, MTAN 2001.1.166

- Le général Cavaignac

Au centre du mouchoir, dans un médaillon de forme octogonale, le général Cavaignac est représenté à cheval

entouré par la Garde Nationale. Le général Cavaignac élu député pour la Seine et le Lot aux élections d’avril

1848, se voit confier à la suite des journées d’insurrection le pouvoir exécutif.

Tout autour du mouchoir de petites scènes légendées relatent les événements marquant des journées

d’émeute de juin 1848 :

- Révolte des Ateliers Nationaux le 22 juin 1848

- Le Garde Nationale

- Leclerc voyant son fils qui combattait à ses cotés, frappé mortellement l’enlève et va chercher son second

fils pour le remplacer.

- Charge de cavalerie contre les insurgés.

- Le Général de Brea et son aide de camp allant porter des paroles de conciliation aux insurgés sont

lâchement assassinés.

- Le Jeune Martin garde mobile s’élance sous une pluie de balles et enlève un drapeau aux insurgés.

- Transport de blessés aux ambulances.

- L’archevêque de Paris blessé mortellement sur la barricade Saint Antoine

-

Photo 13. Mouchoir illustré, gravé par l’atelier Buquet et

imprimé chez Pierre Bataille en 1848, MTAN 2001.1.178

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%