Quel rôle respectif peut-on attribuer à la consommation et à l

Quel rôle respectif peut-on attribuer à la consommation et

à l’investissement dans la croissance et les fluctuations aux

XIX et XX° siècle dans les pays occidentaux ?

Source : Catherine Feuillet (Melchior)

Même si il a existé des périodes de croissance c'est-à-dire d’augmentation des richesses avant

le XIX° siècle on peut considérer que c’est à partir de cette période que les économies et

sociétés occidentales se sont vraiment engagées dans des processus de croissance. Mais ces

processus n’ont pas été réguliers. Ils se sont accompagnés de fluctuations qui ont ponctué à

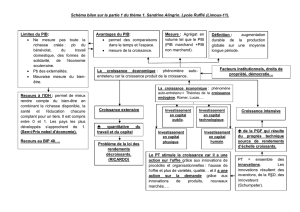

intervalles plus ou moins irréguliers le déroulement de la croissance. La croissance que l’on

peut définir comme l’augmentation durable du PIB a fait l’objet d’analyses de plus en plus

importantes au cours du temps et on a cherché à savoir comment elle était générée, comment

on pouvait augmenter le taux de croissance mais aussi pourquoi à certains moments il pouvait

y avoir un ralentissement de la croissance, ou même une diminution du PIB sur des périodes

plus ou moins longues, ce qu’on a appelé récession ou dépression selon la durée des

mouvements.

Le développement de la comptabilité nationale à partir des années 1950 a permis des

approches statistiques qui sont venues étoffer les approches théoriques : quels enseignements

peut-on tirer des chiffres et des équations comptables ? Comment expliquer la croissance du

PIB ?

Le PIB c'est-à-dire le produit intérieur brut représente les ressources qui sont à la disposition

des consommateurs et des entreprises. L’augmentation du PIB désigne donc une

augmentation des ressources disponibles. Ces ressources sont destinées à être utilisées : c’est

ce qu’illustre le tableau « Entrées –sorties » de la comptabilité nationale. Comment les

ressources sont elles utilisées ? On peut rappeler les grandes lignes de ce tableau :

PIB + Importations=Consommation intermédiaire+ consommation

finale+FBCF+Exportations+Variations de Stock.

Il apparait aussitôt que la consommation (finale) et l’investissement (FBCF) sont des

utilisations des ressources crées, c'est-à-dire du PIB.IL en résulte que on peut se poser la

question suivante : Si l’on regarde ce qui s’est passé depuis le XIX° siècle et les débuts de

l’industrialisation, qu’est ce qui peut bien expliquer la croissance : la consommation ou

l’investissement ou les deux ?Et si l’on veut augmenter le taux de croissance, sur quoi faut-il

compter : la consommation ou l’investissement ?

Si cette question apparait être d’une brulante actualité (politiques d’offre contre politiques de

la demande) il n’en demeure pas moins qu’elle semble avoir été au cœur des préoccupations

des individus qu’ils fussent consommateurs, entrepreneurs, théoriciens, ou même décideurs

politiques depuis longtemps.

Consommation et Investissement sont les deux sources de la croissance, il ne faut donc pas

choisir : les périodes de forte croissance ont été des périodes au cours desquelles il y avait une

augmentation des quantités consommées et de l’investissement tandis que les périodes de

récession et e dépression ont été marquées par la faiblesse de ces deux agrégats. Et

aujourd’hui alors que dans les économies anciennement développées on déplore la faiblesse

du taux de croissance, il semble a priori qu’il faille agir en direction à la fois de la

consommation et de l’investissement.

Et en amont de ces préoccupations la question centrale est donc celle de la politique à mener

pour maintenir ou rétablir un taux de croissance considéré comme optimal au regard des

caractéristiques des pays c’est à dire au regard de l’histoire mais aussi des normes en terme

notamment de qualité de vie et des normes environnementales.

Nous montrerons donc que la consommation et l’investissement entretiennent de manière

complémentaire la croissance. Et que c’est aussi parce que la consommation et

l’investissement nourrissent tous deux la croissance qu’il ne faut pas négliger l’un des deux au

risque de voir l’économie basculer dans la crise. Enfin à la lumière des difficultés

économiques actuelles nous montrerons que la relation entre consommation et investissement

pour assurer la croissance est sans doute de plus en plus complexe ce qui pose la question de

la bonne politique économique à mette en place pour assurer la croissance.

1) La consommation et l’investissement sont au cœur des processus de croissance depuis

la période appelée traditionnellement le décollage. Cette affirmation peut être étayée à

partir de différents angles d’attaque : tout d’abord on peut observer la complémentarité

entre ces deux grandeurs quand on s’intéresse à la croissance dans l’histoire des

économies depuis le XIX siècle, on peut en expliquer les mécanismes et on peut se référer

aux travaux des auteurs.

A - Si chaque période est évidemment marquée par des spécificités qui sont liées à un

contexte politique, institutionnel, démographique et social, il n’en demeure pas moins que

l’on peut lier de manière générale consommation et investissement pour expliquer la

croissance depuis le XIX°siècle et sans doute de manière plus marquée depuis le XX° siècle

On peut l’illustrer par exemple à partir de plusieurs exemples : la croissance industrielle au

XIX° siècle, l’émergence du fordisme dans les années 1920 puis son développement pendant

les 30 Glorieuses.

AU XIXème siècle, l’expansion se réalise autour d’une ou deux industries motrices qui

exercent des effets d’entrainement sur l’ensemble de l’économie. Le développement des

chemins de fer, des industries sidérurgiques et mécaniques met bien en évidence les

interdépendances entre la consommation et l’investissement : par exemple les investissements

dans le chemin de fer ne sont possibles que parce qu’ il y a une demande de transport et cela

depuis la première liaison entre Liverpool et Manchester en 1830(Rosier, les théories des

crises économiques)Cela entraine une conjoncture favorable à la fois aux profits et aux

salaires qui nourrit des anticipations positives qui permettent d’installer le système dans une

croissance durable. Plus tard Le fordisme est mis en place aux Etats Unis et consiste en cette

stratégie qui cherche à associer le consommateur à la croissance en lui permettant d’acheter

donc de consommer les produits que son travail réalisé sur des machines et plus

particulièrement son travail à la chaine dans l’industrie automobile a contribué à créer. Ford a

bien compris que la seule façon d’assurer des débouchés aux firmes est de distribuer aux

salariés un salaire conséquent. Mais en même temps, comme les salaires sont un coût, il faut

augmenter la productivité donc investir, innover et standardiser ce qui est déjà au cœur des

stratégies tayloriennes depuis le début du XX° siècle.

On retrouve cela à une échelle bien plus grande pendant les 30 Glorieuses et c’est l’ensemble

du système qui est alors concerné par cette complémentarité. Tant les éléments sont liés tant il

est difficile de trouver un élément moteur de la croissance. C’est une période où il y a des

gisements de productivité colossaux notamment en France et qui n’attendent qu’une allumette

pour embraser tout le système : Les gains de productivité permettent une augmentation du

gâteau à partager et même si il demeure des inégalités, tout le monde, certes à son rythme, en

profite. Ce sont les dividendes du progrès dont parle P.Massé. Ces gains sont liés en amont à

des investissements qui ont à ce moment une double nature : à la fois de capacité et de

productivité ; ils permettent une production plus importante et plus rapide et le prix relatif des

biens produits diminue par rapport au salaire. Ces investissements n’ont de sens que parce

qu’il y a une augmentation de la demande finale mais celle-ci se manifeste parce que il y a

une augmentation du pouvoir d’achat des « travailleurs-consommateurs », ce qui met en

évidence une sorte de cercle vertueux, « Offre/Demande » et qui est illustrée concrètement par

l’augmentation des taux d’équipement des ménages en machineries domestiques diverses.

B - Mais la croissance prend sa source au sein des entreprises. Comment peut-on mettre en

évidence la complémentarité entre la consommation et l’investissement au sein de la firme ?

Le modèle standard de la microéconomie enseigne que la combinaison entre les facteurs

travail et capital aboutit à un produit qui est écoulé sur le marché de concurrence parfaite. La

croissance de la firme est obtenue par une augmentation des quantités de facteurs utilisés

et/ou par des gains de productivité. L’augmentation des quantités de capital (qui se traduit

concrètement par une augmentation de la quantité d’équipement dans l’entreprise) participe à

l’augmentation de la taille de la firme et est le résultat de l’investissement par définition.

Associée à une quantité de travail croissante elle aussi à un rythme proportionnel ou non à

l’augmentation de la quantité de capital, cette situation permet à la firme d’avancer sur le

sentier d’expansion. On voit bien le rapport entre l’investissement réalisé dans l’entreprise et

l’augmentation de sa taille, donc sa croissance. D’ailleurs l’expression même d’ «

investissement de capacité » désigne cette qualité qu’a l’investissement de permettre la hausse

des « capacités » c'est-à-dire la croissance. Mais le rôle de la consommation est plus complexe

dans ce modèle. L’idée est que l’entreprise qui met des produits sur le marché n’a aucune

contrainte de débouché suivant en cela la loi des débouchés de J.B.Say. Elle peut donc

augmenter les quantités produites sans risque à condition qu’elle suive les règles de la

concurrence parfaite mais ceci est mécanique puisque le fait de déroger aux principes de la

concurrence (contrainte de prix, contrainte de rémunération des facteurs de production…)

l’exclut immédiatement du marché. Donc l’augmentation des quantités produites grâce à

l’investissement trouve des débouchés automatiquement : l’offre (c’est à dire la production

mais aussi l’investissement) crée sa propre demande c'est-à-dire que l’investissement crée la

consommation. Et en agrégeant les données microéconomiques, on retrouve ce qui a été vu

plus haut : la consommation et l’investissement sont bien complémentaires dans l’explication

de la croissance, mais c’est une sorte de complémentarité automatique !

Ces mécanismes sont donc par trop simplificateurs et on peut réfléchir à la façon dont les

firmes ont cherché à assurer leurs débouchés dans un cadre qui est plus proche de la réalité et

qui est celui de la concurrence imparfaite. Dès les années 1930, Chamberlain analyse les

processus de différenciation des produits mis en place par les firmes pour s’assurer un pouvoir

de marché. Ces stratégies de différenciation sont au cœur du fonctionnement des entreprises

pendant les 30 Glorieuses. En même temps que les produits sont standardisés les firmes

s’attachent leurs clients en réfléchissant au petit point de détail qui fera la différence par

rapport au concurrent…et elles investissent en fonction de cela, on assiste bien à un

formidable cheminement qui va de l’investissement à la consommation et qui retourne à

l’investissement et ainsi de suite…

C- L’ analyse économique fournit un certain nombre de paradigmes qui permettent de bien

comprendre la complémentarité de la consommation et de l’investissement dans l’analyse

historique et théorique de la croissance. La complémentarité de la consommation et de

l’investissement c’est d’abord l’illustration de ce que l’économie fonctionne comme un

circuit, premier paradigme. Quesnay est le premier auteur à le mettre en évidence. Chaque

classe de la société participe à l’harmonie de l’ensemble. Toutes les classes sont liées au sein

d’un circuit qui va de la production à la distribution de la valeur. Par extension on peut

considérer que consommation et investissement sont deux pôles de ce circuit.

Mais c’est surtout Keynes qui met en évidence les liens forts entre consommation et

investissement parce que justement il est marqué par ce qu’il observe dans les années1030 :

l’équilibre entre la consommation et l’investissement est rompu, ce que n’ont pas vu les

investisseurs qui ont trop cru en la loi des débouchés : ceux-ci ne sont pas assurés

automatiquement, il faut intervenir dans l’économie pour assurer aux entreprises des

débouchés : comment ? C’est alors qu’il faut faire entrer en scène le mécanisme du

multiplicateur. La décision d’injecter de la monnaie dans l’économie pour déclencher des

opérations d’investissement ce qu’on voit par exemple au moment des grands travaux aux

Etats-Unis dans les années 1930 permet de comprendre cette complémentarité entre la

consommation et l’investissement. Ces grands travaux se traduisent par des commandes

publiques notamment à des fournisseurs qui voient ainsi leur activité se développer, ce qui a

entre autres conséquences positives une augmentation de l’emploi et /ou de la rémunération

du travail ce qui se traduit, pour un taux d’épargne donné par une augmentation de la

consommation. On peut bien se représenter cela de manière statique mais aussi dynamique :

c'est-à-dire à un moment donné on comprend bien la relation mais il faut aussi l’envisager en

pensant au mouvement dans l’économie, c'est-à-dire que c’est bien le supplément

d’investissement qui doit être conforté par un supplément de demande, mais aussi, un

supplément de consommation qui va susciter une hausse de l’investissement ce qui est le cœur

de la thèse d’ Aftalion : l’investissement est expliqué par la croissance de la demande et

l’augmentation de l’ investissement est expliqué par la dérivée seconde de la demande c’est à

dire par son accélération. Ainsi les investissements croissants dans les années 1960 ne l’ont ils

été que parce que les anticipations relatives à l’augmentation ce la demande étaient tout à fait

positives.

Transition :

Il y a donc une relation forte entre consommation et investissement, qui sont deux agrégats

qui permettent de nourrir la croissance. On peut l’observer et on peut l’analyser comme nous

venons de le voir. Si l’on revient sur la question de la différence entre approche statique et

approche dynamique, il apparait alors un nouvel éclairage : C’est sans doute le déséquilibre

entre la consommation et l’investissement qui explique au moins en partie les crises et les

fluctuations qui se sont succédé depuis le XIX° siècle.

2) On peut observer ce qui s’est passé au cours des crises et des récessions et dépressions

qui ont traversé les pays depuis le XIX° siècle et profiter des travaux des auteurs pour

en dégager des analyses sur les rapports de la consommation et de l’investissement en

période de difficultés économiques.

A- Tout d’abord il faut remarquer que un certain nombre de crises au cours du XIX° siècle

demeurent des crises d’ancien régime c'est-à-dire des crises qui sont d’abord expliquées par

des phénomènes climatiques qui viennent désorganiser la production agricole à un moment où

celle-ci représente une grande partie de la production de richesses. Cela se traduit par des

disettes liées à la faiblesse de l’offre agricole : dans ce cas la volonté d’établir un lien entre

consommation et investissement dans l’explication des crises et du marasme économique n’a

qu’un intérêt limité.

Mais le développement des productions industrielles va mettre en évidence cette question du

rapport entre consommation et investissement. Par exemple, B.Rosier montre bien dans « les

théories des crises économiques » comment se produit le déséquilibre qui va faire basculer

l’économie dans la crise puis la dépression. La poursuite des investissements et

l’augmentation des productions créent les conditions de la rupture quand la demande ne suit

plus. Les anticipations de profit deviennent pessimistes, et si l’expansion s’est réalisée autour

de quelques industries motrices qui ont eu des effets d’entrainement sur l’ensemble de

l’économie, de la même façon le déséquilibre parti d’une activité particulière ( chemins de fer,

sidérurgie, mécanique) va se diffuser à l’ensemble de l’économie et puisque le système est un

circuit, on assiste à des réactions en chaine : à la fois dans la sphère économique mais aussi

sociale : chute des prix, chute des profits, chute des salaires, faillites, chômage, misère

ouvrière. Et c’est ainsi qu’entre 1816 et 1914 on ne compte pas moins de 12 crises

économiques ! Et on voit bien l’aspect dynamique de ces situations : c’est la simple variation

d’une grandeur jouant un rôle important dans l’économie qui produit des réactions en chaine.

On ne peut laisser de coté la question de la crise de 1929 qui nous semble être un bon exemple

de l’articulation entre la consommation et l’investissement. La crise de 1929 s’inscrit bien

dans le schéma des crises classiques et des fluctuations se manifestant 8 ans après la crise de

reconversion de 1921.Elle fait suite à une période d’expansion économique depuis 1922 elle-

même liée aux applications de la seconde révolution industrielle, applications industrielles de

l’électricité, du moteur à explosion et de la chimie ; les innovations notamment dans le

domaine de l’organisation du travail permettent d’augmenter la productivité apparente du

travail : « les conditions de la production de masse sont dès lors réunies »(B.Rosier).Mais la

répartition des revenus est inégale et si le salaire est un coût il est aussi un revenu et le support

de la consommation. Et le fait de maintenir les salaires à un niveau faible empêche la

consommation de jouer son rôle : être le débouché de productions croissantes. On voit

immédiatement le déséquilibre qui va résulter de cela et qui montre une fois encore

l’importance des ces deux piliers de l’activité : la consommation et l’investissement.

B- Les travaux théoriques permettent d’affiner les analyses des rapports de la consommation

et de l’investissement dans les mécanismes de fluctuations. Quels sont donc les auteurs qui

nous permettent d’avancer dans la compréhension ? Nous pouvons évoquer les analyses

classiques par exemple en France celle de J.Rueff qui considère que toute crise est

conjoncturelle et que le moyen d’en sortir est de libérer le marché de toute entrave. Il ne s’agit

donc pas d’un problème de déséquilibre entre la consommation et l’investissement mais d’un

« défaut » systémique de l’organisation : on ne respecte pas les règles de la concurrence

parfaite : nous laissons de coté ce type d’analyse qui s’appuie sur une représentation

extrêmement éloignée de la réalité et qui repose aussi sur le rejet de l’intervention de l’Etat.

Par contre la référence à Galbraith nous semble tout à fait importante. Galbraith insiste bien

sur l’écart qui s’est creusé entre l’augmentation de la productivité du travail et la quasi

stagnation des salaires et des prix au moment de la crise de 1929. Ceci se traduit par de

grandes inégalités de revenus : les détenteurs de profits bénéficient de l’augmentation des

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%