Cancers gynécologiques DOSSIER THÉMATIQUE Gynecological cancers

100

80

Survie sans progression (%)

Mois depuis la randomisation

60

40

20

0

0 12

* Borne de la valeur de p = 0,0116Bév. : bévacizumab ; PC : paclitaxel + carboplatine.

24 36

PC

PC + bév. PC + bév. ➙ bév.

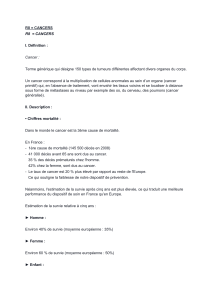

Figure 1. Courbes de survie sans progression de l’essai GOG-0218 (d’après Burger RA

et al., abstr. LBA1).

PC

(n = 625) PC + Bév.

(n = 625)

PC + Bév. ➝

Bév.

(n = 623)

Événéments, n (%) 423 (67,7) 418 (66,9) 360 (57,8)

SSP médiane (mois) 10,3 11,2 14,1

HR stratifié

(IC95)0,908

(0,76-1,04) 0,717

(0,63-0,82)

p, test unilatéral 0,080* < 0,0001*

100

75

Survie sans progression (%)

Mois

50

25

00 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Contrôle

17,3 19,0

Expérimental

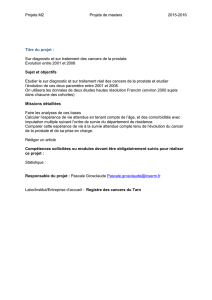

Figure 2. Courbes de survie sans progression de l’essai ICON7 (d’après Perren T et al.,

abstr. LBA4).

Bras

contrôle Bras

expérimental

Événements, n (%) 392 (51) 367 (48)

SSP médiane (mois) 17,3 19,0

p0,0041

HR (IC95)0,81 (0,70-0,94)

20 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011

DOSSIER THÉMATIQUE

Rétrospective 2010

Cancers gynécologiques

Gynecological cancers

P. Cottu*

* Département d’oncologie médicale, Institut Curie, Paris ; FEDEGYN, Groupe gynécologie de la Fédération

nationale des centres de lutte contre le cancer.

N

ous revoyons ici les principaux essais

concernant les cancers gynécologiques

publiés ou présentés en 2010.

Ovaire

Les nouveautés 2010 relatives aux carcinomes

ovariens peuvent se classer en 3 catégories : l’apport

potentiel du bévacizumab à la phase précoce,

l’expansion du concept de BRCAness et la réflexion

sur les stratégies chirurgicales.

Deux études randomisées multicentriques testant

l’apport du bévacizumab en première ligne dans

les cancers de l’ovaire ont été rapportées : l’étude

GOG-0218 lors du congrès de l’ASCO 2010

(Burger RA et al., abstr. LBA1) et l’étude ICON7 lors

du congrès de l’ESMO 2010 (Perren T et al., abstr.

LBA4). Le principe général de ces 2 études était

similaire : randomiser l’ajout du bévacizumab au

schéma conventionnel paclitaxel-carboplatine,

pour une durée de 12 à 22 cycles, à l’issue de la

chirurgie. L’étude GOG-0218 comportait de plus

un bras sans entretien par bévacizumab et un bras

placebo. Malgré ces différences de schéma et de

populations étudiées, plus gravement atteintes dans

l’étude GOG-0218, le message est très superposable :

l’adjonction du bévacizumab améliore significati-

vement la survie sans progression (SSP), mais de

manière non durable. Dans l’étude GOG-0218, la

SSP passe de 10,3 à 14,1 mois, avec un hazard-ratio

(HR) de 0,71 (IC

95

: 0,63-0,82 ; p < 0,0001) ; dans

l’étude ICON7, la SSP passe de 17,3 à 19,0 mois,

avec un HR de 0,81 (IC95 : 0,70-0,94 ; p = 0,0041)

[figures 1 et 2]. Le bénéfice en survie globale (SG) est

actuellement nul, avec des courbes superposées pour

les 2 études. Rappelons toutefois que la SG n’était

pas un objectif principal et que ce résultat est aussi

biaisé tant par les traitements après la rechute que

par les reculs, encore assez courts. Chaque lecteur

jugera de la pertinence clinique de ces résultats

et les mettra en balance avec les effets indési-

rables occasionnés par le bévacizumab, qui ont été

rapportés lors de la présentation de l’étude ICON7 :

épisodes de saignement (39 %), hypertension (26 %,

dont 18 % de cas de grade ≥ 2), épisodes veineux

100

80

Survie globale (%)

Années

Patients à risque (n)Événements (n)

60

40

20

00 2 4 6 8

336

334

Chirurgie première

Chimiothérapie néo-adjuvante

253

245

Chirurgie première

Chimiothérapie néo-adjuvante

189

195

62

46

14

13

2

2

10

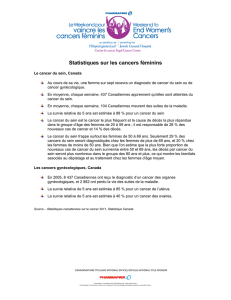

Figure 3. Courbes de survie globale de l’essai EORTC de chimiothérapie néo-adjuvante (6).

La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011 | 21

Points forts

»

Le bévacizumab prolonge la survie sans progression en première ligne thérapeutique des cancers

tubo-ovariens.

»Le concept de

BRCAness

commence à trouver une définition clinique et moléculaire.

»La vaccination anti-HPV continue à prouver son efficacité sur toutes les formes de lésions cervicales.

»

La curiethérapie vaginale est le traitement adjuvant de référence des cancers endométriaux à risque

haut ou intermédiaire.

Mots-clés

Bévacizumab

BRCAness

Vaccin contre

le papillomavirus

humain

Curiethérapie

vaginale

Highlights

»

Bevacizumab in first line

treatment of ovarian and

fallopian tube cancers prolongs

progression-free survival.

»

BRCAness is about to be

clinically and molecularly

defined.

»

Anti-HPV vaccines have

proven their efficacy against all

forms of HPV-induced cervical

lesions.

»

Vaginal brachytherapy is the

gold standard adjuvant therapy

for intermediate/high risk endo-

metrial cancer.

Keywords

Bevacizumab

BRCAness

HPV vaccine

Vaginal brachytherapy

thromboemboliques (6,7 versus 4,1 % dans le bras

sans bévacizumab). La discussion sur le position-

nement précoce du bévacizumab dans les carcinomes

ovariens à tous les stades est ouverte !

Les traitements médicaux des cancers de l’ovaire

ont exploré 2 autres voies. Les triplets de chimio-

thérapie sont probablement définitivement enterrés

par l’essai intergroupe comparant paclitaxel-

carboplatine à la même combinaison associée à la

gemcitabine (800 mg/m² à J1 et J8), chez plus de

1 700 patientes (1). Les résultats sont sans appel :

SSP supérieure dans le bras paclitaxel- carboplatine

(HR = 1,18 ; p = 0,0044), sans différence en SG, et

net excès de toxicité générale et hématologique

dans le bras gemcitabine. À l’opposé, le concept de

BRCAness se développe. La définition clinique est

en voie d’unification (tableau I) [2], se traduisant

par une histoire naturelle probablement différente

pour les carcinomes tubo-ovariens BRCA-déficients

avec un excès possible de métastases extrapéri-

tonéales (3). La définition moléculaire correspon-

dante est aussi en cours de définition (tableau I),

probablement sous-tendue par un profil d’expression

spécifique (2). L’application clinique peut se décliner

en 2 niveaux : l’existence d’un déficit constitu-

tionnel de BRCA 1-2 est associée à une haute effi-

cacité des inhibiteurs de PARP (Poly [ADP-Ribose]

Polymerase) [4], et elle est certainement retrouvée

en cas d’inactivation somatique de BRCA 1 et

BRCA 2, ce qui ouvre des perspectives thérapeu-

tiques considérables (5). À l’évidence, la définition

des portraits moléculaires des cancers de l’ovaire

devra conduire à une rationalisation des traitements,

et ce ne sont pas les approches conventionnelles,

ni le ciblage indirect, qui modifieront sensiblement

l’histoire naturelle.

Enfin, le volet chirurgical a également été consi-

dérablement développé au cours de l’année 2010

par 2 publications majeures. L’EORTC (European

Organisation for Research and Treatment of

Cancer) a comparé, au cours d’une étude rando-

misée multicentrique portant sur une population

de 670 patientes atteintes d’un cancer ovarien de

stade IIIc-IV, la chirurgie maximale première à la

chimiothérapie première par carboplatine- paclitaxel

suivie de chirurgie maximale à 3 cycles ou plus,

avec un schéma statistique de non- infériorité (6).

Objectif atteint : il n’a pas été possible dans cette

étude de montrer un bénéfice de la chimiothérapie

première (figure 3) et le facteur pronostique le

plus puissant reste, invariablement, le caractère

optimal de la chirurgie quel que soit le moment où

elle est réalisée. Le HR de décès est de 0,98 (IC

90

:

0,84-1,13 ; p = 0,01 pour la non-infériorité) et le HR

de progression est de 1,01 (IC90 : 0,89-1,15). Il n’y a

pas non plus de différence de morbidité ou de qualité

de vie entre les 2 bras. L’autre aspect important est

celui du curage ganglionnaire dans les formes de

Tableau I. Définition de BRCAness (2).

Définition phénotypique Définition moléculaire

– Sensibilité accrue

aux sels de platine, initiale

et à la rechute

– Intervalles libres longs

– Meilleure survie globale

– Type séreux prédominant

– Défaut de recombinaison

homologue

– Mutation germinale

ou somatique de BRCA 1

ou BRCA 2

– Extinction épigénétique

de BRCA1 ou BRCA 2 (5-31 %)

– Méthylation de FANCF

(environ 20 %), perte de

fonction d’autres gènes de

la recombinaison homologue

– Amplification d’EMSY

– Mutation de p53

– Amplification de c-Myc

– Instabilité génomique

100

A

80

Survie sans progression (%)

Semaines

60

40

20

00 10 20 30 40

Lapatinib

(n = 78) Pazopanib

(n = 74)

Survie sans progression

médiane (semaine)

HR (IC90)

p

17,1

0,013

18,1

0,66 (0,48-0,91)

Lapatinib

(n = 78) Pazopanib

(n = 74)

Survie globale

médiane (semaine)

HR (IC90)

p

39,1

0,045

50,7

0,67 (0,46-0,99)

Lapatinib

Pazopanib

Patients à risque (n)

50 60

78

74

45

46

20

22

8

12

2

6 2 1

70

100

B

80

Survie globale (%)

Semaines

60

40

20

00 10 20 30 40

Lapatinib

Pazopanib

Patients à risque (n)

50 60

78

74

69

69

59

52

37

34

21

23

10

12

5

7

70

1

1

Figure 4. Survie sans progression et survie globale d’une étude de phase II comparant lapatinib et pazopanib chez des femmes atteintes de cancer du

col avancé et prétraitées (10).

22 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011

Cancers gynécologiques

DOSSIER THÉMATIQUE

Rétrospective 2010

petit stade. B. Trimbos et al. ont rapporté les données

actualisées de l’étude ACTION, qui comparait, chez

448 patientes, chimiothérapie à surveillance (7).

Après un suivi médian de 10 ans, la réalisation d’une

stadification chirurgicale optimale avec curage

ganglionnaire est un élément pronostique fort (HR

de décès = 1,89 ; p = 0,05), y compris en cas de

chimiothérapie complémentaire. Conformément

aux SOR (Standards, Options : Recommandations)

actuels (www.fnclcc.fr), le curage ganglionnaire reste

donc un geste clé de la prise en charge des cancers

ovariens de petit stade.

Col utérin

La saga de la vaccination préventive anti-HPV

(papillomavirus humain) se poursuit allègrement.

Les données des études FUTURE I et II, portant sur

plus de 17 000 femmes âgées de 16 à 26 ans, ont

été rapportées (8). Le principe était d’administrer

un vaccin tétravalent HPV 6, 11, 16, 18 à M0, M1 et

M6, et de suivre l’apparition de lésions bénignes et

malignes. Les résultats sont rapportés après un suivi

médian de 42 mois. Le niveau d’efficacité atteint est

impressionnant, avec plus de 95 % de prévention des

différentes lésions cibles (tableau II) et sans toxicité

notable. La vaccination tétravalente protège ainsi de

manière prolongée contre les lésions bénignes et de

bas grade cervicales et vulvo-vaginales.

En parallèle, plusieurs groupes ont poursuivi le

décryptage des anomalies moléculaires liées à

l’insertion génomique du virus HPV. À partir d’une

série de 34 cancers cervicaux pour lesquels les

sites d’insertion ont été mis en évidence, il a pu

être montré que dans 33 % des cas, cette insertion

s’accompagnait d’anomalies structurelles de l’ADN,

telles qu’une amplification, un gain ou une perte de

Tableau II. Résultats des études FUTURE I et II après un suivi médian de 42 mois (8).

Vaccin Placebo Efficacité ( % ajusté)

Néoplasie intra-épithéliale cervicale

(CIN I)

114/8 562 266/8 598 68,8

Néoplasie intra-épithéliale vulvaire

(VIN I)

8/8 689 26/8 702 69,1

Néoplasie intra-épithéliale vaginale

(VaIN I)

4/8 689 24/8 689 83,3

Condylome 63/8 689 305/8 702 79,4

50

A

0

Maximum reduction

from baseline measurement (%)

Patients (%)

– 50

– 100

0 10 20 30 40

Lapatinib (n = 78)

Progression

Stabilité

Réponse partielle

Réponse complète

Inconnu

50 60 70

50

B

0

Maximum reduction

from baseline measurement (%)

Patients (%)

– 50

– 100

0 10 20 30 40

Pazopanib (n = 74)

Progression

Stabilité

Réponse partielle

Réponse complète

Inconnu

50 60 70

Figure 5. Waterfall plot de la réponse au lapatinib et au pazopanib (10).

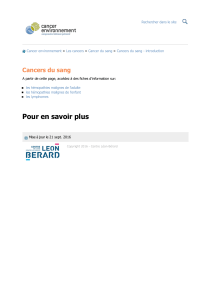

100

80

60

40

20

0

0 1 2 3 4 5

A B

Récurrence vaginale (%)

100

Patients à risque (n) Années 0 1 2 3 4 5

Années

80

60

40

20

0

C

Récurrence locorégionale (%)

100

80

60

40

20

0

Récurrence pelvienne (%)

p = 0,74 p = 0,02

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3 4 5

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3 4 5

0 1 2 34 5

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3 4 5

EBRT

VBT EBRT

VBT

EBRT

VBT

EBRT

VBT

EBRT 214 212 197 133 83 35 214 212 199 136 85 35

VBT 213 204 193 136 78 35 213 203 190 135 79 36

EBRT 214 212 197 134 83 35 214 211 198 135 84 34

VBT 213 202 190 134 78 35 213 205 192 135 79 35

Années

100

80

60

40

20

0

D

Survie globale (%)

0 1 2 34 5

Années

p = 0,17 p = 0,57

Patients à risque (n)

EBRT : radiothérapie externe ; VBT : curiethérapie vaginale.

Figure 6. Résultats de l’étude PORTEC2 (11).

La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011 | 23

DOSSIER THÉMATIQUE

copies et une perte d’hétérozygotie. De même, une

activation de l’origine de la réplication virale des

séquences intégrées a été mise en évidence dans

des modèles cellulaires, faisant ainsi suspecter

des interactions oncogéniques réciproques entre

séquences virales et génome de l’hôte (9).

Les thérapies ciblées, notamment antiangio-

géniques, commencent à se chercher une place dans

le traitement des cancers du col avancé. Une étude

de phase II a comparé le lapatinib, le pazopanib

et leur combinaison chez plus de 200 patientes

atteintes de cancer du col avancé et prétraitées (10).

Le bras combinaison a été rapidement arrêté après

une analyse intermédiaire de futilité montrant

l’absence de bénéfice par rapport au lapatinib. Le

pazopanib se révèle supérieur au lapatinib, aussi

bien en SSP qu’en SG (figure 4). Ce résultat est

associé à un niveau de réponse supérieur (figure 5)

et témoigne de l’intérêt potentiel des agents antian-

giogéniques, plus que du ciblage non rationnel de

l’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), dans

les cancers du col.

Endomètre

En 2010, les principaux résultats dans les cancers de

l’endomètre ont porté sur les aspects locorégionaux.

Les résultats finaux de l’étude PORTEC-2 ont été

rapportés (11). Chez 427 patientes présentant un

cancer de l’endomètre de stade I-IIA avec risque

intermédiaire ou haut risque (plus de 60 ans, Ic,

grade 3, infiltration myométriale supérieure à 50 %),

la curiethérapie vaginale et la radiothérapie externe

ont été comparées. Les résultats (figure 6) sont

nettement en faveur de la curiethérapie vaginale,

avec un contrôle locorégional supérieur, et 4 fois

moins de toxicité digestive (12,6 versus 53,8 %). La

SG à 5 ans est identique dans les 2 bras (82 versus

86 % ; p = 0,66).

24 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 1 - janvier 2011

L’autre question non complètement résolue dans

les cancers de l’endomètre est celle du curage

ganglionnaire locorégional. La position française

est de proposer un curage pelvien et lombo-aortique

systématique pour les formes non endométrioïdes,

de haut grade, avec infiltration myométriale de

plus de 50 %, pour les tumeurs de plus de 2 cm

et pour l’atteinte extra-utérine (12). Deux essais

randomisés ayant inclus 1 945 patientes ont été

revus (13). Aucune différence significative n’a été

mise en évidence, aussi bien en survie sans rechute

qu’en SG. La question reste donc posée et doit l’être

pour chaque patiente.

Conclusion et perspectives

Ce cru gynécologique 2010 se caractérise par

2 grandes tendances. Pour les cancers tubo-ovariens,

l’avenir est à la définition d’un ciblage thérapeutique

rationnel, et la composante chirurgicale de la prise

en charge est arrivée à maturité avec un objectif de

chirurgie maximale, quel que soit le moment de sa

réalisation. Pour les cancers du col et de l’endomètre,

les traitements locorégionaux restent les pierres

angulaires de la prise en charge. On attendra avec

impatience les résultats à long terme des études de

vaccination anti-HPV. ■

1. Du Bois A, Herrstedt J, Hardy-Bessard AC et al. Phase III trial

of carboplatin plus paclitaxel with or without gemcitabine in

first-line treatment of epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol

2010;28(27):4162-9.

2. Konstantinopoulos PA, Spentzos D, Karlan BY et al. Gene

expression profile of BRCAness that correlates with responsi-

veness to chemotherapy and with outcome in patients

with epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2010;28(22):

3555-61.

3. Gourley C, Michie CO, Roxburgh P et al. Increased incidence of

visceral metastases in scottish patients with BRCA1/2-defective

ovarian cancer: an extension of the ovarian BRCAness phenotype.

J Clin Oncol 2010;28(15): 2505-11.

4. Fong PC, Yap TA, Boss DS et al. Poly(ADP)-ribose polymerase

inhibition: frequent durable responses in BRCA carrier ovarian

cancer correlating with platinum-free interval. J Clin Oncol

2010;28:2512-9.

5. Hennessy BT, Timms KM, Carey MS et al. Somatic mutations

in BRCA1 and BRCA2 could expand the number of patients that

benefit from poly (ADP ribose) polymerase inhibitors in ovarian

cancer. J Clin Oncol 2010;28(22):3570-6.

6. Vergote I, Tropé CG, Amant F et al. Neoadjuvant chemotherapy

or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med

2010;363(10):943-53.

Références bibliographiques

Ce compte-rendu a été réalisé sous la seule responsabilité

du coordonnateur, des auteurs et du directeur de la publication

qui sont garants de l’objectivité de cette publication.

Coordonnateur : David Malka, Paris

Site réservé

aux professionnels

de la santé

On-line San

Francisco

avec le soutien

institutionnel de

Recevez en direct

les temps forts

du congrès

20-22 janvier 2011

Version Web + IPhone

Sous l’égide de

Accédez aux comptes rendus des grands

thèmes abordés présentés sous forme de

billets d’humeur, d’interviews et de brèves

en vous connectant sur :

www.edimark.fr/ejournaux/ascogi/2011/

Retrouvez la suite des références

bibliographiques sur notre site internet

www.edimark.fr

6

6

1

/

6

100%