L’ Stratégie d’imagerie diagnostique dans les spondylarthrites SYNTHÈSE

Figure 1. Sacro-iliite radiologique (érosions et condensations

sous-chondrales).

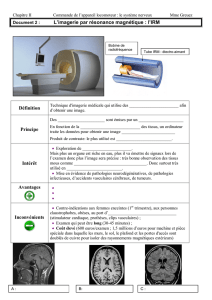

Figure 2. Ossifications intervertébrales : syndesmophytes

T11-T12 (bilatéraux) et T12-L1 (à droite). On note des érosions

des articulations sacro-iliaques.

La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010 | 3

SYNTHÈSE

Stratégie d’imagerie diagnostique

dans les spondylarthrites

P. Claudepierre*, G. Lenczner**

L’

imagerie tient une place prépondérante dans

le diagnostic des spondylarthropathies (SpA)

ou spondylarthrites. Cela vient essentiellement du

fait que, après les données de l’interrogatoire et de

l’examen clinique, il n’existe aucun autre examen

complémentaire pouvant orienter le diagnostic, si

ce n’est la recherche de l’antigène HLA B27 ; or, si

chacun connaît bien l’aide que peut apporter cet

examen dans certaines situations, ses limites en

termes de sensibilité et de spécificité nous sont

également familières.

Notre propos se limitera ici aux formes axiales de

la maladie.

La première étape

Devant un patient ayant des manifestations axiales

compatibles avec une SpA, la première étape dia-

gnostique repose sur des radiographies du rachis,

comprenant au moins la charnière thoraco-lom-

baire, le rachis lombaire de face et de profil et un

bassin de face pour évaluer les sacro-iliaques. Les

premières lésions radiologiques de la maladie sont

souvent localisées au niveau des articulations sacro-

iliaques, et beaucoup plus rarement dans la région

thoracique basse.

Lorsque ces premiers clichés montrent une sacro-

iliite déjà certaine, comprenant au moins des éro-

sions et des condensations sous-chondrales des

2 articulations, le diagnostic de spondylarthrite, et

même de spondylarthrite ankylosante (SA), peut

être posé (figure 1). Aucun autre examen complé-

mentaire à visée diagnostique n’est alors nécessaire.

Il en va de même lorsque, bien plus rarement, des

ossifications intervertébrales typiques sont déjà

visualisées (figure 2).

* Service de rhumatologie ; groupe

hospitalier Chenevier-Mondor, univer-

sité Paris-Est, Créteil.

** Service d’imagerie médicale ;

groupe hospitalier Chenevier-Mondor,

université Paris-Est, Créteil.

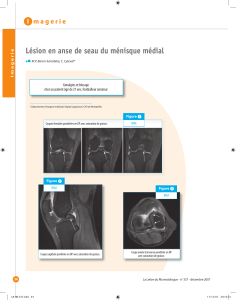

Figure 3. IRM des sacro-iliaques. A : Séquences T1 anatomiques, montrant un hyposignal de l’os

sous-chondral prédominant sur les versants iliaques des articulations en rapport avec l’œdème

osseux et aspect irrégulier de l’interligne articulaire. B : séquences T2 Fat Sat, révélant un œdème

osseux sous-chondral des articulations du versant sacré à droite et du versant iliaque à gauche,

notamment le pied de l’articulation.

A B

4 | La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010

SYNTHÈSE

L’imagerie

de deuxième intention

En l’absence de toute anomalie radiographique axiale

typique de la maladie, la question se pose de savoir

s’il est toujours nécessaire d’aller plus loin dans la

démarche d’imagerie pour affirmer le diagnostic.

Les critères internationaux de spondylarthrite axiale

récemment publiés par le groupe ASAS laissent une

place pour un diagnostic reposant uniquement sur

des données cliniques et/ ou d’anamnèse et/ ou théra-

peutiques et la présence de l’antigène HLA B27. Il

faut cependant noter 3 limites encore à ce stade. La

première est que, avant leur application, ces critères

de diagnostic précoce nécessitent d’être validés sur

de larges populations en soins primaires. La seconde

est que la préoccupation du médecin, à juste titre,

est souvent de ne pas manquer un diagnostic diffé-

rentiel, potentiellement plus urgent ou plus grave

que le diagnostic évoqué. Dans le cas des spondyl-

arthrites, il est évident que certaines rachialgies

inflammatoires peuvent mener à la découverte de

processus tumoraux, voire infectieux torpides, parfois

infraradiologiques, et que, pour cette raison, une

exploration par IRM du rachis s’impose au moindre

doute. La troisième vient des choix thérapeutiques à

faire. Lorsque nous en sommes à un stade tout à fait

initial de la prise en charge du patient, la “sanction

thérapeutique” en cas de confirmation diagnostique

de spondylarthrite sera l’instauration d’AINS. Il est

évident que le rhumatologue qui n’a aucun doute

vis-à-vis d’un diagnostic différentiel n’a pas besoin

d’une imagerie confirmant le diagnostic pour pres-

crire des AINS et maintenir ces traitements s’ils sont

efficaces. Cependant, dans la situation où plusieurs

de ces produits se sont rapidement montrés inef-

ficaces et/ ou très mal tolérés, la question se pose

de l’instauration d’un traitement par anti-TNFα.

Actuellement, ni les AMM de ces médicaments, ni

les recommandations nationales et internationales

n’autorisent leur prescription chez des patients ayant

des radiographies normales en l’absence de toute

preuve de la maladie en imagerie. Ainsi, on peut

considérer que, dans cette situation, en l’état actuel

des choses, il est justifié de demander une IRM afin de

tenter d’objectiver des foyers inflammatoires (voire

des anomalies structurales) typiques de la maladie.

Il peut donc être licite, face à un patient qui se plaint

de douleurs fessières d’horaire inflammatoire, de

rachialgies d’horaire inflammatoire, ou des deux à

la fois, et qui a néanmoins des radiographies axiales

normales, de demander d’emblée une IRM, soit pour

des raisons de diagnostic différentiel, soit pour dis-

cuter un traitement par anti-TNFα. Dans certains cas,

il ne s’agit ni de l’une ni de l’autre raison, mais de la

“pression” involontairement mise par le patient, qui

ne se sentira rassuré, ou confiant dans le diagnostic de

son médecin, que lorsqu’il disposera d’un examen lui

apportant réellement la preuve du diagnostic.

Quelle IRM demander, ou plutôt quelles zones

explorer ? Avec quelles séquences ?

Lorsque les symptômes du patient comprennent des

douleurs fessières inflammatoires, l’IRM à demander

en première intention est celle explorant les sacro-

iliaques avec des séquences dites “anatomiques”,

en T1, et des séquences recherchant l’œdème osseux

ou l’inflammation, c’est-à-dire en T2 Fat Sat ou en T1

avec injection de gadolinium. La plupart des auteurs

privilégient, dans la pratique courante, pour la

recherche de signaux inflammatoires, les séquences

sans injection de gadolinium (STIR ou T2 Fat Sat).

Quelles-sont les anomalies permettant d’établir le

diagnostic de sacro-iliite en IRM chez ce patient ? Le

groupe ASAS a récemment publié des critères IRM

de sacro-iliite ; actuellement, seul l’hypersignal dans

l’os sous-chondral est retenu, aucune importance

n’étant accordée à d’autres hypersignaux qui pour-

raient révéler la présence de liquide intra-articulaire,

d’une synovite, d’une enthésite… Cet hypersignal

osseux, ou œdème osseux, doit être présent sur au

moins 2 sites de l’articulation pour avoir une valeur

diagnostique ou, s’il n’est présent que sur un site,

il doit exister sur au moins 2 coupes consécutives

(figure 3).

Lorsque le patient n’a pas de douleur fessière, mais

uniquement des douleurs rachidiennes inflamma-

toires, certaines données suggèrent que l’IRM des

sacro-iliaques est là encore la plus rentable dans

une perspective diagnostique. Cependant, comme

nous l’avons vu plus haut, le problème du diagnostic

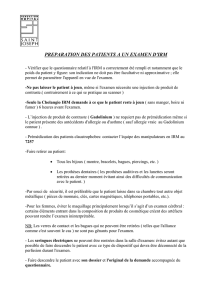

Figure 4. Atteinte rachidienne sur une séquence T2 Fat Sat (nombreux hypersignaux inflamma-

toires des différents listels des corps vertébraux, touchant tout le rachis dorsal).

La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 2 au n° 363 - juin 2010 | 5

SYNTHÈSE

différentiel conduit souvent à réaliser en première

intention, ou dans le même temps, une IRM du

rachis thoracique et du rachis lombaire. Là encore,

l’IRM comprend des séquences T1 et des séquences

STIR. Il est cependant très difficile actuellement de

préciser les anomalies qui sont retenues comme

étant spécifiques d’une spondylarthrite, permettant

donc de confirmer le diagnostic (figure 4). Ainsi,

il a récemment été montré que l’inflammation

d’un coin vertébral antérieur, qui pourrait corres-

pondre à une phase préradiologique d’une lésion

de Romanus, n’était en fait pas spécifique de la

spondylarthrite, et pouvait se rencontrer chez des

sujets sains et des patients ayant des pathologies

rachidiennes dégénératives. C’est probablement la

multiplicité des lésions, chez un sujet encore jeune,

qui permettra d’emporter la conviction diagnostique.

Surtout, d’autres éléments inflammatoires, situés

sur d’autres structures (articulaires postérieurs, de

l’arc postérieur, des ligaments intervertébraux, des

plateaux vertébraux, des articulations costotransver-

saires, etc.) peuvent avoir une valeur diagnostique,

celle-ci étant actuellement encore très peu évaluée.

Des études en cours permettront probablement

bientôt de valider des critères diagnostiques IRM

d’inflammation rachidienne de la spondylarthrite.

À côté de cette difficulté à définir une IRM “positive”

de type spondylarthrite existe le problème inverse :

le risque de se tromper en écartant le diagnostic de

spondylarthrite lorsque l’IRM est négative, c’est-à-

dire sans anomalie inflammatoire. Certaines études

IRM réalisées chez des patients atteints de SA vraie,

active en axial, lors d’essais thérapeutiques, ont bien

montré la possibilité de “faux négatifs” de l’IRM. Dans

les formes précoces de la maladie, qui sont celles où

nous avons le plus souvent besoin de l’apport de l’IRM

pour le diagnostic, il est probable que ces faux néga-

tifs sont encore plus fréquents. Cela constitue donc

actuellement une limite de l’IRM comme technique

de référence avant la mise en route d’un traitement

anti-TNFα. Il est cependant nécessaire de disposer

d’un minimum de garde-fous, et celui-ci est le moins

mauvais de ceux dont nous disposons actuellement.

Deux autres techniques d’imagerie peuvent être dis-

cutées : le scanner des sacro-iliaques et l’échographie

doppler. Nous écartons en effet d’emblée la scinti-

graphie osseuse, qui a montré qu’elle était de bien

peu d’intérêt diagnostique en dehors de situations

très particulières, par exemple la douleur fessière

inflammatoire strictement unilatérale (asymétrie de

fixation des sacro-iliaques) ou certaines douleurs de

la paroi thoracique antérieure (point de fixation du

plastron évocateur d’une spondylarthrite).

Concernant le scanner des sacro-iliaques, il reste, à

l’heure de l’IRM, probablement très peu d’indications.

Un doute sur certaines anomalies structurales à la radio-

graphie, mal visualisées en T1 en IRM, et sans anomalie

inflammatoire repérée en IRM, peut conduire de temps à

autre à une exploration osseuse plus fine par le scanner.

L’écho-doppler des enthèses paraît beaucoup plus

prometteuse. Elle est en effet capable de mettre en

évidence des anomalies morphologiques, et surtout

des anomalies inflammatoires, des enthèses. Il pour-

rait être utile alors, même devant des formes axiales,

d’explorer les enthèses périphériques des patients

afin d’y rechercher des anomalies qui auraient une

valeur diagnostique. Cependant, beaucoup de pro-

blèmes restent à résoudre dans ce domaine avant

que nous puissions réellement envisager le recours

à cet outil à visée diagnostique.

Conclusion

La clé de voûte du diagnostic de spondylarthrite

reste, en 2010, l’examen clinique du patient, et avant

tout un interrogatoire approfondi. Devant une forme

axiale, des radiographies visualisant la charnière tho-

raco-lombaire, le rachis lombaire et les sacro-iliaques

sont toujours de mise. Dans nombre de situations

où ces clichés se révèlent normaux, il peut être utile

de recourir à l’IRM des sacro-iliaques et/ ou du rachis

thoracique et lombaire, afin d’éliminer un diagnostic

différentiel plus grave, de rassurer un patient parti-

culièrement inquiet ou de prendre la décision d’ins-

taurer un traitement par anti-TNFα. ■

1

/

3

100%