L Quand faut-il faire une enquête familiale en cas de trouble

MISE AU POINT

16 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009

Quand faut-il faire une enquête

familiale en cas de trouble

du rythme ?

What’s the good indication for a familial screening in case

of ventricular arrhythmia?

V. Probst*, H. Le Marec*

* Centre de référence pour la prise

en charge des maladies rythmiques

héréditaires, CHU de Nantes.

La dernière décennie a été marquée par l’iden-

tification de nombreux facteurs génétiques

impliqués dans la survenue de troubles du

rythme cardiaque et potentiellement de mort

subite (1). L’identification de ces facteurs génétiques

a démontré qu’un certain nombre des troubles du

rythme cardiaque pouvaient être d’origine hérédi-

taire et familiale. Identifier l’origine familiale d’une

pathologie a deux conséquences : l’une, bénéfique,

donne la possibilité de prévenir la survenue d’ac-

cidents chez les membres de la famille à risque ;

l’autre est potentiellement délétère, étant donné

l’annonce, dans la famille, chez des sujets qui se

portent parfaitement bien, d’un risque de survenue

de mort subite.

La décision de faire une enquête familiale devra donc

en permanence soupeser le risque de la pathologie

dans la famille, et en particulier le risque de mort

subite, tout en le comparant aux conséquences

psychologiques de l’annonce du risque familial.

La situation est évidemment différente en fonc-

tion du type de pathologie concernée et du risque

encouru. En général, moins la pathologie est grave,

plus le consentement à l’enquête familiale sera facile.

Dans ce cas, le sentiment de culpabilité d’avoir

transmis la maladie à ses enfants sera plus faible

mais, à l’inverse, le bénéfice attendu dans la famille

sera moins grand. Généralement, l’enquête sera

d’autant mieux acceptée que l’histoire familiale est

lourde, avec un nombre important de morts subites.

On est pourtant souvent surpris du nombre de morts

subites qui peuvent survenir avant que l’alerte ne

soit donnée.

Dans cet article, nous allons essayer de déterminer

les pathologies rythmiques dans lesquelles une

enquête familiale peut être proposée, et tenter

de déterminer dans quels cas elle est le plus utile.

Actuellement, les enquêtes familiales sont le plus

souvent associées à une analyse moléculaire ; il

semble utile, avant d’aller plus loin, de rappeler les

grandes lignes et les limites de ce processus.

Place de l’analyse génétique

dans l’enquête familiale

Le cardiologue, confronté à une pathologie à risque

et qui veut faire une enquête familiale, se heurte à

une double difficulté. D’une part, il doit prouver qu’il

a mis en place tout ce qui est nécessaire pour faire ce

dépistage, d’autre part, il a une interdiction formelle

de contacter directement les membres de la famille.

Le dépistage devra donc toujours débuter par une

information du patient atteint vu en consultation

(ce que l’on appelle le propositus), qui devra ensuite

informer les membres de sa famille de la nécessité

du dépistage.

Pour la plupart des maladies rythmiques hérédi-

taires, un diagnostic moléculaire est proposé. Avant

de faire ce type d’analyse, quelques règles de base

doivent être rappelées. Tout d’abord, ces analyses

moléculaires ne peuvent être réalisées que lorsque

le patient a été clairement informé sur leur nature et

leurs conséquences. Un consentement écrit signé par

le prescripteur (généticien ou non) et par le patient

devra obligatoirement être obtenu, auquel devront

La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009 | 17

Résumé

Une mort subite inexpliquée survenue chez un sujet jeune doit conduire à la réalisation d’une

enquête familiale.

Cette enquête devra rechercher la présence d’un aspect de maladie rythmique héréditaire qui

permettra de guider l’analyse moléculaire puis de permettre la mise en place d’une prévention

chez les membres de la famille à risque de mort subite.

Ce dépistage permet d’identifier la cause de la mort subite dans la moitié des cas.

Mots-clés

Mort subite

Génétique

Fibrillation

ventriculaire

Généalogie

Highlights

A sudden unexplained death

occurred in a young person

should lead to a family

screening. This screening will

investigate the presence of an

ECG pattern of a hereditary

arrhythmic disease that will

guide the molecular analysis

and enable the implementa-

tion of prevention in family

members at risk for sudden

death. Familial and molecular

screening can identify the

cause of sudden death in 50%

of cases.

Keywords

Sudden death

Genetic

Ventricular fibrillation

Genealogy

être adjoints un courrier résumant l’histoire clinique

du patient ainsi que l’électrocardiogramme (ECG)

montrant la pathologie concernée. Ces deux derniers

éléments permettent de confirmer le diagnostic

clinique mais également d’orienter le diagnostic

moléculaire, en particulier pour le syndrome du QT

long, car les analyses sont réalisées dans des centres

de référence avec expertise rythmologique.

Avant de proposer au patient des analyses molé-

culaires, il faut l’informer de leurs limites. Tout

d’abord, ces analyses sont longues et il est rare de

pouvoir donner un résultat avant 6 mois. Ensuite,

leur taux de succès est très variable en fonction de

la pathologie : environ 70 % pour le syndrome du

QT long mais seulement 20 % pour le syndrome

de Brugada. Une analyse négative ne remet donc

pas en cause le diagnostic clinique. Enfin et surtout,

l’identification d’un variant génétique ne signifie pas

forcément qu’il est responsable de la pathologie.

Des variants sans conséquence pathologique sont

fréquemment identifiés (polymorphisme géné-

tique). Certains variants peuvent être facilement

considérés sans conséquence, ou au contraire très

probablement responsables de la pathologie, mais

pour beaucoup d’autres, appelés “variants de signi-

fication inconnue”, l’analyse moléculaire seule ne

permet pas de conclure. Dans ces cas, seule l’analyse

de la ségrégation familiale permettra de conclure. Si

le variant est retrouvé chez d’autres membres de la

famille porteurs de l’anomalie clinique, alors il peut

être considéré comme responsable de la maladie et

utilisé ensuite pour le dépistage familial. À l’inverse,

si des membres de la famille sont porteurs du variant

sans être atteints cliniquement ou, surtout, si des

membres de la famille sont atteints cliniquement

sans être porteurs du variant, alors le variant n’est

manifestement pas responsable du syndrome fami-

lial. Enfin, même lorsqu’un variant pathologique

est clairement identifié, il faut se souvenir que la

pénétrance de la maladie est variable. Cela signifie

que, avec la même mutation, certains membres de

la famille vont développer une forme grave de la

maladie, alors que d’autres, bien que porteurs du

gène morbide, ne seront pas ou peu atteints.

Ces exemples montrent bien que l’analyse molé-

culaire ne se substitue pas, bien au contraire, à

l’enquête familiale, et que le clinicien doit rester

au centre de la démarche diagnostique. La labelli-

sation récente de centres de référence et de centres

de compétence devrait faciliter la mise en place de

ces dépistages familiaux, dont voici les principales

indications.

Mort subite inexpliquée

chez un sujet jeune

Quel cardiologue n’a pas été un jour confronté à un

patient venant consulter car un membre proche et

jeune de sa famille venait de faire une mort subite.

Le plus souvent, dans ce cas, on se contente de poser

quelques questions de routine, de faire un ECG, peut-

être une échographie et finalement de rassurer le

patient en lui disant que l’on n’a rien retrouvé chez

lui. Pourtant il s’agit là d’une situation dans laquelle

une enquête familiale large et bien conduite peut

permettre, dans plus de la moitié des cas, d’identi-

fier la cause de la mort subite (essentiellement des

syndromes du QT long et des syndromes de Brugada

en l’absence d’anomalie morphologique) [2]. L’iden-

tification de la pathologie familiale a deux consé-

quences majeures. En premier lieu, elle conduit à

une meilleure acceptation du décès grâce à l’iden-

tification de la pathologie responsable. Cette mort

cesse d’être un événement incompréhensible chez

quelqu’un qui se portait bien pour devenir la consé-

quence d’une pathologie. Ensuite, bien entendu,

l’identification de la pathologie est bénéfique en ce

qu’elle rend possible la mise en place d’une préven-

tion chez les membres de la famille porteurs de la

maladie, que cette prévention soit médicamenteuse

ou qu’elle fasse appel au défibrillateur.

Il est raisonnable de proposer un dépistage familial

chez tous les apparentés du premier degré (père,

mère, frères, sœurs et enfants) de sujets décédés

brutalement, a priori d’un trouble du rythme

cardiaque avant 35 ans en l’absence de cardiopathie

connue. En l’absence d’anomalies morphologiques

cardiaques retrouvées à l’autopsie ou si l’autopsie

n’a pas été réalisée, le dépistage devra comporter

un ECG, une épreuve d’effort, une échographie

cardiaque et un test à l’ajmaline. Dans les familles

où plusieurs morts subites sont survenues et où le

risque qu’il s’agisse d’une maladie génétique est

Quand faut-il faire une enquête familiale

en cas de trouble du rythme ?

MISE AU POINT

18 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009

élevé, il faudra savoir étendre l’analyse familiale,

car il a été montré que les chances d’identifier la

maladie familiale augmentent en même temps que

le nombre de sujets évalués.

Après la survenue d’une mort subite non expliquée

chez un sujet jeune (moins de 35 ans), une analyse

moléculaire pourra être discutée chez celui-ci, à

condition que l’on dispose de son ADN, ce qui est

rarement le cas, sauf si des prélèvements toxicolo-

giques ont été réalisés par la justice (il est générale-

ment possible de récupérer ces prélèvements pour

en extraire l’ADN). Une bonne connaissance des

antécédents du patient (notion de syncope en parti-

culier) et des circonstances du décès (repos, sommeil,

effort, etc.) sera utile pour orienter le diagnostic

moléculaire. Même si l’on dispose de ces éléments,

il faudra tout de même faire une enquête familiale,

car l’analyse moléculaire à l’aveugle (sans connaître

la pathologie familiale) ne pourra être envisagée

que si l’enquête familiale n’a pas permis de dépister

d’anomalie ou si elle n’a pas pu être réalisée.

Pathologies rythmiques

héréditaires à risque

de mort subite

Sous ce terme de “pathologies rythmiques héréditaires

à risque de mort subite”, nous regrouperons des patho-

logies telles que le syndrome du QT long, le syndrome

du QT court, le syndrome de Brugada, les tachycardies

ventriculaires catécholergiques, le syndrome de repo-

larisation précoce et même la dysplasie arythmogène

du ventricule droit (figure, p. 20).

Le type de traitement, la prévention qui sera à mettre

en place et les examens pour établir le diagnostic

seront bien entendu très différents en fonction de

la pathologie considérée, mais la réflexion sur le

dépistage familial sera identique. En revanche, nous

verrons que le dépistage génétique a des chances

de succès très variables en fonction de la pathologie

concernée.

Pour l’ensemble de ces pathologies, il faudra au

minimum faire un ECG de repos chez tous les appa-

rentés du premier degré. La décision de pousser plus

loin les investigations (test à l’ajmaline à la recherche

d’un syndrome de Brugada, épreuve d’effort et Holter

ECG pour le syndrome du QT long ou les tachycar-

dies ventriculaires catécholergiques) dépendra de la

réponse à deux questions : la première concerne le

risque de mort subite du patient à qui l’on propose

le dépistage, la deuxième porte sur la possibilité

d’identifier d’autres membres de la famille poten-

tiellement atteints de la maladie si le sujet dépisté se

révèle être porteur de l’anomalie. À titre d’exemple,

il n’est probablement pas très logique de proposer la

réalisation d’un test ajmaline chez une patiente de

70 ans qui a un ECG normal et qui n’a pas d’enfant.

En effet, dans ce cas, même si on révèle un syndrome

de Brugada chez cette patiente lors du test ajmaline,

cela n’aura pas grande conséquence. À l’inverse,

si cette même patiente a de nombreux enfants, il

devient tout à fait logique de proposer le test, car si

celui-ci se révèle positif, cela permettra d’envisager

un dépistage chez les descendants de la patiente et,

potentiellement, d’éviter des morts subites.

Syndromes du QT long

Les syndromes du QT long sont un groupe hétéro-

gène de syndromes (maintenant au nombre de 10)

qui ont en commun un allongement de la durée de

l’intervalle QT (au-delà de 440 ms pour le QTc chez

les garçons et 460 ms chez les filles) associé à des

anomalies morphologiques de l’onde T.

Les trois premières formes décrites de ce syndrome

représentent la grande majorité des formes

retrouvées. Le syndrome LQT1 (environ 40 % des

syndromes du QT long) est caractérisé par une

onde T large avec une pente ascendante lente et

surtout par la survenue fréquente de syncopes à

l’effort et tout particulièrement lors d’un effort de

natation. Toute syncope en piscine doit évoquer un

syndrome LQT1. L’anomalie électrocardiographique

met en évidence une perte de fonction du canal

potassique lent IKs liée à des mutations dans les

gènes KCNQ1 et KCNE1. Le syndrome LQT1 répond

particulièrement bien au traitement bêtabloquant,

qui permet de faire disparaître la quasi-totalité de

risque de mort subite, et il est rare de devoir recourir

à l’implantation d’un défibrillateur. Le dépistage

familial dans cette forme est facilité par la réalisation

d’une épreuve d’effort, car une des caractéristiques

essentielles de cette forme est l’absence de raccour-

cissement du QT à l’effort.

Le syndrome LQT2 (environ 30 % des syndromes du

QT long) est caractérisé par une onde T en double

bosse (souvent bien visible en V2). Les syncopes

surviennent plus fréquemment lors des stress

émotionnels mais parfois également à l’exercice.

Ce syndrome provient d’une perte de fonction du

canal potassique rapide IKr liée à la présence de

mutations dans les gènes KCNH2 et KCNE2. La

réponse au traitement bêtabloquant n’est que

partielle, et il est parfois nécessaire de recourir

MISE AU POINT

La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009 | 19

à l’implantation d’un défibrillateur automatique

implantable (DAI). La durée du QT est souvent

variable au cours du temps, le recours au Holter

ECG avec analyse de la durée du QT peut être utile

dans les formes limites du syndrome LQT2 et lors

du dépistage familial.

Le syndrome du QT3 ne représente qu’environ 10 %

des syndromes du QT, mais il faudra rechercher

attentivement cette forme, car c’est celle dont le

diagnostic électrocardiographique pose le plus de

difficultés et, surtout, c’est dans cette forme que le

risque rythmique est le plus élevé, la mort subite

étant fréquemment le mode d’entrée dans la maladie.

Ce syndrome résulte d’un gain de fonction du canal

sodique lié à des mutations dans le gène SCN5A.

Dans ces formes, l’enquête familiale devra être parti-

culièrement attentive pour bien rechercher tous les

apparentés susceptibles d’être atteints. Le traite-

ment bêtabloquant est inefficace, et il est fréquent

de devoir recourir à l’implantation d’un défibrillateur

lorsque le risque rythmique est jugé élevé (3).

Globalement, l’analyse moléculaire permet d’identi-

fier une mutation dans environ 70 % des syndromes

du QT long congénitaux. La rentabilité est beaucoup

plus faible dans les syndromes du QT long acquis

(en particulier après une prise de médicaments

allongeant le QT) ; de même, la réalisation d’un

dépistage familial dans ces formes est beaucoup

moins rentable.

Syndrome de Brugada

Le syndrome de Brugada est caractérisé par un

sus-décalage du segment ST dans les dérivations

précordiales droites, qui est maintenant bien connu

de tous les cardiologues. Le risque rythmique de

cette pathologie apparaît finalement assez faible

chez les sujets asymptomatiques, et la fréquence

des formes cachées de la maladie rend la réalisation

du dépistage complexe.

Une première approche pourrait se contenter de faire

un ECG de base (sans test à l’ajmaline) aux appa-

rentés du premier degré. Cette approche a l’avan-

tage d’être simple à mettre en place mais restera

nécessairement incomplète. En effet, l’enquête

familiale sera stoppée en cas d’ECG négatif, alors

que les descendants de la personne testée peuvent

être porteurs de l’anomalie familiale. L’alternative

peut consister en la réalisation systématique d’un

test à l’ajmaline chez les membres de la famille

potentiellement atteints. Cette approche est plus

systématique mais nécessite une brève hospitali-

sation (en hospitalisation de jour et pour quelques

heures dans notre expérience). Enfin, une troisième

possibilité consiste à réaliser un test uniquement en

cas d’ECG douteux. Il n’est pas possible d’établir des

recommandations claires à ce sujet, les attitudes

dépendant des possibilités locales et des choix des

patients. L’analyse moléculaire ne permet pas actuel-

lement d’aider au dépistage, car des mutations dans

le gène SCN5A (le gène principal de ce syndrome)

ne sont retrouvées que dans environ 20 % des cas,

et les relations entre la présence de ces mutations

et la maladie sont complexes, ce qui complique le

conseil génétique (4).

Tachycardies ventriculaires

catécholergiques

Les tachycardies ventriculaires catécholergiques

(CPVT) sont caractérisées par un risque élevé de

mort subite chez les sujets jeunes (5). Il s’agit d’une

forme rare de maladie rythmique héréditaire, mais

dont les conséquences sont fréquemment dévas-

tatrices dans les familles. La grande caractéristique

de cette pathologie est la survenue à l’effort de

troubles du rythme ventriculaires polymorphes et

bidirectionnels. La plupart des formes sont liées à

la présence de mutations dans le gène RYR2, et le

diagnostic génétique a une bonne rentabilité dans

cette pathologie. Le point essentiel du dépistage

familial est le recours absolument nécessaire à la

réalisation d’épreuves d’effort et d’un Holter ECG,

car l’ECG de base des patients est normale. Lors

du dépistage familial, il faudra savoir se méfier,

en particulier chez les sujets un peu âgés (plus de

40 ans), d’une extrasystolie d’allure assez banale, car

l’aspect bidirectionnel classique n’est pas toujours

retrouvé à cet âge.

Syndrome de repolarisation

précoce

Le syndrome de repolarisation précoce est une entité

récemment décrite, caractérisée par un croche-

tage de la fin du QRS associé à un sus-décalage du

segment ST visible dans les dérivations latérales et

inférieures (6). Cet aspect ECG a été retrouvé chez

30 % des patients ayant présenté une fibrillation

ventriculaire idiopathique, mais également chez

4 % de la population générale.

Des formes familiales existent et les premières

anomalies génétiques ont été identifiées. Il est

Quand faut-il faire une enquête familiale

en cas de trouble du rythme ?

MISE AU POINT

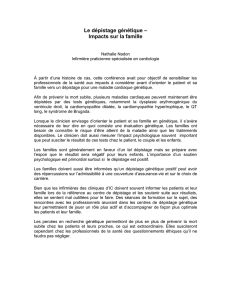

Figure. Représentation des principaux aspects électrocardiographiques rencontrés chez

les patients atteints de maladies rythmiques héréditaires. A. Aspect typique de syndrome

de Brugada de type I permettant de porter le diagnostic. Notez le sus-décalage de plus

de 2 mm et convexe vers le haut. B. Aspect typique de repolarisation précoce visible

sur les dérivations latérales. Notez la grande variabilité battement à battement du

sus-décalage. C. Aspect typique de tachycardies ventriculaires catécholergiques. Notez

le tracé normal sans allongement du QT sur le premier battement puis la tachycardie

ventriculaire avec un changement d’axe de battement à battement sur les 2 battements

suivants. D. Aspect de syndrome de QT long de type I. Notez l’allongement du QT avec

l’aspect caractéristique de l’onde T.

A B C D

20 | La Lettre du Cardiologue • n° 429 - novembre 2009

actuellement très difficile de conseiller le dépis-

tage familial dans cette pathologie. Le risque chez

des apparentés asymptomatiques n’est pas connu,

et le retentissement psychologique de la survenue

d’une mort subite chez un apparenté proche peut

conduire à proposer l’implantation d’un DAI chez

des sujets asymptomatiques qui n’en tireront aucun

bénéfice. Le dépistage familial dans cette pathologie

doit donc impérativement être réalisé après que

chaque membre de la famille aura été clairement

informé, par des équipes à même de gérer tous les

aspects de cette information. De même, les données

concernant ces patients et les résultats du dépistage

familial doivent être centralisés dans des fichiers

afin de pouvoir déterminer le risque réel de cette

nouvelle pathologie.

Situations particulières où un

dépistage familial peut être

proposé

À côté des pathologies précédemment citées, respon-

sables de mort subite, et pour lesquelles le dépistage

familial doit être systématique, d’autres pathologies

peuvent justifier un dépistage dans des cas particuliers.

Des formes familiales et génétiques ont été retrouvées

dans la fibrillation auriculaire ou les troubles de la

conduction dégénératifs, pour évoquer les patholo-

gies les plus fréquentes. La fréquence de ces formes

familiales reste limitée, mais, si l’on en croit l’adage

“on ne trouve que ce que l’on cherche”, elle est proba-

blement sous-estimée. Pensez donc à demander à vos

patients s’il y a dans leur famille un ou plusieurs autres

cas de ces pathologies, et vous serez certainement

surpris du nombre de réponses positives (7). Dans

ces formes potentiellement familiales, un dépistage

clinique simple par la réalisation d’un ECG peut être

proposé chez les apparentés en âge de développer

la maladie.

Conclusion

La liste des pathologies devant amener à la réalisa-

tion d’une enquête familiale que l’on a proposée dans

cet article n’a pas vocation à être exhaustive, et des

pathologies telles que la dysplasie arythmogène du

ventricule droit ou le syndrome de Wolff-Parkinson-

White n’ont pas été citées. Le message principal est

que, dans les pathologies à risque de mort subite, il

faut être le plus exhaustif possible. Le cardiologue

doit au minimum proposer le dépistage aux appa-

rentés du premier degré, qui sont ensuite libres de

l’accepter ou de le refuser. Dans les pathologies non à

risque de mort subite ou à risque faible, un dépistage

peut être proposé lorsque l’interrogatoire retrouve

la notion d’une forme potentiellement familiale ou

d’une forme inhabituelle de la maladie, en particulier

lorsque celle-ci survient anormalement tôt. ■

1. Boussy T, Paparella G, de Asmundis C et al. Genetic basis

of ventricular arrhythmias. Cardiol Clin 2008;26:335-53,v.

2. Meregalli PG, Tan HL, Probst V et al. Type of SCN5A muta-

tion determines clinical severity and degree of conduction

slowing in loss-of-function sodium channelopathies. Heart

Rhythm 2009;6:341-8.

3. Webster G, Berul CI. Congenital long-QT syndromes: a

clinical and genetic update from infancy through adulthood.

Trends Cardiovasc Med 2008;18:216-24.

4. Eckardt L, Probst V, Smits JP et al. Long-term prognosis

of individuals with right precordial ST-segment-elevation

Brugada syndrome. Circulation 2005;111:257-63.

5. Hayashi M, Denjoy I, Extramiana F et al. Incidence and

risk factors of arrhythmic events in catecholaminergic

polymorphic ventricular tachycardia. Circulation 2009;

119:2426-34.

6. Haissaguerre M, Derval N, Sacher F et al. Sudden cardiac

arrest associated with early repolarization. N Engl J Med

2008;358:2016-23.

7. Schott JJ, Alshinawi C, Kyndt F et al. Cardiac conduction

defects associate with mutations in SCN5A. Nat Genet

1999;23:20-1.

Références bibliographiques

1

/

5

100%