Introduction L`Histoire de Rome, pleine de grandeur et de beauté

Introduction

L'Histoire de Rome, pleine de grandeur et de beauté, est encore présente dans notre vie de tous

les jours.

Ainsi, la langue des Romains, le latin, imprègne fortement notre langue maternelle... et l'on en

retrouve la trace très loin: ainsi, le dinar, monnaie de l'Algérie, vient du denier romain!

Quant à nos lois, elles s'inspirent très largement du droit romain.

Ce qu'il faut savoir

Au commencement…

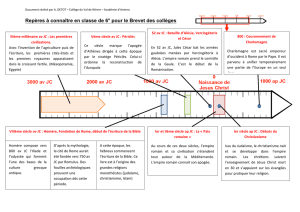

2000 ans avant Jésus-Christ, la péninsule italienne est envahie par différents peuples comme les

Italiotes, qui s'installent au centre de la péninsule, les Étrusques qui s'installent plus au nord et les

Celtes qui s'installent dans la plaine du Pô.

Des colons venus de Grèce occupent plus tard le sud de la botte et la Sicile.

La ville qui deviendra Rome, capitale de l'empire romain puis de la chrétienté, aujourd'hui capitale

de l'Italie, est au départ un humble village établi au bord d'un fleuve, le Tibre. Ce village est peuplé

par des Italiotes de la tribu des Latins avant de passer sous la tutelle d'un roi étrusque.

Les Étrusques délimitent la ville par des remparts qui englobent sept collines: le Palatin, le

Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caelius et l'Aventin.

Le Palatin accueille les résidences royales et plus tard impériales. De là l'origine du mot palatium,

dont nous avons fait palais.

Sur le Capitole siègent les autorités qui dirigent la ville. Beaucoup plus tard, au Moyen Âge, la ville

de Toulouse, dans le Languedoc, a baptisé Capitole le palais où siègent ses édiles municipaux,

au nombre de sept: les capitouls.

Encore plus tard, les Américains fraîchement indépendants ont appelé à leur tour Capitole le siège

de leur gouvernement, à Washington. Les différents États de l'Union ont suivi cet exemple. Il y a

des Capitole dans presque tous les États du pays.

Dans une boucle du Tibre, à l'extérieur des remparts, la plaine marécageuse du Champ de Mars

se dédie aux exercices militaires comme son nom l'indique (Mars est le dieu de la guerre pour les

Romains).

La colline du Janicule, de l'autre côté du Tibre, demeure aussi à l'extérieur des remparts.

Une légende reprise et embellie par les écrivains Tite-Live et Virgile affirme que Rome aurait été

fondée par deux jumeaux, Rémus et Romulus, descendants du héros troyen Énée.

Vers 509 avant Jésus-Christ, le roi étrusque est chassé. La légende raconte qu'il aurait été chassé

pour avoir violé une jeune fille, Lucrèce.

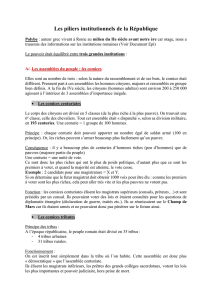

Rome devient une République avec à sa tête le Sénat, c'est-à-dire l'assemblée des anciens (sénat

vient du latin senex, vieux). Y sont représentées les vieilles et riches familles de patriciens. La

plèbe, en fait la grande masse des habitants libres de la ville, n'a guère de droits politiques. Mais

son importance numérique et son rôle économique lui permettent de faire pression sur le Sénat et

de devenir un véritable contre-pouvoir.

Rome se définit désormais non comme un État territorial mais comme une institution ayant à sa

tête le Sénat et le peuple romain. C'est ce qui ressort des quatre lettres qui s'affichent partout

avec fierté: SPQR, ce qui veut dire Senatus populusque romanus (Le Sénat et le peuple romain).

Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les institutions républicaines sont stabilisées cependant que

Rome élargit au-delà de la péninsule italienne son aire d'influence en s'attaquant à sa principale

rivale en mer Méditerranée: Carthage.

A la base, il y a les assemblées de citoyens, les comices, qui votent les lois et élisent chaque

année les magistrats qui gouvernent la cité.

Les citoyens ne peuvent accéder à une magistrature sans avoir au préalable exercer la

magistrature inférieure. C'est la carrière des honneurs.

Elle commence avec 1) les tribuns de la plèbe, qui peuvent s'opposer aux décisions des autres

magistrats. Après viennent 2) les questeurs, en charge des finances, puis 3) les édiles, en charge

des affaires municipales, 4) les prêteurs, qui rendent la justice, 5) les deux consuls, qui dirigent le

gouvernement et l'armée et peuvent, en cas de situation grave, nommer un dictateur pour six mois

maximum. Enfin viennent 6) les censeurs, au nombre de deux, qui dénombrent les citoyens et

surtout recrutent les nouveaux sénateurs.

Le Sénat est composé d'anciens magistrats nommés à vie. Ses avis aux magistrats, les senatus-

consulte, font autorité.

Comme dans les autres cités du monde méditerranéen, notamment en Grèce, l'armée est au

début composée des citoyens. Tous les hommes de 17 à 46 ans peuvent être mobilisés à

l'exception des plus pauvres. L'armée est surtout composée de fantassins, regroupés en légions

de 4.000 hommes.

Fin de la République

Rome devenant de plus en plus riche et puissante, les citoyens se lassent du service militaire. La

situation devient ingérable. En 107 avant Jésus-Christ, le consul Marius inaugure les premières

armées de soldats professionnels, engagés pour une quinzaine d'années et dévoués à leur

général... plus qu'à Rome.

Les innombrables richesse livrées à Rome par les pays conquis nourrissent une bourgeoisie

richissime de patriciens (vieilles familles romaines) et de «chevaliers» (hommes d'affaires devenus

assez riches pour s'offrir un cheval... et beaucoup plus).

Par contre, le sort de la plèbe (le petit peuple de Rome) et des esclaves tend à empirer. D'autre

part, les habitants des provinces italiennes s'indignent de ne pas profiter des privilèges des

citoyens romains bien qu'ayant participé comme eux aux opérations militaires.

Dans les cent années qui précèdent la naissance de Jésus-Christ, les tensions sociales

s'aggravent. Le Sénat et les institutions républicaines paraissent incapables d'y faire face. Les

Romains attendent sans se l'avouer un homme fort capable d'imposer les réformes

indispensables.

Plusieurs hommes s'y essaient. Après Marius, c'est le tour de Sylla puis de Pompée. Celui qui

finalement arrive à imposer son autorité à Rome est Jules César, un homme d'une trempe

exceptionnelle.

Mais César n'a pas le temps de profiter de son succès. Il est assassiné après quatre ans de

dictature par des sénateurs qui craignent qu'il ne devienne roi. Cependant, son neveu et héritier,

le jeune Octave, prend la relève.

Sans modifier en apparence les institutions républicaines, il devient le maître tout-puissant de

Rome. Comme il s'est attribué à vie l'imperator, c'est-à-dire le commandement suprême de toutes

les armées, on a vite fait de l'appeler empereur. Octave reçoit aussi du Sénat un nouveau nom

sous lequel il restera connu: Auguste (le mot désigne en latin celui qui est favorisé par le sort).

L'empire romain

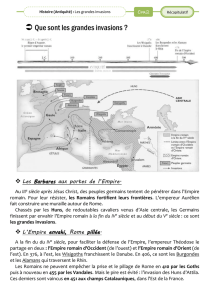

Avec Auguste et ses successeurs, l'empire romain rayonne sur tout le bassin méditerranéen,

jusqu'au Rhin et au Danube, jusqu'en Angleterre et jusqu'aux abords de la Mésopotamie. Les

légions romaines imposent partout une paix relative. Chacun se félicite de cette pax romana (en

latin, paix romaine).

Au début de l'Empire, les hommes libres de la péninsule italienne acquièrent la citoyenneté

romaine, de même que les édiles de certaines villes provinciales, en Gaule par exemple. Dans les

provinces, les habitants libres ont le statut de pérégrin. Ils coexistent avec de nombreux esclaves

et affranchis.

Mais au cours des deux siècles suivants, la citoyenneté est conférée à un nombre croissant

d'habitants et pour finir, un édit de l'empereur Caracalla, en 212, la confère à tous les habitants de

l'empire (à l'exception des esclaves).

A la veille de disparaître sous les coups des Barbares, l'empire est ainsi devenu une communauté

unie par l'attachement aux mêmes lois et des moeurs semblables d'un bout à l'autre de l'empire.

1

/

3

100%