L’oncologie Lycée-Collège de la Planta, Sion Biologie

1

Lycée-Collège de la Planta, Sion

Biologie

Option complémentaire (OC) 4

ème

L’oncologie

2

Le « cancer » en tant que tel n’existe pas. Le cancer n’est pas une maladie uniforme, mais un terme

désignant un grand nombre de maladies différentes, qui se distinguent nettement par leur apparition,

leur évolution et leur traitement mais qui présentent quand même des caractéristiques similaires:

Des cellules normales se multiplient de façon incontrôlée pour devenir des cellules

cancéreuses.

Les cellules cancéreuses se développent dans le tissu sain et causent des lésions.

Les cellules cancéreuses peuvent se détacher de l’endroit où elles se sont constituées et

former des foyers secondaires (métastases) dans d’autres régions du corps.

Des cellules cancéreuses apparaissent lorsque certains gènes se modifient au point que les cellules se

multiplient de façon anarchique. La plupart du temps, on ne sait pas pourquoi une cellule normale

devient tout à coup une cellule cancéreuse. Certains facteurs augmentent toutefois le risque de cancer,

par exemple la fumée du tabac, les produits chimiques toxiques, le rayonnement UV de la lumière du

soleil ou la consommation d’alcool…

Le mot « cancer » regroupe près de 150 types de tumeurs différentes affectant les divers organes du

corps. Une tumeur cancéreuse agresse ou détruit l’organe aux dépens duquel elle s’est formée, d’où

l’apparition de douleurs, par exemple. Le cancer qui se propage dans l’organisme et qui forme des

métastases endommage au fil du temps les structures et les fonctions vitales.

Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Suisse, après les maladies cardio-vasculaires. Environ

37'000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Chez les femmes, le cancer le plus fréquent est le

cancer du sein, suivi du cancer du poumon et, en troisième position, du cancer du côlon et du rectum.

Chez les hommes, le cancer du poumon est le plus fréquent suivi du cancer de la prostate et du cancer

du côlon et du rectum.

Le diagnostic de cancer n'équivaut pas à une condamnation : plus de la moitié des personnes atteintes

de cancer chaque année en Suisse en guériront. Il faut savoir que les chances de guérison augmentent

lorsque la tumeur est encore bien délimitée. C'est pourquoi il est essentiel de détecter et de traiter les

maladies cancéreuses à un stade précoce.

1.1 Brève historique du cancer

Le cancer existe aussi bien chez les Végétaux que chez les Animaux. Quelques types de cancers sont

connus depuis les temps préhistoriques. Une maladie de l'os vraisemblablement cancéreuse a été

retrouvée dans des os de dinosaures vieux d'environ 80 millions d'années.

Déjà dans les premiers écrits médicaux (des papyrus égyptiens datant de 3’500 avant Jésus-Christ, des

écrits mésopotamiens, indiens, et persans) plusieurs cas de cette maladie sont exposés.

Mais il faut attendre le IV

ème

siècle avant Jésus-Christ pour qu'Hippocrate donne la première

définition de ce mal, sous le nom de « carcinome » que le latin traduira en cancer. Il se définit comme

une tumeur dure, non inflammatoire, avec tendance à la récidive et à la généralisation, amenant une

issue fatale. Le mot « carcinos » qui signifie crabe en grec évoque le crabe dévorant les tissus. Cette

comparaison était justifiée, pour une tumeur du sein, par l’aspect de la lésion quand elle atteignait la

peau, avec une zone centrale arrondie et des prolongements en rayons simulant les pattes de l’animal.

Les pinces emblématiques du crabe expriment aussi que le cancer adhère aux tissus voisins en

provoquant des douleurs.

1 I

NTRODUCTION

3

Jusqu'au XVIII

ème

siècle prévaut l'idée que le cancer est une maladie générale, dont seules les

manifestations locales peuvent être, dans certains cas, accessibles à une thérapeutique. Cette

thérapeutique (médicale ou chirurgicale) a pour objectif de détruire ou de retirer la tumeur.

Enfin, Claude-Anthelme Récamier (1774-1852) introduit la notion de métastase, ce qui entraîne de

nombreuses questions au sujet de la formation, des constituants, et de la dissémination de la tumeur

d'origine.

L'emploi du microscope constitue un tournant décisif dans la recherche sur le cancer. En effet, il

permet, à partir des données de plus en plus précises de l'anatomie pathologique, de construire la

théorie cellulaire. Après avoir été maladie de l'organisme, puis du tissu, le cancer devient maladie de la

cellule et du noyau cellulaire. C'est ainsi que se développe la notion d'anormalité et de mutation

cellulaire.

Puisque le cancer est une maladie locale, seule la chirurgie peut y apporter une réponse efficace. On

assiste alors à la succession des innovations chirurgicales. Biologie, médecine et physique se

rencontrent pour étudier le vivant d'une autre façon (rayons X, chirurgie, chimiothérapie…)

A partir de 1912 et encore aujourd'hui, on oriente les recherches sur le noyau cellulaire. Le mécanisme

de la formation des cancers commence à être perçu : il correspond à la tendance d'une cellule à se

transformer et à se diviser de façon anarchique pour devenir maligne ou dangereuse. Quand le système

immunitaire n'est plus capable de détruire ces cellules malades, leur nombre continue de croître pour

former une tumeur tout d'abord bien délimitée, mais qui va envahir les tissus voisins pour les détruire

progressivement. Aujourd'hui, on commence à entrevoir la possibilité de la maîtrise du cancer grâce à

un diagnostic plus précoce ou plus certain et donc, à un traitement plus efficace.

1.2 Evolution historique du cancer

En 1905, le cancer représentait seulement 4,1 % des causes de décès, loin derrière les tuberculoses

(11,2 %), la diphtérie et les fièvres typhoïdes (10 %), les grippes et affections bronchiques (8,9 %).

La proportion de décès attribuable aux cancers augmente régulièrement depuis cette date et le

phénomène devrait s'amplifier. La raison en est simple: la fréquence de la plupart des cancers est

proportionnelle à l'âge. Le cancer du côlon est par exemple 1000 fois plus fréquent chez les sujets de

80 ans que chez les sujets de 20 ans. Or, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Le cancer est

exceptionnel avant 35 ans (il est cependant la 2

ème

cause de mortalité chez l'enfant et chez le jeune

adulte après les morts violentes). Sa fréquence augmente régulièrement ensuite. Cette augmentation à

partir de 35 ans fait apparemment du cancer une maladie du vieillissement. Pour beaucoup de cancers

au-delà de 35 ans, il y a comme une « usure » de tel ou tel organe exposé à une cause « d'irritation »

pendant des années. C'est le cas pour les 2 principales causes connues par les statistiques : l'alcool et le

tabac qui sont responsables d'environ 25 % des cancers observés.

Outre le vieillissement, il existe donc des facteurs environnementaux expliquant la plus grande

fréquence des cancers. En France, la consommation de cigarettes est par exemple passée de 2 milliards

par an en 1900 à 75 milliards en 1975, ce qui n'est pas sans incidence notable sur les cancers des

poumons, de la vessie et des voies aérodigestives supérieures.

1.3 Le cancer dans le monde

Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde. Sur un total de 58 millions de décès

enregistrés au niveau mondial en 2005, 7,6 millions (soit 13%) étaient dus au cancer. Les principaux

types de cancer responsables de la mortalité cancéreuse sont les suivants :

cancer du poumon (1,3 millions de décès par an)

cancer de l'estomac (près d'un million de décès par an)

cancer du foie (662 000 décès par an)

cancer du côlon (655 000 décès par an)

cancer du sein (502 000 décès par an)

4

D'après les projections, le nombre de cas de cancer devrait continuer à augmenter dans le monde. On

estime que 11.4 millions de personnes mourront d'un cancer en 2030.

A travers le monde, les types de cancer les plus fréquents sont :

•

chez l'homme (en fonction du nombre de décès au niveau mondial) : cancers du poumon, de

l'estomac, du foie, du colon et rectum, de l'œsophage et de la prostate.

•

chez la femme (en fonction du nombre de décès au niveau mondial) : cancer du sein, du

poumon, de l'estomac, du colon et rectum et du col de l'utérus.

En Europe, l'âge moyen de détection du cancer se situe à 65 ans. L'espérance moyenne de vie est de

3,1 ans pour l'homme et de 8,2 ans pour la femme. Cette différence s'explique par la prédominance

masculine dans les cancers à mauvais pronostics, généralement liés au tabac et à l'alcool, comme le

cancer du poumon, le cancer des voies aéro-digestives supérieures ou le cancer de la vessie.

L'espérance de vie à long terme après un diagnostic de cancer est dans l'ensemble meilleure que ne le

laisseraient penser les évaluations conventionnelles. Ainsi, avec l'analyse par période, les taux de

survie à 20 ans du diagnostic approchent les 90 % pour les cancers de la thyroïde et des testicules,

dépassent 80 % pour les mélanomes et le cancer de la prostate, avoisinent 80 % pour le cancer

gynécologique de l'endomètre (muqueuse de la cavité utérine) et sont quasiment de 70 % pour le

cancer de la vessie.

Les taux de survie vingt ans après le diagnostic sont de 65 % pour le cancer du sein, de 60 % pour le

cancer du col de l'utérus et de près de 50 % pour les cancers du côlon, des ovaires et du rein.

Cependant cancers de l'œsophage, du pancréas, du foie et du poumon sont toujours des points noirs,

avec de pauvres résultats en termes de survie.

5

Il suffit d'une mutation d'une cellule pour que le processus de cancérisation commence. Mais la tumeur

maligne est caractérisée par une suite de mutations cellulaires de plus en plus agressives.

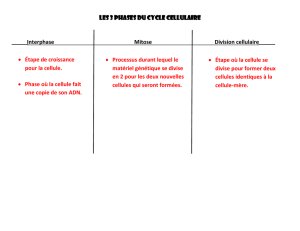

Pour comprendre comment une cellule devient cancéreuse, il faut avoir déjà quelques notions de

ce qu'est une cellule normale et de la manière dont elle vit et se multiplie.

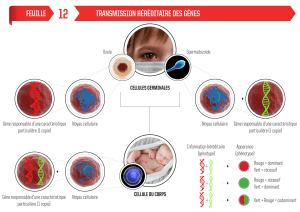

La cellule est la plus petite unité fonctionnelle du monde vivant. Nous sommes ainsi constitués d'un

assemblage de cellules eucaryotes: nos tissus et nos organes sont des assemblages fonctionnels de

milliards de cellules différenciées. Chez l'homme, il existe environ 200 familles de cellules

différenciées, qui dérivent toutes des cellules-souches de l'embryon. Au total, on estime qu'un

organisme humain adulte comprend environ 60’000 milliards de cellules. Celles-ci naissent, croissent

et meurent en permanence pour maintenir l'équilibre de nos tissus (homéostasie cellulaire). Comme

nous allons le voir, le cancer se caractérise par une rupture de cette homéostasie.

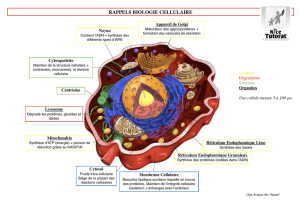

2.1 Structure de la cellule normale

La cellule eucaryote se compose de trois parties principales: la membrane plasmique, enveloppe

séparant la cellule de son milieu environnant, le cytoplasme où se placent les organites et le noyau

contenant l'information génétique.

Figure 1 : La cellule animale

La membrane plasmique :

Cette frontière chimique remplit des fonctions nombreuses et complexes: maintien de la forme

et du mouvement de la cellule, frontière, association avec d'autres cellules, endocytose

(absorption des éléments extérieurs) et exocytose (excrétion des éléments internes) ... La

membrane est donc à la fois une barrière et une pompe. Sa perméabilité est sélective. Les

récepteurs de la membrane plasmique permettent les échanges d'information au niveau

cellulaire.

Le cytoplasme :

Entre le noyau et la membrane plasmique, le cytoplasme des cellules contient de petites unités

fonctionnelles, les organites, qui assurent l'organisation et l'évolution de la cellule. Les

matériaux biochimiques élémentaires de la vie y circulent: glucides, lipides, acides nucléiques

et acides aminés. Une cellule comprend de nombreux autres microéléments qui contribuent à

2 L

E CYCLE CELLULAIRE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%