La sagesse orientale

19

Un certain regard (2)

La sagesse orientale

Contrairement aux idées reçues, le Moyen-Âge ne fut pas partout un gouffre de

civilisation et un désastre scientifique : si l’Occident se désintéressa peu à peu des sciences

pour se tourner vers l’architecture et la glose, ce ne fut pas le cas de l’Orient, qui hérita du

savoir antique. En effet, dès le VIIe siècle, les Arabes musulmans conquirent petit à petit la

Perse et le bassin méditerranéen, ce qui leur permit de côtoyer l’Empire romain d’Orient et

son héritage grec, ainsi qu’Alexandrie et sa bibliothèque. Bien qu’initialement peu portés vers

les sciences, ils finirent par s’y intéresser tellement que le titre de l’œuvre maîtresse de Claude

Ptolémée (90-168) – La plus grande compilation mathématique – est plus connu sous sa

traduction arabe « al-majisti » ou Almageste. D’autre part, leurs conquêtes les mirent aussi en

contact avec l’Inde, à qui les Grecs d’Alexandre le Grand avaient légué les nombres décimaux

– dits « arabes » ! – et le zéro. Enfin, après les invasions mongoles, les Musulmans eurent

même des contacts avec l’astronomie chinoise.

Ces nombreux échanges attisèrent la soif de savoir de ces hommes religieux, qui

pourtant n’étaient pas très érudits au

départ. En effet, contrairement à

l’attitude chrétienne, étudier l’Univers,

création d’Allah, est un honneur sans

nom pour tout Musulman qui se

respecte. Que la Terre tourne autour

du Soleil ou l’inverse, peu importe,

c’est la place que Dieu lui a donnée :

aucune théorie ne remet en question la

doctrine. De plus, les astres

interviennent sans cesse dans la vie

quotidienne des Musulmans :

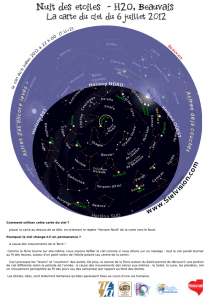

• Ils utilisent un calendrier lunaire,

et la Lune marque le début du

Ramadan (jeûne diurne annuel qui

dure un mois), ainsi que le départ

des pèlerinages vers La Mecque,

que tout Musulman doit réaliser au

moins une fois dans sa vie.

L’observation et la prédiction de la course de l’Astre nocturne est d’autant plus nécessaire

que le mois ne débute pas à la Nouvelle Lune – l’instant où le Soleil et la Lune possèdent

la même longitude céleste –, mais plutôt dès que le plus fin croissant devient visible. Ce

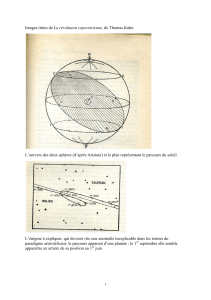

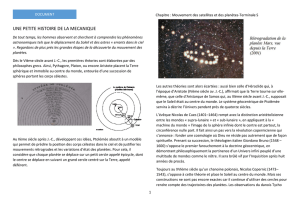

Ptolémée supposait que les astres tournaient autour de la

Terre. Comme un simple cercle pour orbite ne suffisait pas

pour expliquer les observations, il inventa les épicycles et

les déférents : les astres se meuvent sur un cercle

secondaire, l’épicycle, dont le centre parcourt un autre

cercle, le déférent. Pour améliorer sa théorie, Ptolémée

oblige le centre des déférents à ne pas correspondre

exactement avec la position de la Terre, et les astres à

avoir un mouvement uniforme autour de l’équant,

symétrique de la Terre par rapport au centre du cercle

déférent.

20

problème occupa d’ailleurs les érudits arabes, et plusieurs scientifiques tentèrent même de

construire des « théories de la visibilité du croissant lunaire ».

• Le Soleil occupe aussi une place non négligeable au panthéon astronomique arabe :

marquant le début et la fin des journées, notre astre diurne indique aussi l’instant des cinq

prières quotidiennes (aube, midi, après-midi, crépuscule, soirée).

• Enfin, le Musulman doit faire ses prières en se courbant vers La Mecque, le Saint des

Saints de l’Islam. Les mosquées, elles aussi, doivent être orientées vers le Lieu saint. Il

faut donc être capable de déterminer latitude et longitude en tout point de l’empire arabe.

Si la latitude se déduit directement de la hauteur de l’étoile polaire au-dessus de l’horizon,

la détermination de la longitude posera bien plus de problèmes (ceux qui ont lu L’île du

jour d’avant d’Umberto Eco en sont bien conscients !), car aucune horloge suffisamment

précise n’existait à l’époque. Les Musulmans utiliseront des événements célestes

simultanés – tels les éclipses de Lune – pour en déduire la différence entre heures locales

des différentes villes et pour ainsi mettre sur pied un système de coordonnées

géographiques.

Les scientifiques du monde arabe se feront donc ainsi connaître pour leurs

observations précises et les solutions mathématiques originales qu’ils apporteront à des

problèmes complexes : si l’outil pour résoudre tel ou tel problème astronomique n’existe pas,

on l’invente ! La trigonométrie, notamment, leur doit beaucoup : ils ont même inventé les

fonctions trigonométriques dont ils avaient besoin, comme le cosinus, la tangente et la

cotangente, la sécante et la cosécante – le sinus provenait des Indes.

Un autre fleuron de la Science orientale, les tables astronomiques, nécessaires à la vie

religieuse : elles reprenaient les jours de Nouvelle Lune, la prédiction des éclipses, et les

heures de lever et de coucher des astres principaux (Soleil, Lune,

planètes,…). La position des astres était donnée avec une précision

d’une à deux minutes d’arc ! Le pionnier dans ce domaine, c’est al-

Khwarizmi (770-840), dont le nom déformé donnera le mot

« algorithme ». Il généralisa le passage aux nombres dits « arabes »,

bien plus faciles à utiliser que les chiffres romains pour réaliser les

quatre opérations ; ce fut aussi le premier à écrire un traité qui porte le

nom d’algèbre1, dans lequel il introduit la notion d’équation et

propose des méthodes de résolution des équations linéaires et

quadratiques. al-Khwarismi justifie son travail : «L’imam et émir des

croyants al-Mamun m’a encouragé à composer un ouvrage concis sur le calcul al-jabr et al-

muqabala, limité à l’art du calcul agréable et de grand intérêt, dont les gens ont constamment

besoin pour leurs héritages, leurs testaments, leurs sentences, leurs transactions, et dans

toutes les affaires qu’ils traitent entre eux, notamment l’arpentage des terres, le creusement

1 L’intitulé exact de ce traité est « Kitab al-jabr wa al-muqabala » : al-jabr – qui a donné le mot algèbre – signifie

« réduction », et al-muqabal « comparaison » ; soient les fondements de sa méthode de résolution d’équation.

al-Khwarizmi.

21

des canaux, la géométrie et autres choses de la sorte». Il ne fut traduit en latin qu’au XIIe

siècle.

Toute cette activité nécessita de nouveaux instruments… et de l’argent ! Et là encore,

les astronomes arabes furent chanceux : le mécénat leur apporta les fonds nécessaires à leurs

recherches. Puisqu’observer le ciel est une activité « divine » et révérée, les émirs et autres

califes se battaient pour retenir auprès d’eux les meilleurs scientifiques (ce n’est – hélas – plus

le cas de nos jours, même sous nos latitudes !). Le plus célèbre d’entre eux fut le calife

abbasside al-Mamun, qui fonda, à Bagdad, une académie baptisée « Maison de la Sagesse » à

laquelle appartenait notamment al-Khwarizmi. C’est dans ce cadre que al-Mamun, avec

l’accord de l’empereur byzantin de l’époque, envoya des étudiants à Constantinople pour

emprunter des ouvrages grecs et les traduire à Bagdad.

Les mécènes commandèrent aussi une révision complète du

catalogue de Ptolémée, qui comprenait la position et la magnitude de

1 022 étoiles : ainsi, l’astronome al-Sufi (Azophi2, 903-986) fut le

premier à décrire la « nébulosité » d’Andromède dans son Atlas des

paradis. Les mécènes financèrent également de nombreuses traductions

de textes grecs et indiens : ces livres, tombés dans l’oubli en Europe,

furent ensuite traduits de nouveau vers le français ou le latin. L’Orient a

donc joué un important rôle de « bibliothèque » en sauvant l’œuvre

scientifique grecque, et en permettant aux Européens de redécouvrir la

science antique après l’éclipse moyenâgeuse.

Enfin, les chefs politiques permirent la construction de plusieurs observatoires de

conception extrêmement

moderne, dirigés par les

astronomes les plus réputés. Les

plus connus sont ceux de

Maragha et de Samarcande.

Celui de Maragha, en Iran, fut

fondé par le petit-fils de Gengis

Khan. Un des co-fondateurs de

cet observatoire, l’astronome al-

Tusi (1201-1274), modifia le

système de Ptolémée, le

simplifia en supprimant l’équant,

et en introduisant un très

ingénieux système combinant les

mouvements circulaires

2 Les érudits sont souvent mieux connus chez nous sous un nom occidentalisé légèrement différent : nous

indiquons ce dernier en italique.

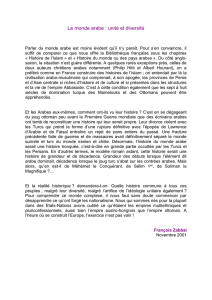

Manuscrit de al-Tusi montrant l’ingénieux mécanisme qui lui

permet de se passer de l’équant de Ptolémée, tout en rendant plus

physique le modèle : c’est en combinant le mouvement de deux

sphères, dont l’une a un diamètre double de l’autre, qu’il

reproduit un mouvement rectiligne uniforme sur le diamètre du

grand cercle.

al-Tusi.

22

uniformes ; ce modèle présente de très grandes similitudes avec le système de Copernic,

même s’il en diffère bien évidemment dans le choix de l’origine. Certains experts vont même

jusqu’à dire que les travaux d’al-Tusi auraient inspiré Copernic.

L’observatoire de Samarcande, en Ouzbékistan, fondé par Ulug Beg, le petit-fils de

Tamerlan, connut la gloire entre 1420 et 1437. Sa réputation internationale en fit le modèle

rêvé pour le fameux « Uranieborg » de Tycho Brahé.

Ulug Beg, quant à lui, légua à la postérité des tables

de sinus et de tangentes précises à la huitième

décimale et calculées tous les degrés !

Dans ces observatoires furent mis au point ou

perfectionnés divers instruments à vocation

astronomique. Citons évidemment l’astrolabe ! Bien

que ce dernier soit d’origine grecque, ce sont les

Musulmans qui lui ont donné ses lettres de noblesse.

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de cet

instrument polymorphe et complet. Il se compose de

diverses plaques métalliques superposées : la

première, le rete ou araignée, indique les étoiles

brillantes (grâce à des « pointeurs » métalliques) et

l’écliptique (nécessaire pour représenter le

mouvement du Soleil dans le ciel au cours des

saisons). Si l’on fait tourner le rete autour de son

axe, on reproduit le mouvement des astres dans le ciel au cours de la journée. Ce rete est

superposé à une des nombreuses plaques graduées, chacune étant adaptée à une latitude

particulière. L’astrolabe permet de trouver l’heure, la position des objets célestes, la direction

de La Mecque et les

heures de lever et de

coucher des astres, et ce

quel que soit le jour,

l’heure ou l’endroit où

l’on se trouve ! Cet

instrument aux multiples

possibilités connut un vif

succès en Orient comme

en Occident et se répandit

rapidement en Europe :

faute de GPS, les marins

utilisaient des astrolabes

simplifiés pour se guider.

Aucun des grands

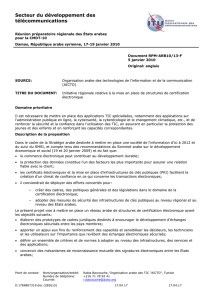

Observatoire de Samarcande (trace du

« grand quadrant »).

23

découvreurs, de Magellan à Bougainville en passant par Christophe Colomb, n’acceptait de

s’embarquer sans ce précieux auxiliaire !

Cette frénésie astronomique orientale ne

pouvait que conduire à la remise en question du

système de Ptolémée, des siècles avant Bruno,

Galilée ou Copernic ! Bien que plus philosophique

qu’observationnelle (sans la lunette, inventée par

Galilée, les Arabes n’avaient vu ni les phases de

Vénus, ni les satellites de Jupiter), cette remise en

question déclencha un mouvement « de

résistance » qui s’amplifia et atteignit l’Occident,

conduisant aux révolutions scientifiques italienne

ou polonaise.

Dès le IXe siècle, al-Battani (Albategnius,

858-929) engagea les hostilités. Il mit en évidence

la variation du diamètre apparent du Soleil, et

prouva donc la possibilité d’éclipses annulaires,

impossibles à comprendre dans le système de

Ptolémée. Il découvrit la précession des équinoxes

et détermina les conditions de visibilité de la

Nouvelle Lune. Il fut surtout apprécié en Europe à sa juste valeur, et Copernic le mentionne

ainsi pas moins de vingt-trois fois dans son œuvre maîtresse De revolutionibus orbium

caelestium !

Ibn-al-Haytham (Alhazen, XIe siècle), auteur d’un sulfureux Doutes sur Ptolémée,

affirma quant à lui que les modèles planétaires de l’Almageste étaient tout simplement…

erronés ! Même si c’était déjà l’opinion d’Aristote, il assura que la Voie Lactée n’était pas un

phénomène atmosphérique proche, mais était constituée d’astres extrêmement lointains. Il

estima aussi l’épaisseur de l’atmosphère à 52 000 pas (environ 50 000 mètres), ce qui est

assez proche de la valeur actuelle. Il combattit les visions classiques de l’optique, selon

lesquelles ce sont des rayons qui émanent des yeux qui permettent de voir les objets

environnants. Il fut le premier depuis Ptolémée à apporter des contributions substantielles à

l’optique théorique en publiant des théories sur la réflexion, la réfraction, la vision

binoculaire, les lentilles, l’arc-en-ciel, les miroirs sphériques et paraboliques, les aberrations

de sphéricité, ou encore le fait que le Soleil ou la Lune semblent présenter un plus grand

diamètre apparent lorsqu’ils sont bas sur l’horizon.

Plus tard, Ibn Rushd (1128-1198), mieux connu sous le nom d’Averroès, trancha dans

le vif : « l’astronomie actuelle n’offre aucune vérité, et concorde seulement avec les calculs

théoriques, pas avec ce qui existe réellement ». Il supportait un modèle concentrique de

l’Univers, et critiquait vertement le système des épicycles et déférents créé par Ptolémée pour

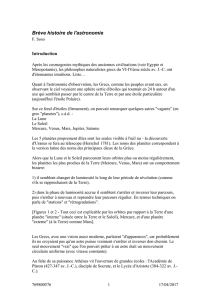

Les cratères lunaires sont aussi un livre

d’histoire : à gauche, le cratère Albategnius et

ses 136 km de diamètre, et au centre en bas, le

cratère Ptolémée (153 km).

6

6

1

/

6

100%