Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2009

99

Échos des congrès

Épidémiologie : les résultats

de l’étude ENTRED 2007-2010

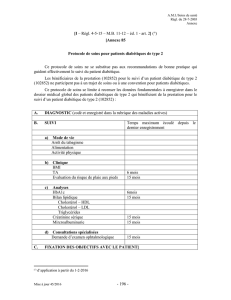

Un symposium était consacré aux premiers résultats de

l’étude ENTRED (Échantillon national témoin représen-

tatif des personnes diabétiques) 2007-2010. Rappelons

que cette enquête épidémiologique, coordonnée

par l’Institut de veille sanitaire (INVS), fait suite à une

première étude réalisée en 2001 sur un même plan

méthodologique : questionnaires soumis à un large

échantillon de sujets diabétiques et à leurs soignants,

suivi de la consommation médicale et des hospitalisa-

tions. Les objectifs étaient non seulement de décrire

les caractéristiques et l’état de santé des personnes

diabétiques de types 1 et 2, mais également d’évaluer

la démarche éducative et le coût des soins dans le cadre

des nouvelles modalités de prise en charge de l’affec-

tion de longue durée “diabète”. Un échantillon aléatoire

d’environ 10 000 sujets a été constitué, incluant des

adultes et enfants diabétiques de type 1 ou 2 identifiés

par trois remboursements d’hypoglycémiants oraux et/

ou insuline au cours de la dernière année.

Trois sous-analyses distinctes ont été menées : ENTRED-

Enfants et Adolescents, ENTRED-DOM pour les sujets

vivant dans les départements d’outre-mer, et ENTRED-

Métropole, dont les résultats ont été présentés à

Strasbourg. La population diabétique est estimée à

2,4 millions de personnes en métropole, et 8 126 adultes

ont participé à cette sous-étude. L’âge médian est de

66 ans et, sans surprise, le diabète de type 2 est la forme

la plus fréquente (92 % des sujets), le diabète de type 1

n’étant prépondérant qu’avant l’âge de 45 ans (54 % des

sujets). Près de 25 % des sujets diabétiques de type 2 ont

plus de 75 ans. Fait notable, 20 % des sujets diabétiques

sont nés à l’étranger. De plus, par comparaison à la popu-

lation française générale, le niveau socio-économique

des diabétiques s’avère nettement plus précaire.

De 2001 à 2007, la prise en charge des facteurs de risque

cardio-vasculaire s’est améliorée chez les diabétiques de

type 2. Ainsi, en dépit d’une plus grande fréquence de

l’obésité, l’équilibre glycémique (HbA1C médiane à 6,9 %),

les chiffres de pression artérielle (médiane à 130/80 mmHg)

et le profil lipidique (LDL cholestérol médian à 1,04 g/l) se

sont améliorés durant cette période. Cette tendance cor-

respond à une intensification des différentes interventions

thérapeutiques, avec en particulier une augmentation

très nette de la prescription de statines. Concernant les

hypoglycémiants oraux, les choix thérapeutiques se sont

modifiés et la metformine devient ainsi le traitement le

plus prescrit en monothérapie (60 % des cas), en accord

avec les recommandations actuelles. Notons cependant

que 41 % des sujets diabétiques de type 2 présentent un

taux d’HbA1C supérieur à l’objectif de 7 %, ce qui devrait

imposer un renforcement thérapeutique.

Concernant la qualité du suivi médical, la réalisation des

actes nécessaires au dépistage et au suivi des compli-

cations du diabète a progressé, mais de façon encore

insuffisante. Ainsi, au cours de la dernière année, seuls

36 % des sujets ont bénéficié d’un dosage de micro-

albuminurie (+ 3 % par rapport à 2001) et 50 % des

sujets d’une consultation d’ophtalmologie (+ 2 %). De

plus, seul un sujet sur deux a bénéficié d’au moins trois

dosages annuels d’HbA1C (+ 11 %). Le suivi de ces dia-

bétiques de type 2 est essentiellement assuré par les

médecins généralistes, sans recours aux spécialistes

diabétologues dans 87 % des cas.

En dépit des nombreux biais méthodologiques inhé-

rents à ce type d’enquête, ENTRED 2007 indique que

© copyright

Alfediam 2009 – Quand l’Alfediam

devient Société francophone du diabète

Pierre Gourdy*

* Service de diabétologie,

maladies métaboliques

et nutrition, pôle cardio-

vasculaire et métabolique,

CHU Rangueil, Toulouse.

Précédant de quelques jours le sommet de l’OTAN, le congrès annuel de l’Alfe-

diam s’est tenu du 17 au 20 mars 2009 à Strasbourg. La convivialité de la capitale

alsacienne, l’organisation parfaitement orchestrée par le Pr Michel Pinget et la

qualité du programme scientifique ont fait de ce rendez-vous un véritable succès.

Des dernières données épidémiologiques aux nouveaux concepts physiopatho-

logiques, nous revenons ici sur certains temps forts de cette manifestation.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 3 - mai-juin 2009

100

Échos des congrès

la qualité de la prise en charge des sujets diabétiques

de type 2 évolue de façon favorable en France, mais

que de nombreux efforts restent à mettre en place, en

particulier pour favoriser les interactions entre médecins

généralistes et spécialistes. Pour plus de précisions,

l’ensemble des données communiquées à Strasbourg

est disponible en ligne sur le site de l’institut de veille

sanitaire (www.invs.santé.fr).

Innovations thérapeutiques : le point sur

les greffes d’îlots et les voies alternatives

d’administration de l’insuline

Les représentants du réseau GRAGIL ont rapporté

les données de suivi de 39 patients ayant bénéficié

d’une greffe d’îlots de Langerhans entre juillet 2002 et

décembre 2006 dans un contexte de transplantation

rénale (n = 17) ou de diabète de type 1 instable (greffe

isolée, n = 22). Le protocole d’immunosuppression était

standardisé, associant tacrolimus et sirolimus après

traitement d’induction par daclizumab. En dépit d’une

insulino-indépendance transitoire, la greffe d’îlots a

permis un contrôle métabolique optimal et prolongé,

avec disparition des hypoglycémies : à 2 ans, la reprise

d’une insulinothérapie à faible dose s’est avérée néces-

saire dans la majorité des cas, permettant le maintien

d’une HbA1C inférieure à 7 %. De façon intéressante,

54 % des patients greffés à Genève étaient insulino-

indépendants à 1 an, contre 30 % des sujets greffés

en France. Permettant d’expliquer cette disparité, le

nombre d’îlots greffés dans les centres français était

inférieur à celui de l’équipe suisse, et la durée de trans-

port des îlots était trois fois supérieure pour atteindre

les centres français.

La recherche de voies alternatives pour l’administration

d’insuline se poursuit, et la perspective d’une adminis-

tration par voie orale semble se préciser. Afin de per-

mettre à l’hormone de franchir les barrières chimiques

et physiques gastro-intestinales, un principe de double

encapsulation des molécules d’insuline est en effet en

cours de développement. La première encapsulation,

qui permet de franchir la barrière intestinale, donne

naissance à des nanoparticules qui sont elles-mêmes

encapsulées dans un véhicule d’alginate gastrorésistant

leur permettant d’échapper à la dégradation par les

enzymes gastriques. Des résultats incitant à la poursuite

du développement de ce concept technologique ont

été obtenus chez le rongeur, avec une biodisponibilité

de 20 % et un effet hypoglycémiant encourageant dans

des conditions d’administration chronique (15 jours)

chez le rat diabétique.

Nouveaux concepts : la flore intestinale

au centre des préoccupations !

Parmi les nouvelles pistes physiopathologiques per-

mettant d’expliquer la survenue d’une obésité et d’un

diabète de type 2, F. Baeckhed (Stockholm), P. Cani

(Bruxelles) et R. Burcelin (Toulouse) ont illustré, à la

lumière de leurs derniers travaux, le rôle crucial de la

flore intestinale. Les résultats récemment obtenus dans

les modèles de souris axéniques ont en effet révélé

l’influence majeure du microbiote intestinal sur le méta-

bolisme glucidique. De plus, chez le rongeur, l’adminis-

tration d’une alimentation hyperlipidique entraîne des

modifications importantes de la flore microbienne, avec

pour conséquences une majoration de la perméabilité

intestinale et l’installation de troubles du métabolisme

glucidolipidique. De façon tout à fait originale, des don-

nées cliniques préliminaires semblent indiquer que des

sujets présentant un profil d’insulinosensibilité ou d’in-

sulinorésistance (défini lors d’un clamp hyperinsulinémi-

que) sont caractérisés par des profils très spécifiques en

termes de microflore bactérienne au niveau du cæcum,

suggérant une véritable signature métagénomique

associée au statut d’insulinorésistance. Enfin, chez la

souris, la composition de la flore intestinale influence

directement la production locale de proglucagon, affec-

tant ainsi les taux de GLP1 et GLP2. Or, le GLP2 exerce un

effet trophique sur la muqueuse intestinale, favorisant

ainsi le maintien de sa fonction de barrière intestinale.

Cet effet trophique pourrait expliquer l’effet favorable

de certains prébiotiques sur le plan métabolique. En

effet, l’administration d’un antagoniste spécifique du

récepteur du GLP2 annule les effets bénéfiques de ces

molécules en termes de perméabilité intestinale. À

l’inverse, l’administration d’un agoniste du récepteur

du GLP2 à des souris Ob/Ob permet de réduire de façon

significative la perméabilité intestinale et les taux plas-

matiques de LPS (lipopolysaccharides).

L’Alfediam change de nom

Une fois n’est pas coutume, une des informations

majeures du congrès 2009 n’est pas d’ordre scientifi-

que. En effet, le conseil d’administration a profité de

cet événement pour proposer de modifier le nom de

notre société afin d’optimiser sa visibilité thématique,

en particulier par les instances politiques et adminis-

tratives. L’assemblée générale ayant donné son accord,

l’Alfediam est donc rebaptisée en “Société francophone

du diabète” et nous donne rendez-vous pour son pro-

chain congrès à Lille en 2010.

■

- 092008 - LifeScan SAS, division de Ortho-Clinical Diagnostics France - 1 Rue Camille Desmoulins TSA 40007 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 - RCS de Nanterre B330202334.

NOUVEAU,particulièrement adapté aux patients diabétiques de type 2

OneTouch® Vita™, lecteur de glycémie sans

codage, permet de réaliser une Auto-

Surveillance Glycémique en toute simplicité.

OneTouch® Vita™ vous aide également

àexpliquer le lien entre glycémie

et alimentation.

OneTouch® Vita™, pour améliorer simplement

le suivi glycémique.

Un univers de simplicité

Simple,Fiable,Spécifique

24h/24 7j/7

0 800 00 00 00

Hcp/Pharma_210x297 30/07/08 11:30 Page 1

1

/

2

100%