La Mésopotamie

La Mésopotamie

1

La Mésopotamie

D’après Wikipédia

La Mésopotamie (du grec Μεσοποταµία / Mesopotamía, de µεσο / meso « milieu, entre » et ποταµός / potamós,

« fleuve » : désigne le pays « entre deux fleuves ») est une région du Moyen-Orient située entre le Tigre et

l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel.

Elle comprend au nord (nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak actuels) une région de plateaux, qui est une zone

de cultures pluviales, et au sud, une région de plaines où l'on pratique une agriculture qui repose exclusivement

sur l'irrigation.

Le sens du mot Mésopotamie a évolué au fil du temps. Au sens classique des Grecs et des Romains, la

Mésopotamie désigne la partie du nord appelée aussi Djézireh depuis la conquête arabe (vers 634 ap. J.-C.), pour

la zone humide et irriguée on trouve le mot Sawâd dans les textes d'origine arabe. Chez Arrien, qui écrit une

Anabase d'Alexandre le Grand, on trouve pour la première fois le terme de Mésopotamie. Le terme vient d'une

expression qui existe dans les langues locales, et que l'on trouve en akkadien sous la forme de Birīt Nārim

"Intervalle du fleuve" (de birīt, « intervalle » et nārim, « fleuve ») ou Māt Birītim « Pays de l'intervalle » (de

māt, « Pays » et birītim, « intervalle »). En araméen, il existe sous la forme de Beyn Nahrīm "entre les fleuves"

(de beyn « entre » et nahrein « fleuve »), expression qui désigne dans tous les cas, la partie haute de l'Euphrate.

Actuellement, le terme « Mésopotamie » est généralement utilisé en référence à l'histoire antique de cette région,

pour la civilisation ayant occupé cet espace jusqu'aux derniers siècles avant l'ère chrétienne.

I. L

E PAYS

Géographie

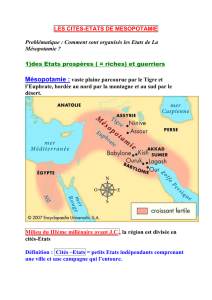

Extension du Croissant fertile

La notion essentielle est celle de Croissant fertile. Il s'agit de la

zone où l'irrigation n'est pas nécessaire pour l'agriculture. Ce

croissant est délimité par l'isohyète 250 mm. Concrètement, cette

zone se trouve entre le Zagros, le Taurus et les côtes

méditerranéennes et du Golfe Persique. C'est dans cette zone

qu'a lieu la révolution néolithique.

On y inclut la région qui se situe au sud, entre les fleuves du

Tigre et de l'Euphrate (en Irak actuel). Mais dans cette région, il

est nécessaire de recourir à l'irrigation car les précipitations n'y

sont pas assez importantes.

Le terme d'Assyrie est très couramment employé pour désigner

le nord de la Mésopotamie. Parallèlement, le terme de Babylonie

désigne le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire la plaine

mésopotamienne. En effet, à partir de la moitié du II

e

millénaire

av.j.c, la région connaît deux entités politiques, dont l'une a pour capitale Assur — c'est l'Assyrie — et l'autre qui

a pour capitale Babylone — c'est la Babylonie.

Le nord de la Mésopotamie est un vaste plateau désertique, tandis que le sud est une immense plaine alluviale

très fertile où, de plus, la présence de nombreux bras de fleuve et de marécages permettait l'irrigation. Cette

situation idéale en fit un des grands foyers de civilisation.

Chronologie

Préhistoire

La présence de l'homme y est attestée depuis la préhistoire, à partir du Paléolithique moyen. Au Néolithique,

vers 7000, sur le site de Jarmo, la poterie fait pour la première fois son apparition, des traces manifestes du début

de la domestication progressive des animaux et des plantes apparaissent également, et l'utilisation de briques

crues témoigne pour la première fois de l'existence d'une vie en village...

Protohistoire

La Mésopotamie

2

À partir du chalcolithique, vers 6000, on note, outre l'usage du cuivre, l'usage de l'irrigation en agriculture,

l'apparition des sceaux-cachets, des peintures murales, de la céramique peinte, incisée ou décorée, des premiers

sanctuaires ainsi qu'une utilisation généralisée de la brique.

Entre 6000 et 5000, on distingue la succession de trois cultures de types différents :

• la Période de Hassuna (5800-5500)

• la Période de Samarra (5600-5000)

• la Période de Halaf (5500-4700)

Puis viennent deux phases où le processus de complexification sociale s'accélère, jusqu’à la constitution de

véritables États, puis la création d'une première forme d'écriture qui fait basculer la Mésopotamie dans

l'Histoire :

• la Période d'Obeid (4700-4100)

• la Période d'Uruk (4100-2900)

Histoire [modifier]

La période historique commence en Mésopotamie vers 3300, quand l'écriture est mise au point. Elle est divisée

en plusieurs périodes successives :

• Période d'Uruk récent (3400-2900) : L'écriture se développe, mais les textes écrits à cette époque sont

encore difficiles à interpréter, et il s'agit de documents administratifs et de listes lexicales, qui ne nous

apprennent rien sur l'histoire évènementielle.

• Période des Dynasties archaïques (2900-2340) : Elle est divisée en trois sous-périodes. C'est à partir de

la moitié du III

e

millénaire qu'on est informé sur les évènements, avant tout grâce aux archives

retrouvées à Lagash. C'est la période des cités-états de Basse Mésopotamie.

• Période d'Akkad (2340-2180) : Sargon d'Akkad met fin à la période des cités-états en les incluant dans

le premier état territorial, qui se mue vite en véritable empire, notamment grâce à l'action de son petit-

fils Naram-Sin.

• Période néo-sumérienne (2180-2004) : L'Empire d'Akkad s'effondre à cause de révoltes et d'attaques de

peuples "barbares". Les cités-états sumériennes reprennent leur indépendance, avant d'être unifiées par

les rois fondateurs de la Troisième dynastie d'Ur, Ur-Nammu et son fils Shulgi, qui établissent un

nouvel empire dominant la Mésopotamie.

• Période paléo-babylonienne (ou amorrite) (2004-1595) : Le royaume d'Ur s'effondre vers 2000 sous les

coups des Élamites et des Amorrites. Ces derniers prennent la tête de différents royaumes qui se

partagent la Mésopotamie : Isin, Larsa, Eshnunna, Mari, puis Babylone, qui finit par dominer toute la

région sous le règne de Hammurabi, avant de décliner lentement jusqu’à la prise de la ville par les

Hittites vers 1595.

• Période médio-babylonienne (terminologie non fixée) (1595-c.1080) : Les Kassites fondent une

nouvelle dynastie qui domine Babylone pendant plus de quatre siècles. Au nord, le Mitanni exerce sa

domination avant de se faire supplanter par le royaume médio-assyrien. La rivalité entre les deux entités

occupant le nord et le sud de la Mésopotamie apparaît alors. Cette période se termine avec une crise

grave, provoquée notamment pas les invasions des Araméens.

• Période néo-assyrienne (911-609) : Les Assyriens rétablissent leur puissance dans le courant du IX

e

siècle, et établissent un empire dominant tout le Proche-Orient, qui connaît sa période d'apogée sous les

Sargonides, avant de s'effondrer à la fin du VII

e

siècle sous les coups des Babyloniens et des Mèdes.

• Période néo-babylonienne (625-539) : Les Babyloniens reprennent à leur profit une partie de l'empire

néo-assyrien, notamment grâce à l'action de Nabuchodonosor II. Ce royaume connaît cependant un

déclin rapide, et il passe en 539 sous le contrôle du roi perse Cyrus II.

• Période achéménide (539-331) : La Mésopotamie est sous domination étrangère, mais cela ne l'empêche

pas de connaître une période de grande prospérité.

• Période séleucide (331-140) : L'empire perse achéménide tombe sous les coups d'Alexandre le Grand,

et après la mort de ce dernier et les luttes qui s'ensuivent la Mésopotamie est dominée par les

Séleucides. La culture mésopotamienne connaît à cette période un déclin qui s'accélère au II

e

siècle.

La Mésopotamie

3

• Période parthe (140 av. J.-C.-224 ap. J.-C.) : Après moult péripéties, les parthes chassent les Séleucides

de Mésopotamie dans le courant du II

e

siècle. C'est sous leur règne que disparaît définitivement

l'antique culture mésopotamienne, qui subsistait jusqu'alors dans le milieu des temples de Babylonie.

A noter : un intermède romain avec les conquêtes de Trajan (116 ap. J.-C.) qui prit la capitale parthe Ctésiphon

et descendit jusqu'au Golfe Persique, avec l'ambition de reconquérir l'empire d'Alexandre. Son successeur,

Hadrien, abandonne ces territoires dès son avènement (117). Plus tard, l'empereur Septime Sévère arrachera

définitivement la Mésopotamie du Nord aux Parthes lors de ses campagnes de 195-198.

Composition ethnique

Au III

e

millénaire, la Basse Mésopotamie est divisée entre deux ethnies : les Sumériens, parlant une langue sans

parenté connue, et une population sémitique que l'on appelle par commodité les Akkadiens (bien que ce terme ne

soit utilisé qu'à partir du règne de Sargon d'Akkad, à la fin du XXIV

e

siècle), parlant une langue sémitique,

l'akkadien. Si ces derniers se rattachent bien aux autres populations que l'on connaît pour le Proche-Orient

ancien, en majorité sémites, l'origine des Sumériens nous échappe, de même que l'époque à laquelle il faut dater

leur disparition (fin du III

e

millénaire ? début du II

e

?). On a aussi supposé l'existence d'un peuple qui aurait

peuplé la Basse Mésopotamie avant les Sumériens et les Sémites (nommé "peuple X" par S. N. Kramer) car

plusieurs toponymes de cette région ne s'expliquent ni par le sumérien, ni par l'akkadien.

La fin du III

e

millénaire voit l'entrée en scène de deux groupes ethniques importants : les Amorrites, des sémites,

et les Hourrites, parlant une langue sans parenté actuelle. Les premiers établissent dans le Proche-Orient un

ensemble de dynasties qui durent durant la première moitié du II

e

millénaire, et se fondent dans la population

sémite déjà présente en Mésopotamie, tandis que les seconds sont surtout présents dans le nord mésopotamien et

en Syrie.

D'autres groupes de populations sans parenté identifiée (parce qu'ils sont mal connus) viennent des régions du

Zagros : les Gutis, les Lullubis, et les Kassites. Les Subaréens, habitant au nord, sont peut-être des Hourrites. Ils

sont pour la plupart des nomades, et peu importants numériquement.

A la fin du II

e

millénaire, un nouveau peuple sémite reprend le chemin emprunté plus tôt par les Amorrites : les

Araméens. Ils s'établissent dans toute la Mésopotamie, et finissent par en devenir une composante majeure. Leur

langue s'impose dans la région durant le I

er

millénaire.

Le I

er

millénaire voit aussi l'incursion de populations indo-européennes : les Mèdes et les Perses, qui restent

cependant confinés au Plateau iranien, même si les seconds prennent le contrôle politique de la région après 539,

et ensuite les Grecs qui prennent la région en 331, et finissent par y établir des colonies. Plus tard c'est un autre

peuple iranien, les Parthes, qui s'établissent en Mésopotamie. mais la population de cette région reste en majorité

sémite.

Organisation politique

La Mésopotamie a vu l'aboutissement du processus de création de l'État, dans le courant du IV

e

millénaire avec

l'élaboration des premiers micro-états (les cités-états) dans sa partie méridionale. On a parfois imaginé

l'existence d'une "démocratie primitive", ou bien d'une "oligarchie", ou encore d'un régime dirigé par un "roi-

prêtre". Quoiqu'il en soit, dès l'apparition de sources qui nous permettent d'analyser le système d'organisation

politique des états mésopotamiens, on est en présence d'une système monarchique, dirigé par un souverain, en

sumérien EN, ENSÍ, et LUGAL. Les deux premiers termes renvoyant au domaine religieux, ils laissent

envisageable l'existence d'un "roi-prêtre" dans certains états. Le dernier désigne clairement un "roi", šarrum en

akkadien.

Après l'époque des cités-états, le premier état territorial ou empire est élaboré par Sargon d'Akkad vers la fin du

XXIV

e

siècle. Dès lors, la Mésopotamie est dirigée en plusieurs royaumes, avant que la césure entre l'Assyrie au

nord et Babylone au sud ne soit établie dans la seconde moitié du II

e

millénaire. Dans la première partie du I

er

millénaire sont élaborés les premiers véritables empires à très grande échelle, le néo-assyrien (911-609), le néo-

babylonien (624-539), avant la mise en place de l'empire perse des Achéménides, qui marque la fin de la

Mésopotamie en tant que centre politique du Proche-Orient avant plusieurs siècles.

L'idéologie du pouvoir

Quelle que soit la dimension des royaumes, l'idéologie du pouvoir reste basée sur les mêmes principes. Le

véritable souverain du pays est sa divinité tutélaire, qui accorde la royauté à une personne qui est digne de lui,

qui n'est jamais que son représentant terrestre, chargé d'assurer l'entretien des temples du pays et aussi de grandes

conquêtes territoriales. Ces dieux sont les divinités tutélaires des cités-états du III

e

millénaire, puis le grand dieu

Enlil avec l'avènement des états prétendant dominer les pays de Sumer et d'Akkad, et enfin les divinités au

La Mésopotamie

4

caractère plus "national" pour les royaumes et empires à partir de la fin du II

e

millénaire : Assur en Assyrie et

Marduk à Babylone.

L'histoire sur la longue durée était considérée comme cyclique. Cela est bien marqué par des textes comme la

Liste royale sumérienne, dont la chronologie est une succession de dynastie régnant tour à tour, leur avènement

et leur chute étant due à la volonté des dieux. Chaque période de crise est considérée comme la punition infligée

par les dieux à des souverains impies, tandis que la prospérité et le succès militaire sont au contraire la

démonstration de la faveur divine.

Le roi et l'État

Les états mésopotamiens sont donc organisés autour de la figure royale. Celui-ci dirige l'administration, l'armée,

la justice, et il est chargé d'assurer le bon déroulement du culte rendu aux dieux, entreprend des grands travaux.

Il est entouré de "ministres" l'aidant dans ses tâches, et dirigeant une administration gérant ses terres, le

prélèvement des taxes, la justice locale. Ce système se complexifie avec l'élaboration d'entités politiques plus

vastes.

Les relations diplomatiques

La Mésopotamie est restée durant une grande partie de son histoire divisée entre plusieurs états, qui ont eu à

entretenir des relations diplomatiques entre eux, et ont aussi été en contact avec des royaumes extérieurs au Pays

des deux-fleuves. Les pratiques diplomatiques sont diverses : correspondance entre cours, conclusion d'accords,

mariages interdynastiques, échanges de présents. Ce système se remarque dès la fin du III

e

millénaire, mais on le

voit mieux dans le II

e

millénaire (notamment grâce aux archives de

Mari et aux lettres d'Amarna).

Lettres

Écriture

Inscription cunéiforme du palais de Dur-Sharrukin, époque néo-

assyrienne, fin du VIII

e

siècle (Musée du Louvre)

La Mésopotamie a vu l'élaboration de ce qui est actuellement considéré

comme le plus ancien système d'écriture au Monde. On date son

apparition vers 3500 avant. J.-C. Ce système d'écriture est d'abord

linéaire, puis il prend un aspect cunéiforme dans le courant de la

seconde moitié du III

e

millénaire. On écrit alors essentiellement sur des tablettes faites en argile, abondant en

Mésopotamie. Ce support survit très bien à l'épreuve du temps (et encore plus quand il est cuit à la suite d'un

incendie), et c'est ce qui nous permet d'avoir une quantité de documentation écrite considérable sur la

Mésopotamie ancienne. À partir du début du I

er

millénaire, cette forme d'écriture est concurrencée par l'alphabet

araméen, rédigé sur du parchemin ou du papyrus, support périssable dont aucun exemplaire ne nous est parvenu.

Celui-ci finit par supplanter le cunéiforme vers le milieu du I

er

millénaire, avant la disparition définitive de ce

dernier au début de notre ère.

Les scribes

Seule une minorité de la population était alphabétisée. Les spécialistes de l'écriture étaient les scribes. Ils

suivaient une formation destinée à leur apprendre à maîtriser le cunéiforme, et s'initiaient au sumérien et à

l'akkadien (à partir de la fin du III

e

millénaire). Il y avait plusieurs niveaux de spécialisation, allant du simple

scribe d'administration au lettré ayant suivi de nombreuses années de formation, travaillant souvent dans les

temples.

On estime également qu'une certaine partie de la population, dans les couches supérieures, pouvait comprendre

ou écrire des textes cunéiformes. Il s'agit du personnel administratif, politique, ou bien de marchands.

Bibliothèques

Les tablettes cunéiformes étaient entreposées dans des endroits prévus à cet

effet dans les bâtiments où ils étaient rédigés. Parfois même des salles étaient

réservées aux archives. Les tablettes pouvaient être placées dans des paniers,

des coffres, ou bien sur des étagères. Un système de classement pouvait

avoir été mis au point, mais il nous échappe bien souvent. On pouvait faire

des classements d'archives administratives, mais aussi de production

littéraire savante, comme dans le cas de la prétendue Bibliothèque

d'Assurbanipal, trouvée à Ninive.

La Mésopotamie

5

Production écrite

Tablette de vente de propriétés retrouvée à Shuruppak, XXVI

e

siècle

La production écrite mésopotamienne qui nous est parvenue est constituée en majorité de textes de nature

administrative. Il s'agit souvent de comptes liés à l'agriculture, l'élevage, des distributions de rations à des

travailleurs, des comptes d'entrées et des sorties d'entrepôts.

A côté de cela, on trouve des textes de la pratique plus élaborés : des contrats (de prêt, de vente, de location) ou

des lettres. Ils sont un apport inestimable pour nous aider à mieux approcher la vie quotidienne des anciens

mésopotamiens.

Les textes littéraires sont minoritaires en quantité. Ils se composent en premier lieu de listes lexicales, mais aussi

de textes d'apprentissage de certains métiers, ou bien des descriptifs de rituels, jusqu’à des productions de

littérature plus savante, des textes mythologiques, épiques.

Un dernier genre que l'on peut distinguer est celui des inscriptions et textes royaux. Ce sont des textes produits

par les rois, destinés à célébrer leurs grandes œuvres. Les perdants ayant rarement l'occasion de se faire entendre,

ce sont le plus souvent les vainqueurs qui ont la parole. Ce genre de textes va de l'inscription de fondation,

jusqu’à des récits plus élaborés comme les Annales royales assyriennes.

Les dieux

Article détaillé : Mythologie mésopotamienne.

Les dieux mésopotamiens sont pour la plupart très anciens, et leur origine nous est souvent inaccessible. Les plus

anciens ont un nom sumérien et un nom akkadien. Les principaux dieux sont :

• Anu/An, le Ciel

• Enlil, le dieu de l'Air, souverain des dieux

• Enki/Ea, dieu de l'Abîme

• Nanna/Sîn, le dieu-lune

• Utu/Shamash, le dieu-soleil

• Ninhursag, déesse-mère

• Inanna/Ishtar, la déesse de l'Amour et de la Guerre, la planète Vénus

• Ishkur/Adad/Addu, le dieu de l'Orage

• Ninurta, divinité guerrière

• Ereshkigal et Nergal, le couple régnant sur les Enfers

• Nabû, dieu de la sagesse et de l'écriture

À partir de la fin du II

e

millénaire, les dieux « nationaux » Marduk à Babylone et Assur en Assyrie prennent une place de

premier choix.

Hommes et dieux

Toutes les anthropogonies mésopotamiennes expliquent que les dieux ont créé les humains de manière à en faire leurs

serviteurs, chargés de leur entretien. De manière concrète, cet entretien passe par le culte qui est rendu aux dieux dans ce qui

est considéré comme leur résidence, le temple.

Les hommes pieux sont en principe assurés de la bienveillance divine à leur égard. En revanche, quiconque offenserait les

dieux se place sous la menace d'une punition divine : maladie, disgrâce, difficultés économiques, etc.

Les temples

Les temples sont considérés comme étant les résidences terrestres de leur divinité principale, et souvent de leur entourage

(parèdre, enfants, personnel divin). Ils portent d'ailleurs le même nom que les résidences humaines (É en sumérien, bītu(m) en

akkadien). Ils étaient également souvent flanqués d'une tour à étages (ziggurat), monument emblématique de la civilisation

mésopotamienne, passé à la postérité grâce au récit biblique de la Tour de Babel.

Les temples sont constitués d'une cella, abritant une statue divine, représentation terrestre qui garantit la présence de celle-ci

en ce lieu, et qui doit constamment être entretenue.Les temples étaient interdits au peuple. Sa perte, notamment après une

défaite militaire et un sac du temple, est considéré comme un grand malheur.

Parce qu'ils doivent assurer le très coûteux entretien des dieux (et leur personnel), les temples sont dotés en terres, et aussi

parfois en ateliers, montent des opérations commerciales. Il s'agit d'agents économiques de premier plan.

Le clergé

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%