» Cellules tumorales et ADN libre circulant

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

174

Cellules tumorales

et ADN libre circulant

dossier thématique

RÉSUMÉ

Summary

»

La progression tumorale est associée à une augmentation de la

concentration en ADN circulant dans le cancer bronchique non

à petites cellules comme dans la plupart des cancers. L’utilisation

de ces résultats pour la mise en place d’un dépistage ou d’un test

pronostique reste encore largement discutée. En revanche, ces

dernières années, les altérations moléculaires tumorales ont pu être

détectées dans l’ADN circulant, positionnant ce matériel comme

“biopsie liquide”. L’ADN circulant devient ainsi une source alternative

de matériel tumoral lorsque le prélèvement fait défaut et rend

également envisageable le suivi des changements moléculaires au

cours du traitement. Les aspects technologiques et les applications

à la routine sont discutés ici en prenant comme exemple les

mutations de l’EGFR.

Mots-clés : Cancer du poumon – ADN circulant – EGFR – Suivi.

Changes in the levels of circulating nucleic acids have been

associated with malignant progression in non-small-cell

lung cancer (NSCLC) as in many others cancers. But the

potential use of circulating nucleic acids quantifi cation for

NSCLC screening and prognosis is still debated. During the

past decade, tumor molecular alterations have been detected

in cell-free DNA of patients and therefore their use as a “liquid

biopsy” has been proposed. Cell-free DNA could be used as

a substitute for non-contributive tumor biopsies, and allow

tracking molecular changes during treatment. Technological

issues and routine applications are discussed based on EGFR

alterations as an example.

Keywords: Lung cancer – Circulating DNA – EGFR – Follow-up.

Une biopsie liquide

Soixante-dix pour cent des cancers bronchiques non à

petites cellules (CBNPC) sont diagnostiqués alors qu’ils

sont déjà à un stade avancé et inopérable. Ces stades

avancés sont de mauvais pronostic, et le développe-

ment d’outils de dépistage précoce et de suivi amélio-

rerait considérablement la prise en charge des patients.

Les ADN circulants ont été découverts en 1948 (1), et

les mécanismes cellulaires impliqués sont maintenant

assez bien connus (2). Une partie de ces ADN provient

de la tumeur, et les altérations moléculaires du tissu

d’origine peuvent être détectées en faible proportion

dans l’ADN circulant. Actuellement, dans le cadre de

la thérapie ciblée par inhibiteurs de l’activité tyrosine

kinase (ITK) de l’EGFR, les mutations du récepteur sont

recherchées dans l’ADN extrait de tissus fi xés au formol

et inclus en paraffi ne (fi gure 1). Ces ADN sont souvent

dégradés, les blocs sont parfois épuisés et/ou pauvres

en cellules cancéreuses, et, chez certains patients, il

n’est pas possible d’eff ectuer un prélèvement tissulaire.

À l’inverse, il est facile de réaliser des prélèvements

sanguins. Ces “biopsies liquides” peuvent servir à la fois

pour dénombrer et caractériser les cellules tumorales

circulantes qu’elles peuvent contenir (cf. notamment

articles de E. Pailler et al., p. 162, et de P. Hofman, p. 168)

et pour quantifi er et analyser les ADN présents dans la

phase acellulaire de ces échantillons (fi gure 1). On peut

alors imaginer utiliser ces biopsies pour la recherche

des altérations tumorales avant traitement mais éga-

lement pour le suivi des patients, selon des conditions

techniques qui restent à affi ner.

La quantifi cation freinée par la technique

Concentration augmentée au diagnostic

Depuis quelques années, l’ADN circulant est au cœur

d’études quantitatives évaluant le potentiel diagnos-

tique et pronostique de leur dosage. Dans le plasma

Apports potentiels de l’ADN circulant

pour la prise en charge des cancers

bronchiques non à petites cellules

Cell-free circulating DNA and the management

of non-small-cell lung cancer

Audrey Vallée*, Marc Denis*

* Laboratoire

de biochimie,

CHU de Nantes.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

175

Apports potentiels de l’ADN circulant pour la prise en charge

des cancers bronchiques non à petites cellules

de patients de stade I à IV, les concentrations établies

par PCR en temps réel varient, pour 1 ml de plasma,

de quelques nanogrammes à une centaine de nano-

grammes dans les populations contrôles et d’une

dizaine à plusieurs centaines de nanogrammes chez

les patients atteints d’un cancer du poumon (3, 4).

Si les valeurs diff èrent, les conclusions se rejoignent

sur la diff érence entre les populations : les patients

présentent de 2 à 4 fois plus d’ADN circulant que les

contrôles sains. Si la concentration est parfois corrélée

au sexe (3), aucune association n’a été retrouvée avec

l’âge, le statut tabagique ou le type histologique. Le

stade de la maladie, la taille de la tumeur, sa localisation

ou le nombre de sites métastatiques sont des critères

encore discutés, par manque de cohortes de taille suf-

fi sante pour conclure sur ces diff érents paramètres (5).

Les diff érences de concentration seraient signifi catives

jusqu’à 1 an avant le diagnostic du cancer par scanner

thoracique, comme ont pu l’observer Sozzi et al. sur un

suivi de 1 035 fumeurs pendant 5 ans (6).

Valeur pronostique de la concentration

avant traitement

Avant traitement, les fortes concentrations en ADN

circulants sont presque toujours associées à une survie

globale diminuée chez les patients traités par chimio-

thérapie (4, 7) ou géfi tinib (5). En revanche, peu de

résultats ont été publiés sur la valeur prédictive. Dans

une étude concernant des patients traités par chimio-

thérapie, les auteurs n’observent aucune diff érence

signifi cative de la concentration en ADN circulants

avant traitement entre les patients répondeurs et les

non-répondeurs. Cependant, les dosages en cours de

thérapie montrent une concentration signifi cativement

plus élevée chez les patients en progression que chez

les patients en rémission partielle ou stables (4). De

manière générale, ces résultats sont obtenus dans le

cadre d’études qui n’étaient pas destinées à évaluer la

valeur prédictive des ADN circulants ou sur des petites

cohortes. Un projet dédié répondrait plus clairement

à la question.

Variations signifi catives en cours de traitement

Quelques équipes ont poursuivi les tests après une

chirurgie ou après le début du traitement et observent

que, chez les patients en progression, les concentrations

en ADN circulants resteraient élevées ou augmente-

raient, alors que les patients en rémission ou au moins

stabilisés verraient leurs concentrations plasmiques se

stabiliser, voire diminuer. C’est ce que montre l’étude

de Sozzi et al. (6). Au cours du suivi de 38 patients, ils

observent, chez les 35 patients qui ne rechutent pas,

une concentration moyenne en ADN circulants plasma-

tiques nettement inférieure à la concentration moyenne

mesurée au moment de la chirurgie, et qui devient

comparable aux concentrations du groupe contrôle.

Cette diminution aurait lieu essentiellement dans les

6 mois suivant la chirurgie. À l’inverse, ils observent, chez

3 patients, une augmentation de 2 à 20 fois la concen-

tration en ADN plasmiques initiale sur une période

allant de 7 à 23 mois après la chirurgie. Deux de ces

patients ont développé des métastases hépatiques et

sont décédés 2 mois plus tard, et le troisième a rechuté

localement 2 ans après (6).

Un frein méthodologique

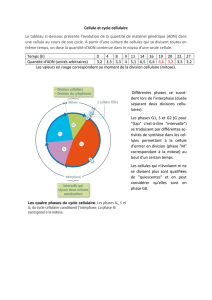

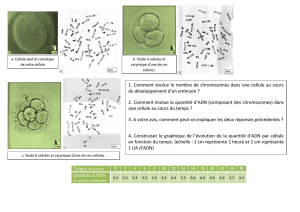

La fi gure 2, p. 176, présente schématiquement les diff é-

rents types de profi ls qui peuvent être obtenus par ces

études quantitatives. Si, actuellement, les concentrations

en ADN circulants ne sont pas utilisées comme outil

diagnostique ou pronostique, c’est par manque d’une

standardisation des méthodes d’extraction et de dosage

qui permettrait d’établir les seuils nécessaires (seuils 1

Figure 1. Les ADN circulants, alternative aux prélèvements tissulaires ?

Les altérations moléculaires de la tumeur sont généralement recherchées dans des prélèvements

tissulaires. Ceux-ci peuvent être “épuisés”, pauvres en cellules cancéreuses, voire diffi ciles à obtenir.

De l’ADN provenant de la destruction des cellules normales circule librement dans le sang chez

toute personne. Chez les patients ayant un cancer, on retrouve, en plus, de l’ADN provenant de

la tumeur. Avec des techniques sensibles, il est possible de mettre en évidence ces altérations

moléculaires présentes dans les ADN circulants.

Prélèvement tissulaire

Biopsie liquide

ADN fragmenté

ADN circulant

Altération moléculaire

Cellules

tumorales circulantes

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

176

dossier thématique

Cellules tumorales

et ADN libre circulant

et 2 ; fi gure 2). Récemment, El Messaoudi et al. (8) ont

proposé les premières “bonnes pratiques” préanalytiques

spécifi ques aux ADN circulants. Ils recommandent de

travailler avec du plasma collecté dans des tubes EDTA,

de centrifuger le tube de sang au plus tard 6 h après

le prélèvement, de conserver le plasma entre − 20 et

− 80 °C, de conserver les ADN circulants extraits à − 20 °C

et d’éviter les cycles de décongélation-recongélation

répétés (8). Le respect de ces recommandations devrait

permettre aux prochaines études d’aider à conclure sur

l’intérêt de ces approches quantitatives (8).

Approches qualitatives : recherche

d’altérations moléculaires

Les concentrations en ADN circulants refl ètent des

processus pathologiques mais également physio-

logiques (2). L’identifi cation de marqueurs spécifi ques

au cancer est donc une garantie de suivre exclusivement

l’ADN tumoral. Deux choix sont possibles : rechercher

soit des marqueurs du cancer bronchique, soit des

marqueurs personnalisés, comme le marqueur thé-

ranostique EGFR.

Marqueurs diagnostiques et pronostiques

L’hyperméthylation des promoteurs de gènes suppres-

seurs de tumeurs est un mécanisme classique de la

tumorigenèse. La méthylation de marqueurs comme

RASSF1A et RARB2 a ainsi été analysée par traitement

de l’ADN circulant par du bisulfi te de sodium suivi de

pyroséquençage (9). L’hyperméthylation de ces mar-

queurs est eff ectivement détectable dans le plasma

des patients, et leurs indices de méthylation sont 2 à

3 fois plus élevés chez les patients atteints d’un can-

cer du poumon que dans les populations contrôles.

Les auteurs proposent un test diagnostique sensible

à 87 % et spécifi que à 75 %. De façon intéressante, ils

observent également une diminution de l’indice de

méthylation après une résection chirurgicale ou après

le début d’une chimiothérapie, sauf dans le cas des

patients qui rechutent quelques mois plus tard, chez

lesquels l’indice aurait tendance à augmenter.

Au-delà d’une sensibilité souvent imparfaite, proba-

blement liée aux conditions préanalytiques, l’absence

d’implications cliniques fortes fait que la plupart des

marqueurs testés ne trouvent pas non plus leur place

dans les examens de routine actuels. En revanche, la

détection de marqueurs prédictifs de la réponse aux

traitements (marqueurs théranostiques) aurait un réel

intérêt clinique.

Choix thérapeutique : recherche de marqueurs

théranostiques

Les mutations du gène EGFR sont recherchées en rou-

tine pour la prescription des ITK de l’EGFR sur ADN

extrait de tissus fi xés au formol et inclus en paraffi ne.

Mais, pour environ 10 % des patients (rapport d’activité

des plateformes de génétique moléculaire des cancers,

INCa, 2011), l’analyse n’aboutit pas, soit à cause d’une

qualité insuffi sante de l’ADN extrait, soit parce que le

bloc est épuisé ou que le prélèvement n’est pas suffi -

samment riche en cellules cancéreuses. L’analyse des

ADN circulants pourrait donc se substituer aux tests

sur tissus lorsque ceux-ci ne sont pas fructueux. Pour

compenser les faibles quantités de matériel extrait sur

plasma et la faible représentation des copies mutées

dans les ADN circulants, un travail technique important

a été réalisé pour garantir les meilleures sensibilités de

détection des altérations moléculaires. Une sélection

des techniques les plus sensibles et des résultats les

plus prometteurs est présentée dans le tableau.

Lors d’une analyse comparative récente de sérums et

de plasmas collectés avant traitement chez des patients

dont la tumeur portait une altération d’EGFR, nous avons

observé une meilleure sensibilité avec le plasma (10).

Ceci explique probablement pourquoi, malgré des tech-

Figure 2. Valeurs diagnostique et pronostique des concentrations en ADN circulants.

Représentation schématique des diff érents types de profi ls théoriques qui peuvent être obtenus

par quantifi cation des ADN circulants. La ligne pleine correspond aux concentrations en ADN

circulants chez un patient de mauvais pronostic, et la ligne discontinue aux concentrations chez

un patient de bon pronostic. Le seuil 1 délimite le passage d’une concentration normale à une

concentration pathologique en ADN circulants, et le seuil 2 distingue les patients de bon et de

mauvais pronostic. La zone encadrée par les 2 lignes pointillées verticales identifi e une période

théorique pour la mise en place d’un diagnostic précoce par quantifi cation. La zone en aval

propose un suivi de la réponse au traitement par quantifi cation.

Diagnostic/

traitement

Diagnostic

précoce ?

Progression

Seuil

Seuil

Concentration en ADN circulant

2

1

Rémission/

stabilisation

Temps

Suivi ?

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

177

Apports potentiels de l’ADN circulant pour la prise en charge

des cancers bronchiques non à petites cellules

niques sensibles (PCR avec acide nucléique peptidique

[PNA] et kit DxS de Qiagen), les résultats des études

EURTAC et IPASS ne retrouvent que 43 % (22 mutations

sur 51) et 47 % (51 mutations sur 109), respectivement,

des mutations tumorales dans le sérum (11, 12). Sur le

plasma, les meilleures sensibilités ne sont pas obliga-

toirement obtenues par les dernières technologies de

moyen et haut débit. Parmi les techniques que nous

appellerons classiques, parce qu’elles ne nécessitent

pas d’investissement technologique particulier, le kit

Therascreen

®

EGFR RGQ de Qiagen (PCR spécifi que

d’allèle avec sonde scorpion) a prouvé sa sensibilité en

détectant 18 mutations sur les 19 recherchées dans les

plasmas collectés avant traitement (10). Parmi les tech-

nologies les plus récentes, le pyroséquençage donne

également de très bons résultats : sur 52 plasmas testés,

l’équipe d’Akca a détecté 84 % des mutations recher-

chées (13). Enfi n, le séquençage de nouvelle généra-

tion, même s’il est prometteur, n’a été testé que sur une

cohorte de 30 patients ne comportant que 5 patients

porteurs de mutations. Les 5 mutations sont néanmoins

retrouvées dans cette étude préliminaire (14).

Ces résultats ne refl ètent parfois le travail que d’une

seule équipe sur des cohortes généralement de faibles

eff ectifs, et, même si certaines techniques garantissent

désormais une concordance presque parfaite entre

ADN tumoral et ADN circulant, ces résultats méritent

d’être confi rmés dans le cadre d’études prospectives

multicentriques à plus grande échelle. C’est l’objet de

l’étude ASSESS, qui vient de débuter. Il s’agit d’une

étude internationale (Japon et Europe) dont l’objectif

est de comparer les résultats des tests EGFR réalisés

simultanément et de manière prospective sur tissus

et sur ADN circulants chez 1300 patients (détails sur

clinicaltrials.gov ; étude n° NCT01785888).

Suivi des marqueurs : réponse au traitement

et progression

Si la sensibilité au diagnostic est validée, une autre

utilisation de ces biopsies liquides pourrait être envi-

sagée. En eff et, la plupart des patients rechutent dans

l’année qui suit le traitement par ITK. Il existe plusieurs

mécanismes de résistance, dont l’acquisition de la muta-

tion T790M sur l’exon 20 du gène EGFR dans 50 % des

cas. Réaliser une seconde biopsie renseignerait sur les

mécanismes moléculaires en jeu et pourrait aider au

choix de la thérapie de la ligne suivante, mais l’état des

patients rend souvent diffi cile ce second prélèvement.

Tableau. Principales techniques utilisées pour la détection des mutations de l’EGFR dans l’ADN circulant.

Référence Prélèvement Technique Nombre de patients

(mutés et sauvages) Sensibilité

(n détectés/n mutés) Spécifi cité

TECHNIQUES CLASSIQUES ET ADAPTATIONS

Punnoose et al. (15) Plasma Kit DxS pour EGFR et

KRAS ; essais Taqman

pour KRAS, PIK3CA,

BRAF, NRAS

25 9/10 (90 %) ND

Vallée et al. (10) Plasma Kit PCR Therascreen®

EGFR RGQ

85 18/19 (94,7 %) 100 %

Nakamura et al. (20) Plasma WIP-QP* pour

l’exon19, MBP-QP**

pour l’exon 21

39 39/39 (100 %) ND

TECHNIQUES À ÉQUIPEMENT DÉDIÉ

Taniguchi et al. (18) Plasma BEAMing 21 12/21 (62 %) ND

Yung et al. (16) Plasma PCR digitale 35 15/19 (79 %) 100 %

Akca et al. (13) Sérum Pyroséquençage

+confi rmation par

séquençage

52 21/25 (84 %) 100 %

Yam et al. (19) Plasma PCR avec PNA

puis extension

fl uorescente allèle-

spécifi que sur puce

51 36/37 (97,2 %) ND

Narayan et al. (14) Plasma NGS 30 5/5 (100 %) 100 %

ND : non déterminé.

* Détection des délétions de l’exon 19 par PCR avec acide nucléique inhibiteur de la séquence sauvage et sondes fl uorescentes.

** Détection des mutations de l’exon 21 par PCR spécifi que d’allèle et sondes fl uorescentes.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013

178

dossier thématique

Cellules tumorales

et ADN libre circulant

En revanche, les prélèvements de sang n’ont pas de

contre-indications et sont répétables pour un suivi pré-

cis des changements moléculaires. Leur signifi cation

en termes de réponse au traitement, de progression

et de rechute reste cependant à établir.

Les études cinétiques de suivi sont en eff et encore

rares, la diffi culté étant de réussir à suivre régulière-

ment un nombre suffi sant de patients porteurs de

mutations et sur un temps assez long pour recueillir

des données statistiquement signifi catives. Dans la

plupart des cas, un seul prélèvement est récolté pen-

dant ou après le traitement pour réaliser des analyses

rétrospectives en fonction de la réponse au traitement.

La persistance de la mutation a ainsi été associée à la

progression alors que, à l’inverse, chez les patients

stabilisés ou en réponse partielle ou complète, on

observe une diminution ou la disparition de la frac-

tion mutée, quantifi able avec les techniques de PCR

spécifi que d’allèle, BEAMing, PCR digitale et séquence

de nouvelle génération (NGS) [14-16]. Dans les études

dédiées aux mécanismes de résistance, la mutation

T790M est retrouvée dans le plasma de 28 à 44 % des

patients (17, 18), des chiff res cohérents avec les don-

nées connues sur tissus.

Yam et al. (19) ont réalisé l’un des rares suivis de cohorte.

Au total, 21 patients ont été suivis jusqu’à 18 mois après

l’instauration du traitement par ITK. Avant le traitement,

18 des 21 mutations étaient détectées dans le plasma

par PCR avec PNA puis extension allèle-spécifi que sur

puce. Chez les 16 patients qui ont répondu aux ITK,

9 mutations sont devenues indétectables. On ne sait

malheureusement pas si une diff érence de survie ou de

progression a été observée entre les 2 groupes. Enfi n, le

plasma de 44 % des patients en progression présente la

mutation de résistance T790M, ce qui rejoint les résultats

sur tissus cités précédemment (19).

Quelques cas cliniques intéressants ont également

été rapportés et fournissent peut-être les résultats les

plus complets avec à la fois la réponse aux traitements,

l’évolution de la maladie, les choix thérapeutiques et

les résultats des analyses de biologie moléculaire sur

tissus et/ou plasmas récoltés à chaque visite. Dans leur

publication de 2012, Nakamura et al. (20) relatent ainsi

le cas d’un patient qui a rechuté après une résection

chirurgicale. La délétion de l’exon 19 étant présente dans

la tumeur primitive, le patient a été traité par géfi tinib.

Avant le traitement, ni la délétion ni la mutation T790M

n’étaient détectables dans le plasma. Suite à une der-

matite sévère, l’ITK d’EGFR a dû être arrêté, et le patient

a été placé sous chimiothérapie. Il a développé une

métastase pulmonaire. À ce stade, la délétion de l’exon

19 était devenue détectable dans le plasma. Le patient a

été placé cette fois-ci sous erlotinib pendant 1 an avant

de développer une résistance au traitement. La muta-

tion T790M était alors détectable avec la délétion de

l’exon 19 dans le plasma. D’autres auteurs ont rapporté

ce même genre de profi l, et une question majeure est

maintenant de savoir si les modifi cations moléculaires

du plasma précèdent les observations par imagerie et

autres outils traditionnels de suivi, auquel cas les ADN

circulants deviendraient un outil puissant du suivi des

patients (fi gure 3). Des études prospectives sont donc

encore nécessaires pour évaluer le pouvoir pronostique

et prédictif des ADN circulants dans le CBNPC.

Conclusion

Les analyses quantitatives de l’ADN circulant ont été les

premières développées ; leurs résultats sont pourtant

encore loin de trouver leur place dans la routine en

cancérologie. Beaucoup d’espoirs ont été placés dans

le diagnostic précoce par quantifi cation, mais l’applica-

tion de cet outil en clinique se heurte à des problèmes

fondamentaux d’homogénéisation des conditions pré-

analytiques. Bien que ce sujet ait été soulevé très tôt

Figure 3. Les mutations de l’EGFR sur plasma comme marqueurs de la réponse au traitement.

Représentation schématique des diff érents types de profi ls théoriques qui peuvent être obtenus

par recherche de mutations dans les ADN circulants. L’exemple choisi est celui d’un patient pré-

sentant une altération activatrice d’EGFR (délétion de l’exon 19). Cette altération est retrouvée

dans le plasma au diagnostic. Le patient est traité par ITK de l’EGFR. 1. Le patient ne répond

pas au traitement, la délétion de l’exon 19 reste détectable dans des proportions équivalentes

à celle de départ sur les prélèvements consécutifs. 2. Le patient répond au traitement. Dans le

deuxième prélèvement, la mutation activatrice n’est plus détectée ; elle reste indétectable après

plusieurs mois de traitement. 3. Le patient commence par répondre, et la délétion de l’exon 19

n’est plus détectable dans le plasma. Après quelques mois de traitement, le patient rechute.

La délétion de l’exon 19 est de nouveau détectable ainsi que la mutation de résistance T790M.

Délétion 19

ITK 1. Pas de réponse

au traitement

2. Bonne réponse

au traitement

3. Rechute avec

acquisition de

résistance

Changement

de traitement ?

Changement

de traitement ?

Maintien

de l’ITK

Diagnostic

Fraction mutée plasmatique

Temps

T790M

Seuil de positivité

6

6

1

/

6

100%