M12156

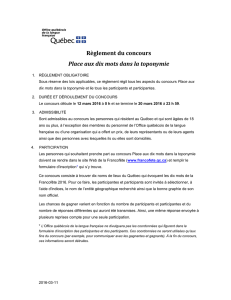

publicité