Télécharger

dF

LA FRANCE PEUT-ELLE RESTER COMPÉTITIVE ?

&:DANNNA=YUX]U]:

Diffusion

Direction de l'information

légale et administrative

La documentation Française

Téléphone : 01 40 15 70 10

www.ladocumentationfrancaise.fr

Directeur de la publication

Xavier Patier

Cahiers français

N° 380

Mai-juin 2014

Impression : DILA

Dépôt légal : 2e trimestre 2014

DF 2CF03800

ISSN : 0008-0217

10 €

DOSSIER

■ Éditorial par Olivia Montel

■ Le déclin de la compétitivité française: état des lieux Flora Bellone, Raphaël Chiappini

■ Les mauvaises performances françaises à l’exportation :

la compétitivité-prix est-elle coupable ? Antoine Berthou, Charlotte Emlinger

■ Forces et faiblesses de l’industrie française Sarah Guillou

■ Le modèle social français est-il un obstacle à la compétitivité? Amandine Brun-Schammé

■ Trop de réglementations? Frédéric Marty

■ Préparer la compétitivité de demain:

quels dé s pour le système d’enseignement français? Stéphan Vincent-Lancrin

■ Les services peuvent-ils sauver l’emploi en France? Richard Duhautois,

Nadine Levratto, Héloïse Petit

■ Comment rendre le système scal français plus favorable à la compétitivité?

Laurent Simula

■ Le redressement de la compétitivité passe-t-il par des politiques protectionnistes?

Bernard Guillochon

■ Des pôles de compétitivité au CICE: faut-il revoir la politique industrielle?

Vincent Charlet

■ Compétitivité et politiques publiques dans les autres économies avancées

Christophe Blot, Sabine Le Bayon

DÉBAT

■ Fusion impôt sur le revenu / CSG et retenue à la source

1. Fusion IR-CSG et prélèvement à la source: les termes du débat Antoine Bozio

2. Des réformes inutiles et risquées François Écalle

LE POINT SUR…

■ Les pensées féministes contemporaines Alban Jacquemart

POLITIQUES PUBLIQUES

■ Décentralisation: où en sommes-nous? Gérard Marcou

BIBLIOTHÈQUE

■ Philippe Coulangeon et Julien Duval (Dir.),

«Trente ans après

La Distinction

de Pierre Bourdieu»,

La Découverte, 2013.

présenté par Antoine Saint-Denis

N° 380

LA FRANCE PEUTELLE RESTER

COMPÉTITIVE ?

c

ahiers

françai

s

•

Fusion impôt sur le revenu / CSG

et retenue à la source

•

Les pensées féministes contemporaines

•

Décentralisation: où en sommes-nous?

Cahiers français 380

documentation

La

Française

Cahiers français 380

Mai-ajuin 2014

96 pages : 6 mm

LA FRANCE

PEUTELLE RESTER

COMPÉTITIVE ?

CF 380 Compétitivité .indd 1 27/03/14 11:59

ÉDITORIAL

Notion économique controversée, la compétitivité est devenue omniprésente dans le débat

public français. Le creusement du déficit commercial dès le milieu des années 2000, sur fond de

désindustrialisation amplifiée par la crise, a largement contribué à faire de la «dangereuse obsession»

dénoncée par le prix Nobel d’économiePaul Krugman dans les années 1990 un des thèmes centraux

de la campagne électorale de 2012 puis du nouveau gouvernement. C’est notamment par comparaison

avec son principal partenaire commercial, l’Allemagne, que le diagnostic de détérioration de la

compétitivité du site France a été établi. En effet, tandis que l’Hexagone enregistre des déficits

commerciaux croissants – 81,5 milliards d’euros en 2012 –, l’Allemagne affiche des excédents

records – 186,7 milliards d’euros la même année – (Eurostat). La solidité des industries outre-Rhin,

en grande partie assise sur les performances à l’export, contraste également avec le recul du poids

de ce secteur dans le PIB français et la fonte préoccupante des emploisassociés.

Les économistes ont longtemps nuancé ce constat, d’abord parce qu’avant 2008, la diminution

des emplois s’accompagnait d’un maintien de la production industrielle, ensuite parce que la

tertiarisation était porteuse de nouvelles opportunités de croissance,et enfin, au motif que cette

désindustrialisation résultait en partie d’un transfert, induit par l’externalisation, de certaines

activités au secteur tertiaire. Face à l’amplification du phénomène par la crise, les inquiétudes sont

devenues plus vives et plus partagées, une grande part des services et des exportations reposant sur

un cœur industriel qui apparaît aujourd’hui fragilisé.

Si un certain consensus s’est forgé autour du diagnostic, les causes et les réponses à y apporter

demeurent débattues. Bien que largement médiatisés, le coût du travail, les 35 heures, les lourdeurs

administratives et autres éléments associés péjorativement au «modèle social français» ne sont

pas retenus comme facteurs déterminants par les économistes, qui s’accordent plutôt sur le fait que

la sous-performance française, notamment par rapport à l’Allemagne, relève surtout d’un recul de la

compétitivité hors-prix. C’est donc du côté de l’insuffisance en matière d’innovation et de R&D, plus

que de celui des coûts de production, que se trouverait le nœud du problème. Toutefois, compétitivité-

prix et compétitivité hors-prix ne peuvent être complètement isolées l’une de l’autre: l’amélioration

de la seconde passe en effet en partie par un rétablissement des marges des entreprises françaises,

qui ont été comprimées au cours des années 2000 sous l’effet de l’appréciation de l’euro et d’une

évolution des coûts de production peu favorable.

Du côté de l’action publique, c’est évidemment la politique industrielle qui est mise sur le devant de

la scène, après avoir été réduite dans les années 1980 et 1990 à sa portion congrue. Les politiques

de compétitivité croisent toutefois de nombreux instruments : ainsi, le soutien à la recherche et à

l’innovation passe aussi bien par le biais de l’investissement éducatif que d’une fiscalité incitative.

La politique fiscale dans son ensemble mérite une attention particulière, puisqu’elle influence

directement les coûts de production, mais aussi, à plus long terme, la qualité des infrastructures et

de l’environnement institutionnel.

Olivia Montel

LA COMPÉTITIVITÉ AU CŒUR

DU DÉBAT FRANÇAIS

CAHIERS FRANÇAIS N° 380

2

Depuis la n des années 1990, les performances

de la France en matière de commerce extérieur se sont

dégradées. Sa part de marché dans les exportations

mondiales a chuté et son solde commercial – différence

entre les exportations et les importations de biens et

services – a atteint, selon les chiffres de l’INSEE, un

décit de plus de 45 milliards d’euros en 2012 (2,2 %

du PIB), en baisse par rapport au décit record de 2011

s’élevant à plus de 59 milliards d’euros (3 % du PIB).

Ce constat, couplé à celui de la désindustrialisation de

l’économie française, pose la question de la capacité

des entreprises françaises à faire face à la concurrence

internationale et à proter de l’ouverture croissante des

marchés émergents.

Toutefois, le recul des parts de marchés à l’ex-

portation n’est pas une caractéristique exclusivement

française. La plupart des autres économies industriali-

sées ont connu la même érosion, parfois même de façon

encore plus prononcée (États-Unis et Japon). Le débat

en France s’est néanmoins focalisé sur la comparaison

avec le voisin allemand, qui afche des excédents

commer ciaux croissants (6 % du PIB en 2012). C’est

donc principalement au regard des bonnes performances

de l’économie allemande en matière d’exportation que

l’hypothèse d’un déclin de la compétitivité française

a été forgée.

Si cette notion de compétitivité est au cœur du

débat public – en témoignent la remise du rapport de

Louis Gallois au Premier ministre français, Jean-Marc

Ayrault, le 5 novembre 2012, ou encore les négociations

lancées depuis 2014 sur le pacte de responsabilité –, elle

n’en reste pas moins difcile à appréhender et sujette

à controverse du fait du manque de clarté dans sa dé-

nition.

La compétitivité nationale, objet

médiatique ou notion économique ?

Pour les économistes, la seule dénition de la

compétitivité qui soit claire est celle qui s’applique

à l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à faire face à la

concurrence, notamment internationale, et à gagner des

parts de marché. Pour une entreprise, cet objectif peut

être atteint de deux manières, soit en pratiquant des prix

LE DÉCLIN

DE LA COMPÉTITIVITÉ

FRANÇAISE :

ÉTAT DES LIEUX

Flora Bellone et Raphaël Chiappini

Université Nice Sophia Antipolis (UNS), GREDEG-CNRS UMR 7321

Qu’entend-on par « compétitivité d’un pays » et comment l’évalue-t-on ? Qu’est-ce qui fait

dire que la compétitivité française décline ? Est-ce une réalité ou seulement un thème

médiatique ? Dans cet article, Flora Bellone et Raphaël Chiappini reviennent sur des élé-

ments de définition et de mesure de la compétitivité, avant de proposer un diagnostic pour

la France fondé sur trois critères : l’évolution de la productivité intérieure, la dynamique

des exportations et l’attractivité du territoire. Ils montrent que c’est principalement la

détérioration de la capacité de la France à exporter qui nourrit aujourd’hui le diagnostic

du déclin de sa compétitivité. C . F.

DOSSIER - LE DÉCLIN DE LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE : ÉTAT DES LIEUX

CAHIERS FRANÇAIS N° 380

3

inférieurs sur des produits similaires – on parle alors de

compétitivité prix –, soit en cherchant des positions

de monopole par la différenciation des produits et/ou

l’innovation – on parle alors de compétitivité hors-prix.

Au niveau des pays, la dénition de la compétitivité

n’est pas aisée et divise la communauté économique.

Le plus célèbre opposant à cette notion est Paul

Krugman (1994) qui, dans un article retentissant du

Foreign Affairs, dénonçait une « dangereuse obses-

sion ». Il rappelle que le bien-être d’un pays ne peut

être confondu ni avec le prot de ses entreprises ni avec

les intérêts de ses industries (1). Selon les opposants

au concept de compétitivité, le seul objectif légitime

pour un pays doit rester celui de fournir un niveau de

vie élevé et croissant à ses citoyens, qui dépend avant

tout de la productivité avec laquelle ses ressources en

termes de travail et de capital sont employées.

De leur côté, les partisans du concept de compétitivité

se divisent en deux catégories. Certains, pragmatiques,

préconisent d’assortir l’objectif central de richesse à des

objectifs de performances sur les marchés extérieurs.

C’est par exemple la position retenue par l’OCDE, qui

dénit la compétitivité comme « la capacité d’un pays,

en situation de concurrence libre et équitable, à produire

des biens et services qui ont du succès sur les marchés

internationaux tout en garantissant une croissance des

revenus réels de ses habitants soutenable dans le long

terme ». Cette dénition apparaît raisonnable car elle

empêche de considérer comme compétitif un pays qui,

au prix de sacrices intérieurs trop importants, par

exemple sous la forme de fortes baisses des salaires, se

forgerait une bonne capacité d’exportation. Inversement,

un pays qui afcherait un bon niveau de vie mais dont

les produits s’exporteraient mal serait également jugé

non compétitif.

D’autres auteurs revendiquent plus ex pli ci tement

l’idée qu’en présence de progrès technologique

endogène et localisé, les pays peuvent se trouver, à

certains moments de leurs trajectoires de croissance, en

concurrence les uns par rapport aux autres (Grossman

(1) Ainsi, lorsqu’une entreprise française perd des parts de

marchés au prot d’une entreprise étrangère plus compétitive, le

consommateur français y gagne même si l’entreprise française y

perd. Dans une étude récente pour le CEPII, Charlotte Emlinger et

Lionel Fontagné montrent que le coût du panier de consommation

moyen en France se renchérirait de 100 à 300 euros par mois si les

biens consommés étaient tous achetés en France. Cf. Emlinger Ch.

et Fontagné L. (2013), « (Not) Made in France », Lettre du CEPII

n° 333, juin.

et Helpman 1991, Lucas, 1993 (2)). Dans ce cas, le

libre-échange peut effectivement créer des gagnants

et des perdants et la mobilité internationale des fac-

teurs de production peut renforcer, plutôt que réduire,

les inégalités de richesses entre les pays. Parmi eux,

l’économiste le plus emblématique est Dani Rodrik

(3)

.

Pour lui, le positionnement à l’international d’un pays

peut directement inuencer sa croissance dans un sens

favorable ou non en fonction des politiques économiques

qu’il met en œuvre. Dans la lignée de ses travaux, la

compétitivité d’un pays peut se dénir comme « sa

capacité à s’insérer de manière avantageuse dans la

mondialisation et à en tirer parti pour améliorer le

niveau de vie de ses citoyens ».

Comment mesure-t-on

la compétitivité d’un pays ?

Faute d’un ancrage théorique pleinement établi,

les diagnostics de compétitivité des pays reposent sur

des indicateurs qui intègrent, sans grande justication,

une variété de critères de performances intérieures et

extérieures. Par ailleurs, ces diagnostics cherchent en

général à aller au-delà de la mesure des performances

elles-mêmes et tentent plutôt d’appréhender des déter-

minants fondamentaux. Les deux indices composites les

plus connus sont ceux proposés par le World Economic

Forum (WEF) et l’Institute for Management Develop-

ment (IMD). Le premier compte 111 critères censés

représenter la compétitivité d’un pays et le second pas

moins de 245.

Les classements de l’IMD et du WEF font tous

deux ressortir le déclin de la compétitivité française par

rapport à son voisin allemand (tableau 1). Toutefois , ce

type de classements est à interpréter avec la plus grande

prudence. En effet, ils sont très vivement critiqués dans

la littérature économique de par leur construction ad

hoc (Debonneuil et Fontagné, 2003).

(2) Voir Grossman G. et Helpman E. (1991), Innovation and

Trade in the Global Economy, Cambridge, MIT Press et Lucas R.

(1993), « Making a Miracle », Econometrica, vol. 61, n° 2.

(3) Dani Rodrik est professeur de sciences sociales à l’Institut

d’études avancées de Princeton. Voir en particulier Rodrik D.

(2008).

DOSSIER - LE DÉCLIN DE LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE : ÉTAT DES LIEUX

CAHIERS FRANÇAIS N° 380

4

Un état des lieux de la compétitivité

de la France

C’est précisément pour dépasser le caractère

arbitraire des indices globaux de compétitivité que

Debonneuil et Fontagné ont dressé, au début des

années 2000, un premier bilan global de la compétiti-

vité de l’économie française. S’interrogeant déjà sur

son éventuel déclin, les auteurs concluaient, à l’instar

de Krugman, que la faible progression de la produc-

tivité intérieure restait la préoccupation majeure pour

l’économie française alors que la position relative des

produits français sur les marchés extérieurs était bonne

et que l’attractivité du territoire en matière d’investisse-

ments directs à l’étranger (IDE) demeurait importante.

Dix ans après ce premier bilan sur la compétitivité

française, les gains de productivité sont restés modestes

en France tandis que le positionnement des produits

français sur les marchés extérieurs s’est sensiblement

dégradé et que l’attractivité du site France s’est affaiblie.

La richesse et la productivité relative

de la France restent élevées

Selon le classement du FMI pour 2014, la France

et l’Allemagne se classent respectivement aux 19

e

et 18e rang des pays les plus riches du monde avec

des niveaux de PIB réel par habitant très proches, de

l’ordre de 43 000 et 44 000 dollars respectivement.

Ce premier constat objectif contraste avec les indices

de compétitivité globaux, qui classent la France loin

derrière l’Allemagne.

La France afche également des niveaux de pro-

ductivité horaire du travail parmi les plus élevés des

pays de l’OCDE. Selon les données de la base sur

les comparaisons internationales de productivité du

Groningen Growth and Development Centre (GGCD) (4),

elle apparaît même plus productive que l’Allemagne.

Par ailleurs, ces deux pays apparaissent plus productifs

que la moyenne de la zone euro, les États-Unis et le

Japon (5).

Des gains de productivité

en faible progression

et un taux d’emploi en régression

Si la France détient toujours une position de leader

en termes d’efcacité productive, le constat est plus

nuancé en termes de croissance et de gains de pro-

ductivité sur la période récente. Ainsi, sur la dernière

décennie, le niveau du revenu réel par habitant a crû en

moyenne de 0,5 % par an, contre 1,1 % en Allemagne,

ce qui classe la France légèrement en dessous de la

moyenne de la zone euro et très en deçà de la moyenne

de l’OCDE.

Cette faible croissance des revenus s’explique en

partie par la faiblesse des gains de productivité du travail,

là aussi inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Selon un

récent rapport de l’OCDE (2013), la France se classe

20e sur 34 pays en matière de gains de productivité.

(4) La base de données du GGDC sur les comparaisons inter-

nationales de productivité, dont la dernière version a été mise en

ligne en juillet 2013, pour l’année de référence 2005, est la plus

complète en ce qui concerne les comparaisons de productivité par

industrie. Elle couvre 42 pays et 35 industries détaillées. Elle est

disponible à partir du site http://www.rug.nl/research/ggdc/data/

ggdc-productivity-level-database

(5) Le tableau 2 permet également de montrer que l’écart de

productivité horaire du travail entre les pays émergents tels que

la Chine et les pays industrialisés reste élevé. Ce qui permet de

comprendre pourquoi le faible coût de la main-d’œuvre chinoise

n’est pas forcément un élément de concurrence déloyal vis-à-vis

des entreprises françaises.

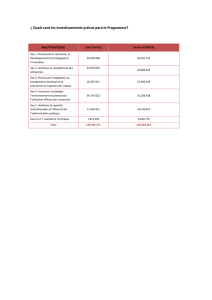

Tableau 1. Classements selon deux critères de compétitivité en 2008 et 2013

Global Competitiveness Index (WEF) World Competitiveness Yearbook (IMD)

2008 2013 2008 2013

Allemagne 5 4 16 9

Espagne 28 35 33 45

États-Unis 1 5 1 1

France 18 23 25 28

Italie 36 49 46 44

Japon 8 9 22 24

Royaume-Uni 9 10 21 18

Source : WEF (2008, 2013), Global Competitiveness Report et IMD (2008, 2013) World Competitiveness Yearbook.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

1

/

97

100%