SCoT du Val de Rosselle Diagnostic et analyse des réseaux écologiques

Centre d'Études techniques de l'Équipement de l'Est

CETE

Est

CETE de l'Est

département

Aménagement et

Développement

Durables

Réseau

Scientifique et

Technique

SCoT du Val de Rosselle

Diagnostic et analyse des

réseaux écologiques

(Trame verte et bleue)

Mai 2009

CETE de l'Est département Aménagement et Développement Durables

Références de la commande

DIREN Lorraine

!"#$%&'())*+,((+-./!0(*1,*""",(0234

225

.6!"(*+7*)

Références du dossier

Numéro du dossier (référence à rappeler) :2008 23 044

Numéro de référence du service documentation :

Historique des versions du document

Version Auteur Commentaires

!) 89:

* 89: .

7 89: .;:8

Affaire suivie par

Sophie NOIRET – CETE de l'EST / DADD

2(*1,)(7'*1<5/(*1,)(7'7"

2=$242225

SCoT du Val de Rosselle – Trame verte et bleue – Mai 2009 2/62

Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Est

1, boulevard Solidarité – Metz Technopôle – BP 85230 – F 57076 METZ CEDEX 3

Téléphone : (33) 03 87 20 43 00 - Télécopie : (33) 03 87 20 46 99

CETE de l'Est département Aménagement et Développement Durables

Sommaire

1. Contexte et objectifs de l'étude....................................................................5

2. Le site d'étude..............................................................................................6

2.1. Présentation.............................................................................................................................6

2.2. Contexte environnemental : milieu naturel..........................................................................7

2.3. Menaces pesant sur les milieux naturels .............................................................................9

2.3.1. Les infrastructures...............................................................................................................................9

2.3.2. Les villes et la (péri-)urbanisation.....................................................................................................10

2.3.3. Activités industrielles: reconversion des sites................................................................................11

2.3.4. Activités agricoles..............................................................................................................................11

3. Méthodologie retenue pour la mise en évidence de la trame verte et bleue

.......................................................................................................................12

3.1. Éléments d'écologie du paysage.........................................................................................12

3.1.1. Un réseau écologique .......................................................................................................................12

3.1.2. Éléments constituant un réseau écologique ...................................................................................12

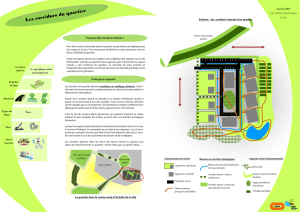

3.2. Identification des continuums et des corridors..................................................................14

3.2.1. Continuum écologique.......................................................................................................................14

3.2.2. Données de référence utilisées.........................................................................................................17

3.2.3. Continuum écologique des espèces cibles.....................................................................................18

3.2.4. Identification des corridors écologiques globaux...........................................................................21

3.3. La trame verte et bleue.........................................................................................................22

4. Bilan de la biodiversité du SCoT du Val de Rosselle.................................23

4.1. Première approche géographique .......................................................................................23

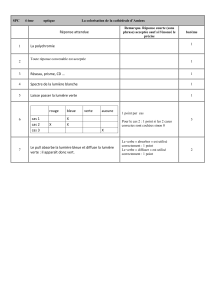

4.2. Approche informatique: le continuum forestier..................................................................24

4.3. Approche informatique: le continuum agricole extensif....................................................38

4.4. Approche informatique: le continuum des zones humides...............................................43

4.5. Approche informatique : le continuum aquatique..............................................................49

5. La trame verte et bleue du Val de Rosselle................................................54

5.1. Résultats................................................................................................................................54

5.2. Synthèse................................................................................................................................55

SCoT du Val de Rosselle – Trame verte et bleue – Mai 2009 3/62

CETE de l'Est département Aménagement et Développement Durables

6. Liste des figures.........................................................................................59

7. Bibliographie..............................................................................................61

8. Sommaire des annexes.............................................................................62

SCoT du Val de Rosselle – Trame verte et bleue – Mai 2009 4/62

CETE de l'Est département Aménagement et Développement Durables

Préambule

L’émergence du concept de « réseau écologique » s’est affirmé progressivement depuis

quelques années dans les politiques environnementales.

En 1995, lors de la conférence « Un environnement pour l’Europe » à Sofia, : 54 états ont adopté

une stratégie paneuropéenne sur la diversité biologique et paysagère avec pour objectif clé la

constitution d’un réseau écologique paneuropéen. Ce réseau vise à maintenir ou à restaurer

dans un état de conservation favorable les écosystèmes, habitats, espèces et paysages

d’importance européenne dans toute leur aire de répartition naturelle ainsi que les facteurs

environnementaux qui conditionnent leur viabilité dans les espaces protégés, d’après Jaffreux H.

(2006).

Le projet de préserver et, si besoin est, de restaurer les continuités écologiques au moyen d’une

trame verte et bleue, composée d'espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de

continuités écologiques les reliant, dans une approche qui soit articulée entre les niveaux

continental, national, régional et local, est un objectif majeur des conclusions du Grenelle de

l’environnement (novembre 2007).

En effet les avancées scientifiques en matière de biologie de la conservation démontrent les limites

et les insuffisances des politiques traditionnelles de création d’espaces protégés (quel que soit leur

statut juridique), focalisées sur des espèces ou des habitats remarquables. Pour protéger

efficacement la biodiversité, il est désormais indispensable de raisonner en termes de maillage et

de fonctionnalité des écosystèmes à une très large échelle spatiale, intégrant d’une part la mobilité

des espèces, mais aussi la biodiversité ordinaire. Par ailleurs le changement climatique en cours

conduit à devoir se poser des questions nouvelles en matière de migration des espèces et des

habitats, en vue de tenter de leur offrir de nouvelles conditions favorisant leur adaptation

progressive aux évolutions en cours.

Ces deux préoccupations conduisent à rechercher la création d’un maillage écologique du territoire

aujourd’hui très fragmenté.

1. Contexte et objectifs de l'étude

L’écologie du paysage, discipline de synthèse entre la géographie et la biologie, a développé des

concepts et des outils variés1 qui vont trouver désormais des applications concrètes dans

l’aménagement du territoire. En effet, le grenelle de l'environnement précise que l’outil « trame

verte et bleue » doit contribuer à :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ;

2° Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors

écologiques ;

3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des masses d’eau

superficielles ;

4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces indigènes de la faune et

de la flore sauvage ;

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

7° Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats

naturels dans le contexte du changement climatique. »

1 Il existe de part le monde, de nombreux réseaux qui ont été établis suivant différentes méthodes. De nombreuses expériences de

continuités écologiques sont aujourd’hui recensées en France comme en Europe (Bennett et Mulongoy, 2006 ; Berthoud et al, 2004

; DIREN Rhône-Alpes, 2005 ; PNR, 2005…). Ces expériences s’inscrivent pour la plupart dans le cadre de l’écologie du paysage

mais se caractérisent par une grande diversité d’approches et d’acceptation des concepts clés. Nous ne les détaillerons cependant

pas dans cette étude.

SCoT du Val de Rosselle – Trame verte et bleue – Mai 2009 5/62

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

1

/

62

100%