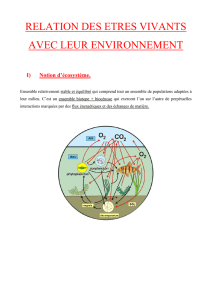

II - L`écosystème

Par Krys3000 (Groupe « The Trust » - http://www.cours-en-ligne.tk/) Page 1

ECOSYSTÈMES

CHAPITRE II : L’ÉCOSYSTÈME

Tout ensemble vivant est une collection de sous-unités et constitue un système. C’est donc une collection importante d’espèces

animales et végétales, uni ou pluricellulaires, qui ne sont pas retrouvées toutes ensembles dans un autre milieu. L’ensemble,

structuré spatialement dépendamment des paramètres physico-chimiques, est reconnaissable selon un nom et se maintient

malgré la mort de ses éléments.

Il arrive une profondeur ou la quantité de lumière n’est plus suffisante pour faire la photosynthèse : c’est le niveau de

compensation en-dessous duquel il n’y a plus de végétaux.

Dans le cas d’un être humain, on a une collection d’organes non disposés anarchiquement. Il y a des relations assurant l’intégrité

du système, permettant de constituer un être humain fonctionnel. Si on descend d’échelle, un organe est une collection de

cellules plus ou moins spécialisé, et de même pour la cellule, composé d’organites… Cette progression suit l’évolution des

méthodes d’observation.

I – LES PREMIÈRES DESCRIPTIONS

Historique de l’écologie :

Au XVIIIe / XIXe, la zoologie et la botanique étaient descriptive : on faisait surtout des expéditions naturalistes pour la

cartographie et la description :

- 1766-69 : Expédition de L.A. de Bougainville avec un botaniste, P. Commerson, qui décrit quelques espèces.

- 1771 : Expédition de J. Cook avec un botaniste, J. Banks, et un naturaliste, D. Solander.

- 1807 : Essai sur la géographie des plantes, par A. von Humboldt. Premier auteur à utiliser le terme d’ « association

végétale »

- 1813 / 1820 : Publication par A.P. de Candolle d’idées similaires. Premier auteur à utiliser le terme de compétition

interspécifique.

- 1838 : A.R. Griselbach propose le concept de « formation végétale » - groupe de plantes présentant un caractère

physionomique défini (ancêtre de la phytosociologie actuelle).

II – LES ÉTAPES D’INSTALLATION DE L’ÉCOSYSTÈME

Emerge alors un nouveau concept : la description ne se fait plus selon une approche catalogue seulement mais aussi via une

approche écologique et biogéographique. Arrivent simultanément les premières écoles de phytosociologie, ces analyses

d’espèces étant ensuite étendues au monde vivant : Les facteurs abiotiques comme la température peuvent influencer la

distribution des espèces, sans en être la cause de la distribution.

F. Clements, un botaniste, développe alors la notion de succession végétale, qui dit qu’à partir d’un substrat nu, des espèces

s’installent et progressivement, évoluent au stade ultime nommé climax (théorique et auquel on arrive que très rarement à

cause des perturbations humaines) en suivant une orientation. Gleason contrebalance en disant que l’évolution des stades est

du au hasard.

C. Elton, en 1921, constate que les prédateurs sont toujours plus gros que leurs proies, qui elles ont toujours une taille suffisante

pour fournir assez de nourriture au prédateur. Il propose l’idée que si l’on suit la nourriture, on peut comprendre la structure

d’une communauté – c’est le début de la notion de chaines trophiques, qui s’associent formant des réseaux trophiques liés par

des détritivores en général. Elton propose alors une représentation en pyramide. Ces pyramides peuvent être inversées si le

rapport

ௗ௨௧

௦௦

est très faible.

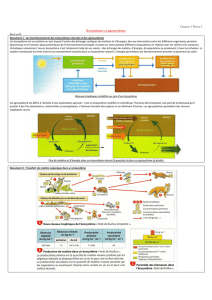

C’est en 1935 que le terme d’écosystème est prononcé pour la première fois, par Tansley, inspiré par de nombreuses discussions

anglo-saxonnes, pour nommer « un système combinant en une seule unité à la fois les organismes vivants et leur

environnement physique ». Il veut ainsi concilier les vues de Clements et Gleason. L’écosystème est donc composé de

Par Krys3000 (Groupe « The Trust » - http://www.cours-en-ligne.tk/) Page 2

l’association entre le biotope et la biocénose, qui interagissent entre eux. Le concept a ensuite évolué grâce à R. Lindeman qui,

en 1942, étend le concept. Un écosystème est alors :

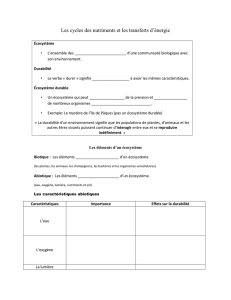

Un ensemble formé par des éléments biotiques ou vivants et des éléments abiotiques ou morts

Cet ensemble est soumis à des flux énergétiques (1/10

ème

de l’énergie est transmise au niveau suivant de la pyramide)

et à des relations trophiques. Chaque niveau de l’écosystème est donc un système thermodynamique échangeant de

l’énergie avec son environnement.

Le système est indépendant et peut-être même autosuffisant.

En définitive, l’on peut résumer l’installation en quatre étapes :

1. Statique – les espèces ne sont pas réparties au hasard, il existe des regroupements en fonction des paramètres

abiotiques.

2. Succession – Ces regroupements ne sont pas fixes et immuables, ils évoluent, aboutissant théoriquement à un climax,

qui n’est pas le seul état à l’équilibre, ils le sont tous.

3. Interaction – Les espèces ne sont pas juste juxtaposées, elles interagissent entre elles.

4. Thermodynamique – Tous les liens entre abiotique et biotique sont quantifiables sur une base énergétique.

Conclusion :

ܧܿݏݕݏݐè݉݁ = ܤ݅ݐ݁ ⊗ ܤ݅ܿé݊ݏ݁

1

/

2

100%