Télécharger l'article au format PDF

L’Encéphale

(2012)

38,

360—368

D

i

spo

nible

en

ligne

sur

www.sciencedirect.com

j

o

ur

nal

homepage:

www.em-consulte.com/produit/ENCEP

MISE

AU

POINT

Stimulation

magnétique

transcrânienne

répétée

dans

la

prise

en

charge

des

épisodes

dépressifs

majeurs

:

facteurs

prédictifs

de

réponse

thérapeutique

Repetitive

transcranial

magnetic

stimulation

in

major

depression:

Response

factor

R.

Dumas,

R.

Padovani,

R.

Richieri∗,

C.

Lanc¸on

Pôle

universitaire

de

psychiatrie,

hôpital

Sainte-Marguerite,

270,

boulevard

Sainte-Marguerite,

13274

Marseille

cedex

09,

France

Rec¸u

le

21

septembre

2010

;

accepté

le

13

mai

2011

Disponible

sur

Internet

le

11

octobre

2011

MOTS

CLÉS

Stimulation

magnétique

transcrânienne

répétée

;

Facteurs

de

réponse

;

Dépression

;

Revue

Résumé

La

stimulation

magnétique

transcrânienne

répétée

(rTMS)

est

une

technique

d’utilisation

récente

en

psychiatrie.

L’intérêt

qui

lui

est

porté

ne

cesse

de

croître

et

la

question

des

facteurs

de

réponse

se

pose

de

plus

en

plus

souvent

au

clinicien.

Ce

travail

consiste

en

une

mise

au

point

sur

les

facteurs

de

réponse

à

la

rTMS

dans

la

prise

en

charge

des

troubles

dépressifs,

en

étudiant

l’apport

des

études

récentes

depuis

les

derniers

travaux

sur

le

sujet

réalisés

par

Brunelin

et

al.

et

Fregni

et

al.

Pour

cela,

les

études

s’intéressant

aux

facteurs

de

réponses

à

la

rTMS

et

celles

visant

à

prouver

son

efficacité

sont

recensées

dans

la

banque

de

données

informatisées

Medline.

Les

données

actuelles

indiquent

clairement

que

les

antécé-

dents

de

mauvaise

réponse

à

un

traitement

médicamenteux,

l’âge

élevé,

la

durée

d’évolution

longue

de

l’épisode

dépressif

et

la

présence

de

symptômes

psychotiques

constituent

des

fac-

teurs

de

mauvaise

réponse

à

la

stimulation

magnétique

transcrânienne

répétée.

Le

choix

des

paramètres

de

stimulation

est

déterminant.

Les

protocoles

optimaux

reposent

sur

l’intensité

du

champ

magnétique,

un

nombre

de

stimulations

par

séance

et

une

durée

totale

de

traitements

suffisants,

l’utilisation

de

la

neuronavigation.

Néanmoins,

il

est

de

plus

en

plus

évident

que

ces

paramètres

doivent

être

adaptés

aux

patients

traités,

notamment

en

fonction

de

leur

âge

ou

de

leur

degré

d’atrophie

corticale.

Ainsi,

la

place

de

la

rTMS

tend

à

se

préciser

au

sein

des

différentes

approches

thérapeutiques

de

la

dépression.

©

L’Encéphale,

Paris,

2011.

∗Auteur

correspondant.

Adresse

e-mail

:

(R.

Richieri).

0013-7006/$

—

see

front

matter

©

L’Encéphale,

Paris,

2011.

doi:10.1016/j.encep.2011.08.004

Facteurs

prédictifs

de

réponse

à

la

rTMS

dans

la

dépression

361

KEYWORDS

Repetitive

transcranial

magnetic

stimulation;

Predictor;

Depressive

Disorder;

Review

Summary

Objective.

—

Repetitive

transcranial

magnetic

stimulation

(rTMS)

is

a

brain

stimulation

tech-

nique

that

has

been

investigated

as

a

novel

treatment

for

psychiatric

disorders,

notably

in

major

depression,

and

has

shown

statistically

significant

effects.

The

authors

found

it

necessary

to

propose

an

up-to-date

review

of

positive

predictors

for

antidepressive

response

to

repetitive

transcranial

magnetic

stimulation.

Method.

—

Based

on

an

exhaustive

consultation

of

Medline

data,

supplemented

by

a

manual

research,

only

works

evaluating

response

factors

of

rTMS

in

major

depression

were

retained.

Results.

—

Twenty-nine

studies

were

retained,

including

meta-analyses,

reviews,

randomized

controlled

trials

and

open

trials.

The

most

concordant

data

clearly

indicate

that

a

high

score

of

treatment

resistance,

a

long

duration

of

current

episode,

advanced

age,

and

psychotic

symp-

toms

are

negative

predictors

for

treatment

response

to

rTMS.

In

the

older

patients,

menopausal

women

are

especially

concerned.

However,

some

parameters

should

be

adapted

to

the

degree

of

cortical

atrophy

such

as

intensity

of

stimulation

or

total

number

of

rTMS

sessions.

Previous

response

to

rTMS

therapy

seems

to

be

a

good

predictor

contrary

to

non-response

to

electro-

convulsive

therapy.

Adjunctive

antidepressant

treatment

shows

greater

responsiveness

to

rTMS

contrary

to

benzodiazepine

or

anticonvulsant

treatment.

To

our

knowledge,

no

study

compares

unipolar

and

bipolar

depression,

the

profile

of

depression

is

not

established

yet.

Imaging

stu-

dies

show

that

TMS

antidepressant

responders

differed

from

non-responders

in

inferior

frontal

activity,

at

baseline,

and

even

more

so

following

treatment.

Furthermore,

reduced

baseline

cerebral

metabolism

in

cerebellar,

temporal,

anterior

cingulate

and

occipital

regions

of

the

brain

was

correlated

with

improvement

after

two

weeks

of

fast

(20

Hz)

left

dorsolateral

pre-

frontal

cortex

(DLPFC)

rTMS.

Additionally,

a

right

frontal

region

emerges

with

divergent

polarity

in

the

metabolic

prediction

of

response

to

low

rTMS.

Inhibiting

right

DLPFC

or

stimulating

DLPFC

shows

similar

results,

the

choice

on

the

side

of

stimulation

does

not

seem

determining.

Bila-

teral

stimulation

for

the

moment

does

not

seem

superior

to

unilateral

stimulation.

Parameters

of

stimulation

associated

with

effectiveness

of

rTMS

are

an

intensity

of

stimulation

higher

than

100%

of

the

motor

threshold,

a

number

of

stimulations

per

sessions

superior

to

1000,

and

a

full

number

of

days

of

treatment

greater

than

10.

Discussion.

—Parameters

of

stimulation

must

be

adapted

according

to

the

treated

patients.

For

example,

older

patients

who

present

cortical

atrophy

need

higher

intensity

of

stimulation.

Other

criteria

could

influence

effectiveness

of

rTMS

in

the

same

way.

Would

it

be

necessary,

for

example,

to

adapt

the

duration

or

the

intensity

of

stimulation

according

to

the

severity

of

the

depressive

episode

or

its

duration

of

evolution?

Do

antecedents

of

resistance

to

a

pharmacologi-

cal

treatment

oblige

us

to

stimulate

differently?

Few

studies

exceed

10

days

of

treatment;

will

longer

duration

of

treatment

be

more

effective?

Also,

we

did

not

find

any

data

on

the

interest

of

maintenance

treatment

among

responders.

Should

the

characteristics

of

the

depressive

disor-

der

or

its

evolution

require

maintenance

treatment?

What

will

be

its

rhythm

and

its

duration?

Should

we

adapt

rTMS

parameters

to

abnormalities

highlighted

by

functional

neuroimagery?

The

prospects

for

work

remain

numerous.

©

L’Encéphale,

Paris,

2011.

Introduction

La

dépression

est

une

affection

psychiatrique

fréquente.

Sa

prévalence

sur

la

vie

entière

est

estimée

entre

15

et

20

%.

Selon

l’Organisation

mondiale

de

la

santé

(OMS),

la

dépres-

sion

deviendra,

en

2020,

la

deuxième

cause

d’invalidité

dans

le

monde

(après

les

troubles

cardiovasculaires).

Soixante

à

70

%

des

sujets

dépressifs

sont

améliorés

par

les

traitements

psychotropes,

1/3

présente

une

résistance

pharmacologique

[8].

L’électroconvulsivo-thérapie

(ECT)

a

longtemps

été

la

seule

alternative

thérapeutique

possible.

Son

indication

est

maintenant

bien

connue

et

repose

sur

des

critères

de

résistance

ou

de

sévérité.

Certains

patients

ne

bénéficient

pas

d’une

réponse

satisfaisante

à

ces

traitements,

d’autres

les

tolèrent

mal

[20].

La

stimulation

magnétique

transcrâ-

nienne

répétée

(rTMS)

est

un

traitement

dont

l’efficacité

est

reconnue

pour

la

prise

en

charge

des

épisodes

dépres-

sifs

majeurs.

Il

s’agit

d’un

outil

thérapeutique

relativement

récent

en

psychiatrie,

non

invasif

et

avec

peu

d’effets

secon-

daires,

notamment

cognitifs

[33].

Son

principe

repose

sur

la

stimulation

des

réseaux

corticaux

par

l’intermédiaire

d’un

champ

magnétique

appliqué

sur

le

crâne.

L’identification

des

facteurs

de

réponse

à

ce

nouveau

traitement

constitue,

pour

les

professionnels,

une

ques-

tion

cruciale

puisqu’il

va

s’intégrer

au

sein

de

différentes

options

thérapeutiques.

Plusieurs

auteurs

se

sont

attachés

à

identifier

ces

facteurs

de

réponse.

En

2006,

Fregni

et

al.

[12]

réalisent

une

méta-analyse

dont

l’objectif

spécifique

est

d’identifier

les

facteurs

de

réponse.

Les

résultats

sont

d’autant

plus

intéressants

que

de

nombreux

paramètres

ont

été

pris

en

compte,

mais

ne

portent

que

sur

des

études

d’une

durée

de

deux

semaines.

Brunelin

et

al.

[5]

publient

362

R.

Dumas

et

al.

en

2007

une

revue

de

la

littérature

regroupant

12

études

ouvertes

et

18

études

contrôlées

et

randomisées.

Même

si

l’objectif

principal

de

leur

travail

est

d’étudier

l’efficacité

de

la

rTMS

dans

le

traitement

de

la

dépression,

les

fac-

teurs

de

réponse

sont

également

étudiés.

Dans

ces

travaux,

les

données

rapportées

sur

les

facteurs

prédictifs

cliniques

et

techniques

portent

essentiellement

sur

les

variables

de

l’âge

et

des

paramètres

de

réglage.

Des

données

nouvelles

sont

apparues

dans

la

littérature

scientifique,

il

semble

donc

intéressant

de

se

pencher

sur

la

totalité

des

paramètres

pou-

vant

être

prédictifs

dans

la

réponse

des

épisodes

dépressifs

majeurs

à

la

rTMS,

en

analysant

ces

résultats

en

fonction

des

protocoles

des

études

recensées.

Méthodologie

Une

revue

de

littérature

sans

limite

temporelle

a

été

réalisée

par

l’utilisation

de

la

banque

de

données

infor-

matisée

Medline

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

L’utilisation

des

mots

clés

Depression,

Response

Factor

et

Transcranial

Magnetic

Stimulation

a

permis

le

recensement

de

29

études

[2—4,6—19,21—30,32,35].

Parmi

celles-ci,

dix

sont

postérieures

aux

travaux

de

Fregni

et

al.

[12].

Synthèse

de

la

litterature

Les

résultats

sont

synthétisés

dans

le

Tableau

1

.

Place

de

l’âge

et

du

sexe

comme

facteurs

prédictifs

de

réponse

Fregni

et

al.

[12]

réalisent

une

méta-analyse

comprenant

cinq

études

randomisées

et

en

double

insu

et

une

étude

ouverte.

Ils

regroupent

ainsi

195

patients

au

total

dont

ils

analysent

les

caractéristiques

sociodémographiques

(âge

et

sexe),

les

caractéristiques

du

trouble

dépressif

(durée,

Hamilton

Depression

Rating

Scale

[HDRS]),

les

traitements

mis

en

œuvre

(réponse

aux

traitements

médicamenteux

antérieurement

prescrits,

co-prescription

médicamenteuse

pendant

le

traitement

par

rTMS),

les

antécédents

personnels

de

troubles

psychiatriques

et

les

paramètres

de

réglage

des

stimulations

(fréquence,

nombre

de

pulses,

durée,

inten-

sité).

Les

facteurs

confondants

(sites

des

études,

étude

ouverte)

sont

pris

en

compte

dans

l’analyse

statistique.

Les

résultats

de

l’étude

indiquent

que

parmi

les

per-

sonnes

traitées

par

rTMS,

les

plus

âgées

répondent

moins

favorablement

que

les

sujets

jeunes.

Concernant

cette

moins

bonne

réponse,

l’auteur

avance

les

hypothèses

sui-

vantes

:

•

les

sujets

âgés

présentent

une

atrophie

frontale,

ainsi

le

cortex

préfrontal

serait

moins

accessible

à

la

stimulation

;

•

les

sujets

âgés

répondent

moins

favorablement

aux

trai-

tements

antidépresseurs

(ATD)

en

général

;

•

les

erreurs

diagnostiques

sont

plus

fréquentes

chez

les

sujets

âgés

(diagnostics

différentiels

des

troubles

dépres-

sifs

de

la

personne

âgée)

;

•

l’évaluation

des

résultats

de

cette

méta-analyse,

à

deux

semaines

de

traitement,

est

peut-être

trop

précoce.

Il

se

pourrait

que

la

réponse

thérapeutique

soit

plus

longue

à

obtenir

chez

le

sujet

âgé.

Partant

de

l’hypothèse

de

l’atrophie

corticale

comme

responsable

d’une

moins

bonne

réponse,

Nahas

et

al.

[29]

montrent,

dans

une

étude

ouverte,

une

amélioration

signifi-

cative

des

scores

de

dépression

en

ajustant

l’intensité

de

la

stimulation

(107

à

141

%

du

seuil

moteur)

au

degré

d’atrophie

corticale

mesurée

sur

IRM

chez

18

patients

de

55

à

75

ans.

Pour

Huang

et

al.,

la

diminution

d’efficacité

liée

à

l’âge

n’est

retrouvée

que

chez

les

sujets

féminins

[18].

Les

mauvais

résultats

retrouvés

dans

les

études

d’efficacité

antérieures

[22,26]

pourraient

être

alors

liés

à

la

grande

proportion

de

femmes

parmi

les

sujets

inclus.

Dans

leur

étude

comparant

30

femmes,

dont

13

ménopausées

sans

traitement

hormonal

substitutif

et

16

hommes,

les

auteurs

retrouvent

une

différence

significative

entre

les

taux

de

répondeurs

chez

les

patientes

ménopausées

(0

%)

par

rapport

aux

patientes

non

ménopausées

et

les

patients

mas-

culins

(taux

respectivement

de

68,8

%

et

70,6

%).

Les

taux

d’hormones

plasmatiques

semblent

aussi

intervenir.

Toute-

fois,

le

nombre

de

séances

de

stimulation

étant

faible

(tout

juste

une

dizaine)

ces

résultats

doivent

être

confirmés.

Lisanby

et

al.

ne

retrouvent

pas

de

diminution

d’efficacité

chez

les

sujets

âgés

dans

une

étude

incluant

entres

autres

une

centaine

de

sujet

âgé

de

plus

de

55

ans

[24].

Ils

attribuent

ces

résultats

à

deux

variables

:

la

durée

de

traitement

plus

long

(quatre

semaines)

et

une

forte

inten-

sité

de

stimulation

(120

%

du

seuil

moteur).

Toutefois,

aucun

patient

âgé

de

plus

de

70

ans

n’a

été

inclus.

Place

des

antécédents

de

réponse

aux

traitements

antidépresseurs

antérieurs

Une

réponse

thérapeutique

quel

que

soit

le

traitement

uti-

lisé

est

généralement

définie

comme

une

diminution

d’au

moins

50

%

des

symptômes

initiaux

mesurés

à

partir

d’une

échelle

psychométrique.

La

résistance

pharmacologique

est

l’échec

de

deux

traitements

ATD

prescrits

à

dose

et

sur

une

durée

suffisantes.

Fregni

et

al.

[12]

indiquent

que

parmi

les

personnes

traitées

par

rTMS

pour

la

prise

en

charge

d’un

EDM,

celles

ayant

des

antécédents

de

résistance

à

des

trai-

tements

ATD

ou

des

ECT

répondent

moins

favorablement.

A

contrario,

les

sujets

ayant

mieux

répondu

par

le

passé

à

des

traitements

ATD

sont

de

meilleurs

répondeurs.

Ces

résul-

tats

sont

confirmés

par

des

travaux

ultérieurs

[3,24].

Dannon

et

al.

[6]

précisent

que

d’avoir

déjà

répondu

favorablement

à

un

traitement

par

rTMS

constitue

un

facteur

prédictif

de

bonne

réponse.

Place

des

traitements

antidépresseurs

en

association

L’association

rTMS

à

un

traitement

ATD

médicamenteux

est

un

facteur

prédictif

de

bonne

réponse

[12].

Pour

Herrmann

et

al.

[14],

sur

l’analyse

des

résultats

d’une

méta-analyse

de

33

études

regroupant

877

sujets,

la

co-prescription

d’un

traitement

ATD

médicamenteux

constitue

également

un

fac-

teur

prédictif

de

bonne

réponse.

La

co-prescription

d’un

traitement

antiépileptique

ou

de

benzodiazépines

est,

en

Facteurs

prédictifs

de

réponse

à

la

rTMS

dans

la

dépression

363

Tableau

1

Études

recensées

s’intéressant

aux

facteurs

de

réponse

à

la

stimulation

magnétique

transcrânienne

répétée

dans

la

prise

en

charge

des

épisodes

dépressifs

majeurs.

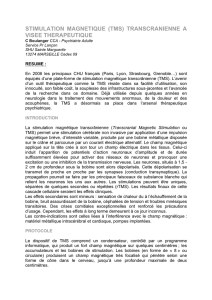

1er auteur

Année Type

d’étude

Nombre

de

sujet

Site

de

stimulation

Freq.

(Hz)

Intensité

(%

MT)

Nb

stimu

Durée Résultats Facteurs

de

réponses

Kimbrell

et

al.

[21]

1999 Randomisée,

double

insu,

en

cross-over,

13 CPFG 1

ou

20 80 800/j 10j Stimulation

à

20

Hz

:

Réduction

HDRS

de

-4

%.

Taux

de

répondeur

de

0

%.

Stimulation

à

1

Hz

:

Réduction

HDRS

de

20

%.

Taux

de

répondeur

de

10

%.

Stimulation

à

20

Hz

:

hypométabolisme

cérébelleux,

cortex

occipital,

temporal

et

cingulaire

antérieur.

Stimulation

à

1

Hz

:

hypermétabolisme

cortical

préfrontal

droit.

Teneback

et

al.

[35]

1999 Randomisée,

double

insu

vs

placebo

22 CPFDLG 5

ou

20 100 1600/j 10j Taux

de

répondeur

HDRS

de

46

%

dans

le

groupe

TMS

active

et

0

%

dans

le

groupe

placebo.

Hyperperfusion

relative

du

cortex

frontal

inférieur.

Mottaghy

et

al.

[27]

2002 Ouverte 17 CPFDLG 10 90 1600/j 10j Réduction

HDRS

de

28

%

(p

<

0,002).

Taux

de

répondeur

de

29

%.

Hyperperfusion

du

cortex

péri-insulaire

droit.

Fitzgerald

et

al.

[10]

2003 Randomisée,

double

insu

vs

placebo

60

CPFDLG

10

100

1000/j

10j Réduction

MADRS

de

13,5

%

dans

le

groupe

CPFDLG,

de

15

%

dans

le

groupe

CPFDLD,

et

de

0,76

%

dans

le

groupe

placebo.

Différence

significative

entre

groupes

actifs

vs

placebo

(p

=

0,004).

Pas

de

différence

significative

entre

les

deux

groupes

TMS

active.

Niveau

d’agitation

élevée

pour

le

groupe

CPFDLD.

CPFDLD 1 100

300/j

10j

Holtzheimer

et

al.

[16]

2004

Randomisée,

double

insu,

vs

placebo

15

CPFDLG

10

110

1600/j

10j

Réduction

HDRS

de

32

%

dans

le

groupe

TMS

active

et

de

28

%

dans

le

groupe

placebo

(NS).

Durée

de

l’épisode

inférieur

à

quatre

ans.

Nahas

et

al.

[29]

2004

Ouverte

18

CPFDLG

5

103

à

141

1600/j

15j

Réduction

HDRS

de

35

%

(p

=

0001).

Taux

de

répondeur

de

28

%.

Taux

de

rémission

de

22

%.

Adaptation

de

l’intensité

de

stimulation

au

degré

d’atrophie

corticale

chez

les

sujets

âgés.

364

R.

Dumas

et

al.

Tableau

1

(Suite)

1er auteur

Année

Type

d’étude

Nombre

de

sujet

Site

de

stimulation

Freq.

(Hz)

Intensité

(%

MT)

Nb

stimu

Durée

Résultats

Facteurs

de

réponses

Langguth

et

al.

[23]

2007

Ouverte

24

CFPDLG

10

110

500/j

10j

Réduction

HDRS

de

31

%.

Taux

de

répondeurs

de

37,5

%.

Hyperperfusion

cingulaire

antérieure

droite.

Résistance

faible

au

traitement

antidépresseur

antérieur.

Brakemeier

et

al.

[3]

2007

Ouverte

70

CPFDLG

20

100

2000/j

10j

Réduction

HDRS

de

19,3

%

(p

<

0,001).

Taux

de

répondeur

de

21,4

%.

Durée

de

l’épisode

inférieur

à

5

mois.

Résistance

faible

au

traitement

antidépresseur

antérieur.

Trouble

du

sommeil

plus

prononcé

sur

HDRS.

Brakemeier

et

al.

[4]

2008

Ouverte

48

CPFDLG

10

100

1500/j

10j Réduction

HDRS

de

26,2

%

(p

<

0,001).

Taux

de

répondeurs

de

34,2

%.

Aucun

résultat

significatif.

31

CPFDLG

20

100

2000/j

10j

Huang

et

al.

[18]

2008

Ouverte

46

CPFDLG

5

100

1600/j

10j

Réduction

HDRS

de

46,6

%

(p

<

0,001).

Taux

de

répondeurs

de

48,9

%.

Femme

non

ménopausée.

Rapport

estrogène/progestérone

élevé.

Taux

plasmatique

faible

de

FSH

Sexe

masculin.

Baeken

et

al.

[2]

2009

Ouverte

21

CPFDLG

10

110

1560/j

10j

Taux

de

répondeurs

HDRS

de

43

%

(p

<

0,01).

Hypermétabolisme

dans

le

CPFDL

et

le

cortex

cingulaire

antérieur.

Changements

métaboliques

au

niveau

des

subdivisions

du

cingulum

antérieur

(aires

de

Broadmann

24

et

32).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%