Exploration des interactions plantes

Exploration des interactions plantes-animaux et implications en conservation

par

Louis Lazure

essai présenté au Département de biologie

en vue de l’obtention du grade de maître en écologie internationale

(maîtrise en biologie incluant un cheminement de type cours en écologie internationale)

FACULTÉ DES SCIENCES

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sherbrooke, Québec, Canada, décembre 2007

ii

Sommaire

Les écosystèmes ne consistent pas seulement en un assemblage d’espèces (biocénose) vivant

dans un milieu physico-chimique (biotope). Ces espèces interagissent continuellement et ces

relations sont une force de cohésion entre toutes les parties de la biocénose. Les relations

plante-animal font parties de ces forces et facteurs ayant une influence sur l’écologie et

l’évolution. Elles se déclinent sous plusieurs formes et offrent une grande opportunité de

découvertes. Chez les plantes, les angiospermes sont la division végétale la plus associée aux

animaux et de très nombreux insectes et vertébrés sont liés aux plantes, soit en tant

qu’herbivore ou dans une relation symbiotique. Les adaptations que présentent les acteurs

dans ces relations sont parfois issues du processus de coévolution. Dans ce processus, ce n’est

pas un des deux acteurs qui s’adapte aux caractéristiques déjà présentes de son partenaire, il

s’agit plutôt de changements évolutifs qui s’alternent, l’un répondant à l’autre et vice-versa, ce

qui les mène à un certain degré de spécialisation l’un pour l’autre. Les structures physiques

des organismes, leur comportement, leur biochimie, sont des éléments pouvant être modulés

par la coévolution. Ce processus ne prend pas toujours place entre deux espèces, mais peut se

dérouler entre deux guildes incluant plusieurs espèces de chaque côté (coévolution diffuse).

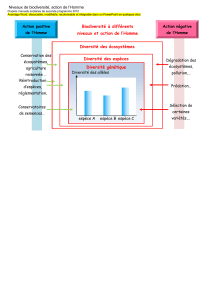

La biodiversité, et par conséquent la santé des écosystèmes aussi, dépend grandement des

interactions plante-animal. Ce sont bien souvent des processus clés dont l’altération ou

l’interruption ont des effets difficilement prévisibles, certainement nuisibles et potentiellement

dévastateurs. Les populations humaines obtiennent des services des écosystèmes qui, lorsque

évalués, ont une valeur immense. Le maintien de ces services passe par la protection et la

gestion des écosystèmes et de leur biodiversité. À cette raison utilitariste s’ajoutent la valeur

intrinsèque de la biodiversité, l’attachement à la nature et à ses processus caractéristiques et le

plaisir d’explorer et de comprendre ces interactions. Plusieurs activités et phénomènes

menacent les relations plantes-animaux, soit en interférant directement ou en affectant un autre

élément de la communauté qui éventuellement viendra à affecter les interactions. La meilleure

iii

mesure de conservation est l’approche par habitat, écosystème et région et la reconnaissance

des espèces et processus clés. Ces efforts appliqués au niveau écologique resteront vains s’ils

ne sont pas accompagnés de mesures beaucoup plus larges qui touchent les causes sous-

jacentes à la dégradation des écosystèmes, de nature économique ou sociale. La forêt

Atlantique du Brésil nous offre un exemple d’écosystème ayant subit une intense dégradation

dans les dernières décennies. Plusieurs des relations plante-animal en ont souffert, ce qui a à

son tour nuit aux communautés biologiques. Des efforts de conservation s’y mettent lentement

en place, pour contrer avant tout les effets de la fragmentation du territoire.

iv

Table des matières

SOMMAIRE.......................................................................................................................ii

TABLE DES MATIÈRES..................................................................................................iv

LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................vi

LISTE DES FIGURES .......................................................................................................vii

GLOSSAIRE ......................................................................................................................viii

INTRODUCTION..............................................................................................................1

CHAPITRE 1 – LA DIVERSITÉ DES RELATIONS PLANTES-ANIMAUX................4

1.1. La reproduction assistée ........................................................................................4

1.2. Le cerf de Virginie, paysagiste de la forêt québécoise..........................................6

1.3. Logement végétal, gardiens animaux ....................................................................9

1.4. On a toujours besoin d’un plus mobile que soi ...................................................11

1.5. Des jardins de plantes en eau salée......................................................................13

CHAPITRE 2 – L’ORIGINE DES RELATIONS PLANTES-ANIMAUX ....................15

CHAPITRE 3 – MOTIVATIONS À L’ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE..............................20

CHAPITRE 4 – CONSERVATION ................................................................................27

4.1. Menaces..................................................................................................................28

4.1.1. La perte d’habitat..............................................................................................28

4.1.2. La fragmentation...............................................................................................29

4.1.3. La surexploitation.............................................................................................30

4.1.4. Les espèces envahissantes ................................................................................31

4.1.5. La pollution ......................................................................................................31

4.2. Mesures de protection.............................................................................................32

v

4.2.1. Aires protégées et restauration .........................................................................32

4.2.2. Conservation ex-situ et réintroduction .............................................................34

4.2.2. Mesures économiques.......................................................................................34

4.2.3. Mesures sociales...............................................................................................36

4.2.4. Coopération ......................................................................................................37

CHAPITRE 5 – ÉTUDE DE CAS : LA FORÊT ATLANTIQUE DU BRÉSIL .............39

CONCLUSION ................................................................................................................46

LISTE DES RÉFÉRENCES.............................................................................................47

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

1

/

64

100%

![La [bio]diversité végétale - Jardin botanique](http://s1.studylibfr.com/store/data/000401012_1-6016fec4b80fd341c31a0f730c63608b-300x300.png)