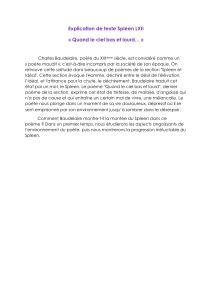

Explication Les Fleurs du mal, Introduction

Explication

« Spleen », LXXVIII, Les Fleurs du mal, Baudelaire, 1857-1861

Introduction

On note une progression certaine entre ces quatre pièces, qui consignent la dépossession du moi

1

et l’emprise de la mort sur le vivant, qui est productrice de mélancolie. L’une du côté d’un savoir

morbide qui se retourne en vampirisation du sujet: « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans » (v 1,

« Spleen » II) et de l’autre côté d’une soumission au néant : « Je suis comme le roi d’un pays pluvieux »

(v 1, « Spleen » III). La progression dans la représentation de la mort du roi se marque essentiellement

par l’élimination progressive de la présence poétique dont les traces, même fugitives, sont encore

décelables dans le poète fantôme du vers 7 de « Spleen » I et dans le champ immortel de la pétrification

de « Spleen » II, et notamment aux vers 8, 9 et 10. Les quatre poèmes portent le même titre « Spleen »

sans que jamais ce terme intervienne explicitement dans le texte, or l’on remarque que le dernier poème

comporte une anagramme qui le dissémine dans l’ensemble du texte : « esprits » ; « Espérance » ;

« plafonds » ; « pluie » ; « prison » ; « Espoir » ; « pleure » ; « incliné » ; « plante » ; « drapeau noir ».

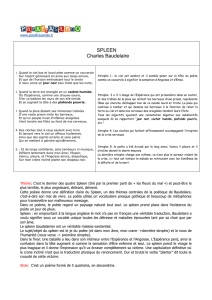

I/La montée du désespoir

Elle est signalée par des anaphores, qui se trouvent dans les trois premières strophes : « Quand le

ciel » (v 1) ; « Quand la terre » (v 5) ; « Quand la pluie » (v 9). La troisième strophe reprend le vers 1 de

« Spleen » I et de « Spleen » III. On a une récurrence qui assure la cohérence du poème. On assiste donc

à une coalition des éléments naturels qui enserre le sujet dans une sorte de cage psychologique. En effet,

le champ lexical de l’emprisonnement est introduit dès le vers 1 avec la comparaison : « comme un

couvercle ». Elle se poursuit dans les strophes suivantes avec « cachot » (v 5), « prison » et « barreaux »

au vers 10. De plus, la présence des subordonnées allient la notion d’itération

2

et d’altération. Les

subordonnées se surajoutent au champ lexical de la prison, de sorte que le thème de la claustration

3

revêt

les formes de l’oppression et de l’agression.

La comparaison du vers 1 constitue une gradation. L’auteur procède à une observation qui se

traduit par une caractérisation : « bas et lourd » et celle-ci est précisée par une conséquence concrète :

« pèse comme un couvercle ». La comparaison constitue une image suggestive et cela d’autant plus

qu’elle est issue de l’expérience quotidienne. La perspective totalisante apparaît au vers 3 puisque

l’ensemble de l’espace est convoqué pour nuire au sujet. Le déterminant est renforcé par le verbe

embrasser. On remarque l’utilisation du pronom « nous » au vers 4 : « Il nous verse un jour noir plus

triste que les nuits ». Le poète se réfère à une expérience collective qui implique le lecteur. De plus, la

polysémie du vers 4 joue sur l’oxymore, avant d’être définie avec l’adjectif « triste ». Le comparatif de

supériorité vient orchestrer l’effet de l’oxymore ainsi que l’opposition entre le singulier et le pluriel :

« un jour noir » ; « les nuits ». La comparaison avec la prison est poursuivie dans les deux strophes

suivantes avec deux mouvements contraires qui sont complémentaires : en premier lieu, un resserrement

de l’espace qui se traduit par le rapprochement des limites, exprimé notamment aux vers 7 et 8 avec

l’expression « s’en va battant les murs » et « se cognant la tête ». En second lieu, un élargissement de

l’espace qui se manifeste par une extension du phénomène exprimé au vers 9 avec l’expression :

« immenses traînées ». L’adjectif « immenses » renforce le verbe étaler. De plus, l’adjectif « vaste » du

vers 10 vient compléter cet aspect. On remarque qu’il s’agit d’un processus extérieur et intérieur puisque

1

Perte d’identité.

2

Répétition.

3

Réclusion volontaire de l’individu.

le vers 12 vient compléter le vers 8 : « Et se cognant la tête à des plafonds pourris » ; « Vient tendre ses

filets au fond de nos cerveaux ». Les strophes deux et trois se complètent pour consigner l’universalité de

la réclusion à laquelle l’individu ne peut échapper. Le bestiaire lui-même est connoté négativement avec

la mention de la chauve-souris au vers 6 qui fait référence à la vampirisation, les araignées au vers 11,

qui représentent des animaux venimeux et arbitrairement malfaisants. Le passage encore une fois du

singulier au pluriel indique que l’individu devient la victime d’une persécution généralisée.

II/ La passivité de la conscience

Celle-ci reste aigüe car elle peut décrire avec précision les symptômes de la mélancolie. Mais on

remarque qu’elle se manifeste par sa passivité, comme l’indique le vers 2 : « Sur l’esprit gémissant en

proie aux longs ennuis ». L’expression « en proie » indique que l’esprit subit le phénomène. D’autre part,

le participe « gémissant » reste la réaction de la plainte. La deuxième strophe introduit une progression.

En effet, l’esprit est remplacé par une aspiration : L’Espérance. On assiste au dernier soubresaut de la

pensée positive, comparé à un animal à l’agonie qui se débat de façon désordonnée en perdant

progressivement ses forces, comme l’indique les vers 7 et 8. La troisième strophe consacre la reddition

de l’esprit qui abdique devant l’invasion de la dépression, comme l’indique l’emploi des pluriels

« esprits » et « cerveaux » (v 15 et 12).

La métaphore constitue une représentation d’hallucination et manifeste l’aliénation qui gagne le

poète. La quatrième strophe se signale par sa violence, dans la mesure où elle semble relater une sorte

d’assaut indiqué par le verbe sauter. On a un jeu d’assonances qui vient renforcer l’image. Le fond

sonore devient assourdissant au vers 14. On remarque le passage du pluriel au singulier. On a les

sensations visuelles et auditives qui se superposent. Les sons ne sont plus perçus distinctement, ce qui

indique une agression qui traduit l’aggravation de son état psychologique. Parallèlement, on note le

passage du singulier au pluriel : « des esprits ». Le pluriel est souligné par des précisions : l’adjectif

verbal « errants », lui-même renforcé par « sans patrie ». Les vers 15 et 16 constituent une réécriture du

vers 2. On assiste à l’éclatement du sujet, qui ne parvient plus à identifier ce qui est intérieur ou

extérieur : « Ainsi que des esprits ».

La dernière strophe consacre la défaite de la conscience, caractérisée par la présence du drapeau

noir. En effet, le sujet n’existe plus comme tel, il se réduit à un lieu traversé par les manifestations de

l’angoisse. Après le vacarme agressif apparaît le silence, mais il n’est pas salvateur car c’est celui de la

mort, comme l’indique les vers 17 et 18 : « - Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, Défilent

lentement dans mon âme ; l’Espoir, ». Ici, le dérèglement psychologique atteint son paroxysme. En effet,

les « longs ennuis » du vers 2 sont repris par les « longs corbillard ». On remarque le passage des

notations abstraites à la notation concrète, qui constituent une matérialisation de l’angoisse qui gagne la

poète. D’autre part, on remarque que la syntaxe tend à déborder la structure des vers. Celle-ci prolifère

par ajouts successifs avec l’irruption de la conjonction « et », qui indique que l’esprit est dépassé et qu’il

ne contrôle plus les états psychologiques qui le traversent. Ce débordement traduit l’invasion de l’esprit

par des angoisses successives qu’il ne contrôle pas. D’autre part, on remarque un système de substitution

entre les termes « esprits » ; « cerveaux » ; « âme » ; « crâne », qui montrent l’invasion complète de la

personne par la mélancolie. Les personnifications : « l’Espérance » ; « l’Espoir » ;

« l’Angoisse », viennent renforcer le phénomène. Les références à l’espoir manifestent les derniers

sursauts de révolte. En même temps, on remarque la progression. L’espérance est dotée d’une action

physique, même si elle reste inefficace et affaiblie, alors que l’espoir est réduit à une manifestation

psychologique : « pleure ». D’autre part, l’adjectif « Vaincu » en tête de vers insiste sur la notion de

défaite. De plus, on remarque la progression dans l’emploi des adjectifs : l’adjectif « affreux » est

remplacé par l’adjectif « atroce », associé à l’adjectif « despotique » pour signaler son pouvoir. D’autre

part, l’adjectif « Vaincu » est repris par l’adjectif « incliné » et d’autre part l’image de drapeau noir vient

illustrer la victoire de la mélancolie. En faisant référence à l’étendard des pirates, le poème suggère le

naufrage de l’être, que rien ne peut désormais préserver.

III/ La force des images

La pluie constitue le terme majeur dont l’auteur exploite les connotations négatives, notamment

l’humidité et le pourrissement dans les strophes 2 et 3. D’autre part, la représentation de la claustration

s’étend sur les trois premières strophes et celle de l’occupation sur les trois dernières. L’enchevêtrement

des réseaux restitue l’invasion de l’individu qui se trouve parallèlement progressivement déserté par la

conscience. En effet, la présence des allégories consigne l’éclatement puis la dépossession du moi. La

disparition des liens de comparaison manifeste l’effritement de l’esprit, qui est l’objet de vision et ne

parvient plus à se livrer à un travail d’interprétation et d’élucidation. La notion de deuil est introduite

dans la première strophe avec la présence de l’adjectif « noir » au vers 4, associé à l’adjectif « triste ».

Elle se trouve reprise et amplifiée dans la dernière strophe, avec l’irruption des longs corbillards au vers

17 et la reprise de l’adjectif « noir » au vers 20. Le « drapeau noir » se substitue au « jour noir ». Le

pluriel du vers 4 fait place au singulier du vers 20. L’observation générale du vers 4 se transforme en

défaite personnelle. De plus, les sonorités, notamment les assonances et les nasales tissent un réseau dont

la densité et la consistance rappelle celle des toiles d’araignées. On a une mimétique du texte sur le plan

de la représentation, le « Spleen » a achevé son œuvre. Il ne s’est pas contenté d’une simple irruption

dans l’esprit mais il a totalement envahi le moi. Il peut dès lors affirmer son hégémonie en brandissant

son étendard.

Conclusion

Le poète entérine la progression du « Spleen » qui s’empare de l’esprit du poète et parvient à

altérer totalement son psychisme. Baudelaire décrit une crise de neurasthénie

4

contre laquelle le poète

tente de se rebeller faiblement, avant d’abdiquer toute résistance. La défaite se marque par l’éclatement

du sujet, qui n’est plus qu’un lieu, traversé par des instances contradictoires, avant de sceller la victoire

définitive de l’angoisse. Dès lors, la parole poétique prend les accents d’un champ funèbre. Elle devient

un cri qui exprime le déchirement du poète, mais qui manifeste parallèlement les prérogatives ultimes de

la création artistique, qui parvient en dernier ressort à conjurer les forces du néant.

4

Trouble psychologique qui engendre de l’angoisse et de la tristesse.

1

/

3

100%