A Réunion de l’Amicale des cardiologues de Paris I

Informations

Informations

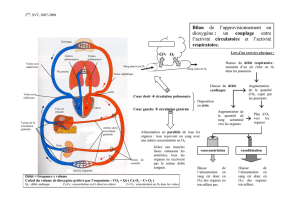

Figure 1.

Reconstruction

tridimensionnelle

pour une isolation

des veines

pulmonaires.

Abréviations :

LSPV = veine

pulmonaire

supérieure gauche ;

LIPV = veine

pulmonaire inférieure

gauche ; RSPV = veine

pulmonaire

supérieure droite ;

RIPV = veine

pulmonaire inférieure

droite.

La Lettre du Cardiologue - n° 411 - janvier 2008

14

Réunion de l’Amicale des cardiologues de Paris

et sa région sur la rythmologie interventionnelle

IPM.L. Lachurie*

Au cours de cette réunion de l’Amicale des cardiologues

de Paris et sa région, plusieurs thèmes ont été abordés,

notamment les risques de la voie endocavitaire pour

la fibrillation auriculaire (F. Hidden-Lucet) et pour la tricus-

pide (F. Jault) et les indications de la chirurgie des troubles du

rythme (N. Bonnet).

LES RISQUES DE LA VOIE ENDOCAVITAIRE

POUR LA FIBRILLATION AURICULAIRE

( F. Hidden-Lucet, rythmologie, La Pitié-Salpêtrière)

Rappel historique et technique

L’ablation de la fibrillation atriale (FA) voit le jour en 1998. On avait

constaté que les foyers arythmogènes près des veines pulmonaires

pouvaient être à l’origine de FA. On introduisait un cathéter dans

les veines pulmonaires (en faisant un transeptal) en enregistrant

les potentiels pathologiques : s’ils étaient présents, on procé-

dait à un deuxième transeptal pour réaliser une ablation par

radiofréquence des myocytes autour des veines pulmonaires et

obtenir la disparition de ces potentiels pathologiques. La meilleure

indication était la FA focale, mais le procédé était long car il y

a quatre veines pulmonaires : on les traitait deux par deux en

faisant une cartographie avec reconstruction tridimensionnelle

pour une isolation des veines pulmonaires (figure 1).

Le taux de succès de la procédure était augmenté par la déner-

vation vagale et lorsque la FA était paroxystique. Chez le sujet

âgé, la FA est le plus souvent chronique permanente : on fait des

lignes de radiofréquence complémentaires, et M. Haissaguerre

fait maintenant une défragmentation de l’oreillette. Dans une

étude publiée en 2005 par Haissaguerre sur 66 patients ayant

bénéficié d’une radiofréquence pour FA, le rythme sinusal est

restauré dans 87 % des cas après la première procédure, avec

36 % de récurrence au troisième mois.

Les complications de la radiofréquence de la FA (tableau I)

* Centre hospitalier du Montgardé, Aubergenville.

Tableau I.

Complications de l’ablation de la FA (Cappato R et al.

Circulation 2005;111:1100-5).

– Questionnaire/100 centres mondiaux faisant de l’ablation de FA 2002-2005

– 8 745 pts/90 centres, plusieurs procédures chez 27,3 %

– 6 % complication majeure :

n %

Mort péri-procédure (2 AVC, 1 perforation cardiaque, 1 cause inconnue)

4 0,05

Tamponnade 107 1,22

Sepsis, abcès, endocardite 1 0,01

Pneumothorax 2 0,02

Hémothorax 14 0,16

Paralysie phrénique permanente 10 0,11

Pseudo-anévrysme fémoral 47 0,53

Fistule A-V 37 0,42

Lésion valvulaire 1 0,01

Dissection aortique 3 0,03

AVC 20 0,28

AIT 47 0,53

Sténose VP aiguë/chronique 23/94 0,28/0,66

LC411-ok.indd 14 1/02/08 11:43:54

Informations

Informations

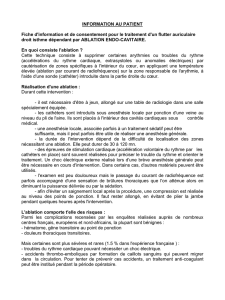

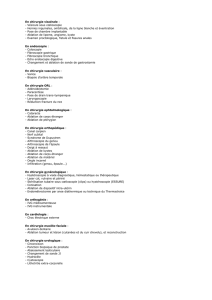

Survie sans récidive de FA (%)

78

37

p < 0,001

Eets indésirables (abl/méd) : 8 %/19 %

Survie (abl/méd) : 94 %/86 % p < 0,001

Groupe avec ablation

Groupe avec traitement

médical (méd)

100

80

60

40

20

0

0 180 360 540

Délai de suivi (jours) 720 900 1 080

Nombre de patients

Ablation 589 507 479 379 282 217 135

Traitement 582 456 354 277 207 141 97

médical

Figure 2. Comparaison traitement médical versus ablation dans la

prévention de la récidive de FA (Pappone C, Rosanio S, Augello G et al.

Mortality, morbidity and quality of life after circumferential pulmonary

vein ablation for atrial brillation: outcomes from a controlled

nonrandomized long-term stydy. J Am Coll Cardiol 2003;42:185-97).

La Lettre du Cardiologue - n° 411 - janvier 2008

15

On note 6 % de complications majeures : sténoses des veines

pulmonaires, tamponnades (patients sous anticoagulant), infec-

tions (sepsis, abcès, endocardite), thrombo-embolies (gazeuses)

et aussi hémothorax, paralysie phrénique, etc.

La limitation de la puissance délivrée lors de l’ablation a permis

de diminuer le risque de tamponnade, sans le supprimer. Concer-

nant le risque d’AIT et d’AVC, un antiagrégant plaquettaire en

complément de l’anticoagulation efficace n’a pas diminué le risque.

La paralysie phrénique s’explique par sa proximité avec les veines

pulmonaires ; elle est le plus souvent droite (0,48 % dans l’isole-

ment de la veine pulmonaire supérieure droite), plus rarement

gauche (suite à une application près de l’auricule gauche). L’évo-

lution se fait sans séquelles dans 66 % des cas, et dans 33 % des

cas on note la persistance partielle ou complète de la paralysie.

Les sténoses pulmonaires (complications graves) apparaissent

une à 48 semaines après la procédure, se manifestant par une

toux, une hémoptysie, une dyspnée, une douleur thoracique

(pour que le patient devienne symptomatique, il faut plusieurs

sténoses pulmonaires). Le traitement par dilatation se complique

de resténose et l’implantation de stent se complique de throm-

bose… La fistule atrio-œsophagienne est rare mais mortelle.

Elle se situe à l’endroit où l’on a fait des applications répétées

(surtout près de la veine pulmonaire supérieure gauche) : on

essaye de diminuer le risque en repérant l’œsophage, en diminuant

la durée des applications et en réduisant la puissance pour limiter

la profondeur de la lésion. Les tachycardies atriales gauches par

réentrée post-radiofréquence touchent 2,5 à 22 % des patients :

on recommence alors la procédure.

Ablation par radiofréquence pour qui ?

D’après l’étude de C. Pappone et al., le traitement de la FA par

radiofréquence est responsable de moins d’effets secondaires que ne

l’est le traitement médical (8 % versus 19 %), d’une survie améliorée

(94 % versus 86 %) et d’une plus grande efficacité (figure 2).

LES RISQUES DE LA VOIE ENDOCAVITAIRE

POUR LA TRICUSPIDE

( F. Jault, chirurgie thoracique et cardiovasculaire,

La Pitié-Salpêtrière)

Les complications sur la tricuspide en présence d’un pacemaker

(PM) ou d’un multisite sont essentiellement :

– infectieuses (nécessitant l’ablation du matériel par voie per-

cutanée ou chirurgicale et une antibiothérapie prolongée) ;

– thrombo-emboliques ;

– valvulaires : rétrécissement tricuspide (suite à une fibrose),

insuffisance tricuspide (IT) en dehors de toute atteinte infec-

tieuse.

F. Jault a insisté sur la nécessité d’évoquer une insuffisance

tricuspide chez des patients avec un PM en tableau clinique

de défaillance cardiaque à prédominance droite. L’échocardio-

graphie transœsophagienne préopératoire permet de constater

l’IT, mais son mécanisme n’est retrouvé que dans environ 45 %

des cas. Le traitement, qui nécessite une chirurgie tricuspide,

montre, en per-opératoire, des lésions à type d’adhérences et

de perforations (Ling G et al. JACC 2005).

LES INDICATIONS DE LA CHIRURGIE

DES TROUBLES DU RYTHME

( N. Bonnet, chirurgie thoracique et cardiovasculaire,

La Pitié-Salpêtrière)

Les troubles de la conduction

Le premier pacemaker (PM) extracorporel date de 1955 (P. Zoll

et W. Lillehei) ; le premier PM implanté par voie sous-épicar-

dique date de 1958 (P. Elmqvist et A. Sennig) ; par la suite, l’im-

plantation des PM s’est faite par voie endocavitaire. Il existe

cependant des indications pour lesquelles l’abord direct du

cœur pour stimulation en cas de bloc auriculoventriculaire est

nécessaire : en cas de problème de voie d’abord (thrombose cave

supérieure, anatomie particulière acquise ou congénitale) ou en

pédiatrie, en cas d’endocardite. Sur le plan technique, la voie

d’abord chirurgicale est une thoracoscopie, une thoracotomie

droite ou gauche, ou une sternotomie ; l’abord cardiaque est

épicardique ou endocardique ; il est possible de stimuler l’une

des cavités cardiaques. Dans le cas d’une endocardite sur sonde,

il peut s’agir d’une extraction simple ou sous CEC (échec de

l’extraction simple, végétation volumineuse ou nécessité d’un

geste chirurgical associé).

Dans l’implantation de multisite, on fait une mini-thoracotomie

antérieure gauche, un mapping du ventricule gauche. La voie

épicardique est choisie lorsqu’une chirurgie cardiaque combinée

par sternotomie est prévue (ce qui inclut les endocardites sur

sonde), ou en cas d’échec ou de contre-indication à la voie du

sinus coronaire. L’intérêt de la technique est d’augmenter le

nombre de patients effectivement resynchronisés, d’aller vers

une standardisation de la procédure multisite, et de rechercher

les facteurs prédictifs de difficultés techniques de la voie du

sinus coronaire.

LC411-ok.indd 15 1/02/08 11:43:55

Informations

Informations

YZhXgY^ihYZ;dgbVi^dcBY^XVaZ 8dci^cjZ

:Y^bVg`HVcikdjhegdedhZYZhG:KJ:HYZ;DGB6I>DC

$JcXdb^iYZgYVXi^dchX^Zci^ÒfjZZijcXdb^iYZaZXijgZfj^egdedhZciYZhVgi^XaZhh^\cheVgaZhVjiZjgh\VgVcih

YZaÉ^cYZmVi^dcVXXdbeV\chYZaZjghXddgYdccZh

$9Zhg[gZcXZhW^Wa^d\gVe]^fjZhhnhibVi^fjZbZciVeeZaZhYVchaZiZmiZ

$AVcdi^dcYZÆXdcÓ^iYÉ^cigiÆXaV^gZbZci^cY^fjZVÒcYZ\VgVci^gaÉdW_ZXi^k^i!aVfjVa^iZiaÉ^cYeZcYVcXZhX^Zci^ÒfjZ

YZhVgi^XaZhejWa^h

$JcZejWa^X^ik^hjZaaZZi$djgYVXi^dccZaaZYjbY^XVbZciZiYjbVig^ZabY^XVaeVg[V^iZbZci^YZci^ÒZ!

hVch^ciZggdbegZaVXdci^cj^iYÉjcVgi^XaZ

$AZhVgi^XaZhYÉdgYgZhX^Zci^ÒfjZZiY^YVXi^fjZXdchi^ijZciaÉZhhZci^ZaYjXdciZcjgYVXi^dccZa

C#7#AZWVgbZYZhXgY^ihYZ;B8ejWa^eVgaZb^c^higZYZaVHVci

YXgZiYj&(_j^aaZi'%%+!eVgjVj?djgcVad[ÒX^ZaaZ.Vdi'%%+egdedhZfjVigZ

XVi\dg^ZhYÉVXi^dcYZ;B8ZiYÉkVajVi^dcYZhegVi^fjZhegd[Zhh^dccZaaZhYdciaVXVi\dg^Z'!XdbegZcVciaZh[dgbVi^dch^cY^k^YjZaaZhZi|Y^hiVcXZji^a^hVci

idjihjeedgibVig^ZadjaZXigdc^fjZ!cdiVbbZciaZhVWdccZbZcih|YZheg^dY^fjZhdjaÉVXfj^h^i^dcYÉdjkgV\ZhbY^XVjm#

6WdccZo"kdjhZiWc[^X^Zo

<V\cZo)XgY^iheVgVcZckdjhVWdccVciYhbV^ciZcVci|jcZYZcdhejWa^XVi^dch

kd^gcdigZWjaaZi^cYÉVWdccZbZcieV\Z'*

AV[VXijgZdjjcZViiZhiVi^dckVa^YZgdcikdigZ;B8

BANDO FMC REVUE-L-Q.indd 1 1/02/08 10:41:06

Figure 3. Exclusion chirurgicale de l’auricule gauche (LAA).

La Lettre du Cardiologue - n° 411 - janvier 2008

16

Les troubles du rythme

Plusieurs techniques ont été proposées : thyroïdectomie, stellec-

tomie, chirurgie du Kent, ventriculotomie d’exclusion, chirurgie

• 276 procédures, dont 41 % combinées

– AC/FA paroxystique 58 %

– AC/FA permanente 42 %

• Résultats

– Mortalité opératoire 1,4 %

– Récurrence précoce AC/FA 44,6 %

– Trouble de conduction 16,7 %

• Long terme (6,0 ± 3,6 ans)

– Récurrence tardive AC/FA 7,8 %

– Traitement antiarythmique 20 %

• Échec corrélé durée de l’AC/FA préopératoire

Tableau II.

Résultats de l’ablation chirurgicale de la FA (AC/FA) par

sternotomie, puis section-suture des chemins électriques (Cox-

Maze III, RJ Damiano et al., JTCS 2005).

de la FA. La chirurgie de la FA garde essentiellement sa place

dans la chirurgie combinée, surtout dans la chirurgie valvulaire

mitrale, moins souvent dans les pontages aorto-coronaires, et

plus rarement dans la FA isolée (thoracoscopie, Cox-Maze,

exclusion de l’auricule gauche) [tableau II et figure 3]. ■

LC411-ok.indd 16 1/02/08 11:43:56

1

/

3

100%