TUMEURS GERMINALES Chimiothérapie à hautes doses avec support de cellules souches

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017

58

Commentaire. Les données de cette étude rétrospective

monocentrique montrent des résultats intéressants en situa-

tion de rattrapage. Néanmoins, on aurait pu s’attendre à

une SSP plus élevée dans cette cohorte, où les patients ont

une tumeur évolutive plutôt de bon pronostic (une majo-

rité d’entre eux est sensible au cisplatine, peu de tumeurs

médiastinales primitives, peu de lésions cérébrales évolu-

tives). Les études TI-CE du MSKCC et de C.Chevreau et al.

obtiennent des résultats similaires dans une population

plus gravement atteinte(2,3).

Revue de presse

Coordination : Philippe Beuzeboc et Stéphane Oudard (Paris)

TUMEURS GERMINALES

Chimiothérapie à hautes

doses avec support

de cellules souches

périphériques autologues

dans les récidives de

tumeurs germinales :

l’expérience de l’Indiana

University

PÉNIS

Expression fréquente

de PD-L1 dans les cancers

épidermoïdes du pénis

au niveau de la tumeur

primitive et des métastases

REIN

Diabète fulminant de type 1

secondaire à une double

inhibition de points de

contrôle immunitaires

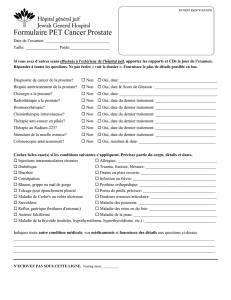

PROSTATE

Étude de phase I/ II

d’une association

cabazitaxel +

abiratérone dans les

cancers de la prostate

métastatiques résistants

à la castration

Mutation activatrice d’AKT :

mécanisme potentiel

de résistance aux inhibiteurs

de PARP dans les cancers de

la prostate à BRCA2 muté

Acétate d’abiratérone

dans les cancers de la

prostate métastatiques

chez les patients ayant

une réponse suboptimale

à l’hormonothérapie initiale

Traitement hormonal

substitutif par testostérone

et risque de cancer de la

prostate : résultats de l’étude

du National Prostate Cancer

Register of Sweden

TUMEURS UROLOGIQUES

Association entre la

longueur des télomères et

le risque de cancer ou de

maladies non cancéreuses :

des implications dans

quelques tumeurs

urologiques ?

VESSIE

Chimiothérapie adjuvante

des cancers urothéliaux

des voies urinaires hautes

localement avancés ou N+

TUMEURS GERMINALES

Chimiothérapie à hautes doses

avecsupport de cellules souches

périphériques autologues

danslesrécidives de tumeurs germinales :

l’expérience de l’Indiana University

L’équipe de l’université d’Indianapolis a publié, le

31 mars 2017 dans le Journal of Clinical Oncology,

les résultats d’une étude rétrospective monocentrique

de 364 patients atteints d’une tumeur germinale

métastatique en rechute, traités en 1

re

ou 2

e

ligne de

rattrapage par 1 ou 2 cycles de chimiothérapie à hautes

doses (HDCT) avec réinjection de cellules souches

hémato poïétiques périphériques (CSHP) [1].

Tous les patients avaient reçu une première ligne de

chimiothérapie à base de cisplatine et présentaient une

progression tumorale dans les 2 ans. Ils avaient une

tumeur primitive testiculaire (87 %), rétropéritonéale

(8 %) ou médiastinale (5 %), et pouvaient avoir une

maladie réfractaire (33 %) ou non (67 %) au cisplatine.

En cas de tumeur réfractaire, ils recevaient directement

la chimiothérapie intensive, sans chimiothérapie stan-

dard au préalable, après recueil des cellules souches

sous facteurs de croissance ; pour les autres patients,

1 ou 2 cycles de VeIP (vinblastine, ifosfamide, cisplatine)

étaient le plus souvent administrés avant l’HDCT afin

de diminuer le volume tumoral (1).

Le nombre de malades traités est important : 364 en

10 ans (de 2004 à 2014) ; les auteurs avaient comme

objectif de traiter tous les patients par 2 cycles de

HDCT associant carboplatine 700 mg/ m2 + étoposide

750 mg/ m2

de J1 à J3, et perfusion des CSHP à J6.

De façon systématique, les patients recevaient un

traitement prophylactique à partir de la veille de

la trans fusion des CSHP, par ciprofloxacine 500 mg

per os × 2/ j, aciclovir 400 mg/j per os, fluconazole

400 mg/ j per os et vancomycine i.v. jusqu’à la sortie

d’aplasie. Les facteurs de croissance étaient admi-

nistrés tous les jours à partir du lendemain de la per-

fusion des CSHP jusqu’à la sortie d’aplasie.

L’objectif de l’étude était d’évaluer la survie sans pro-

gression (SSP) de ces malades. Des analyses univariée et

multivariée ont été réalisées à la recherche de facteurs

prédictifs de la SSP.

L’âge médian des patients traités était de 32 ans

(17-70 ans) ; 285 (78 %) avaient une tumeur germi-

nale non séminomateuse (TGNS). Parmi ceux ayant

une tumeur sensitive au cisplatine, 83 % avaient reçu

un cycle de chimiothérapie standard avant l’intensi-

fication. Seuls 20 patients (5 %) avaient une atteinte

cérébrale évolutive ; 303 patients (83 %) avaient

reçu l’HDCT en première ligne de rattrapage et 341,

les 2 cycles d’HDCT planifiés, soit 94 % des patients.

La médiane entre les 2 cycles était de 28 jours

(18-58 jours). Vingt-trois patients n’ont reçu qu’un

seul cycle d’HDCT, en raison soit d’une progression

(12 patients), soit d’une toxicité (11). Il faut noter que

134 patients ont reçu un traitement d’entretien par

étoposide après l’HDCT.

Avec une médiane de suivi de 3,3 ans, la SSP et la survie

globale (SG) estimées à 2 ans pour l’ensemble de la

population sont de 60 (IC95 : 55-65) et 66 % (IC95 : 60-70),

respectivement. La médiane de rechute après HDCT

est de 4,3 mois (1-30 mois).

La SSP pour les patients traités par HDCT en deuxième

ligne de rattrapage ou plus est de 49 % (IC95 : 36-61)

contre 63 % (IC95 : 57-68) [p = 0,03] pour la première

ligne de rattrapage. La SG est de 60 % (IC95 : 46-71)

contre 67 % (IC95 : 61-72) [p = 0,05].

La SSP et la SG à 2 ans des patients ayant une maladie

réfractaire ne sont pas bonnes. La SSP est de 33 %

(IC95 : 24-41) contre 75 % (IC95 : 69-80) [p = 0,001] pour

ceux ayant une maladie sensible au cisplatine, et la

SG est de 37 % (IC

95

: 30-45) contre 80 % (IC

95

: 75-85)

[p = 0,001].

Parmi les 20 patients ayant des métastases cérébrales

évolutives, 8 n’ont pas eu besoin d’un traitement

chirurgical et/ ou d’une radiothérapie complé mentaire

dans les suites.

En analyse multivariée selon le modèle de Cox, les

facteurs associés à la progression de la maladie sont

la réalisation d’une HDCT en deuxième ligne de rattra-

page, chez les malades réfractaires au cisplatine,

chez ceux ayant une TGNS, une tumeur médiastinale

primi tive, une tumeur de pronostic intermédiaire ou

de mauvais pronostic au diagnostic initial et un taux

d’hCG > 1 000 UI/ l à l’instauration de l’HDCT.

Les toxicités sont celles attendues pour une HDCT,

9 patients étant décédés de toxicités. Cinq patients

ont développé une leucémie secondaire.

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017

59

Revue de presse

A. Fléchon, Lyon

1. Adra N, Abonour R, Althouse SK, Albany C, Hanna NH,

Einhorn LH. High-dose chemotherapy and autologous peri-

pheral-blood stem-cell transplantation for relapsed meta-

static germ cell tumors: The Indiana University Experience.

J Clin Oncol 2017;35(10):1096-102.

2. Feldman DR, Sheinfeld J, Bajorin DF et al. TI-CE high-dose

chemotherapy for patients with previously treated germ cell

tumors: results and prognostic factor analysis. J Clin Oncol

2010;28(10):1706-13.

3. Chevreau C, Massard C, Fléchon A et al. Phase II trial of

TI-CE high dose chemotherapy (HDCT) with drug monitoring

for individual carboplatin dosing in patients with relapsed

advanced germ cell tumors: a multicentric prospective

GETUG trial. J Clin Oncol 2017;35(Suppl. 6):401.

4. Loehrer PJ Sr, Gonin R, Nichols CR, Weathers T, Einhorn

LH. Vinblastine plus ifosfamide plus cisplatin as initial

salvage therapy in recurrent germ cell tumor. J Clin Oncol

1998;16(7):2500-4.

5. Kondagunta GV, Bacik J, Donadio A et al. Combination of

paclitaxel, ifosfamide, and cisplatin is an effective second-

line therapy for patients with relapsed testicular germ cell

tumors. J Clin Oncol 2005;23(27):6549-55.

Le nombre de leucémies secondaires est

important et à relier à la dose d’étoposide

utilisée, qui est élevée dans cette étude. Un

traitement standard de rattrapage n’aurait-il

pas apporté la même SSP dans cette

population ? La réalisation de 2cycles d’HDCT

est-elle suffisante ou doit-on aujourd’hui consi-

dérer que le standard est l’administration de

3cycles (4) ?

Nous aurons vraisemblablement les réponses

à toutes ces questions grâce aux résultats

de TIGER, une étude internationale qui vient

de débuter en France. Cette étude compare,

en première ligne de rattrapage chez les

patients atteints d’une tumeur germinale, le

traitement standard par 4cycles de TIP (pacli-

taxel, ifosfamide, cisplatine) au protocole TI-CE

(paclitaxel et ifosfamide) 1ou 2cycles pour le

recueil des CSHP, suivis de 3 cycles d’HDCT par

carboplatine AUC24 et étoposide 1 200mg/ m

2

,

répartis sur 3jours, à leur tour suivis de la

réinjection des CSHP àJ5(5).

PÉNIS

Expression fréquente de PD-L1

dans lescancers épidermoïdes

dupénis auniveau delatumeur

primitive et desmétastases

Les tumeurs du pénis sont rares, liées aux

papillomavirus (HPV). Dans la majorité des

cas, il s’agit de carcinomes épidermoïdes.

Les taux de survie sont faibles aux stades

avancés et métastatiques.

A.M. Udager et al. (1) viennent de rapporter

dans Annals of Oncology que l’expression

de PD-L1 (Programmed Death Ligand 1)

en immuno- histochimie est fréquente

dans les cancers du pénis, avec un taux de

positivité de 62 % (23/ 37) au niveau de la

tumeur primitive. Celle-ci était définie par

le marquage membranaire supérieur à 5 %

des cellules tumorales. Il a été retrouvé

une forte corré lation avec l’expression de

PD-L1 dans les ganglions métastatiques et

des critères clinico patho logiques de haut

risque mais, en revanche, pas de corré lation

entre expression de PD-L1 et altérations

moléculaires spéci fiques (2). Il s’agit de la

première étude sur le sujet. Elle ouvre de

nouvelles perspectives dans un domaine

où les progrès attendus par les traitements

classiques de radiothérapie et de chimio-

thérapie ont été très décevants ces dernières

années (3)…

Commentaire. La cohorte est limitée mais il

faut tenir compte de la rareté de la maladie

dans nos contrées… Ces données devraient

servir derationnel à la mise en place de

traitements parun inhibiteur de points de

contrôle immunologique de type anti-PD-1

ou anti-PD-L1(4)…

Lerationnel est d’autant plus fort que d’autres

tumeurs viro- induites, comme les tumeurs à

cellules de Merkel, ont montré des résultats

importants avec ces nouvelles immuno-

thérapies(5). Des essais sont aussi encours

dans les cancers ducol métastatiques.

P. Beuzeboc, Paris

1. Udager AM, Liu TY, Skala SL et al. Frequent PD-L1 expression

in primary and metastatic penile squamous cell carcinoma:

potential opportunities for immunotherapeutic approaches.

Ann Oncol 2016;27(9):1706-12.

2. McDaniel AS, Hovelson DH, Cani AK et al. Genomic

profiling of penile squamous cell carcinoma reveals

new opportu nities for targeted therapy. Cancer Res

2015;75(24):5219-27.

3. Hakenberg OW, Compérat EM, Minhas S et al. EAU

guidelines on penile cancer: 2014 update. Eur Urol 2015;

67(1):142-50.

4. Al-Ahmadie H. PD-L1 expression in penile cancer: a new

frontier for immune checkpoint inhibitors? Ann Oncol 2016;

27(9):1658-9.

5. Nghiem PT, Bhatia S, Lipson EJ et al. PD-1 blockade with

pembrolizumab in advanced Merkel-cell carcinoma. N Engl

J Med 2016;374(26):2542-52.

REIN

Diabète fulminant de type1

secondaire à une double inhibition

de points de contrôle immunitaires

Le rétablissement de l’efficacité de réponses

immunes T avec les nouveaux inhibiteurs de

points de contrôle s’accompagne d’un risque

de réactions auto-immunes graves et variées,

le plus souvent cutanées, digestives, pulmo-

naires, neuromusculaires et endo crino logiques.

Parmi ces dernières, le diabète fulminant de

type 1 apparaît comme une nouvelle entité

caractérisée par sa rapide progression.

L’intervalle entre les symptômes d’hyper-

glycémie et l’acidocétose est habituelle-

ment inférieur à 7 jours. Une hyperglycémie

associée à un taux normal d’hémoglobine

glyquée (HbA1c) en est la caractéristique bio-

logique principale à laquelle on peut ajouter

des taux bas de peptide C, une élévation des

corps cétoniques, des taux élevés d’enzymes

pancréatiques (amylasémie, lipasémie) et

l’absence d’autoanticorps contre les cellules

β-pancréatiques… En clinique, on retrouve

dans 70 % des cas un syndrome pseudo-

grippal précédant le début de la maladie.

G.H. Teló et al. (1) viennent de rapporter un

cas de diabète fulminant de type 1 chez un

homme, âgé de 51 ans, 45 jours après avoir

reçu une combinaison de première ligne

associant ipilimumab et nivolumab pour

un cancer du rein métastatique. Ce patient

n’avait aucun antécédent personnel ou

familial de diabète.

Après équilibration du diabète, le traitement

a été repris permettant d’obtenir une réponse

partielle toujours durable.

Commentaire. Seulement de rares cas de cette

nouvelle complication ont été décrits dans

d’autres types de tumeurs(2). Elle doit rapidement

être diagnostiquée pour permettre une prise en

charge multidisciplinaire adaptée.

P. Beuzeboc, Paris

1. Teló GH, Carvalhal GF, Cauduro CG et al. Fulminant type 1

diabetes caused by dual immune checkpoint blockade in

metastatic renal cell carcinoma. Ann Oncol 2017;28(1):191-2.

2. Lowe JR, Perry DJ, Salama AK et al. Genetic risk analysis

of a patient with fulminant autoimmune type 1 diabetes

mellitus secondary to combination ipilimumab and nivo-

lumab immunotherapy. J Immunother Cancer 2016;4:89.

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017

60

Revue de presse

PROSTATE

Étude de phaseI/ II

d’uneassociation cabazitaxel+

abiratérone dans les cancers

delaprostate métastatiques

résistants à la castration

L’enregistrement dans les cancers de la

prostate métastatiques résistants à la

castration de 6 traitements spécifiques,

dont 2 cytotoxiques (docétaxel et cabazi-

taxel), 2 hormonothérapies de nouvelle

génération (acétate d’abiratérone, enzalu-

tamide), 1 immunothérapie (sipuleucel T) et

1 radiothérapie métabolique (radium 223),

va conduire, dans les prochaines années,

à évaluer différentes combinaisons ou

séquences pour optimiser les résultats.

Le cabazitaxel reste efficace après acétate

d’abiratérone (1) et, de façon plus générale,

après l’utilisation d’une hormonothérapie de

nouvelle génération (2).

C. Massard (3) vient de confirmer dans une

étude de phase I que la combinaison de

cabazitaxel (25 mg/ m2/ 21 jours) et d’acétate

d’abiratérone (1 000 mg/ j) et de prednisone

(10 mg/ j) pouvait être utilisée aux doses stan-

dard (4). Les données pharmacocinétiques

montrent que l’abiratérone ne modifie pas la

clairance d’élimination du cabazitaxel.

Le schéma a pu être poursuivi pour une

médiane de 7 cycles sans qu’apparaissent

des signes de toxicité tardive non attendus.

Les doses de cabazitaxel ont dû être dimi-

nuées chez 24 % des patients. Rappelons

que 2 essais récents de phase III, FIRSTANA

et PROSELICA (5), ont montré qu’une dose de

cabazitaxel de 20 mg/ m2 n’était pas inférieure

en termes de survie globale.

Commentaire. Ces données de sécurité d’emploi

sont importantes pour les futurs essais théra-

peutiques évaluant cette association dans le

cadre d’études stratégiques. Une étude de phaseII

d’expansion est en cours pour évaluer l’efficacité

de la combinaison.

P. Beuzeboc (Paris)

1. Al Nakouzi N, Le Moulec S, Albiges L et al. Cabazitaxel

remains active in patients progressing after docetaxel

followed by novel androgen receptor pathway targeted

therapies. Eur Urol 2015;68(2):228-35.

2. Pezaro CJ, Omlin AG, Altavilla A et al. Activity of cabazitaxel

in castration-resistant prostate cancer progressing after

docetaxel and next- generation endocrine agents. Eur Urol

2014;66(3):459-65.

3. Massard C, Mateo J, Loriot Y et al. Phase I/ II trial of

cabazitaxel plus abiraterone in patients with metastatic

castration-resistant prostate cancer (mCRPC) progressing

after docetaxel and abiraterone. Ann Oncol 2017;28(1):90-5.

4. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M et al. Prednisone plus

cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration- resistant

prostate cancer pro- gressing after docetaxel treatment: a

randomised open-label trial. Lancet 2010;376(9747):1147-54.

5. de Bono J, Hardy-Bessard AC, Kim CS et al. Phase III non-

inferiority study of cabazitaxel 20 mg/ m2 versus cabazitaxel

25 mg/ m2 in patients with metastatic castration-resis-

tant prostate cancer previously treated with docetaxel

(PROSELICA). ASCO® 2016 : abstr. 5008.

PROSTATE

Mutation activatrice d’AKT :

mécanisme potentiel derésistance

aux inhibiteurs de PARP

danslescancers de la prostate

BRCA2 muté

L’olaparib a récemment montré, dans l’étude

TOPARP-A (1), son efficacité dans les cancers

de la prostate résistants à la castration méta-

statiques (CPRCm) présentant une altération

au niveau de gènes de réparation de l’ADN,

en particulier en cas de mutation de BRCA2.

Dans les CPRCm, le taux de mutations germi-

nales de BRCA2 retrouvées dans l’étude de

C.C. Pritchard et al. (2) était de 5,2 %. D’autres

altérations de BRCA2 somatiques peuvent

aussi survenir au cours de l’évolution du

cancer de la prostate.

C. Nientiedt et al. (3) ont décrit une réponse

dissociée sous olaparib, avec une réponse

ganglionnaire contrastant avec une progres-

sion osseuse. Surtout, en explorant sur le plan

génomique le mécanisme de la résistance à

l’olaparib, ils ont retrouvé une mutation soma-

tique activatrice au niveau du gène AKT1.

Commentaire. Il avait déjà été rapporté que

l’activation de la voie AKT contrait l’efficacité

de l’inhibition de PARP. Les auteurs ont montré

également que l’inhibition d’AKT pouvait être

combinée de façon “safe” avec l’olaparib pour

induire des réponses thérapeutiques. Une piste de

combinaison potentielle à ne pas méconnaître…

Il faut signaler que d’autres inhibiteurs de PARP

sont en cours de développement dans les CPRCm

présentant des altérations de BRCA2, mais aussi

d’ATM.

P. Beuzeboc, Paris

1. Mateo J, Carreira S, Sandhu S et al. DNA-repair defects

and olaparib in metastatic prostate cancer. N Engl J Med

2015;373(18):1697-708.

2. Pritchard CC, Mateo J, Walsh MF et al. Inherited DNA-repair

gene mutations in men with metastatic prostate cancer.

N Engl J Med 2016;375(5):443-53.

3. Nientiedt C, Tolstov Y, Volckmar AL et al. PARP inhibition

in BRCA2-mutated prostate cancer. Ann Oncol 2017;28(1):

189-91.

PROSTATE

Acétate d’abiratérone

dansles cancers de la prostate

métastatiques chez les patients

ayant une réponse suboptimale

àl’hormonothérapie initiale

L’histoire naturelle des cancers de la prostate

métastatiques hormononaïfs est très variable.

Dans l’essai SWOG 9346 (1), les patients ayant

eu une réponse suboptimale à une hormono-

thérapie d’induction, définie par un taux de

PSA supérieur à 4 ng/ ml après 7 mois de sup-

pression androgénique, ont clairement un

très mauvais pronostic (médiane de survie de

13 mois, versus 75 mois pour ceux présentant

un taux inférieur à 0,2 ng/ ml).

La prise en charge des cancers de la pros-

tate d’emblée métastatiques hormononaïfs

a été modifiée récemment par la possi-

bilité d’associer au traitement standard par

hormonothérapie une chimiothérapie par

docétaxel, notamment chez les patients

présentant un “haut volume tumoral”,

depuis les résultats des essais CHAARTED et

STAMPEDE (2, 3). Dans l’étude CHAARTED, les

médianes de survie globale étaient, pour les

bras suppression androgénique + docétaxel

et suppression androgénique seule, de 57,6

et 44,0 mois. Dans l’étude STAMPEDE, qui a

inclus des patients N+, elles étaient respec-

tivement de 81 et 71 mois.

Il n’y a pas de données concernant les nou-

velles hormonothérapies (abiratérone ou

enzalutamide) en “upfront”. On attend les

résultats des essais LATITUDE (qui seront

présentés au 53e congrès américain en

oncologie clinique) et PEACE 1, étude qui

devrait rapidement clore ses inclusions

(plus de 700 patients sont d’ores et déjà

en cours d’inclusion). En revanche, ces

hormonothérapies de deuxième génération

sont devenues les standards de traitement

en phase de résistance à la castration à la

suite des essais COU-AA-302 (4) et PREVAIL.

>>>

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017

62

Revue de presse

L’objectif de cette étude de phase II (5) du

National Clinical Trials Network-Southwest

Oncology Group était de déterminer l’effi

-

cacité potentielle de l’acétate d’abiratérone

(1 000 mg/ j) associé à la prednisone (10 mg/ j)

dans une population ayant un taux de PSA

supérieur à 4 ng/ ml 6 à 12 mois après l’ins-

tauration de la suppression androgénique,

ce taux pouvant être en baisse ou en hausse

au moment de l’inclusion. Quarante et un

patients ont été inclus. Aucun n’avait reçu

de chimiothérapie ou d’hormonothérapie

de deuxième ligne. Le critère de jugement

principal était l’obtention d’un taux de PSA

inférieur à 0,2 ng/ ml. La réponse partielle,

critère de réponse secondaire, était définie

par une baisse du PSA comprise entre 0,2

et 4 ng/ ml.

Au total, 5 patients (13 %) ont obtenu un

taux de PSA inférieur à 0,2 ng/ ml et 13

(33 %), une réponse partielle. La médiane de

survie sans progression a été de 17,5 mois

(IC95 : 8,6-25,0 mois), et la médiane de survie

globale, de 25,8 mois.

Commentaire. Le faible effectif limite la

portée de cette étude, qui montre néan-

moins des résultats encourageants dans une

population ayant un très mauvais pronostic.

L’application de biomarqueurs prédictifs d’une

réponse à l’acétate d’abiratérone pourrait aider

à améliorer l’application clinique d’une telle

approche(6).

P. Beuzeboc, Paris

1. Hussain M, Tangen CM, Higano C et al; Southwest

Oncology Group Trial 9346 (INT-0162). Absolute prostate-

specific antigen value after androgen deprivation is a strong

independent predictor of survival in new metastatic prostate

cancer: data from Southwest Oncology Group Trial 9346

(INT-0162). J Clin Oncol 2006;24(24):3984-90.

2. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M et al. Chemohormonal

therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer.

N Engl J Med 2015;373(8):737-46.

3. James ND, Sydes MR, Clarke NW et al.; STAMPEDE inves-

tigators. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to

first-line long-term hormone therapy in prostate cancer

(STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm,

multistage, platform randomised controlled trial. Lancet

2016;387(10024):1163-77.

4. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS et al.; COU-AA-302

Investigators. Abiraterone in metastatic prostate cancer without

previous chemotherapy. N Engl J Med 2013;368(2):138-48.

5. Flaig TW, Plets M, Hussain MH et al. Abiraterone acetate

for metastatic prostate cancer in patients with suboptimal

biochemical response to hormone induction. JAMA Oncol

2017. [Epub ahead of print]

6. Antonarakis ES, Lu C, Wang H et al. AR-V7 and resistance

to enzalutamide and abiraterone in prostate cancer. N Engl

J Med 2014;371(11):1028-38.

PROSTATE

Traitement hormonal substitutif

par testostérone et risque

decancer de la prostate : résultats

de l’étude du National Prostate

Cancer Register of Sweden

L’existence d’une association entre l’expo-

sition à un traitement hormonal substitutif

par testostérone et le risque de cancer de

la prostate est controversée. S. Loeb et al.

ont utilisé le registre national couvrant la

population suédoise, le National Prostate

Cancer Register of Sweden, pour y mener

une étude cas-témoins (1). Cette étude a

inclus, à partir de ce registre, 38 570 cas

de cancer de la prostate diagnostiqués

entre 2009 et 2012, qui ont été appariés à

192 838 hommes d’âge comparable, sans

cancer de la prostate connu. Une analyse

multivariée spécifique a été réalisée afin

d’étudier l’association entre le traitement

hormonal substitutif par testostérone et le

risque de cancer de la prostate (globale-

ment et en fonction de son pronostic bon

ou mauvais).

Deux cent quatre-vingt-quatre patients

atteints d’un cancer de la prostate (1 %) et

1 378 cas contrôles (1 %) avaient reçu un

traitement hormonal substitutif par testo-

stérone. L’analyse statistique n’a pas mis en

évidence d’association entre le traitement

hormonal substitutif par testostérone et

le risque global de cancer de la prostate

( odds-ratio [OR] = 1,03 ; IC95 : 0,90-1,17).

En revanche, les patients qui avaient reçu un

traitement hormonal substitutif par testo-

stérone ont eu davantage de cancers de la

prostate de pronostic favorable (OR = 0,50 ;

IC95 : 0,37-0,67). L’augmentation du risque

des cancers de la prostate de pronostic favo-

rable a été observée au cours des premières

années sous traitement hormonal substitutif

par testostérone (OR = 1,61 ; IC95 : 1,10-2,34),

alors que la réduction du risque de cancer

de la prostate de pronostic agressif était

observée après 1 an de traitement hormonal

substitutif par testostérone (OR = 0,44 ; IC

95

:

0,32-0,61). Après ajustement en fonction

du résultat des biopsies prostatiques anté-

rieures (utilisé en tant qu’indicateur de

l’activité de recherche du diagnostic), le

traitement hormonal substitutif par testo-

stérone demeurait significativement associé

à la survenue de cancers de la prostate de

pronostic favorable et à une réduction du

risque de cancers de la prostate agressifs.

La conclusion des auteurs est que l’aug-

mentation des diagnostics de cancer de la

prostate de pronostic favorable durant la

première année du traitement hormonal

substitutif par testostérone relève d’un

biais de détection, alors que la diminution

du risque de cancer de la prostate agressif est

une découverte nouvelle qui justifie d’appro-

fondir les investigations.

Commentaire. Les faits rapportés par S.Loeb

et ses coauteurs ne sont pas nouveaux, mais

l’importance et la qualité de la cohorte étudiée

leur donnent un poids sans précédent(1). Les

auteurs rappellent d’ailleurs dans l’introduction

de leur article que 2méta-analyses récentes

ont montré que le traitement hormonal

substitutif par testostérone n’était associé

ni au développement ni à la progression

du cancer de la prostate(2,3). Les études

concernant l’association entre les taux

sériques d’androgènes et le risque de cancer

de la prostate ont également démontré que les

taux normaux et subnormaux de testostérone

n’augmentent pas le risque de développer un

cancer de la prostate(4). Le phénomène de

saturation des récepteurs des androgènes est

la raison actuellement retenue pour expliquer

l’absence d’effet carcinogène d’un excès de

testostérone(5). Enrevanche, l’hypogonadisme

a été associé à un risque accru de développer

un cancer de la prostate de pronostic agressif,

à l’instar de ce que Loeb etal. rapportent dans

leur population témoin(6).

La lecture de cet article du Journal of Clinical

Oncology du 1ermai 2017 apporte donc de

l’eau au moulin des cliniciens, urologues,

endocrinologues ou cardiologues, entre autres,

qui, bien au fait des effets néfastes de l’hypo-

gonadisme, souhaitent prescrire un traitement

hormonal substitutif par testostérone à leurs

patients. Les améliorations du métabolisme

glucidique, lipidique, de la trophicité musculaire,

osseuse, cardiovasculaire, et des fonctions

supérieures des patients attendues d’un tel

traitement ne sont pas contrebalancées par

l’augmentation du risque de développer

uncancer de la prostate agressif(7).

>>>

Correspondances en Onco-Urologie - Vol. VIII - n° 2 - avril-mai-juin 2017

63

Revue de presse

Le dépistage du cancer de la prostate est un

préalable à la prescription du traitement

hormonal substitutif par testostérone unani-

mement recommandé par les sociétés savantes

concernées. L’étude de Loeb etal. montre que

ce dépistage détecte bel et bien des cancers,

avec une information nouvelle et importante : il

s’agit plus fréquemment de cancers de pronostic

favorable. Ce résultat semble être en contra-

diction avec le fait précédemment rapporté

que les patients hypogonadiques (chez qui un

traitement hormonal substitutif par testostérone

est donc justifié) développent des cancers de la

prostate plus fréquemment agressifs. Il n’en est

rien, et ce pour une raison simple : les patients de

l’étude de Loeb etal. sont des hypogonadiques

bénéficiant d’un dépistage ciblé du cancer de la

prostate. Dans les études antérieures, le cancer

de la prostate était déjà diagnostiqué – donc à un

stade plus avancé – et l’étude du statut gonadique

des patients montrait qu’il était déficitaire. La

conséquence pratique est qu’il faut traiter les

patients hypogonadiques par un traitement

hormonal substitutif par testostérone : non

seulement cela leur permettra de bénéficier d’une

qualité et d’une espérance de vie meilleures, mais

cela réduira également leur risque de développer

un cancer de la prostate agressif(8). La prévalence

de l’hypogonadisme est évaluée à 10 à 15 % dans

la population générale de plus de 50ans.

Y. Neuzillet, Suresnes

1. Loeb S, Folkvaljon Y, Damber JE, Alukal J, Lambe M,

Stattin P. Testosterone replacement therapy and risk of

favorable and aggressive prostate cancer. J Clin Oncol

2017;35(13):1430-6.

2. Cui Y, Zong H, Yan H, Zhang Y. The effect of testosterone

replacement therapy on prostate cancer: a systematic review

and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis 2014;

17(2):132-43.

3. Kang DY, Li HJ. The effect of testosterone replacement

therapy on prostate-specific antigen (PSA) levels in men

being treated for hypogonadism: a systematic review and

meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2015;94(3):e410.

4. Endogenous Hormones and Prostate Cancer

Collaborative Group, Roddam AW, Allen NE, Appleby P,

Key TJ. Endogenous sex hormones and prostate cancer:

a collaborative analysis of 18 prospective studies. J Natl

Cancer Inst 2008;100(3):170-83.

5. Davidson E, Morgentaler A. Testosterone therapy and

prostate cancer. Urol Clin North Am 2016;43(2):209-16.

6. Botto H, Neuzillet Y, Lebret T, Camparo P, Molinie V,

Raynaud JP. High incidence of predominant Gleason pattern

4 localized prostate cancer is associated with low serum

testosterone. J Urol 2011;186(4):1400-5.

7. Isidori AM, Giannetta E, Greco EA et al. Effects of testo-

sterone on body composition, bone metabolism and serum

lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis. Clin

Endocrinol (Oxf) 2005;63(3):280-93.

8. Corona G, Rastrelli G, Monami M et al. Hypogonadism as

a risk factor for cardiovascular mortality in men: a meta-

analytic study. Eur J Endocrinol 2011;165(5):687-701.

TUMEURS UROLOGIQUES

Association entre la longueur

destélomères et le risque

decancer ou de maladies

noncancéreuses : desimplications

dans quelques tumeurs

urologiques ?

Au bout des chromosomes, les télomères

sont des structures ADN combinées à des pro-

téines qui protègent le génome. Marqueurs

physiologiques de l’âge, ils raccourcissent au

cours du vieillissement.

Le raccourcissement des télomères est non

seulement associé aux maladies cardio-

vasculaires, au diabète de type 2 et à diffé-

rentes causes non tumorales de mortalité, mais

aussi au risque de cancer. L’importance de la

magnitude de cette association a fait l’objet

de rapports contradictoires dans les études

observationnelles (1-4). Les individus présen-

tant une dyskératose congénitale, caractérisée

par des mutations avec perte de fonction au

niveau des gènes TERC et TERT composant des

télomérases, possèdent de façon chronique

des télomères courts et présentent un risque

plus élevé d’être touchés par certains cancers,

notamment des leucémies aiguës myéloïdes

et des cancers épidermoïdes cutanés (5, 6).

L’approche méthodologique de cette

très large étude anglaise (420 081 cas,

1 093 105 contrôles) des membres de la

Telomeres Mendelian Randomization

Collaboration (7) était de simuler, dans la

population générale, l’attribution au hasard de

la distribution des génotypes constitutionnels

(comme dans une étude randomisée), indé-

pendamment du style de vie et des facteurs

environnementaux.

Elle a utilisé des variants génétiques germi-

naux comme variables instrumentales de la

longueur des télomères pour aider à clarifier

son association avec le risque de cancer et

d’autres pathologies non néoplasiques. La

première étape a consisté à identifier des SNP

(Single-Nucleotide Polymorphisms) associés

avec la longueur des télomères. La sélection a

porté sur 16 SNP correspondant à 10 régions

génomiques indépendantes comptant col-

lectivement pour 2 à 3 % de la variance des

longueurs des télomères des leucocytes.

Les résultats montrent qu’une longueur des

télomères génétiquement augmentée est

associée avec un OR (IC

95

) plus élevé pour

9 cancers primaires analysés sur un total

de 22 : les gliomes (5,27 ; IC

95

: 3,15-8,81), les

cancers de l’endomètre (1,31 ; IC95 : 1,07-1,61),

du rein (1,55 ; IC95 : 1,08-2,23), du testicule

(1,76 ; IC95 : 1,02-3,04), les mélanomes (1,87 ;

IC

95

: 1,55-2,26), les cancers de la vessie (2,19 ;

IC95 : 1,32-3,66), les neuroblastomes (2,98 ; IC95 :

1,92-4,62), les adénocarcinomes du poumon

(3,19 ; IC

95

: 2,40-4,22) et les cancers séreux de

l’ovaire à faible potentiel de malignité (4,35 ;

IC95 : 2,39-7,94). Cependant, une variabilité

importante d’OR existe entre diffé rents types

de cancers allant de 0,86 (IC

95

: 0,57-1,30) pour

les cancers de la tête et du cou à 5,27 (IC95 :

3,15-8,81) pour les gliomes. Il existe aussi une

variation substantielle pour les différents

types de cancers bronchiques de 3,19 (IC

95

:

2,40-4,22) dans les adénocarcinomes versus

1,07 (IC95 : 0,82-1,39) dans les carcinomes épi-

dermoïdes, mais aussi pour ceux de l’ovaire,

4,35 (IC95 : 2,39-7,94) dans les cancers séreux à

faible potentiel de malignité versus 1,21 (IC95 :

0,87-1,68) dans les formes endo métrioïdes,

1,12 (IC

95

: 0,94-1,34) dans les cancers séreux

invasifs, 1,04 (IC95 : 0,66-1,63) dans les car-

cinomes à cellules claires et 1,04 (IC95 :

0,73-1,47) dans les carcinomes mucineux.

Commentaire. Après avoir effectué une

méta-analyse de régression, les auteurs ont conclu

qu’une longueur des télomères génétiquement

augmentée tendait à être plus fortement associée

avec des cancers rares et des sites ayant des taux

de division de cellules souches plus faibles.

P. Beuzeboc, Paris

1. Ma H, Zhou Z, Wei S et al. Shortened telomere length is

associated with increased risk of cancer: a meta-analysis.

PLoS One 2011;6(6):e20466.

2. Wentzensen IM, Mirabello L, Pfeiffer RM et al. The asso-

ciation of telomere length and cancer: a meta-analysis.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20(6):1238-50.

3. Pooley KA, Sandhu MS, Tyrer J et al.Telomere length in

prospective and retrospective cancer case-control studies.

Cancer Res 2010;70(8):3170-6.

4. Hou L, Joyce BT, Gao T et al. Blood telomere length attrition

and cancer development in the Normative Aging Study

cohort. EBioMedicine 2015;2(6):591-6.

5. Armanios M, Blackburn EH. The telomere syndromes. Nat

Rev Genet 2012;13(10):693-704.

6. Armanios M. Syndromes of telomere shortening. Annu

Rev Genomics Hum Genet 2009;10:45-61.

7. Telomeres Mendelian Randomization Collaboration,

Haycock PC, Burgess S, Nounu A et al. Association between telo-

mere length and risk of cancer and non-neoplastic diseases: a

Mendelian randomization study. JAMA Oncol 2017;3(5):636-651.

6

6

1

/

6

100%