ON OD lettre n 18

OD ON

LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON

ERRI DE LUCA

L'APPEL DE NAPLES

Lettre No18

Odéon-Théâtre de l’Europe janvier – février 2016

WILLIAM SHAKESPEARE / THOMAS JOLLY

RICHARD III

DANS LES GORGES

DE LA MORT

MOLIÈRE / LUC BONDY

TARTUFFE

VOIR OU

NE PAS VOIR

2 3

sommaire

p. 2 à 4

RICHARD III

William Shakespeare

Thomas Jolly

DANS LES GORGES DE LA MORT

p. 5 à 7

TARTUFFE

Molière

Luc Bondy

VOIR OU NE PAS VOIR

p. I à IV

LES BIBLIOTHÈQUES

DE L’ODÉON

L'APPEL DE NAPLES

ERRI DE LUCA

FAIRE DE TOUS LES SIÈCLES

UN SEUL PAYSAGE

RICHARD PEDUZZI

ANATOMIE DE NOS CONSOLATIONS

MICHAËL FŒSSEL

p. 8

CLAUDE LÉVÊQUE

UN CLIN D'ŒIL IRONIQUE

À CE QUARTIER

p. 9

AVANTAGES ABONNÉS

Invitations et tarifs préférentiels

p. 10 à 11

ACHETER ET RÉSERVER

SES PLACES

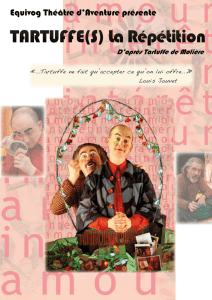

Reprise de Tartuffe

en remplacement d'Othello

Projection du spectacle filmé Henry VI

Paris face cachée

p. 12

SOUTENEZ LA CRÉATION

THÉÂTRALE

LE CERCLE DE L'ODÉON

DU NOUVEAU,

DES NOUVELLES,

DES RÉSEAUX

La revue du web de l'Odéon

SUIVEZ-NOUS

Twitter

@TheatreOdeon

#RichardIII

#Tartuffe

#Bibliodeon

Facebook

Odéon-Théâtre de l’Europe

Retrouvez la lettre et son contenu

augmenté (entretiens, sons, vidéos…)

sur theatre-odeon.eu / le-magazine

Richard III 3

THOMAS JOLLY

RICHARD III

DANS LES GORGES

DE LA MORT

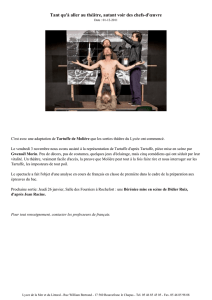

Après la sensation Henry VI, le jeune metteur en scène de la Piccola

Familia ne désarme pas et clôt sa saga avec le dernier volet de la tétralogie

shakespearienne. Thomas Jolly explique comment lui et sa troupe ont

plongé dans cette descente aux enfers d'un manipulateur devenu tyran.

«J'aime bien être là où ça se passe

– «ça», c'est-à-dire l'histoire, avec

un grand et un petit h. Et, de ce

point de vue, RichardIII, de William

Shakespeare, est une pièce idéale.

Pour la petite histoire, celle de notre

compagnie, la Piccola Familia, elle

s'inscrit dans la continuité de notre

trilogie Henry VI, qu'elle conduit à

son terme logique. Et pour la grande

Histoire, on touche à la fin de soixante

ans de troubles qui ont tourmenté

tout un peuple et tout un royaume,

puisque le règne d'Henry commence

en1422 et celui de Richard s'achève

en1485. Mais Shakespeare n'est pas

un historien. Ce qu'il nous propose,

c'est un témoignage poétique, qui

ouvre des questions sans imposer de

réponses. Je n'en apporte pas plus

que lui.

Richard a compris quelque chose. Il

a senti l'air du temps et il va être le

seul à alimenter ce climat délétère

de la fin du règne d'ÉdouardIV pour

monter à son tour sur le trône. Il n'a

pas de programme. S'il a une pensée

politique, elle ne concerne que sa

personne. Sa première force, c'est

d'avoir un désir on ne peut plus clair:

il veut être roi, un point c'est tout. Et

après? Maintenant qu'on a le pouvoir,

on en fait quoi?

Les trois Henry dessinaient une courbe

vers le chaos. Là, nous y sommes. La

chaleur guerrière est retombée, on

entre dans l'ère de l'horreur froide.

En passant du règne d'Henry de

Lancastre à celui d'Édouard d'York,

on change de style. ÉdouardIV est un

paranoïaque. Son pouvoir repose sur

la surveillance constante. Le monde

est technologisé, déshumanisé. Tous

ont du sang sur les mains, sauf peut-

être Lady Anne. Et même elle, n'est

pas parfaite. Elle accepte d'épouser

l'assassin de son époux. Pourquoi ?

Richard a pour lui son éloquence et

la séduction du mal, qu'il hérite sans

doute du Diable médiéval. Ses larmes,

aussi… C'est sa troisième arme :

le théâtre. Il s'appuie sur la terreur,

qu'il impose, et sur la pitié, qu'il sait

susciter. Donc, sur les deux grandes

émotions tragiques.

J'ai tenu à mettre les rôles de femme

en valeur, ils sont particulièrement

importants. Elles sont toutes là,

survivant à leurs conjoints et à leurs

fils. Ce sont elles qui portent la seule

lueur d'espoir. Elles, les femmes, font

vraiment l'expérience de la perte, du

deuil, de la mort. Et elles seules savent

se pardonner. Ce pardon est peut-être

le seul chemin vers un avenir possible.

Mais cet horizon-là n'appartient pas

au monde de la pièce. Il est au-delà.

Il s'agit vraiment ici de «plonger dans

les gorges de la mort». RichardIII est

comme la gueule de bois de la fête de

HenryVI. C'est dans cette atmosphère

que Richard va se manifester. En

fait, son personnage est né à la fin

de Henry VI. C'est une trouvaille

géniale de Shakespeare : au début

de RichardIII, le héros est déjà lancé,

déjà en mouvement. En quelque sorte,

il est né trop tard à lui-même dans

la trilogie, alors il ajoute sa propre

pièce. Cette donnée-là me permet de

proposer un Richard plus complet. Il a

déjà décidé, dans le drame précédent,

de devenir monstrueux. C'est dans

HenryVI que sa foi est brisée. Il est

désormais le seul à ne plus éprouver

aucune crainte devant la justice divine.

L'autoroute du crime s'ouvre devant lui.

Ce qui est difficile à faire comprendre

à partir de RichardIII, parce que les

racines de son attitude sont dans la

trilogie précédente. Mais quand on les

connaît, tout devient clair.

Et pourtant, même Richard garde une

conscience. Ce qui va le perdre, ce

sont les spectres de ses victimes qui

reviennent insinuer l'effroi en lui. Lui

qui disait ne connaître ni l'amour, ni la

pitié, ni la crainte finit pourtant dans

la peur et il le dit. La fêlure devient

sensible dès qu'il devient roi. Qu'est-ce

qui la cause? Nous avons suivi une

piste. Il y a un élément intéressant,

qu'on néglige souvent mais qui à mon

avis doit être rendu sensible: dans la

pièce, toutes les malédictions et les

prophéties se réalisent. Or, l'une d'elles

est comme oubliée en route: Richard

a un enfant, qui ne survit pas. Quand

Lady Anne lance des imprécations sur

sa descendance, à son insu, elle est en

train de maudire l'enfant qui doit naître

de leur union. Cet enfant est une réalité

historique. Shakespeare ne développe

pas, mais nous nous sommes appuyés

sur cette indication. Richard ne peut

pas se perpétuer, ce qui était peut-

être son vrai projet. D'où la fêlure. Son

royaume est désormais fondé, comme

il le dit, sur du «verre fragile» et c'est

la fuite en avant. Concrètement, cela

confirme mon intuition à son sujet. J'ai

le sentiment que chez lui, tout n'est

pas donné d'entrée de jeu. Ni son plan

ni sa totale monstruosité. On croit

pourtant que Richard, boiteux et laid,

est fixé d'avance dans son caractère

et sa silhouette. J'ai choisi de le faire

bouger. Plus il avance, plus il devient

difforme et tyrannique. Mais ce n'était

pas une fatalité.

Le pouvoir met à nu. On en a connu,

de ces animaux politiques qui sont

brillants en campagne et dont la

faiblesse éclate une fois arrivés au

sommet… Le problème de Richard,

c'est que toute son ascension est bâtie

sur le mensonge. On peut jouer un rôle

quand il s'agit d'usurper une place

mais il faut pouvoir l'occuper vraiment

quand on l'a obtenue. Tant qu'il est un

manipulateur, Richard a ses partisans.

Dès qu'il devient un tyran, on ne joue

plus. C'est l'infanticide qui achève

de faire de lui un tyran. Ce crime-là

le hante. Il est allé trop loin,

Lady Anne

accepte

d'épouser

l'assassin

de son mari.

Pourquoi ?

Toute

l'ascension

de Richard

est bâtie sur

le mensonge.

© Nicolas Joubard © Nicolas Joubard

4 5

6 janvier – 13 février 2016

Théâtre de l’Odéon 6e

RICHARD III

de William Shakespeare

mise en scène Thomas Jolly

Cie La Piccola Familia

texte français

Jean-Michel Déprats

adaptation

Thomas Jolly & Julie Lerat-Gersant

collaboration artistique

Pier Lamandé

collaboration dramaturgique

Julie Lerat-Gersant

scénographie

Thomas Jolly

assistant à la mise en scène

Mikaël Bernard

lumière

François Maillot, Antoine Travert

& Thomas Jolly

musiques originales / son

Clément Mirguet

costumes

Sylvette Dequest

assistante aux costumes

Fabienne Rivier

parure animale de Richard III

Sylvain Wavrant

accessoires

Christèle Lefèbvre

vidéo

Julien Condemine

assistante à la vidéo

Anouk Bonaldi

avec

Damien Avice

Mohand Azzoug

Étienne Baret

Bruno Bayeux

Nathan Bernat

Alexandre Dain

Flora Diguet

Anne Dupuis

Émeline Frémont

Damien Gabriac

Thomas Germaine

Thomas Jolly

François-Xavier Phan

Charline Porrone

Fabienne Rivier

durée 4h20

production

La Piccola Familia

production déléguée

Théâtre National de Bretagne – Rennes,

coproduction

Odéon-Théâtre de l’Europe

créé le

2 octobre 2015 au Théâtre National

de Bretagne – Rennes

La Piccola Familia est conventionnée

par la DRAC Haute-Normandie,

la Région Haute-Normandie, la Ville de

Rouen et est soutenue par le Département

de Seine Maritime

Thomas Jolly est artiste associé jusqu’en

juillet 2016 au Théâtre National de

Bretagne – Rennes

INSTALLATION PRÉSENTÉE

SUR LE PARVIS DU THÉÂTRE

DE L'ODÉON

du 6 janvier au 13 février

du mardi au vendredi de 17h à 20h

le samedi de 15h à 20h

le dimanche de 12h à 16h

relâche le lundi

R3m3

PÉNÉTREZ DANS LE BUREAU

DE RICHARDIII

Je crois beaucoup à l'appropriation d'une œuvre par le public.

Venir au théâtre, c'est bien, mais il y a d'autres moyens. Avec

la compagnie, nous cherchons toujours comment faire circuler

autrement les histoires. Ça peut être des teasers, des apéritifs...

Comme si le spectacle était un moteur permettant de générer

d'autres formes. Cette fois-ci, nous avons fabriqué une version

pour deux acteurs, L'Affaire Richard, qui peut se jouer en appar-

tement. Un jeu vidéo, aussi. Et puis nous avons inventé cet objet

bizarre appelé R3m3. Au départ, c'était une pure idée de scéno-

graphie. Comme dans ces films d'aventure où un pan de biblio-

thèque bascule pour découvrir le repaire secret du monstre,

j'avais pensé à un espace dérobé contenant le QG de Richard.

On n'a pas gardé l'idée dans le spectacle. Du coup, nous avons

recréé le bureau de RichardIII dans un container. Il y entasse

tous ses souvenirs depuis l'enfance: ses dentiers, ses prothèses,

son ordinateur. On y assistera aussi à une résurrection inatten-

due… La visite se fait par groupes d'une dizaine de personnes et

dure une vingtaine de minutes. L'ensemble combine de l'artisa-

nat d'art et des éléments numériques. Des capteurs réagissent

aux passages des visiteurs et déclenchent certaines choses…

L'expérience immersive qu'on propose dans R3m3 sert aussi à

rappeler quelques informations. Par exemple, le fait que Lady

Anne et Richard sont des amis d'enfance, qu'ils ont été promis

l'un à l'autre avant qu'elle ne soit fiancée au prince Édouard... On

les verra dans R3m3 jouer sur Skype une scène de dépit amou-

reux tirée de Molière. L'échange marche parfaitement, il n'y a

qu'à changer un prénom… C'est performatif, ludique, tout sauf

inhibant. Je ne veux pas que pousser la porte d'un théâtre soit

intimidant. Je veux lutter contre ça. Thomas Jolly

prisonnier de sa logique. Il

partage ce destin avec Macbeth. La

machine infernale du pouvoir tourne

à vide. Aucune décision royale n'est

prise dans RichardIII, sauf celle de

lever des troupes pour combattre

Richmond… C'est l'itinéraire d'une

damnation assumée. Le désespoir

et la mort… Mais j'ai beaucoup

d'empathie pour ce personnage.

C'est la schizophrénie bien connue:

comme acteur je le défends et je

l'aime, comme metteur en scène je

le condamne. Mais l'acteur est obligé

d'aimer cet homme qui joue sa vie «sur

un coup de dés». Il joue parce qu'il

n'avait pas de vie possible. Son père

est mort, sa mère ne l'aime pas. Faute

d'avoir une place, il se choisit la plus

grande. Comme un enfant non désiré

qui surcompense, avec l'énergie du

désespoir. La réplique qui enclenche

ce mouvement-là, c'est: «Suis-je donc

un homme fait pour être aimé?» Selon

lui, la réponse est forcément négative.

Il l'accepte, il en fait un destin: puisque

je n'ai pas d'amour à perdre, je ne

crains plus de me faire détester. Très

tôt dans la pièce, Shakespeare lui

donne sa chance. Il lui fait croiser

la route de Lady Anne. Mais à peine

l'a-t-il séduite qu'il l'a déjà sacrifiée:

«Je ne la garderai pas longtemps…»

À ce moment-là, il aurait pu se sauver

–mais non. Il se condamne.

Il n'est pas pour autant un serial killer.

Être méchant pour le plaisir d'être

méchant, c'est un cliché un peu limité.

Il prend les problèmes les uns après

les autres. Au besoin, il improvise.

Et ce grand improvisateur est aussi

un grand acteur. Il sait alterner les

différentes mises en scène de soi en

fonction des besoins. Après s'être

montré humble et pieux, il apparaît

en costume de souverain, avec

tous les effets de la télévision, des

concerts, des meetings. Et les gens

applaudissent les deux scènes. C'est

du grand Shakespeare: pour donner

à voir ce procédé politique abject, il

joue de la parenté entre un public et

une foule… Pour moi, la phrase la plus

révélatrice de RichardIII est peut-être

celle-ci: «Qui est assez grossier pour

ne pas voir ce palpable artifice, mais

qui est assez hardi pour dire qu'il le

voit?» La tyrannie est nue et tous se

taisent, tous sont complices. Richard

est habile, intelligent, mais il bénéficie

aussi d'un climat qui lui permet de

manœuvrer. Il prend la place qu'on

lui laisse. Comme le remarque un

greffier : «Le monde est corrompu

et tout va pour le pire.» Richard est

aussi fils de son époque, c'est elle

qui engendre le monstre. Ce n'est pas

étonnant que cette pièce ait retenu

l'attention de Brecht. Et qu'elle nous

paraisse si intéressante aujourd'hui.

Propos recueillis par Daniel Loayza

Paris, octobre 2015

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

SUR THEATRE-ODEON.EU

à partir du 9 décembre

(dans la limite des places disponibles)

© Nicolas Joubard

HENRY VI SUR GRAND ÉCRAN

L'intégrale du spectacle filmé

Henry VI au mk2 Grand Palais.

Projections les 16 et 17 janvier 2016.

Plus d'informations page 14

LUC BONDY

TARTUFFE

VOIR

OU NE PAS VOIR

«Justesse confondante», «dévotion au texte», «bonheur de chaque instant»... Mis en scène en 2014 par

Luc Bondy, le chef-d'œuvre de Molière avait emballé. Quand le directeur de l'Odéon, actuellement en

convalescence, a dû se résoudre à remettre d'une saison la création d'Othello, le choix de Tartuffe s'est

tout naturellement imposé. Au cœur d'une distribution en partie renouvelée, on retrouvera dans le rôle-

titre Micha Lescot et sa nonchalance sordide de Machiavel au petit pied. Réflexions du metteur en scène

et regards de critiques sur une pièce d'une réjouissante modernité.

© Thierry Depagne

28 janvier – 25 mars / Berthier 17

e

TARTUFFE

de Molière

mise en scène

Luc Bondy

avec

Victoire Du Bois

Laurent Grévill

Marina Hands

Nathalie Kousnetzoff

Yannik Landrein

Micha Lescot

Yasmine Nadifi

Fred Ulysse

(distribution en cours)

durée

1h55

crée le

26 mars 2014 aux Ateliers Berthier

production

Odéon-Théâtre de l'Europe

représentations avec

audiodescription

20 mars à 15h / 22 mars à 20h

collaborateurs artistiques

à la mise en scène

Marie-Louise Bischofberger

Vincent Huguet

décor

Richard Peduzzi

costumes

Eva Dessecker

lumière

Dominique Bruguière

maquillages/coiffuresc

Cécile Kretschmar

© Doette Brunet

6 7

Faire vivre la pièce. Ne pas surajouter

une énième interprétation du Tartuffe.

Éviter d'expliquer. J'ai de plus en plus

de mal à lire globalement une pièce

avant les répétitions. J'ai horreur des

mises en scène où tout est joué avant

même qu'on ait commencé. Le théâtre,

c'est quelque chose de sensuel : on a

envie de travailler avec tel acteur, telle

actrice… Ma distribution est déjà une

interprétation. Si on se contente du

texte, on peut croire que Molière met

entre parenthèses le rapport entre

Orgon et Elmire. Mais elle est sa

femme et il est son mari! Au plateau,

ce couple existe pleinement. Il n'est

pas totalement ravagé par l'irruption

de Tartuffe. Même quand Tartuffe est

joué par Micha Lescot!

J'aime les histoires de famille.

Le Retour, de Pinter, c'en était déjà

une. Les Fausses Confidences, pas

vraiment. Il y a bien un rapport mère-

fille, mais les hiérarchies sociales

comptent bien plus que la famille.

Le Tartuffe, c'est totalement une

histoire de famille. Le point commun

de ces trois pièces, que j'ai montées

à l'Odéon, c'est la présence d'un

outsider : Ruth chez Pinter, Dorante

chez Marivaux, Tartuffe chez Molière.

Quand il apparaît , l'outsider ébranle le

fonctionnement de ce milieu. Il trouble

les esprits, les désirs.

La famille, c'est un modèle en

réduction de la société. C'est ce qui

me passionne. Chez Orgon, la famille

est détériorée avant même l'arrivée

de Tartuffe. Avant d'être un acteur

du drame, Tartuffe est un révélateur.

Depuis qu'Orgon a perdu sa première

épouse, quelque chose ne marche pas.

Et cela remonte peut-être à encore plus

loin. Molière ne fait que suggérer ces

questions. Il y a beaucoup de non-dits

dans la pièce, jusqu'au dernier acte.

Cette histoire de cassette pleine de

papiers compromettants m'a rappelé

la situation de certains intellectuels

allemands des années70, à l'époque

de la Fraction Armée Rouge. Certains

d'entre eux avaient soutenu Andreas

Baader, Ulrike Meinhof et leurs

camarades. Plus tard, il ne fallait

surtout pas en parler. Être captif d'un

secret plus ou moins honteux, cela

reste tout à fait contemporain.

On sent chez Orgon une fêlure dont un

gourou, un manipulateur peut profiter.

Je n'ai pas voulu tout réduire à une

attirance homosexuelle. Si toute la

famille doit crever parce qu'Orgon est

tombé amoureux d'un jeune homme,

c'est un peu trop évident. Le point

central, c'est tout de même l'influence

de Tartuffe sur Orgon. Le fait qu'un

être puisse à ce point subir l'ascendant

d'un autre.

Pour Molière, Orgon n'est pas qu'un

être faible ou stupide. Ce serait trop

facile… Orgon n'est pas bête du tout.

Il est influençable et manipulable, ce

qui est radicalement différent. Des

gens très intelligents peuvent tomber

dans ce genre de piège. Orgon a

aussi beaucoup de pouvoir. C'est ce

que dit sa fille à l'acte II. Il est «un

père absolu». Il a sur Mariane «tant

d'empire» qu'elle n'a «jamais eu la

force de rien dire». Toujours le non-dit!

Son fils, Damis, a beau exploser tout

le temps, rien n'y fait. L'autorité sans

limites d'Orgon, dans cette famille

patriarcale, devient une tyrannie dès

qu'il fait la connaissance de Tartuffe.

Orgon est victime d'une obsession.

Pour qu'il revienne à la réalité, il

faut littéralement la mettre à nu. Le

Tartuffe, c'est «voir ou ne pas voir» au

lieu d'«être ou ne pas être»… Mais le

grand problème de l'obsédé, c'est qu'il

ne veut pas voir. Voilà pourquoi

«UN TARTUFFE D'UNE CLASSE

MACHIAVÉLIQUE»

«Luc Bondy électrise l'Odéon

dans sa version glacée/enévrée

d'un classique de la littérature

française. Son Tartuffe s'inscrit

avec une justesse confondante

dans notre société minée par le

pouvoir trompeur des postures

et de la parole. L'aspect articiel

des sentiments orchestrés

par Tartuffe trouve un écho

pertinent dans la scénographie

inhospitalière de Richard

Peduzzi. Micha Lescot s'impose

avec une classe machiavélique

dans le rôle titre.»

Thomas Ngo-Hong-Roche

Blog «Hier au théâtre»

31 mars 2014

«TOUT SONNE JUSTE,

TOUT EST JUSTE»

«De lourds rideaux de velours

ouvrent et ferment les grands

dégagements de cet espace

élégant. De beaux sièges, des

tables, des chaises. Un crucix,

une vierge de céramique dans sa

niche. On est dans la demeure

bourgeoise et cossue sans

ostentation d'Orgon.

La scénographie forte et

harmonieuse de Richard Peduzzi

installe immédiatement une

atmosphère et correspond

parfaitement à l'esprit de Tartuffe.

[…]

On ne joue que le texte,

strictement le texte de cette

pièce puissante et grave. Et c'est

au texte que s'en tient d'abord

scrupuleusement Luc Bondy. Mais

que d'imagination dans les gestes,

les humeurs, les mouvements ! […]

Tout sonne juste, tout est juste.

Les interprètes redonnent aux

répliques toute leur pertinence.

C'est un homme de plateau qui

a écrit Le Tartuffe ou l'Imposteur.

Chaque mot correspond à une

action, chaque action est naturelle.

On en oublierait les vers et les

rimes pourtant suivis avec rigueur.

Jamais, et pourtant on en a vu,

des Tartuffe, jamais le sentiment

de la réalité, de la vérité n'avait été

aussi saisissant.»

Armelle Héliot / Le Figaro

28 mars 2014

6 Tartuffe LES

BIBLIOTHÈQUES

janvier – février 2016

OD ON

Portrait d'Erri De Luca par Édith Carron

© Costume3pièces.com

Être captif

d’un secret

plus ou moins

honteux, cela

reste tout à fait

contemporain. Orgon n'est

pas bête. Il est

influençable

et manipulable,

ce qui est

radicalement

différent.

LUC BONDY :

«J'AIME LES HISTOIRES DE FAMILLE»

8 9

ENTRETIEN AVEC RICHARD PEDUZZI

FAIRE DE TOUS LES SIÈCLES UN SEUL PAYSAGE

Par petites touches, les Scènes imaginaires composent le portrait d'artistes à travers ceux qui les ont nourris et ce qui les anime.

En janvier, carte blanche à l'un des plus proches collaborateurs de Patrice Chéreau et Luc Bondy, familier du Théâtre de l'Odéon.

II Les Bibliothèques de l'Odéon

Richard Peduzzi

est né en1943. Scénographe et

peintre, il a signé depuis1970 tous les

décors des productions de Patrice

Chéreau au théâtre et à l'opéra, ainsi

que de nombreuses mises en scène

de Luc Bondy. Directeur de l'École des

arts déco (1990-2002) puis de la villa

Médicis (2002-2008), il est également

l'auteur de nombreuses réalisations

muséographiques, notamment au musée

du Louvre et au Musée d'Orsay.

À lire: Richard Peduzzi, Là-bas, c'est

dehors, Actes Sud, 2014.

Les Bibliothèques de l'Odéon III

Richard Peduzzi, pourquoi avoir choisi

de conclure votre livre, Là-bas, c'est

dehors, sur une photo du ciel de Rome ?

Cette photo, ce sont surtout des oiseaux

dans le ciel. Une image de la fausse

liberté. Faulknerdisaitque l'immensité

toute entière n'est jamais qu'une cage.

L'immensité comme cage, ce n'est pas

un sentiment banal…

Peut-être, mais c'est encore ce que j'ai

éprouvé dans un des derniers projets

de Patrice Chéreau, I Am the Wind, de

Jon Fosse. La scène était comme débor-

dée par quelque chose qu'elle ne pou-

vait pas contenir. Ce sentiment, c'est

peut-être à la mer que je le dois. À l'ho-

rizon vu depuis les quais du Havre, dans

l'enfance… Quand j'étais petit, on m'a

mis dans une école où il fallait colorier

des images. C'est-à-dire mettre des

couleurs à l'intérieur des silhouettes.

Mais je mettais toujours mes couleurs

en dehors du trait. J'ai voulu l'expliquer

à la maîtresse : «Je ne veux pas mettre

les couleurs là, elles ont l'air en prison.»

Ma mère était en prison pour des raisons

politiques –elle avait 20ans.

Mais vous avez toujours aimé le dessin…

Oui, mais le dessin, c'est la ligne, pas

le trait. Le trait referme, la ligne ouvre.

La ligne, le dessin, pour moi, marchent

avec la réflexion. Dessiner, écrire,

prendre des notes, le geste part du

même point. Dans l'écriture aussi, je

cherche la concentration, l'économie,

l'espace naturel –qui n'est pas le vide.

J'essaie toujours de m'arranger pour

trouver un sens. Pour habiter l'espace

sans déranger le vide qu'il y a dans

l'espace.

La ville où vous avez grandi, Le Havre,

vous a donné le sens des cachettes, des

cryptes, des souterrains, des espaces

engloutis…

Mes intuitions d'espace sont très forte-

ment liées aux quinze premières années

de ma vie. Entre 15 et 25ans, autre chose

s'est joué. Et puis j'ai rencontré Patrice

Chéreau, c'est-à-dire le théâtre, et un

ami. Et toute cette anxiété s'est orien-

tée vers un travail. Jusque-là, elle flottait

dans le vide. On a tant de choses dans

la tête, dans le cœur, mais comment les

exprimer ? Il y aurait tellement à racon-

ter… Je n'ai qu'à penser aux gens avec

qui j'ai travaillé.

À qui songez-vous, par exemple ?

Là, cinq personnes me viennent à

l'esprit. Patrice Chéreau et Luc Bondy;

Henri Loyrette, qui a dirigé le Musée

d'Orsay puis le Louvre; Bernard Giraud,

mon plus ancien collaborateur. Cha-

cun d'eux est une somme de souvenirs,

drôles et graves. Et, enfin, le sculpteur

et enseignant aux beaux-arts Charles

Auffret, mon maître. L'ombre du Com-

mandeur. Tout en rigueur, en honnêteté

dans le travail. À son exemple, j'ai appris

à ne pas céder à la facilité, à résister. À

souffrir dans la recherche. Il faut repar-

tir de rien, à chaque fois, sans filet, sans

garantie. Je passe ma vie à regarder, à

essayer de voir, de comprendre. C'est

presque maladif. J'essaie de rassem-

bler tout cela dans ma tête. Tout ce que

j'ai pu essayer de faire dans mon métier

naît de la même forme. De cet informe qui

peut devenir une chaise ou un diamant ou

un décor de théâtre ou quelques lignes,

quelques mots, un dessin.

Une sorte de quête de l'unité ?

Une unité toujours inquiète. Être autodi-

dacte, c'est très compliqué. Vous n'avez

pas les cartes en main. Passer par tel

auteur, commencer par celui-là et non

par tel autre, ces balises vous manquent.

J'ai aimé les surréalistes, et puis pour-

quoi pas Flaubert, Balzac ? Il y a eu des

périodes de ma vie où je ne lisais pas

par peur de ne pas savoir par où com-

mencer. Bon, aujourd'hui, ça va mieux…

J'adore Joseph Conrad, Eudora Welty,

Flannery O'Connor, je relis le Journal de

Delacroix…

Vous aimez donner aux murs et aux

façades de vos décors une patine par-

ticulière. Vous en faites des coquilles

d'existence, le vécu y laisse ses traces…

J'essaie de leur donner un sens. Je

fais très attention aux matières. Dans

Ivanov, par exemple, l'extérieur dans le

premier acte, ce hangar qui débouche

dans la salle, signifie toute une civilisa-

tion, un habitat de gens rouillés, usés,

prêts à partir au loin, embarqués dans

la nef des fous, la nef de rien. Je tenais

à donner cette impression.

Et le décor du Tartuffe ?

Plutôt un intérieur-piège chargé de possi-

bilités d'observer, de regarder, de fuir sans

pouvoir fuir. Quand on en a discuté avec

Luc Bondy, le metteur en scène, l'idée

s'est imposée d'une cuisine de grande

propriété, une salle où l'on se retrouve le

matin pour le petit déjeuner autour d'une

grande table éclatée. Je souhaitais qu'il

y ait un étage aussi, un plafond. Que tout

le volume soit cerné –contrairement à

Ivanov où l'on a eu envie que cette société

prête à s'effondrer soit dans la proximité

de la nature. Chez Tchekhov, on pressent

un changement d'époque. Chez Molière,

le changement est à l'échelle d'une famille.

C'est le patriarche qui fait défaut, c'est à

ce niveau intime que quelque chose ne

fonctionne plus.

Comme vous, Patrice Chéreau était

proche de la peinture.

Oui. Il avait avec elle une relation

profonde et importante. Mais il m'a

dit un jour qu'il ne voulait pas res-

ter en tête-à-tête avec les toiles,

comme son père. Patrice peignait ce

qu'il voulait exprimer en lui. Comme

Coltrane qui va au bout des sentiments

en mettant la musique hors d'elle-

même, Chéreau mettait la scène hors

d'elle-même. On l'a encore vu avec

Elektra. Il pouvait faire ressortir le beau

dans un morceau de charbon mouillé,

avec juste ce qu'il fallait de lumière… Il

épurait son style de plus en plus. Il vou-

lait sans cesse «en enlever». C'est par

là, finalement, qu'il faisait passer ses

visions. Moi aussi, je tente d'aller vers le

dépouillement. Nous avons fait ce che-

min ensemble. Mes premiers décors

étaient chargés de références aux arts

décoratifs, d'enluminures, de détails,

de chapiteaux. Tous les signes des arts

déco y sont passés, toutes les époques.

Ça m'a amusé de mélanger Vitruve et

Palladio, la Renaissance et l'Antiquité

rêvée, le XIX

e

. Au fond, j'ai voulu faire

de tous les siècles un seul paysage. Et

maintenant, j'en arrive un peu au sque-

lette. À l'envie d'en dire le plus avec le

moins.

Votre amitié avec Chéreau a été comme

un coup de foudre…

C'est ça, un coup de foudre d'ami-

tié. Lui avait reçu une bonne éduca-

tion, très universitaire, moi pas du tout

–mais on s'est rejoints sur une sensi-

bilité, une façon commune de poser le

regard. Notre œil voyait la même chose.

On l'a très vite senti. Et chacun apportait

à l'autre ce qui lui manquait.

Un peu comme dans certains groupes

de rock ?

Oui. C'est drôle, quand Patrice est mort,

Luc a écrit un texte… Il y dit à peu près

que Richard et Patrice, c'était comme

les Beatles.

Propos recueillis par Daniel Loayza

Paris, octobre 2015

Grande salle

SCÈNES IMAGINAIRES

animé par Arnaud Laporte

réalisé par Baptiste Guiton

Richard Peduzzi

samedi 30 janvier / 14h30

© Pénélope Chauvelot

ERRI DE LUCA

L'APPEL DE NAPLES

Depuis la parution de son premier roman, l'écrivain, qui sera

présent sur la scène de l'Odéon le 18 janvier, a façonné une

œuvre tout entière empreinte des souvenirs et fantasmes

de sa ville natale. La chercheuse Caterina Cotroneo nous

éclaire sur cette obsession.

Affirmer que toute ville exerce sur

l’écrivain qui l’a vu naître une influence

prépondérante, que ce soit dans la

construction de l’homme ou dans

celle de l’œuvre, peut paraître un lieu

commun. Cette influence peut prendre

des formes multiples : origines connues

et assumées, refusées et combattues

ou encore oubliées et ignorées. Mais

qui pourrait prétendre lire une œuvre

sans situer l’auteur dans le contexte de

son époque, sans rien savoir du cadre

qui a bercé l’enfance de l’écrivain ?

Traiter du rapport de cet écrivain avec

sa ville s’inscrit donc dans l’analyse

d’un des aspects centraux de son

écriture. Naples est présentée d’une

façon quasi obsessionnelle dans

certains ouvrages d’Erri De Luca, alors

que celui-ci a quitté sa ville à l’âge de

18ans, en partant comme on tourne la

page. Alors pourquoi continuer de la

raconter ?

Pourtant étranger en sa ville, Erri De

Luca veut se libérer du joug napolitain

d’une enfance malheureuse. Cette

décision a des accents de fuite et

elle manifeste le profond désir de

changement de vie, voire de négation

de ses origines. Or, il apparaît très vite

que Naples prend une part importante

dans son écriture, comme si l’auteur,

s’en étant physiquement éloigné, ne

cessait de la rejoindre par le biais

de l’imaginaire. Il ne s’agit pas, de

manière nostalgique, d’idéaliser

une ville perdue. Un profond travail

d’évocation, de réinterprétation et de

métamorphose s’opère tout au long

de ses écrits. Tout se passe comme si

l’écrivain, entre l’expérience réelle de

la ville, la Naples de l’après-guerre, et

ses souvenirs mythifiés, cherchait à

retrouver une harmonie perdue. La cité

semble se construire comme image

irréelle dans l’anthropologie intime

d’Erri De Luca et dans sa dynamique

poétique : la ville agit à la fois comme

point d’ancrage dans le réel et comme

source vive de création littéraire.

Erri De Luca retrace son enfance

dans une perception dualiste toute

singulière : d’une part, l’enfermement

dans un appartement exigu, dans

une ruelle sombre ; d’autre part, la

libération qu’offre le spectacle de la

mer. Il affirme qu’il n’y a rien à voir,

que la ville est un étroit cagibi. Seuls

les sons d’une ville bruyante semblent

lui parvenir et l’obséder. Le souvenir

constant de l’enfance mythifie la

ville dans un prisme architectural

narcissique et l’écriture développe

d’autres récits : celui du ghetto

sombre dans lequel il vit, s’attachant

notamment au vicolo, le cul-de-sac, en

contraste avec l’île mythique de ses

vacances, Ischia et la mer. Celui aussi

de la mythification de la souffrance de

l’écrivain, enfant «étranger» dans une

ville qui lui répugne et qui le hante mais

qui se sent responsable de tous les

actes de barbarie commis, comme par

exemple la guerre qui a détruit Naples

et ruiné ses parents.

Adulte, militant activiste du mouve-

ment communiste révolutionnaire

Lotta Continua, maçon sur les chan-

tiers, bénévole dans des convois

humanitaires, Erri De Luca se réfère

toujours à Naples. Tout est prétexte à

parler de sa ville : à Rome, le quartier

de la Garbatella en révolte évoque les

nuits de la Saint-Sylvestre à Napleset

la description de la prison de Rebib-

bia fait écho à celle de Naples; l’Etna

lui rappelle le Vésuve; les enfants de

Mostar, les scugnizzi napolitains.

Comme dans son métier de maçon, Erri

De Luca écrivain façonne la matière et

les mots. Il chante le tuf volcanique

de son enfance et il célèbre aussi la

mémoire de sa ville. À Paris, dans une

galerie souterraine, à la recherche

de l’entrée d’un égout, c’est le vicolo

stretto de son enfance qu’il revit. C’est

encore l’immenso vicolo cieco auquel

il fait allusion quand, malade et souf-

frant de fièvres, il est alité en Tanzanie.

À l’usine, il évoque des détails de la

vie napolitaine comme points de réfé-

rence : la plateforme de la machine-

outil sur laquelle travaille l’ouvrier

Erri De Luca à l’usine Fiat est longue

et étroite comme le balcon de l’en-

fance, les gestes mécaniques des

ouvriers postés à la chaîne de mon-

tage évoquent les gestes répétitifs

des garçons de café, le sifflement des

machines fait écho à celui du ferry-

boat de Naples.

Ce permanent retour à un passé

fantasmé enracine l’écrivain dans ses

origines. Erri De Luca continue de

façonner et de modeler Naples à son

gré, en essayant de réconcilier l’enfant

et l’homme, l’homme et l’écrivain.

Si Naples devient transcription de

l’imaginaire fantasmé de l’homme,

elle est plus encore l’expression

métaphorique de l’acte d’écriture

de l’écrivain. Au fur et à mesure des

périples d’Erri De Luca, elle s’efface

derrière le discours et devient prétexte

à cet acte essentiel qu’est, pour

l’homme de lettres, la métamorphose

du réel. En redessinant les contours

de la ville, en la mythifiant par de

multiples recréations, il nous offre

toute la singularité et la poésie de son

écriture.

Caterina Cotroneo

Nice, novembre 2015

Caterina Cotroneo

a reçu le prix de la Fondation Erri De

Luca, en 2013, pour sa thèse consacrée

à l'écrivain. Elle vient de publier Deux

études sur Erri De Luca où elle prolonge

sa recherche et expose le thème de

l’immigration, sujet cher au Napolitain.

couverture de Montedidio d'Erri De Luca, collection «I Narratori»,

éditions Feltrinelli, Milan, 2002

Grande salle

LIV(R)E ; UN AUTEUR,

UNE ŒUVRE

animé par Sylvain Bourmeau

Erri De Luca

lundi 18 janvier / 20h

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%