caThEriNE aNNE jOëL pOmmEraT shakEspEarE a 450 aNs

Lettre No 9

Odéon-Théâtre de l’Europe mars 2014

OD ON

UNE ANNÉE SANS ÉTÉ

CATHERINE ANNE

JOËL POMMERAT

Une pièce de jeunesse(s)

LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON

SHAKESPEARE A 450 ANS

Colloque international / rencontres

TARTUFFE

TARTUFFE

MOLIÈRE

LUC BONDY

En attendant Tartuffe

2 3

sommaire

p. 2 à 5

EN ATTENDANT TARTUFFE

TARTUFFE

Molière

Luc Bondy

p. 6

FLEURY EN SCÈNE

LE VESTIAIRE

p. 7 à 10

LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON

SHAKESPEARE A 450 ANS

p. 11 à 12

UNE PIÈCE DE JEUNESSE(S)

UNE ANNÉE SANS ÉTÉ

Catherine Anne

Joël Pommerat

p. 13

LE TEMPS DE LA CRÉATION

LES JOURNÉES EUROPÉENNES

DES MÉTIERS D'ART

LE CERCLE DE L'ODÉON

p. 14

AVANTAGES ABONNÉS

Invitations et tarifs préférentiels

p. 15

ACHETER ET RÉSERVER

SES PLACES

Qui est-il, ce monsieur Tartuffe? Que

veut-il, que vaut-il? Depuis qu'Orgon

l'a rencontré, sa piété tranquille est

devenue fanatisme, et son amitié pour

Tartuffe a tout d'une passion. Comment

donc un père de famille apparemment

sans histoires, soudain aliéné et comme

dévoré de l'intérieur par un effroyable

parasite, a-t-il pu succomber à une telle

emprise, jusqu'à faire don de tous ses

biens et vouloir livrer sa propre fille à un

inconnu rencontré par hasard quelques

semaines plus tôt? Et jusqu'où devra

aller Elmire, son épouse, pour lui ouvrir

les yeux? Il y a peu, Luc Bondy a signé

l'adaptation d'un Tartuffe en version

allemande dont l'épaisseur balzacienne

et la vivacité digne de Lubitsch ont fait

l'un des grands succès du printemps

2013 à Vienne. Il revient aujourd'hui à

l'original pour explorer les mécanismes

intimes, familiaux et sociaux qui rendent

possible le succès de l'imposture, tout

en nous mettant sous les yeux, entre

farce et terreur, le portrait génial d'un

incroyable aveuglement.

En mai 2013, Luc Bondy a présenté à

l'Akademietheater, qui est la deuxième

salle du Burgtheater de Vienne, un

Tartuffe dont il cosignait la version

allemande avec Peter Stephan Jungk.

Bondy choisit de saisir dans cette

nécessité de traduire l'occasion d'une

libération. La réussite du spectacle a

tenu pour une bonne part à ce refus

initial de se laisser dicter d'avance les

moindres détails de la mise en scène

au nom d'une fidélité trop littérale à

l'original. Tant dans le fond que dans

la forme, la traduction, d'une grande

cohérence, jouait franchement la carte

de la transposition. Bondy et son colla-

borateur ont renoncé d'emblée à resti-

tuer le vers moliéresque pour s'en tenir

à une prose contemporaine, confir-

mant l'ancrage de l'action dans une

époque qui pourrait être la nôtre. Chez

Molière, Madame Pernelle reproche à

sa bru d'aller «vêtue ainsi qu'une prin-

cesse»; à Vienne, au XXI

e

siècle, Elmire

s'est retrouvée «attifée comme une

diva» (aufgedonnert wie eine Diva).

Cette décision de privilégier la vivacité

moderne de l'expression explique éga-

lement que le rythme des échanges ait

été généralement accéléré. Lorsque

Madame Pernelle allonge un souf-

flet à Flipote pour la presser de sor-

tir, il lui faut deux vers et demi (trente

syllabes, donc) pour commenter son

geste; il ne lui en faut que neuf dans

l'adaptation allemande. Cependant,

à quelques détails et coupes près,

l'enchaînement des répliques ainsi

que leur teneur étaient rigoureuse-

ment respectés. L'actualisation et

l'explicitation du sens, délivré de sa

gangue historique, ne visaient qu'à

rendre plus accessibles les enjeux de

chaque scène, sans jamais affecter

la logique du développement drama-

tique. Même sans connaître l'alle-

mand, un bon connaisseur de l'original

pouvait donc reconnaître sans mal la

plupart des grands moments de la

comédie et leurs mouvements carac-

téristiques. Et apprécier l'humour qui

sous-tendait certains écarts. Chez

EN ATTENDANT

TARTUFFE

(VOYAGE DE MONSIEUR MOLIÈRE

DE VIENNE À PARIS)

(suite p.4)

À Vienne au

XXIe siècle,

Elmire est

«attifée

comme une

diva»...

Le fait

théâtral

obéit à ses

propres lois.

Le retour

au français

s'imposait.

Mais lequel ?

Il se trouve

toujours

des artistes

pour aimer

prendre des

risques.

Ce Tartuffe

sera

empreint de

romanesque.

26 mars – 1er juin / Berthier 17

e

TARTUFFE

de Molière

mise en scène

Luc Bondy

création

décor

Richard Peduzzi

costumes

Eva Dessecker

lumière

Dominique Bruguière

maquillages/coiffures

Cécile Kretschmar

avec

Françoise Brion

Gilles Cohen

Victoire Du Bois

Jean-Marie Frin

Laurent Grévill

Clotilde Hesme

Yannik Landrein

Micha Lescot

Yasmine Nadifi

Fred Ulysse

Pierre Yvon

(distribution en cours)

production

Odéon-Théâtre de l'Europe

avec la participation du

jeune théâtre national

rencontre avec l'équipe artistique

dimanche 18 mai à l'issue de

la représentation

de l’OdéOn

Molière, Madame Pernelle n'entre en

scène et ne lance la pièce qu'avec

la ferme intention d'en sortir au plus

vite, à toutes jambes s'il le faut; selon

Bondy, elle est clouée dans une chaise

roulante, et le tempo qui en découle

donne à toute l'exposition un relief

assez inattendu... Le public viennois,

lui, n'avait garde de comparer des

textes. Emporté par le plaisir du jeu,

il adhérait d'autant plus volontiers au

contrat proposé qu'il n'est pas fami-

lier autant que nous le sommes (ou que

nous sommes censés l'être) d'un texte

qui à nos yeux est un classique.

Lorsqu'il s'est demandé comment

compenser la perte irréparable du

Comme il vous plaira que devait monter

Patrice Chéreau, Luc Bondy a songé à

son Tartuffe. Il ne pouvait cependant

pas être question de programmer

huit ou dix semaines durant un spec-

tacle en langue allemande, même au

Théâtre de l'Europe. Le retour au fran-

çais s'imposait – mais lequel? La ten-

tation était grande de réintroduire la

liberté, la fraîcheur, la légèreté de ton

de la version viennoise dans la recréa-

tion parisienne. Autrement dit, d'adap-

ter à son tour l'adaptation de Bondy

et Jungk.

Le geste pourrait surprendre, voire

choquer certains spectateurs. Il ne

serait pourtant pas sans exemple,

puisqu'il reviendrait en somme à trai-

ter Molière comme le sont souvent les

grands maîtres du répertoire étranger.

Shakespeare, Tchekhov ou les tra-

giques grecs ont fourni plus d'une

fois un matériau théâtral que les

metteurs en scène ajustent à leur

guise, en s'autorisant d'ailleurs des

interventions autrement plus radi-

cales que celles de Bondy abordant

Molière. Si personne n'y trouve à

redire, sans doute est-ce pour deux

raisons. D'abord, parce que le public

aujourd'hui a moins de réticence à

admettre que le fait théâtral obéit à

ses propres lois, et que s'il plie par-

fois le texte à ses exigences, le livre,

après tout, n'y perd rien : l'autorité

reste à l'auteur, la reconnaissance du

rôle créateur du metteur en scène est

à peu près acquise, et chacun reste

maître chez soi tout en négociant

au coup par coup ces imprévisibles

trêves armées que sont les spectacles.

Ensuite, parce que dans le cas du

répertoire étranger, les licences que

le théâtre s'accorde avec les mots qui

l'animent (et qu'il anime) se trouvent

être comme imposées d'entrée de

jeu, pour un public français, par le

fait brut de la traduction – condition

préalable, inévitable, de toute entrée

en rapport avec le texte quand on n'en

parle pas soi-même la langue. Nous

ne sommes pas dépositaires de la

lettre de Shakespeare; ce n'est pas

au français qu'en est confiée la garde.

Mais nous pouvons faire de nécessité

vertu, et puisant dans cette non-res-

ponsabilité (ou dans cette irrespon-

sabilité, comme on voudra) une autre

chance, nous pouvons tirer de la dis-

tance même qui nous sépare des mots

originaux l'espace d'une liberté, d'une

aisance qu'on ne s'accorderait peut-

être pas aussi facilement dans l'idiome

du poète.

Pourquoi dès lors ne pas envisager

Molière comme si les siècles avaient

creusé de nous à lui une distance

analogue, et l'approcher avec toute

la latitude de jeu que l'on s'accorde

avec Shakespeare, Eschyle ou même

Tchekhov? Ce serait tout à fait envi-

sageable. Certains puristes, nombreux

peut-être, se récrieront au motif que

l'œuvre originale de Molière est inscrite

dans notre langue: n'a-t-on pas tout à

perdre à réécrire un tel chef-d'œuvre?

Mais il ne s'agit pas de supplanter un

original; il n'est pas question de l'effa-

cer sous un nouveau texte, mais d'en

proposer un autre abord. Une telle

approche offre d'ailleurs aux clas-

siques un bain de jouvence que bien des

auteurs historiquement plus proches de

nous pourraient leur envier(la mise en

scène de certains grands dramaturges

du XX

e

siècle, verrouillée dans des limites

strictes par leurs ayant-droit, contribue-

t-elle à préserver dans sa première jeu-

nesse un «bon» sens primitif fixé une fois

pour toutes, ou plutôt à en accélérer le

vieillissement?).

Cette liberté, comme toujours, ne va

pas sans risques. Supposons pour-

tant qu'on veuille les prendre – et il

se trouve des artistes pour aimer en

prendre. Alors il faudrait marquer net-

tement, ce serait bien le moins, qu'il

ne s'agit plus d'une œuvre de Molière,

mais d'après Molière. Faute de quoi ce

qui était une information exacte et de

bonne foi sur une affiche autrichienne

(Molière a beau être traduit de façon

très particulière, on peut admettre

qu'il s'agit d'une version de son texte)

deviendrait sur une affiche française

une inexactitude, sinon une tromperie.

En outre, quand bien même on produi-

rait un tel spectacle – qui s'appelle-

rait, par exemple, «Un Tartuffe, d'après

Molière» – il faudrait espérer que le

public saisisse clairement les impli-

cations d'un tel intitulé, accepte de

se détacher des formules originales,

renonce à des comparaisons inop-

portunes pour mieux se concentrer

sur la restitution vivante d'un drame

sur le plateau, dans des formes et

des rythmes contemporains, en des

termes qui ne fassent pas écran à une

perception non savante du spectacle.

On comprend dans ces conditions

pourquoi Luc Bondy s'est finalement

résolu à repartir, pour ce nouveau tra-

vail, du texte de Molière. Combler le

trou laissé dans notre saison par la dis-

parition de Patrice Chéreau lui impo-

sait de trouver une solution d'urgence,

et cette même urgence lui interdisait

non seulement de consacrer à l'écriture

d'une adaptation moderne du Tartuffe

tout le temps nécessaire, mais de s'en

expliquer suffisamment à l'avance, de

façon à éviter tout malentendu sur la

nature du projet.

Repartir de Molière ne signifie pas

pour autant que ce nouveau Tartuffe

selon Bondy manquera de fantai-

sie ni de profondeur romanesque.

Et pas davantage que le metteur en

scène s'interdira d'apporter au texte

quelques aménagements, ici pour

effacer un archaïsme, là pour inquié-

ter le rythme de l'alexandrin. En atta-

quant ce nouveau travail, Bondy est

fort de l'expérience du spectacle vien-

nois. Il en reprend le décor, conçu

Décor du Tartuffe, mis en scène par Luc Bondy à l'Akademietheater de Vienne – mai 2013 –,

réalisé par Richard Peduzzi © Ruth Walz

4 5

Tartuffe

© Ruth Walz

Une première version de Tartuffe (qui

selon certaines sources s'intitulait

L'Hyp o c r i te) a été créé à Versailles le

soir du 12 mai 1664 dans le cadre des

trois journées de fête qui composaient

Les Plaisirs de l'île enchantée. Louis XIV

semble avoir apprécié la comédie, qui

compte alors trois actes. Moins de qua-

rante-huit heures plus tard, il fait cepen-

dant savoir à Molière qu'il n'en autorise

pas la représentation publique. Il ne

s'oppose pas pour autant à des lectures

privées, auxquelles il lui arrive même

d'assister (par exemple chez Monsieur,

frère unique du roi et protecteur officiel

de la troupe de Molière, qui la fait jouer

à Villers-Cotterêts fin septembre 1664).

Ce premier Tartuffe est représenté une

dernière fois au château de Raincy le

29 novembre, en présence du prince de

Condé. Molière a-t-il déjà entrepris de

retravailler sa pièce ? Un an plus tard,

toujours à Raincy, il semble bien que le

Grand Condé ait assisté à une version en

quatre actes. Mais il faut attendre le 5 août

1667 pour que soit créée au Palais-Royal,

sous le titre de L'Imposteur, une comédie

en cinq actes dont le héros, rebaptisé

Panulphe, n'est plus un dévot mais un

«homme du monde» se faisant hypocri-

tement passer pour tel. Il est impensable

que ce Tartuffe remanié ait été donné

au public sans l'aval de Louis XIV (qui

peut en avoir découvert les «adoucisse-

ments» – le terme est de Molière – vers

la mi-juillet, au cours d'une représen-

tation privée). Mais au lendemain de la

première, coup de théâtre: alors que le

roi est retenu loin de Paris par le siège

de Lille, le premier président du Parle-

ment de Paris fait interdire L'Imposteur.

Et moins d'une semaine plus tard, avant

que le souverain ait pu répondre favo-

rablement au placet que le dramaturge

lui a aussitôt adressé, l'archevêque de

Paris en prohibe à son tour toute repré-

sentation ou lecture, privée ou publique,

sous peine d'excommunication.

Le Tartuffe définitif, le seul dont nous

possédions le texte, est finalement créé

le 5 février 1669. Le prototype de 1664

a disparu. Malgré l'absence de docu-

ments, les érudits se sont employés

à reconstituer son aspect à par-

tir des polémiques qu'il a suscitées,

de quelques allusions de Molière lui-

même dans ses placets, et d'indices

dramaturgiques.

Quelques années après la mort de

Molière, ses proches tentèrent d'ac-

créditer une pieuse légende : le pre-

mier Tartuffe aurait été une œuvre

encore inachevée dont seuls les trois

premiers actes furent présentés au roi.

Les représentations publiques de la

pièce n'auraient donc pas été interdites

mais simplement ajournées sur ordre de

Louis XIV, «jusqu'à ce qu'elle fût entière-

ment achevée et examinée par des gens

capables d'en juger». Michelet fut le pre-

mier à mettre en doute cette version des

faits quelque peu invraisemblable

et à supposer que seule une comédie

Orgon aux

aguets erre

comme un

spectre dans

sa propre

maison...

LE SCANDALE

DU MONDE EST

CE QUI FAIT

L'OFFENSE,

AH! SI D'UN TEL REFUS

VOUS ÊTES EN

COURROUX, QUE LE

CŒUR D'UNE FEMME EST

MAL CONNU DE VOUS!

L'HOMME EST, JE

VOUS L'AVOUE, UN

MÉCHANT ANIMAL !

par Richard Peduzzi, et Dominique

Bruguière est à nouveau chargée de

l'éclairer. Ces deux collaborateurs

devaient travailler avec Chéreau sur

Comme il vous plaira, ce qui n'a certai-

nement pas été étranger à la décision

de Bondy de revenir à son Tartuffe,

où il a aussi tenu à confier des rôles à

Clotilde Hesme, Gilles Cohen et

Laurent Grévill. Le cadre général, les

intentions de cette recréation pari-

sienne seront donc les mêmes qu'à

Vienne. Recréation et non pas simple

reprise en langue française, car Bondy

l'a déjà annoncé à ses nouveaux inter-

prètes : il s'agira bien pour eux de

réinventer en sa compagnie les per-

sonnages qu'ils incarneront.

Avec ce Tartuffe, Bondy présente le

troisième volet d'une sorte de trip-

tyque secret, après Le Retour et Les

Fausses Confidences. A-t-on remar-

qué, à cet égard, que Micha Lescot et

Louis Garrel se sont comme partagé

le travail? Dans la première pièce, ils

jouaient deux frères, l'un beau parleur

et l'autre tout en muscles ; dans la deux-

ième, c'est Louis Garrel qui tient le rôle

de l'intrus brûlant de désir; c'est Micha

Lescot qui s'en charge dans la troi-

sième, dont il interprète le rôle-titre.

La pièce de Molière, comme celles de

Marivaux et de Pinter, est en effet une

histoire de corps étranger introduit dans

un intérieur et une étude des pertur-

bations qui s'ensuivent au sein d'une

famille dysfonctionnelle... Tartuffe,

plus encore que Dorante, est un homme

qui part de loin et cherche à grimper

à l'échelle sociale. Dans sa situation,

les scrupules moraux seraient un luxe:

comme le monde auquel il s'attaque ne

lui fera jamais la moindre place, il n'a

d'autre ressource que de la conqué-

rir à tout prix (pour Bondy, Tartuffe

est ce qu'on appelle aujourd'hui un

winner). Et pour conquérir cette place,

il lui faut d'abord l'inventer. Selon les

Évangiles, «la vérité vous rendra libre»,

mais il n'est pas écrit, et pour cause,

qu'elle vous rendra riche ou puissant...

Tartuffe se met donc à une place où

il n'est pas, mais qui est la seule à lui

donner accès auprès d'Orgon. Il ne

peut pas ne pas être hypocrite, car

l'hypocrisie est son «moyen de parve-

nir». Il lui faut assumer un rôle (et s'il

était sincèrement dévot, ne serait-ce

pas encore pire ?). Stendhal s'en sou-

viendra quand il composera Le Rouge

et le Noir. Mais là où Dorante et Julien

Sorel ont aussi la ressource de jouer

du meilleur costume : leur propre

corps, d'une beauté telle qu'elle équi-

vaut à une richesse, Tartuffe est obligé

de nier le sien – ce pauvre corps dési-

rant, maladroit, envahissant, qui l'em-

barrasse tellement dans le rôle qu'il a à

jouer, est comme un acte manqué à lui

tout seul! Mais tel est le prix que doit

payer Tartuffe s'il veut espérer trouver

enfin une place. Voire occuper toute la

place. Héritier à la place de son fils et

époux de sa fille, il serait le succes-

seur absolu d'Orgon – et sur un versant

plus intime, plus dangereux, il le sup-

planterait tout bonnement en devenant

l'amant de sa femme et le propriétaire

de sa maison.

À Vienne, le corps de Tartuffe sem-

blait déborder sans cesse du cadre

que son maître (?) tentait de lui assi-

gner: le front luisant, les mains moites,

Joachim Meyerhoff semblait toujours

se surveiller, obsédé par le contrôle

le plus rigoureux, vérifiant à tout ins-

tant la correction de sa coiffure, scru-

tant le prochain signe de désir qui

finirait fatalement par échapper à

son organisme animé d'une intenable

ambition... Sa façon de manger sans

manger, de grignoter des grissini du

bout des dents, comme s'il ne pouvait

se permettre une jouissance qu'à la

condition que la matière en soit maigre

et sèche, répondait au regard de bête

traquée, angoissée du grand Gerd

Voss dans le rôle d'Orgon, lui aussi

aux aguets, errant comme un spectre

dans sa propre maison dont il explo-

rait les recoins à la fois pour y retrou-

ver son cher Tartuffe et y débusquer

on ne sait quels espions fantoma-

tiques, prêts à bondir sur lui dès qu'il

trahirait ses lourds secrets incons-

cients... Ces corps d'hommes, dans ce

Tartuffe, semblaient vouloir se nier

eux-mêmes tout en s'épaulant l'un

l'autre dans leur épuisant vertige

de négation, jusqu'à ce qu'Elmire y

mette bon ordre en rendant un sexe à

Tartuffe et des yeux à son mari pour lui

faire enfin voir à quelle place Tartuffe

aspire: à la sienne, tout simplement...

Comment Gilles Cohen entrera-t-

il dans la peau d'Orgon et Clotilde

Hesme dans celle d'Elmire ? Quel

Tartuffe Micha Lescot va-t-il inven-

ter, quelles inflexions toute la troupe

apportera-t-elle au roman viennois

de Bondy? L'expérience est en cours.

Réponse dans quelques semaines aux

Ateliers Berthier.

Daniel Loayza, 16 janvier 2014

ET CE N'EST PAS

PÉCHER QUE PÉCHER

EN SILENCE.

complète en trois actes avait pu être

représentée en 1664.

L'examen de la structure du Tartuffe de

1669 confirme cette hypothèse. L'acte

II, qui forme un intermède quasiment

indépendant du reste de l'action, s'or-

ganise autour d'un type de scène dont

Molière était familier: le «dépit amou-

reux». Quant à l'acte V, il repose tout

entier sur un ultime rebondissement qui

ne fait que retarder la défaite définitive

de l'imposteur démasqué. Restent les

actes I, II et IV. À quelques détails près,

il s'avère qu'ils constituent un tout cohé-

rent du point de vue dramaturgique, et

qui ne manque pas d'antécédents roma-

nesques ou théâtraux dans la litté-

rature médiévale ou la commedia dell'

arte: «(I) un mari dévot accueille chez

lui un homme qui semble l'incarnation

de la plus parfaite dévotion; (II) celui-

ci, tombé amoureux de la jeune épouse

du dévot, tente de la séduire, mais elle

le rebute tout en répugnant à le dénon-

cer à son mari qui, informé par un témoin

de la scène, refuse de le croire; (III) la

confiance aveugle de son mari pour le

saint homme oblige alors sa femme à

lui démontrer l'hypocrisie du dévot en

le faisant assister caché à une seconde

tentative de séduction, à la suite de quoi

le coupable est chassé de la maison»*.

On l'aura noté, Mariane n'a pas de rôle à

jouer dans une telle histoire. En donnant

une sœur à Damis et une fille à Orgon

(lequel peut dès lors songer à lui faire

épouser Tartuffe), Molière ne s'est pas

seulement ménagé un élément d'intrigue

pour son acte II: il a aussi transformé le

caractère de son protagoniste. En 1664,

Tartuffe devait être un dévot véritable,

d'une stricte chasteté; son hypocrisie

n'était pas un choix stratégique préa-

lable mais un masque adopté à la suite

de sa rencontre avec Elmire, une atti-

tude que lui imposait son incapacité à

résister aux tentations de la chair. En

1667, en revanche, Panulphe devait déjà

présenter l'aspect du Tartuffe que nous

connaissons: loin d'être un croyant sin-

cère que sa faiblesse contraint à jouer

la comédie, il est désormais un aven-

turier arriviste et tout à fait disposé à

épouser la fille de son protecteur pour

parvenir à ses fins. La modification du

titre, de L'Hypocrite à L'Imposteur, sou-

ligne donc que la conception même du

personnage a changé, ce que l'acte V

achève de mettre en relief: Tartuffe n'est

qu'un «fourbe renommé», un ambitieux

sans scrupules pour qui la religion n'est

qu'un déguisement – un impie d'autant

plus dangereux pour les familles, pour

l'État et pour l'Église qu'il se couvre des

apparences de la piété.

Daniel Loayza, 22 janvier 2014

* Alain Riffaud et Georges Forestier : «Le Tartuffe, ou

l'Imposteur : notice», in Molière : œuvres complètes,

Gallimard, coll. de la Pléiade, 2010, t. II, p. 1375. Nous

empruntons toutes nos informations à ces auteurs.

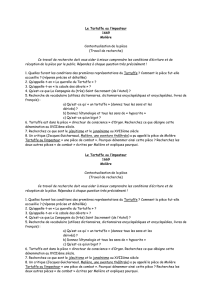

Acte IV, scène 5, vv. 1411-1412

«Hors contexte, cette réplique me fait bondir!» C'est pourtant celle que Clotilde Hesme choisit de distinguer. Car ce contexte,

l'actrice le connaît bien: il s'agit du moment où le personnage qu'elle va incarner se fait à son tour comédienne pour prendre

Tartuffe au piège et lui rendre la monnaie de sa pièce. À hypocrite, hypocrite et demie. En usant contre l'imposteur du vieux

préjugé masculin selon lequel le «non» des femmes peut vouloir dire «oui», Elmire endort sa méfiance; en l'amenant à se

croire désiré d'elle, elle exacerbe son désir pour achever de l'aveugler – unique moyen pour elle d'ouvrir les yeux de son mari...

Acte IV, scène 5, vv. 1505-1506

Sans s'être concerté avec sa partenaire de jeu, c'est également à la scène 5 de l'acte IV que Micha

Lescot emprunte son distique préféré. Il est sensible à la contradiction entre la solennité du ton

(cette réplique, dit-il, est «formulée comme un prêche des plus profonds») et la totale «absence de

morale et de culpabilité» dont elle témoigne: pas vu, pas pris! Le grand style sert ici de parure à

un cynisme glacial qui semble presque s'abolir à l'instant même où il se manifeste, racheté par la

noblesse spécieuse de l'expression. Un peu comme si la sentence de Tartuffe mimait la leçon qu'elle

affirme: est-ce encore être une crapule que l'être aussi éloquemment?

Acte V, scène 6, v. 1847

Gilles Cohen, sans le savoir, a retenu

l'un des vers favoris de Luc Bondy.

Orgon vient d'apprendre que Tartuffe,

non content de le déloger de chez lui,

l'a dénoncé aux autorités. On pourrait

donc croire que «l'Homme» en ques-

tion est le traître qui veut le faire jeter

en prison. La majuscule de l'édition de

1682 indique qu'il n'en est rien. Comme

toujours, Orgon cède à ses «emporte-

ments» et généralise : devant l'ignomi-

nie de Tartuffe, c'est bien l'humanité

entière qu'il condamne. Bondy a donc

eu raison de lui faire dire à Vienne : Der

Mensch [et non Der Mann], das muss

ich sagen, ist wirklich ein gemeines

Tier !

TARTUFFE

DE 3 À 5

Clotilde Hesme © Rudy Waks/modds

Gilles Cohen © DR

Micha Lescot © DR

6 7

Comment est né l'atelier de théâtre créa-

tif que vous animez à Fleury-Mérogis?

Au début, c'était un atelier d'écriture

créative. Mais en prison, l'écrit n'est pas

toujours maîtrisé et fait peur à beaucoup.

Je me suis vite aperçue que la pratique lit-

téraire de la langue provoquait finalement

plus de frustration que de plaisir, plus de

rivalités que d’harmonie. Avec l’équipe du

service culturel, nous avons réfléchi au

moyen de rendre cet atelier plus attractif.

J’ai formalisé ce que je pratiquais déjà de

temps en temps : écrire du théâtre à par-

tir d’improvisations. Peu importait si on

savait écrire ou non, il fallait juste imagi-

ner, construire aussi. J’aimais aussi l’idée

d’une œuvre collective.

Plus concrètement, comment procédez-

vous ?

C’est un peu magique. Il y a des jours avec

et des jours sans. J’apporte des idées qui

fonctionnent comme des déclencheurs

et je les fais improviser là-dessus. Je n’ai

pas de magnéto, juste un cahier et un

crayon, je dois écrire vite. On reprend le

texte ensemble, il y a des participants plus

créatifs que d’autres, nous rebondissons

sur nos propositions, je lance des idées,

des répliques mais ils sont capables de

s’en emparer, les mettre à leur sauce. Je

travaille en amont et en aval. Chez moi,

je restitue ce qui s’est dit en éliminant les

lourdeurs, je polis, je cisèle. Mais quand

je leur rapporte mes transcriptions, je

leur dis toujours «Enlevez ces mots-là,

c'est les miens, mettez les vôtres...» Je

ne connais pas leur argot, je ne pourrais

pas l'inventer, il est plein de trouvailles.

Leur langue à eux, c'est celle de la marge,

un territoire que je ne connais pas et qu'ils

habitent. Ils règnent dessus, personne ne

peut les en déloger. Je les aide à donner

des lettres de noblesse à cette langue-là

rien qu'en la mettant par écrit. Ça ne leur

déplaît pas de voir leurs paroles prendre

de l'épaisseur sur le papier à mesure que

le texte s'élabore. Il y a une poésie dans le

langage des prisonniers et de tous ceux

qui veulent échapper aux règles, j’adore

leur humour, leur distance. Peut-être

parce que la vie s'est moquée d'eux, ils

se moquent de la vie et d'eux-mêmes. Ils

sont malheureux, à quoi bon en rajouter

en parlant du malheur ? Ils ne s'apitoient

pas sur eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs

l'humour assez vache, ils s'envoient de

sacrées vannes.

Quelle sera l'histoire en 2014?

Cette année, le fil conducteur, c'est le

foot. Le travail s'appelle Le Vestiaire.

Un espace très masculin, très fermé...

et très émotionnel. D'abord, avant un

match, entre une grosse équipe et des

amateurs. On voit ensuite les entraîneurs

qui coachent leur équipe. Et pour finir, le

vestiaire après le match, côté amateurs:

contre toute attente, ils ont gagné. C’est

une histoire pleine d’espoir qui se produit

parfois en vrai.

Combien de participants?

Six par groupe. Comme il était d'emblée

prévu de sortir pour présenter le travail

au Théâtre de l'Odéon, il a fallu limiter le

nombre de participants.

Et comment se présente ce nouveau

travail?

On est reparti sur les mêmes bases que

l'an dernier: découpage en dix scènes,

écriture, relecture, gros travail à la table.

Mais je ne les fais plus bouger dans l'es-

pace. Ils aiment souvent le sport mais

ont un problème avec cet aspect du tra-

vail théâtral. Les assouplissements, les

bras en l'air, ça les gêne un peu et ils n’en

comprennent pas forcément l’intérêt, ça

reste un peu «intello».

Et puis, nous n’avons pas non plus beau-

coup de temps. Au total six mois pour

créer cette pièce. Il faut travailler vite.

Comment s'élabore l'intrigue?

La difficulté, c'est la fin : du moment

que les amateurs reviennent victorieux,

qu'est-ce qui reste à raconter, puisque

tout est joué ? On travaille à remettre

du conflit là-dedans. Par exemple, les

vainqueurs refont le match entre eux,

et revoilà les problèmes ! Que ce soit

en prison, dans un vestiaire de stade

ou ailleurs, un groupe offre toujours un

potentiel de conflit.

Et les personnages, comment se

développent-ils?

Chacun tricote le sien, mais parfois je

leur demande de lire le rôle des autres.

Tout le monde dit une réplique, sans

souci d'ordre ni de cohérence. C'est très

important, d'abord parce qu'on ne sait

pas qui sera finalement là le jour de la

représentation, et puis parce que ça enri-

chit. Peu à peu, les personnages accu-

mulent ainsi des strates différentes. L'an

dernier, il y avait un Chinois qui ne parlait

pas un mot de français. Je lui ai demandé

comment il s'appelait, il m'a répondu par

un monosyllabe, et c'est devenu un per-

sonnage. Lui n'est pas resté, mais son

personnage, oui. On lui a fait parler une

langue étrangère totalement imagi-

naire et loufoque. Je me suis dit: il ne

faut pas que j'oublie ça, cette façon dont

les personnages sont inspirés par les

uns, travaillés par d'autres, passent de

l’un à l'autre comme des témoins dans

une course de relais. Chacun laisse sa

marque... Mais cela dit, j'impose tou-

jours des types. Je tiens en particulier à

ce qu'il y ait un intellectuel. L'année der-

nière, ils ont écrit tout un dialogue entre

un religieux et un scientifique. Cette fois-

ci, dans l'acte I, on a un syndicaliste qui

veut faire grève avant le match. Et dans le

dernier il y a «Einstein», un fort en maths.

Personnellement, qu'est-ce que vous

leur apportez?

Il me semble que je les aide à sortir, expri-

mer ce qu’ils portent en eux, dont ils n’ont

parfois même pas conscience. Certains

ont vraiment du talent et se révèlent dans

ces séances. Ils prennent confiance en

eux. Et puis nous vivons des instants

de grande complicité sans lequel il n’y

aurait pas de création collective. Nous

rions énormément ensemble!

Est-ce que vous sentez une évolution de

leur regard au fil des semaines?

Ils analysent mieux. Ils sont plus sen-

sibles à la manière. Ils voient l'envers,

la construction de tous ces films qu’ils

regardent à la télé. La façon dont l'au-

teur travaille. Et ils saisissent mieux leurs

propres idées. Je leur fais beaucoup tra-

vailler le «pitch»: réduire une situation

à une phrase simple, sujet-verbe-com-

plément. Tant qu'on n'arrive pas à se la

formuler comme ça, avec cette netteté,

c'est qu'il y a quelque chose qui échappe.

J'y reviens tout le temps : dites-moi, avec

vos mots, comment la scène est arti-

culée, d'où elle part, où elle arrive. Le

plus simplement possible. C'est un tra-

vail fructueux. Voilà pour le sens de la

construction. Et du côté de l'imagina-

tion, ça marche aussi. Quand on écrit,

on ne peut pas toujours attendre que

les Muses viennent nous visiter. On doit

faire appel à des ruses, à des trucs. Par

exemple, prenez un groupe d'hommes

où ça ne bouge plus beaucoup. Il suffit

de faire surgir une femme là-dedans et

aussitôt ça réagit! Ils ont inventé une cer-

taine Lili. Elle est devenue un fil rouge qui

traverse toute la pièce...

Pensez-vous que cet atelier est utile pour

leur réinsertion ?

Bien sûr.Cet atelier leur permet de porter

un projet de A à Z. Il y a tellement d'ate-

liers de théâtre où l'animateur, le profes-

seur, arrive avec des scènes qu'ils n'ont

pas choisies, les distribue dans des rôles

en fonction de ses propres intérêts, et

que ce soit un emploi ou un contre-

emploi n'y change rien. On ne trouve

d'ailleurs jamais «la» pièce qui corres-

pondrait au groupe. Là, ils doivent se

prendre en charge, s'ils veulent que leur

rôle soit bien, à eux de se creuser la cer-

velle... Et puis il y a le collectif. Moi, je

trouve que la réinsertion, c'est déjà leur

apprendre ça, travailler avec les autres.

Qu'est-ce qu'une présentation publique

représente à leurs yeux?

Un bel enjeu. Il y a un gars formidable

qui n'arrête pas de dire que même s'il est

libéré, il sera là le 29. Les autres le char-

rient, mais lui ne se laisse pas démon-

ter. Et pourtant Paris l'intimide. Il nous a

raconté – c'était très drôle – que tout ce

qu'il connaissait de Paris, il l'avait vu à

travers le grillage du fourgon cellulaire,

pendant les fêtes de fin d'année. C'est la

seule image qu'il ait de la ville: les déco-

rations, les guirlandes qui défilaient dans

la petite fenêtre.

Comment envisagez-vous les trois

derniers mois de travail?

Ils vont devoir vraiment prendre garde

à ne pas se disperser, et moi avec eux...

Mais c'est toujours ainsi. Il faut tenir

des projets raisonnables. Faire avec les

contraintes. Celles qui sont liées à la pri-

son mais aussi au théâtre. Ils s'en font

une idée très classique, très «au théâtre

ce soir»: pour eux, il faudrait les trois

coups, le rideau, un décor, sans quoi ils

ne reconnaissent pas «le» théâtre. Dans

nos séances, ils doivent aussi apprendre

que c'est à eux de tout représenter, de

tout faire passer sur une scène minus-

cule. De faire tout avec rien. C'est en soi

un défi qu'ils seront certainement fiers

de relever devant un vrai public. Et cette

fierté peut, je l'espère, leur donner un

nouvel élan.

Propos recueillis par Daniel Loayza

le 12 décembre 2013

* Enseignante et comédienne, Sylvie

Nordheim anime depuis 2010 des ateliers

d’écriture créative à la Maison d’arrêt de

Fleury-Mérogis. En 2012, elle a ajouté une

dimension théâtrale à cette activité an de la

rendre également accessible aux personnes

détenues qui ne maîtrisent pas l’écrit, ni par-

fois notre langue.

«FAIRE TOUT AVEC RIEN»

entretien avec Sylvie Nordheim*,

animatrice de l'atelier de théâtre de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis

LES

BIBLIOTHÈQUES

29 mars – 7 mai 2014

OD ON

© Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis

FLEURY EN SCÈNE

SAMEDI 29 MARS / 15h et 18h

LE VESTIAIRE

au Théâtre de l'Odéon – salon Roger Blin

tarif unique 6€

01 44 85 40 40 – theatre-odeon.eu

en partenariat avec le SPIP de l’Essonne, la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, l’association

Léo Lagrange Île-de-France, la Fondation la Poste et la Fondation SFR

en collaboration avec Lilian Thuram et sa Fondation Éducation contre le racisme

William Shakespeare. Gravure publiée en frontispice du recueil d’œuvres édité à Londres en 1623 par Isaac Jaggard et Edward Blount.

8 9

Daniel Loayza – Pourriez-vous nous

dire deux mots de la Société que vous

présidez?

Dominique Goy-Blanquet – La Société

Française Shakespeare va fêter ses

quarante ans l'an prochain, entre

les deux grandes commémorations

shakespeariennes. Elle a été fon-

dée par un groupe d'universitaires,

dont Jean Jacquot, l'auteur de

Shakespeare en France, qui a été un

peu le pionnier, au CNRS, de ce qu'on

appelle aujourd'hui les études théâ-

trales. On a tendance à oublier qu'à

l'époque où j'étais étudiante, on trai-

tait encore les textes de théâtre

comme des objets littéraires parmi

d'autres, sans particularité notable.

Il y avait aussi Richard Marienstras,

dont je viens d'éditer chez Gallimard

une importante œuvre posthume :

Shakespeare et le désordre du monde,

Marie-Thérèse Jones-Davis, Robert

Ellrodt, Henri Fluchère... L'idée était

de créer un lieu de rencontre et de

discussion qui prendrait en compte

tous les aspects de la recherche et de

la création autour de Shakespeare.

D'où l'idée d'organiser des congrès,

et d'inviter non seulement des pro-

fesseurs ou des critiques, français et

étrangers, mais aussi des praticiens:

scénographes, metteurs en scène,

acteurs, dramaturges, ou d'autres

personnalités, des psychanalystes,

par exemple... Au début, les relations

n'étaient pas toujours simples... Mais

la SFS a toujours lutté contre une cer-

taine tradition très française de cloi-

sonnement, de division. En Angleterre,

les relations entre la scène et l'uni-

versité sont depuis toujours beau-

coup plus ouvertes et cordiales. Il est

vrai que là-bas, les grands acteurs et

metteurs en scène shakespeariens, à

commencer par Peter Brook, sont eux-

mêmes très souvent issus de l'univer-

sité. D'ailleurs, la pratique théâtrale y

est tout naturellement implantée dans

le cursus secondaire. Sur ce terrain,

les choses ont commencé à bouger en

France, mais beaucoup reste à faire.

La SFS y a contribué et entend bien

continuer. Et si j'avais un souhait pour

l'avenir, ce serait que notre Société

s'ouvre encore davantage. Je pense

en particulier aux enseignants du

secondaire. De ce côté-là, on a lancé

plusieurs initiatives, notamment avec

l'appui de Françoise Gomez, une ins-

pectrice très énergique et enthou-

siaste toujours en première ligne dès

qu'il s'agit de théâtre. J'invite donc

tous ceux qui veulent en savoir plus à

nous visiter sur notre site. Vous pour-

rez y consulter les actes de nos précé-

dents congrès. Tout le monde peut être

membre de la SFS. Nous ne sommes

pas une enclave d'universitaires, ni

même d'anglicistes!

D. L. – Votre Congrès 2014 doit d'ail-

leurs s'ouvrir à l'Odéon-Théâtre de

l'Europe...

D. G.-B. – Ce sera une belle occasion

de toucher un public plus large, lors

d’une semaine qui célèbrera le 450e

anniversaire de Shakespeare, la date

officielle de sa naissance étant le 23

avril, fête de Saint Georges, patron

SHAKESPEARE A 450 ANS

21 AVRIL COLLOQUE INTERNATIONAL

29 - 30 AVRIL / 6 - 7 MAI SHAKESPEARE DANS L'ATELIER ROMANESQUE

SHAKESPEARE, RACINE DU ROMANTISME

entretien avec Dominique Goy-Blanquet*, présidente de la Société Française Shakespeare

de l'Angleterre. Notre journée inaugu-

rale se tiendra au Théâtre de l'Odéon.

Beaucoup d'autres manifestations

sont prévues, en Sorbonne, au Musée

Delacroix, au Musée Victor Hugo, à

l'Auditorium Saint-Germain, au cinéma

le Louxor. Entre autres!

D. L. – Quelles sortes de fils thématiques

avez-vous déjà dégagés?

D. G.-B. – Avec Florence Naugrette, qui

est une spécialiste du théâtre roman-

tique, nous avons de la matière pour un

mois de lectures, et nous continuons à

en trouver tous les jours. Par exemple,

il y a eu autour d'Hamlet et d'Ophélie

une production énorme de documents

qui s'enchaînent au fil des années et

des différentes mises en scène. On

peut observer comment le personnage

d'Ophélie évolue tout au long du XIXe

siècle, de Théophile Gautier à Joris-Karl

Huysmans. Même chose pour ce qu'on

peut appeler l'hamlétisme: très vite, le

prince du Danemark est assimilé à une

figure du poète ou du penseur, dont on

peut suivre les avatars jusqu'à Mallarmé,

Laforgue, Claudel et au-delà. Autre

exemple, la création fin 1829 du More de

Venise, la version d'Othello qu'a donnée

Alfred de Vigny. Elle a donné lieu à une

véritable bataille. Toute la jeune géné-

ration romantique est impliquée. Dès le

lendemain de la première, Victor Hugo

rencontre Sainte-Beuve et revendique la

victoire: grâce à eux, lui dit-il, tout s'est

passé au mieux. Quelque temps après,

Hugo écrit au même Sainte-Beuve pour

lui faire part de ses griefs: tous comptes

faits, Vigny n'est qu'un ingrat – alors que

lui, Hugo, l'avait soutenu de ses applau-

dissements frénétiques, et qu'il avait

laissé passer Le More avant Hernani,

qui était prévu pour le précéder à l'af-

fiche! Si je parle de bataille, c'est qu'il

s'agit manifestement d'un épisode de la

guerre que se mènent, dans ces années-

là, depuis le Racine et Shakespeare de

Stendhal, les défenseurs de la tradition

française et les admirateurs du dra-

maturge anglais. Alexandre Dumas en

parle bel et bien comme d'un combat

où la jeune troupe romantique compo-

sée, dit-il, de «fils de généraux» brûlant

d'en découdre pour une noble cause,

aurait eu grand besoin d'un meneur

d'hommes plus inspiré et engagé que

Vigny, ce condottiere qui ne touchait

pas le sol... Le langage est extrême-

ment militaire! On est quasiment dans

une répétition générale de ce qui sera

la grande bataille du romantisme nais-

sant, celle d'Hernani, quatre mois plus

tard. On retrouve les mêmes querelles,

y compris sur les questions de forme.

On critique les choix de Vigny, qui a osé

maintenir dans sa version des acces-

soires aussi vulgaires et triviaux que

le mouchoir de Desdémone ou l'oreil-

ler avec lequel Othello l'étouffe! Les

classiques réclament le respect du

décorum, tandis que les romantiques

revendiquent le mélange des genres

qu'on leur reproche. Cette discus-

sion-là s'engage à l'orée du roman-

tisme naissant et va déterminer toute

la suite.

D. L. – Tout bascule en 1830, avec la

Révolution de Juillet...

D. G.-B. – Oui. C'est un tournant majeur

dans notre histoire politique et esthé-

tique. Voilà aussi pourquoi nous

tenions tant à organiser ces séances

à l'Odéon, qui est en 1827 le lieu où

commence véritablement la passion

française pour Shakespeare lors d’une

représentation de Hamlet. Dans ces

années-là, l'influence du dramaturge

a été séminale. On le retrouve un peu

partout. Je relisais tout récemment

Mademoiselle de Maupin – non seule-

ment Comme il vous plaira intervient au

milieu du roman, mais c'est toute l'in-

trigue qui tourne autour d'une jeune et

belle héroïne déguisée en homme... Ce

qui se passe en amont, entre 1800 et

1825, est moins connu mais non moins

intéressant. Nous avons prévu de par-

ler des débuts de la vogue shakespea-

rienne en France. Et de l'influence de

certains passeurs. Chateaubriand

est le plus vénérable, mais on le sent

encore réticent, imprégné de classi-

cisme. Comme Charles Nodier, qui

dans un premier temps se montre à

la fois fasciné et réservé devant cer-

tains aspects de l'œuvre. Ce qui n'em-

pêche pas celui qui fut le mentor du

jeune Hugo de poser très tôt, dès avant

Stendhal, les enjeux du conflit à venir.

D. L. – Finalement, cet atelier

s'avère être plus romantique que

romanesque?

D. G.-B. – Je comprends que vous

ayez l'impression que le roman-

tisme domine: je vous ai citéDumas,

Hugo ou Gautier. Il y a aussi Flaubert

qui intervient dans la deuxième soi-

rée, «du grotesque au sublime»... Je

ne vous ai pas tout raconté! Saviez-

vous que Flaubert, au moment où

il écrit Madame Bovary, est plongé

dans la lecture de Shakespeare? Cela

revient constamment dans sa corres-

pondance. Son traitement de la mort

d'Emma est manifestement influencé

par sa façon d'appréhender le mélange

shakespearien du grotesque et du

pathétique. Et à propos d'empoison-

nement, Alexandre Dumas fournit

un autre bel exemple dans La Reine

Margot – je pense à ce chapitre intitulé

«la sueur de sang», où le roi Charles IX

à l'agonie impose sa volonté à sa mère,

Catherine de Médicis... Cette soirée-

là commencera avec la préface de

Cromwell, elle-même très nourrie

de Nodier et des travaux de Guizot –

Hugo affiche une grande hostilité à son

égard, mais en fait, il s'en est beau-

coup servi et inspiré. On croisera aussi

Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-

Adam – il y a dans ses Contes Cruels un

texte merveilleux, «Le Désir d'être un

homme»... Les romanciers sont donc

bien là. Proust est du nombre, et Gide, et

Yourcenar. Nous pensons terminer avec

un très joli passage d'elle sur le rêve.

Cela dit, l'influence de Shakespeare

décroît très sensiblement au XXe siècle.

Après 1945, Shakespeare semble inté-

resser surtout les universitaires et les

gens de théâtre. On trouve beaucoup

moins de traces de lui chez les plasti-

ciens, les compositeurs, les danseurs,

alors que jusqu'au début du XXe, les

Vie et opinions de Tristram Shandy,

gentilhomme est un roman de

Laurence Sterne, publié en neuf

volumes, les deux premiers à York

(Angleterre) en 1759, les sept autres

dans les dix années suivantes. Il parut

en France pour la première fois en 1776.

Ce roman, relativement peu connu en

France, est pourtant considéré comme

l'un des plus importants de la littérature

occidentale.

Claro*, quand avez-vous lu ce livre pour

la première fois ? Racontez-nous les

circonstances de cette lecture.

L'adolescence est ce moment où les

livres s'invitent dans votre vie en cou-

rants d'air. Portés par des rumeurs,

annoncés comme le Messie ou l'Anté-

christ, ils tournent souvent autour de

vous sans oser se poser sur votre table

de chevet. On les essaie parfois comme

des vêtements empruntés à un ami,

pour parader plus que pour se vêtir.

Tristram Shandy a longtemps fait par-

tie pour moi de ces livres qu'on ne lit

pas en entier mais dont on n'hésite

pas à vanter l'excellence, la folie bref

de ces livres que l'adolescent se sent

en droit de célébrer sans pourtant avoir

eu la patience de s'y laisser engloutir.

J'ai donc dû le lire en contrebandier,

ou plutôt en taupe, y creusant des tun-

nels au détriment de certaines galeries,

sans cesse aspiré par cette fameuse

page noire qui vaut pour le jeune lec-

teur comme le monolithe de Kubrick

pour l'apprenti cinéphile. Tant il est vrai,

aussi, que Vie et opinions de Tristram

Shandy se feuillette, afin d'en goûter,

du bout de l'œil, les multiples variations

typographiques, les insolites composi-

tions, la pléthore de tirets finissant par

se convulsionner à la fin du livre VI en

lignes sismiquement facétieuses. Les

grands livres sont souvent de «grands

ivres» : ils titubent dans notre expé-

rience de lecteur avant de nous dévoiler

leur complexe et grisante géographie.

Nous reproduisons ici, avec l'aimable auto

risation de Flammarion, un extrait de l'in-

terview qui gure dans l'édition de la GF,

mise à jour en 2014. © Flammarion

shakespeareanniversary.org/shake450

GOÛTER,

DU BOUT DE

L'ŒIL, LES

MULTIPLES

VARIATIONS

TYPOGRA-

PHIQUES

mardi 8 avril / 18h

Pourquoi aimez-vous?

Tristram Shandy de Laurence Sterne

en présence de Claro

rencontre animée par Daniel Loayza

lundi 7 avril / 20h

Exils, conversation avec Paula Jacques

Lawrence Durrell / Mathias Énard

textes lus par Olivier Cruveiller

en partenariat avec France Inter

Lawrence Durrell par Daniel Berland,

libraire

Il existe des romans si extraordinaires

que leur découverte embellira et mar-

quera à tout jamais l’âme et la vie de

leurs futurs lecteurs. L’œuvre maî-

tresse de Lawrence Durrell, Le Quatuor

d’Alexandrie, est l’un d’eux. Enraciné

dans l’histoire, Le Quatuor d’Alexandrie

est une quête de l’art en même temps

qu’une quête amoureuse. Les chas-

sés-croisés sentimentaux sur fond de

préoccupations sociales et géopoli-

tiques dans l’Alexandrie de l’entre-deux-

guerres forment la colonne vertébrale

de cette œuvre polyphonique de plus

d’un millier de pages. Darley, person-

nage principal du Quatuor, semble

voué à osciller en permanence entre

le désir et le rejet, le bien et le mal, la

constance et le caprice. Cette valse des

sentiments se déploie sur le grandiose

théâtre, en scène et en coulisses, de la

magique Alexandrie, «comme dans un

grand congrès d’anguilles enchevê-

trées dans la matière visqueuse d’un

complot.» Lentement, au terme d’une

sorte d’initiation truffée de rebondis-

sements, Darley apprendra l’amour et

accédera à sa maturité d’homme et d’ar-

tiste. Et puisqu’il est des œuvres qu’un

simple résumé déflore et appauvrit, je

m’arrête ici et exhorte chacun des lec-

teurs de cet article à se (re)plonger dans

cette époustouflante merveille de la lit-

térature mondiale.

Écrit dans les années 1930 et interdit par

son auteur à toute publication de son

vivant, Petite musique pour amoureux

retrace la vie d’un jeune garçon britan-

nique, Clifton Walsh, de son enfance

en Inde jusqu’à son retour dans une

Angleterre qui le mettra au pied du mur

de ses contradictions et des déchire-

ments auxquels le confronte sa double

culture. Ce roman d’apprentissage lar-

gement autobiographique apparte-

nait depuis longtemps au domaine de

la légende. Les initiés s’arrachaient

sous le manteau les très rares tapus-

crits à prix d’or, la plupart des copies

de l’ouvrage ayant été détruites dans

un incendie durant les bombardements

de l’Axe sur Londres. De la liberté des

grands espaces de son Himalaya natal

jusqu’aux étroits corridors conven-

tionnels d’une Angleterre décadente et

étriquée, l’auteur, plein d’une fraîche et

franche naïveté, s’y raconte en toute inti-

mité. Un roman de jeunesse dans lequel

on sent déjà poindre à chaque page le

lumineux génie de l’auteur du Quatuor.

La première édition française de ce

texte mythique devrait constituer l’un

des événements littéraires majeurs du

printemps. Citrons acides a été inspiré

à Lawrence Durrell par son passage à

Chypre entre 1953 et 1956, alors que l’île

est en pleine guerre de décolonisation

contre l’Empire britannique. Très éloi-

gné d’une démarche politique, Durrell

réserve toute la maîtrise de son art à la

peinture de personnages plongés dans

les tourmentes de l’histoire. «Je voudrais

que ce livre soit tenu pour un monument

utile élevé à la paysannerie chypriote et

aux paysages de l’île.» déclare l’auteur

dans sa préface. Lawrence Durrell est

mort en France en 1990, il aurait fêté ses

100 ans en 2012. J’envie ceux qui ne l’ont

encore jamais lu et sont sur le point de

sauter le pas en s’absorbant dans les

méandres inoubliables de son œuvre.

APPRENDRE

L'AMOU R

créateurs étaient encore imprégnés

de son univers. Et le disaient. Il y a de

superbes exceptions, bien sûr: Valère

Novarina, Yves Bonnefoy... À l'occa-

sion du congrès «Shakespeare 450», j'ai

demandé à des écrivains qui avaient une

relation manifeste à son œuvre d'écrire

une lettre à Shakespeare. Le livre va

paraître en mars aux éditions Thierry

Marchaisse. Peut-être en lirons-nous

quelques extraits: le genre épistolaire

se prête bien à la lecture !

Propos recueillis par Daniel Loayza

le 13 janvier 2014

*Christophe Claro, plus connu sous

le simple nom de Claro, est écrivain,

auteur entre autres de Livre XIX

(Verticales), Plonger les mains dans

l’acide (Inculte), Madman Bovary,

CosmoZ, Tous les diamants du ciel

(Actes Sud), et traducteur (Thomas

Pynchon, Salman Rushdie, William

T. Vollmann, Hubert Selby...). Il

a accepté de répondre au ques-

tionnaire «Pourquoi aimez-vous

Tristram Shandy ?» pour la GF.

Les Bibliothèques de l'Odéon 9

Premières éditions françaises de Justine, Balthazar,

Mountolive et Clea (Le Quatuor d'Alexandrie).

Lawrence Durrell. éd. Buchet/Chastel, 1957-1960.

Shakespeare 450 grande salle

Coordonné par Dominique Goy-Blanquet

Colloque international lundi 21 avril

Introduction par Michel Bataillon

11-12h conférence d'Yves Bonnefoy, «Pourquoi Shakespeare»

12-13h conférence d'Andreas Höfele, «Elsinore, Berlin : Hamlet in the Twenties»

15-16h entretien avec Luc Bondy conduit par Georges Banu

16-17h débat avec David Bobée, Thomas Jolly, Vincent Macaigne, Gwenaël Morin, animé par

Leila Adham et Jean-Michel Déprats

17h30-19h master class dirigée par Philippe Calvario, Vincent Dissez et Émeric Marchand

> ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 01 44 85 40 40 / THEATRE-ODEON.EU

Shakespeare dans l’atelier

romanesque salon Roger Blin

Avec Dominique Goy-Blanquet, Florence Naugrette, Daniel Loayza

Textes lus par Jacques Bonnaffé

Le doute et les ombres mardi 29 avril / 18h

Comment les romantiques français découvrirent-ils Shakespeare en France? Quelle

stature philosophique donnèrent-ils à Hamlet, incarnation du devoir de vengeance

et de l’artiste rêveur, et à Ophélie, figure de la douce démence et de l’amour contra-

rié? À quelles parodies et critiques l’«hamlétisme» a-t-il donné lieu?

Textes de Chateaubriand, Hugo, Vigny, Dumas, Musset, Sainte-Beuve, Flaubert,

Banville, Baudelaire, Laforgue, Mallarmé, Claudel, Gide…

Du grotesque au sublime mercredi 30 avril / 18h

La réversibilité du grotesque et du sublime s’alimente de nombreux modèles shakes-

peariens, dont Richard III, Falstaff et Caliban, incarnations de l’ivresse, de la déme-

sure, du mensonge, de la difformité, de la bestialité, de la monstruosité physique ou

morale, ou d’un mal qui n’inspire pas seulement l’horreur mais aussi le rire ou la pitié.

Textes de Chateaubriand, Stendhal, Hugo, Gautier, Dumas, Flaubert, Renan, Barbey

d’Aurevilly, Jarry, Ionesco, Novarina.

Passions funestes, crimes et vengeance

mardi 6 mai / 18h

Le couple Macbeth, Othello, le roi Lear font partie des figures à la fois terrifiantes

et pitoyables à l’origine de nombreux portraits et situations romanesques: du bon-

heur dans le crime à l’autodestruction sacrificielle, en passant par la volonté de

puissance, l’obsession de la culpabilité, la jalousie morbide, la soif de vengeance, la

rupture des liens familiaux.

Textes de Dumas, Hugo, Vigny, Balzac, Gautier, Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Proust,

Claudel, Vercors, Céline, Ionesco.

Masques et dédoublements mercredi 7 mai / 18h

Découverte tardivement en France, la comédie shakespearienne plaît par sa fantai-

sie, son inventivité scénographique, sa capacité à exalter les pouvoirs du théâtre,

ses potentialités romanesques, et la richesse de son questionnement existentiel

sur la nature de l’homme, viala comédie des erreurs et le motif du travestissement.

Textes de Madame de Staël, Nodier, Stendhal, Hugo, Gautier, Sand, Rimbaud, Copeau,

Artaud, Beauvoir, Aragon, Yourcenar.

> TARIF 6€ 01 44 85 40 40 / THEATRE-ODEON.EU

*Dominique Goy-Blanquet est également

professeur émérite de littérature élisabé-

thaine à l'Université de Picardie et membre

du comité de rédaction de La Quinzaine

Littéraire.

La revue Page des libraires s’associe à

l’Odéon-Théâtre de l'Europe pour vous

proposer le regard des libraires indépen-

dants sur l’œuvre des auteurs program-

més dans le cadre des Bibliothèques de

l’Odéon.

La revue Page des libraires œuvre depuis

25 ans à diffuser au plus grand nombre

l’avis des libraires indépendants sur l’ac-

tualité littéraire. En lisant les titres avant

parution et en sélectionnant les ouvrages

qu’ils ont aimés, les 1200 libraires du

réseau Page, acteurs clé de la chaîne du

livre, témoignent de leur expertise et de

leur plaisir à partager leurs lectures avec

les lecteurs, tous les deux mois en librairie.

ci-contre : Pages tirées de la première

édition de l'œuvre The Life and Opinions

of Tristram Shandy, Gentleman (1759 à

1767) publiée à Londres par Ann Ward

(volumes 1-2 en 1759), Dodsley (3-4 en

1761) et Becket and DeHondt (5-6 en

1762, 7-8 en 1765, 9 en 1767).

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%