total of 10 pages only may be xeroxed

publicité

LE SfSltME DES ~ A £T Of

CENTRE FOR NEWFOUNDLAND STUDIES

TOTAL OF 10 PAGES ONLY

MAY BE XEROXED

CAtVIN HENf.JfR

269337

~

-IIIIIIIIIII-~'"

~

LB SYS'fBlm DES PREPOSItIONS! E!'

I

:

_/

~

by

@C:a1VinRender. B.A.(Ed.), B.A.

Sub.i tted in partial fulfilment

or the requirements for the

degree of Master of Arts

Memorial University of Newfoundland

August 1971

-,

This thesis has been examined and approved by I

Internal Examiner

_

External Examiner

_

ii

__&oew.

Cette thhe a ete examinee et approuvee par.

Examinateur interne

_

Examinateur externe

_

11

./

Abstract. page 1

LE SYSTEME DES PREPOSITIONS!! ET

PE.

by

Calvin Kender

ABSTRACT

The late French Linguist. Gustave Guillaulle, who

deeced it necessary to examine language both from its

mental aspect,

~.

and from its perceivable aspect.

discours, proposed the theory that language is the

creation of d1ecourse

tongue

(~).

(~)

froll a pre-existent

In 80 doing, he not only paved the way

for an adequate examination of speech but for a deeper,

more penetrating analysis of the underlying mental forms

which give rise to the myriad of uses to be found in

everyday speech. Since discours is observable and

~

is not. he maintained that the true study of any linguist

should be concerned with attemptill& to discover and to

understand the underlying mental forms that call up the

many and varied uses on the perceivable side of languat;e.

Wi th these principles in mind I we have tried in

this study to apply the Guillaumian theory to the system of

y

.... .:;......

"C',¥ ",";

Abstract. page 2

the prepositions

Chapter

~

and

One is d~voted

!!!. in Modern Prench.

to a brief

summary

As a result,

of the Guillaumian

view of language I followed by. in Chapter Two I an application

of the theory to the parts of speech. Chapter Three is

intended to pave the way for a closer analysis of our

problem by taking a cursory look at the preposition in

general.

Pinally in Chapter Pour, we have attelllpted to

examine the prepositions

1:

and

!k using the methodology

outlined in the first three chapters. Our endeavour has

been to try to establish how these prepositions are

generated in

!!DB:!!!

so as to produce the many and varied

effects in discours.

It is hoped that the present study will shed some

light upon the contributions of Gustave Guillaume to the

study of language and how his findings

a particular grammatical system.

may

be applied to

Resume, P8&e 1

LE SYSTEME DES PREPOSITIONS A ET

1m

par

Calvin Hender

RESU""

I.e regrette lineuiete fran9aia, Gustave GuillaWlle.

en jugeant necessaire d' analyser Ie langage aous son

aspect cache,

~,

~,

at soua son aspect percevable,

a avance la theorie que Ie langage se compose

d'un discours cree d'une langue preexistante. En consequence,

11 n' a pas seulement fra,ye Ie chell'lin ), une juste etude

du langage mals ), una analyse plus profonde-., -at phs

penHra.."'l.te des formes mentales qui recouvrent tous les

emplois varies dans Ie discours d 'une langue particulUre.

Vu que Ie discours est observable et que Is langue, bien au

contraire, ne l' est pas. il 8 constate que 18 vraie

tAche d' un linguiste consiste 1 decouvrir et l cOlllprendre

lea formes IIentales qui contiennent en puissance tous les

S8ns possibles

~.

En tenant compte de

CBS

principes, nous avona tente

dans cette etude d' appliquer la theorie guillaumienne

au sysdme dee prepositions! et

!!!! en fran9ais llIoderne.

I

.- - - -'- - -"- .i..

._:....~7

Rbume. page 2

A cet ISgard. on se propose de fain au pnm..ier chapitn un

bnf resume du point de vue guillaUlllien sur Ie langage.

Ensuite, dans Ie

deu.xi~me

chapitn, nous nous sommes

charge d' esquisssr la theorie des parties du discoure.

Le chapitre trois a pour but d'lhudier la partie du

discours l laquelle appartiennent Iss prepositions!

et

~.

11 nous permet de eituer notn probllt.a:e.

Enfin, dans Ie chapitre quatn, nous nous sommes

attache" examiner les prepositions! et ~ tout en

utllisant Is methode exposee dans Iss trois premiers

chapitree. De notre

c~te,

nous nous sOllllllee propose

d'etablir cOllllllent ces prepositions trouvent leur origine

en langue pour pener des elllplois .ultiples et varies

en discours.

Nous esperons que la presents etude montrera un

peu la oontribution de Gustave Guillaume A 1 'etude du

langqe humain at COmment ses idees peuvent s'sppliquer

11. un sysdme graJlIllIatical particulier.

PREPACE

A travers les ellcles l'etude du langage humain en

general et de la grammaire en partlculier a eveiUe la

curiosite de l' hOmme. Cette etude, inauguree, pour I'essentiel,

par lee Grecs et continuee par les Romaine, etait parvenue

~

un degre d'avancement qui n's pas ete depssse avant

1 'epoque des grammairiens comparatietes du dix-neuvnme

sUcls dont les decouvertes ont ouvert la vue l la

linguistique modeme.

A Ia suite de ces decouvertes, quelques linguistes,

encourages par lee siJdlitlides et lee differences entre lee

languee indo-europeennes, se sont adonnes l I' etude de 1a

·structure" d'une langue

particuli~re.

pourtant 11 semble que quelques-una de ces Unguistes

n'alent examine que I'aspect empirique du 1angage et qu'lls

alent fait abstraction de son aspect mental. 11 exlstalt

d' autre part des lingulstes qui ne se sont interesses qu' ~

cet aspect mental. On s' imagine facilement Ie debat qUi

s'engageait.

Le regrette linguiete frant;ais, Gustave Guillaume

(1883-1960), a constate que 1& langage se compose de deux

parties, c' est-l-dire de Ie

~

et du diecoura I 1a seconde

necessite une comprehension de la premUrel Ia langue

iii

~-.-.-).--_._-.-.

-~

-_ ...----.':".,.._--:::,"

conditionne et mArne contr3le les emploie de discours. Il en

r~sulte

que 1 'etude d 'une certaine langue semble necees! tel'

une analyse des formes de langue qui pe1'1llettent et "glent

les emplois de discours. Mais le postulat que l'on aVMee

en defense du sysdme de langue devrait se fonder sur

une analyse poussee des emplois de discours.

On sera donc amene 1 dire, pour avoir une idee

globale du langage humain, qu'il faut tenlr compte de ees

deux

aspect~l

cheque aspect est 1 la fois indhidue et

integre en autant que l' scte de langage renferme toute

activite entre Is langue et Ie disc ours considerds comms

statismes. Touts forms observable dolt son origine 1 un

syst~me

mental qui, lui, ne l'est pas. II s'ensuit que la

VTaie tlche du lill&\liste est d 'etudier ces formes observables

et d'sn deduire les facteurs qui sont en oeuvre au niveau

de la langue.

La presente etude dolt son origins aux idees de

Guillaume et aura pour but d'examiner Is

prepositions!

et~.

syst~me

des

Mals avant de l'aborder nous

eroyons utile de nous attarder sur quelques tal ts

preliminaires qui serviront de fondement

a une

telle analyse.

Dans ce but, Ie premier chapi tre traitera du

langage du point de vue guillaumien en insistent

iv

18 dichotolllie langue-discours et en introdu1sant surtout

i~ notion de lllouvement dans l' acte de langage en cours I

genhe du mot en langue et genbe de 1a phrase en dlBcours.

Le

deuxi~me

chapitre aura pour but d' eaquisser trh

brihement la genhe des parties du discours. Le chapitre

trois en decoulera et sera consacre .. la preposition

en gem;ral, etape prerequise et necessaire 1 une analyse

des prepositions). et

!k.

Entin, Ie chapitre quatre tentera de mettre ..

l'epreuve les idees traitees dans lea chapitres precedants.

Dans ce but, noua esperons deteminer quel est Ie sysUme

des prepositions ). et

~

en tranc;ais moderne, de fac;on

1 decouvrir les facteurs de langue qui amtment les

emplois mUltiples de discours •

. Nos remerciement vont 1 notre Directeur de thhe.

M. John Hewson, pour son assistance et sa direction, et ..

MIle Sandra Clarke qui a lu 1es originaux et qui a suggere

des corrections sur nombre de points. Nous tenons egalement

~

exprimer notre reconnaissance" MM. Hugues Piquet et

Maurice Champdoiseau pour l'amabilite qU'lls ont eu de tout

lire le texte et y epporter quelques corrections. Nous

reconnais8ons de mame l' ilDlllsnse service qui nous rut

rendu par les employes

11.

la Bibl10thllque de la Memorial

University of Newfoundland. A tous, nous exprimons notre

pr%nde reconnaissance.

vi

~!L!M_~-=======~

CHAPITRE I

LE LANGAGE I LB POINT DE VUE GUILLAlIJIIEN

Examiner Ie systble des prepositions! et

!!.! est

Ie but primordial de la presente etude, male avant de

l'aborder, 11 conviendrait de traiter tNS brillvement

de la theorie du langage du regroette linguiste franc;ais,

Gustave Guillaume. dont lee idees servirtlnt de ligne de

conduite awe discussions qui suivront. Nous voudrions

auasi 6tablir que notre but n' est pas tant de refuter les

theories qU'ont pu presenter nombra de linguistes que

d' examiner lee id6es de Guillaume que nous eetimons

capables d'illustrilr la vraie nature du la.nga.ge.

C' est un fal t que la pratique et Ie manlement

d 'une langue ne ssuraient se concevoir sans une activitl!i

mentale concomitante. 1 Oe postulat. revolutionnaire par

rapport aux postulate tradl tionnels. cOlllprend toute

explication d 'une langue et met en relief la .'thode

employee par Guillaume et grAce

~

laquelle nous tenterons

l Ct • -Language is not just something constructed

out of physical signs, but first and foremost constructed

out of thought. - Hirtle 1965.140.

d'illustrer 1s vraie nature du 1angsge. Mieux que ne

sauraient 1'expliquer nos mots, R. Valin dans sa

Introduetion

a. la

~

psyehomeeanlgue, p. 23. decr1t cette

activite en eas temes I

• . • 8i l' acte humain de 1angage Nlcouvre

une activite pensanh qUeleonque, 11 est

force que lea operations de pensee

illpliquees dans ceth activite s'aceompagnent d 'un ecoulement minimal du temps.

En d'autres termes, comme le dlsait souvent Guillaume, 11

taut du temps pour penser COlUle 11 taut du temps pour

marcher.

Ce principe introduit tardivement dans Is science

du langage une notion qui sert de fondement 1 1s psychomecan!que 1 , et c'est le point de depart de GulllaUlle pour

introduiNl 1e temps operatif. temps necessalre pour

penser, s1 court qU'll soit. Ce coup de mattre donne

naissance 1 1s notion de mouvement dans 1e langage. et

donne son impulsion

a.

une theorie qui non seulement

ameliore mais parfois remp1ace 1a doctrine de SaussuNl dans

son Cours de linsuistigue" "generale.

l CI est Ie nom que Guillaume attribue A son etude

du langage. A ee sujet, voir Guillaume 1964. ~.

Vu que l'acte ds langage, creation d'un discours

1 partir d'une langue preexistante, comports un ecoulement

de temps, Ie temps necessaire pour penser, qui donne A

l'homme Ie temps de formuler et d'exprimer ses idees,

GuillaUllla divise Ie 1angage en deux champsI l'un, qui

est directement observable, car c'est Ie risultat obtenu

lorsqu' on parle et qu' 11 appalls Is champ d' erret I 1!

~l

l'autra, qui est impossible l observer smpirique-

ment, at qU'll appells Ie champ de puissance I ~.1

En figure

I

champ

champ

d'effet

d.

puissance

SBVIL

LANGUE

At,,,

,

DE

DISCOURS

LANGAGE

L'

1'Cf. "La langue n'est donc pas directement observable,

seuls Ie sont les emplois du discoursl c'ast l partir d'eux

qu'11 faut tenter de decouvrir Ie poal tion systematique

de 1a forma. En reclamant Ie droit ll. I' hypothhe et en

proclamant 1a ni!csssite de depasser les donnees brutes de

l'observation, Guillaume a heurte lea habitudes de bien des

linguistes, en son temps. Incomprehension aujourd'hui incomprehensible, mais qui fut." Stefanini 1967.75.

!iiYJ.,

iEav

(LL' designent l'integralite de l'acte de langage qui se

partage en deux champs I la

~

et Ie dlscours, Le seui!

represente la division imaginaire entre les deux champs.)

Par rapport 1 la dichOtomie etablle par 5aussurs,

Guillaume envisage l'acte de 1angage comme un cim5tisme

qui comprend necessairement deux statismes I la langue,

statisms de depart, Ie discours, statisllle d'arrivee. Les

divisions,

~

lit

~,

de 5aussure ne suIfisent pu,

car la parole ne veut dire que Ie mot parle, tandis que

nous savons que Ie langage comporte plus que Ie mot parte,

c 'est-ll-dire qu' 11 peut aussi l!tre exteriorise par geste

ou par ecrit. Le terme "diecours" l"Gcouvre tous cas aspects,

c'est donc une nomenclature plus comprehensive.

D'autre part, 11 y a des Unguiates qui nient 1a

necessito de faire ces distinctions et qui affirment que Ie

langage n'est qu'un instrUlllent de communication. Pour

l'admettre, il faut croire que l ' holllllle ne se Bert de sa

langue que pour cOlllllluniquer avec ceux qui 1ient conversation

avec lui. mals un guillaWllien constate que

5i 1 on defin!t encore couramment

aujourd hui Ie la~age comme un instrument

de communication reductible l dee facteurs

eociologiquas I 11 ressort des vuss de

G. Guillaume qU'il est avant tout, au

titre de construction mentals caches et

jamais achevee, un phenom~ne hWllain at

I

I

difflre totalement, en ce qui Ie caracterise, de tout ce que l'on peut observer

dans Ie rlgne animal comme formes de

communication. Aussi bien sa fonction

premHlre n'est-elle pas la communication,

maiB la saiaie par l' homme du monde qui

l' entoure. Pour pouvoir comllluniquer

quelque chose, i l faut d' abord avoir

quelque chose ~ dire. La langue livre

~ l'homme la sOlllllle du diciblel elle set

diUerente d 'une communaute linguistique

l un autre, un systllme de concevabilite.

C'eat la langue qui dote l'esprit de ses

formes de penaee (lesquelles peuvent,

entre un Indo-europeen et un Chinois par

exemple, l!tre diametralement opposees).

La multicipliticite des langues ne fait que

denoncer. dans Is grande t4che humaine

qu' est celIe d' opposer au monde du dehors

un !llonde du dedans, Is multiciplicitil

des solutions trouvees selon Is difference

des epoques et des lieux. Le tout se

presents comme un jeu de variables et de

constantes etonnamment reduits. 1

.J!",

Rous sommes d' accord avec Moignet lorsque nous disons que

Ie langage est plus qu'un instrument de cO/lllllunicationl

qU'11 est Ie resultat auqusl atteint l' hOllllle dans sa

tentative de systematiser l'univers qui l'entoure et

de communiquer ce qu' il observe.

De plus, 11 y a ceux qui voient dans Ie langage un

code, mals nOUB raisons relllarquer qu'un code indique une

relation univoque entre les signes du code et les idees

lMoignet 1961.9.

Voir aus51 Moignet 1964(b).lJ9-148.

~d~_I!11!!!!!'=~-=-=--=--==--=---==-=-:':- =.::::--::.:-=--=-==~=-=--~

.......

cOllDluniquees. Est-ce qu'un code peut tenir compte de toutes

les nuances que l'on trouve dans una langue particul1ere?

En brei, on a dit que Ie langage n'est qu'un

syedlll9 de communication entre individus ou bien un code

de relations sociales. Mala cette d8!inition est insuftisante I at meme 8upedicielle, car Ie langqe est

avant tout un erreri fait pour apprehender l' integralite

du pensable, at cheque langue du monde est Ie resultat

institue en peneea de cet effort de l'homme qui affronte

l'un!vers.

Pour &tre plus precis, nous pouvons affinner que

I' acte de langage, passq8 de Ie langue au discoure I

englobe deux activitesl l'actlvite de langue at l'activite

de discours. Autnment dit, tout acte de langage se compose

essentiellement de deux genltses consecutives, qui sont

l' acte de representation at l' acte d' expression, Cette

dichotomie correspond au mouvement mental qui part de la

langue,

sY8t~me

de representation, pour aboutir au discours,

moyen d 'expression', La langue est necessairement inconsciente

chez le sujet parlant. le disc ours est au contraire

conscient, Par consequent, on etablit que la langue est

permanente, par contraste avec 1a momentaneite du disc ours.

-a&tZU,

Ainsi,

Les representations de langue I en nombre

limi te, ont devant elles les aetes

d'expression, en nombre illimite, qU'eIles

permettent et conditionnent. 1

Par 12. nous entendons que Ie sujet parlant possllde

entUrellent en lui Ie s)'stllme qu'll utilise pour s'exprimer.

I.e fait que Ie discours est 1I0mentane exrlique qU'on ne

Ie posdde que pendant un moment donne, tandis que l' on

posS~de

la langue I en tant que telle I toujours et en

totalite.

~: ~~~r~'~~tm~:: ~:l~:~:Sd:~~~~I~~~ions

qU'on peut en degager, residus si pauvres

et abstraits qu' on leur prate le sens que

1 I on veut. Elle est essentiellement virtuali te

st puissance de discours, ce qui Ie produit

et Ie rend possible, un avant necessaire

dont i l est l'eprlls, virtualite permanente

et sans cesse presente dans Ie sujet, qu'U

parle ou Sll taiae. 2

Il va de soi que 1e discours est une entite concnte

dont l'observation n'exige aucune analyse abstraite. et

que 1a langue, enti te abstraite, ne peut etre analyses

1Guillaume 1964.217.

2Stefanini 1967.74-75.

directement que par la vole du discoura. En termes

gu111aumiens, l-'.elaboration de l'abstrait It. partir de

l'analyae du concnt s'appelle la science d'amont. 1

Par consequent, 14 langue eontient virtuellement

tout ce qui est possible en discoura. Autrement dlt,

nous possedons la langue en puissance et Ie d1scours en

efret, ou bien, s1 l'on prerltre, c'est Ie contraste entre

l'aspect potentiel et l'aspect actuel du langage.

La dichotomie langue-discoura - • •

se resume done, pour l'essentiel, It.

;~0~J?:: t;~~e~~~i t~o:~::~~Se (t~~!u.s) .2

Pour Guillaume l'activite de langue se trouve Atre

la genbe du mot et celle du die~oura sst la genbe de la

phrase. Bien qU'll

conaid~re

que ces deux operations sont

necessaires It. tout acte de langage, 11 affirme que

j

1Voir Guillaume 1964.247 et Moignet 1961.17.

Il Y a nombre de Ungulstes qui ment Is notion de

.!!n&!!, car. pour eux, Is vrsie etude du 1angage consiste

en une enquhe de 1 'observable , discours, et 11s malntiennent

que tout ce qui n' est pas observable ne merite pas d' enquBte.

En leur repondant, nous citons, comme l'a fait Guillaume, Ie

celltbre dicton de Meillet, -La science ne vit pas de

verites, elle vit de preuves.·.

Cf. - • • • car nier l'existsnce, ou mieux 1a

preexistance de la langue rsvisndrait

tenir pour vrais

1 'hyPothhe insoutenable que chacun de nous invents, au fur

at 1 mesure qU'il parle, son langage • . • - Valin 1955.)4.

a

2Gull1aume 1964.276.

"I

i

l'activite de langue exige une etude plus profonde que

l'activite de discours, car l'activite qu'implique Ie

discours, genese de la phrase, est forcement observable

tandis que l'activite de langue, generatrice du mot, se

cache dans Ie "plan cryptique"l qui n'est pas directement

observable. Il constate aussi que ce n'est que par une

enquete theorique que l' on peut formuler des enonces sur

l'empirique. En d'autres termes, Ie discours est la

manifestation observable de la langue. Puisque I' unite

du discours, la phrase, se compose de mots, il s'ensuit

qU'une comprehension de la phrase necessite une comprehension du mot. II convient alors A ce point d'examiner

Ie mot.

Lc mot qui, pour Guillaume s' appelle Ie signifiant

(resultat d'une activite de langue), est la combinaison,

ou plus precisement, la symphyse 2 d' un signifie et d' un

~.

En d' aut res termes, Ie signifiant, qui est Ie mot

complet, se compose d'une notion, Ie signifie, et d'une

forme, Ie signe. 3 11 en resulte que Ie mot complet comprend

1Guillaume 1964.276.

2Guillaume 1964.247.

3voir Hirtle 1967.3 (n.3)·

10

un contenu at un eontenant. Soi t

I

par representation I

signitiant " signe + eignifle

La notion. Ie signifie, ·au lIIoment ob Ie seui! de la

langue et du diseours est presque atteint. evoque un signet

En tenant compte de la dichotolllie langus·discours. Guillaume

constate qu' 11 exists deux signifies pour chaque mot I

I'un au niveau de la langue et I'autre au niveau du

discours. La premier, Ie slgnifie de puissance, englobe I

.!.n

potentia. tous les sens possibles du discours, at

represents un concept pSnlanent. I.e deuxHlme, Ie signifie

d'eftet, qui survient dans Ie discours, est una manifestation

observable du premier, dont i l ne represents que les aspects

relatifs 1 la situation et au contexte. Houe constatons en

arfet que Ie signit18 de puissance est permanent par sa

nature, tandis que 18 signifie d'effet. qui depend du sens

qu' axige Ie contexte 1 , est au contralre lllOlDentane et multiple

par sa nature.

C'est Ie signa qui fait Ie lien entre ces deux

etats du signifH. En figure

I

:ite mot homme, par exemple, au niveau de la langue,

poss~de en permanence une notion particuli~re, maia en

discours Ie sujet par1ant opte pour Ie sens qui s' accommode

mieux au sens voulu. C'est pourquoi l'hornme est morte1

at I' hornme qui est mon voisin ant 1a marne forme pour

~ mais posslldent des sens dlfferents.

!EP··,

11

aignifie de puissance----+ signe

-----+ signifl8 d 'erret

Appliquer la dichotolllie langue-disc ours au signe, c'est

faire remarquer que Ie lian qui s'thablit entre Ie eigne et

Ie signifie de puissance est pemanent, at que celui qui

existe entre Ie signe et Ie signifil!i d'effet est Ilomentane.

Une distinction non llloins illportante,

• • • est celle du signifie de puissance

attache en permanence dans Is langue au

signe (qui en devient un signifiantl at

du signifl8 d'effet dont Ie signe ee

~~~~: ~~~~n:::lIl~~tdr:o~~lOi qui

Puisque 1e signe est evoque par Ie signifU de

puissance qUi determine et

llI~lIle

contrcSle Ie Bens du

signifie d'effet, 11 s'ensuit qU'll existe un signe de

puissance st un signe d'effst, car Is signs ne se situe

entu,rement ni dans un champ nl dans I' autre. Donc 11 est

at virtuel et actuel.

• • • son rcS19 de mediateur entre Ie

signifie de puissance, qui ne sort juais

de la langue, et Ie signifU d' dfet, qui

n'sst obtenu qu' en discours, tal t du signe

un Itre de langue ambivalent • • • Is signs

est lui-melDS alternativement signe de

pUissanc~et signe d'sffet. 2

IGuillaums 1964.246.

2Valin 1955.42.

-;

.

'r

')

\

-~

i

j

12

De son eete I Saussure constata que Ie signe comprend

Ie signifiant at Ie signlf18. Il exprime eels par Is

formula suivanta I

signe '" eignifiant ... signifU

Pour lui Ie signe (Ie mot) se compose d'une image acoustique

(Ie signitiant) at d'un concept (Ie signifie). Neanmoins

Saussure ns peut tenir compte de tous les signifies au

niveau du discount ·ou bien, en tames s&ussuriens, au

niveau de Is parole. 1 D'sutre part. Guillaume introdult

Is dlchototllle langue-dlscours at constate qU'it exists deux

signifies qui sont reliee par Ie signe. En affet, Is formula

saussurienne ns peut pas montrer Is liaison entre une seule

notion en langue at sea divers emplois en discours.

Autrement dit, cas postulate n'expliquent pas tous les cas

relatifs au

pMnoDl~ne

du langage. Alnei constate Moignet,

Saussure s' en tanai t a. la formula trb

senerale de I'association d 'un signifie

(concept) et d'un signifiant (image

acoustique) I Gustave Guillaume voi t

dans Ie signe un mediateur entre deux

signifies de nature differenta, un

signifie de puissance, en amont, du

c~te des conditions de langue I un

IVoir plUS haut, p. 4.

~£

1)

signifie d'effet, en ava!, du cOte

des consequences de discours I • • .1

11 nous reste A parler du signifiant. Comme 11

vient d'!tre dit plus haut. Ie signifiant est la

cOlRbinaison du signifie et du signe. Puisqu' il existe

deux etats du signe, il s'ensuit necessairelllent qU'il

y a egalement deux etate du signifiant, natamment Ie

signifiant de puissance et Ie signifiant d'effet. Il va

de soi que, d'une part, Ie signifiant de puissance est

aingulier at permanent, at que, d'sutre part. Ie

signifiant d'affet est multiple et IDolRenta."le.

Mieux que nous ne saurians Ie faire, la figure qui

suit expliquera ce que nous voulons dire A ce prop08. 2

dis~our8

signifiant d' arret

~ignifie de pUi8sance~i~~signifie

aignifiant de puissance

larte

I Moignet 1964(a) .10.

2Guillaume 1964.247 et Valin 1955.45.

d'affet

14

Par consequent. nous pouvons conclure provisoirelllent

que Ie signifie de puissance est la notion virtuelle I Ie

signifil§ d'effet est la notion actuelle I Ie eigne est la

forme, ou pour mieux dire, Ie contenant, qui est virtuel

et actuel, Ie signifiant de puissance est Ie mot complet

virtue! et Ie signitiant d'effet est Ie 1I0t cOllplet

actuel.

Neanmoins. 11 va de soi que cette explication ne

su1'fit pas. car l'activite de langue. genhe du mot, qui

fait l'aspect de l'etude du linguiste. nous oblige l

etablir 1& nature precise du mot. De son

dit que cette

gen~se

c~t",

comporte un mouvement

~

Guillaume

partir du

materiel jusqu'au formal, c'est-l-dire que pour chaque

mot 11 existe un signifle de puissance materiel et un

. ~

"

\

I

signifU de puissance formel.

Le Ilot dans les langues trb evoluees

qui nous sont t8.lllil1~Ns. est Ie produit

d' une double genhe I une genbe uterielle.

qui en de:teraine 1'!1tre particulier (la

signification). una genhe formelle qui

en determine l' etre general (1a partie

~~c~t;ioursI substantif, verbe, adverbe,

La formation du mot comporte deux gen?lse con-

1CuillaUllle 1964.17.

i

,I

,I

'5

secutives. dont l' una, l' ideation notlonnelle I 1 est une

gen~se

de

mati~re.

de

semant~me

I

at dont l' autre I

l' ideation de structure l , est une genhe de forme. de

morphologie. Pour operer cette construction la pensee

se deplace dans un mouvement bi-tensoriel. dont Ie

point de depart eat l'univt;rs materiel et dont Ie point

d'arrivee est l'univers formel. En figure. 2

",

."

~

'~.

~

'§

"2

Tension

Tension

I

II

IDEATION

IDEATION

NOTIONNELLE

DE STRUCTURE

forme

generals

matUre

particuli~re

52

5,

;

IGuillaume 1964.233.

i'~~

2Adaptee de Valin 195.5.71.

,

::~ I

iJI

.ZS:a.

-~~---~_._-,._-_._--~ _~-~~,. ~.-c._~

..

16

(C'nt ce que Guillaume appeUe In operations de

discernellent, 1l0UVelient de l'universel vera 111 aingul1er,

et d'entendement, du singulier vera 1 'universel , ou

plut6t substance-matUre et aUbstance.!onle,l)

,.

En nous re!erant l la figure qui pnclde, noue

remarquoM que la tension I, Illouvellent I!e l'infiniment

grand jusqu'" l'i.n!1n1.unt petit, generatric:e du partic:uUer.

e"&",ndre l partir de l'univera materiel une notion

partlcul1lre qU'elle oppose 1. toU"t Ie reste des notions.

La tension II, 1I0uvement de l'intiniHrrt petit jUBqu'l

1'1 nfiniment grand, ouvrante et generaliaatric:e, intllgre

1a notion pardc:uHlre qU'elle re;oit de la tenslon I l

une aerie de fomes universalisantes - genre. no.bre,

!onction, temps, aspect, etc., ce que 1es grammalriell8

appellent 1es partin du discours. 2

C&rtell 11 rnte beaucoup l dire Bur 1a nature

du langage, male nous som:nes contraint de nous arr'her

lei, et avant d'aborder d'autrtls prob1llles, noua con·

1Cu111aUllle 1964.)4.

2Cf , ·Une langue est un systlllle global compose

de sous.syetllmes I les parties du dlscours. n GallUp

1969.1.

;,

'·f

, I

i

.j

11

cluons cette section par une figure qui noUB semble

capable de resumer tout ce qui precede. 1

ACTE

DE

ACTE

D'EX-

REPRESEH'I'ATION

PRESSION

(DISCOURS)

"2

ideation I

d.

,

structure:

~

signifie de puissance

signifiant de puissance

signifiant

d'effet

AC'rE

LANGAGE

DE

'l'EMPS

1964.86.

signifi6

d'effet

OPERA'l'IF

1Adaptee de Valin 1955.11.85.86, et de Hewson

.8

Bien qua la problhle ne soi t pas epuid par nos

quelqu811 remarques. neus avons tente d 'etablir t"8

brUve.ant lea bases de la discussion qui va suivn. Ce

que l'on dolt retanir peut se resu:ller de Is fa.on suivant••

Le langage I!Ie C'ompose de dewe parties principales,

la laJ1&Ue

.~

Ie discours. D'une part. Ie dillcours.

phenOll~ne

da langage qui 8.t directement observable. fournit 1es

faits 8apirique8 qui exigent une explication. 1 D'autre

part, 1. langue, qui n'.st pas directeunt observable, ear

ella

Be

:i

cache dans l'inconacient. est Ie base da l'axpl1-

caUon des eapla!. varUs du discours. 1 En d.'autre. ter.es,

1& langue ••t un

s~8dme,

01.1

plut~t

un systttme de lIysdHS.

qai conUent en puissance taus las sens du discours.

Pour nndre COllpta des ellplois d 'un" for-e gramaatieale,

11 taut que Ie linguiste deedv. son signitU de puissance

8t puia qu'U mantre cOlll:llElnt les circonstances 01.1 bien Ie

contexte edge Ie choix d' un de ses signifUs d' e!fet

possibles. Mals avant d'aborder ce probll.... nous croyons

utib d' examiner les parties du discoura qui serviront

de !'ondement ll. une etude de la preposition en general et

au systllme des prepositions }, et !!!. en particulier.

lYoir Valin 1959.85-9:3. at rellarquer surtout ce

qU'll appalle les faits i expliguer et les faits explicateurs.

-.--~---_.-

-

"":".1

",.'.,,,":,

CHAPITRE II

PARTIES DU DISCOURS / DE LANGUE

Puisque la priposition fal t partie du syetlme des

parties du diseours, 11 eonvient I nous para!t-il , d' examiner

toutes les parties du discours pour avoir un aperyu de ee

systame, ou plut3t de ee sous-sysdme, qui a longtemps

eveille la euriosid des grammairiens et des linguistes.

A'I: cet egard, DOUS nous proposons d'arriver .. une discussion

qui traitera de la preposition en genera1 et qui, en lin

de compte, servira de londamant 11. une etude des prepositiona

!

et

~

an particulier.

La formation du mot en lranyais. ou d'ailleurs, dans

n'importe quelle langue indo-europeenne, comprend deux

genbeB consecutives I une gen3se de matUre et une genhe

de forme, que GuillaUllle appelle respectivellent une

ideation notionnelle et une ideation de I!'tructure, Pour

operer cette construction I' esprit humain se deplace dans

un mouvement bi-tensoriel, e' est-A-dire un mouvement qui

va de l'universel au singulier suivi d'un Dlouvement qui va

du singulier 11. I'universel.

Au debut de ce mouvement mental

l~'

sujet parlant

choisi tune idee partlcuIUre qui, ainsi choisie

I

est mise

en contraste avec tous les But res ftres puissa."lcieis de la

19

I

....aI!!& G

'~r

-----------------lII

20

langue et devient ainal la matUre individuee d'un aot de

langue. A la suite de cette particularlsatlon, chaqua

notion particulUre lIubit un aouvement qui lie prop&«"

ven 1 'universel, le lIollVe..nt etant celui du paseage de la

qtilre particulilI'9 par les syotlme" grumaticaw:

universalillantll, l la suite duquel '-ergs b .ot propre.nt

dit, Qant una qtUra noUonnelle (resultat du 1I0t de

particularlaation) at une fOnte grauaticab (produit du

IIOt de generallllation). C'est pendant ce dernier proch

que 1& .ot se forae et assume les notions gra&IIUlticaln de"

cu, de genre, de temps, etc., de Borte qu'il atteint 1

1. vision universelle 1& plus grande possible soue la [orme

j

la plus generale qui est la partie du discours. Ulous

1

,

reurquons que ce que nous nOCIlllona ici ·partie du discours·

sera diacute plus bas co. .e ·partie de langue·.)

1

Loraque l'e.prit huaain atteint 1& dernilre liaite

de son activite mentale, 11 arrive l un insaissabla, et,

pour 1 '4viter, 11 toume la difficulte tout 1 coup devant

lui en oppollant l'un!vers l lui-melle sous las categories

d' ISpace et de telllpe, ou pour mlew: dire, de l' ~

~

et de 1 'univers-tenms. C'est pour cette raison que

la distinction entre 1& nom et Ie verba, par exemple,

n'est que l'expression de ces deux visions de l'univers.

La nOli est donc Ie mot dont l' ideation formelle s' achlve

-.-

. -. ..

...... -::.-._-.- .

- . -~_

....

I

21

"

,

I·

a.

I' espace at Ie verbs est Ie mot dont l' ideation formelle

s' ach~ve au temps. Le nom est incapable de prendre les

marques du verba C'll' i l

s'ach~ve

a l'espace

at Ie verbe

ne ssurai t prendre lea marques du nOIll 1 cause de son

ach~vement au temps.

11 apparatt que I'integration du mot dans una partie

du discours necessite un effort de Is part de I'esprit

huma!n pour categoriser les entiteB de langue qui ant un

rene commun

a jouer.

La sens exige en discours commands

Ie cholx d' une ent1 te. mala on est contraint de ne pas

l'employer en dehors de sa fonction

~rede8tinee·.

C'est

os que constate Guillaume lorsqu' 11 dit,

La saisie des idees ne sort jamais des

circuits feraes qui lui sont asslgru!s. L'un

de cas cireuits. duquel la rencontre est

obligee sitot que l'on s'en va querir en

langue una notion, est calul des parties

du discours, dont Ie nOlllbre definitivement

arrfte refuse toute extension. Plus

I'interieur de 1a langue. chaque partie du

discours, Ie nOIll et Ie verbe. par exemple,

est un circuit se femant sur un nombre

de Zormes entre lesquallas l'esprit sst

mis en demeure d' opter sans pouvoir en

ajouter aucune

celles existantes. La

fermeture du eire'lit se fait stricte

10rsqu'll S'88it ao l'adverbe, dont

Ie cas forme1 regulier unique est la tar·

minaison -ment, et tout

fait stricte

dans Ie champ de 1a preposition, partie

du discours depourvue de cas formels

interieurs .1

a

a

a

1Gul11aume 1964.2)1.

22

Certains lin&Uilltes ont neglige d'.oconer &ux

parties du dillcours 1'&ttent10n qu' eHes mer!tent. Nab

noua n I hesitons pas h tenir cOlllpte de ces categories pour

analyser !es constltuanta d 'une phrase. 1 Mier ce. categories,

adllet'tre que 1& langue est une agglo.eration de

lIlota sans organisation aucune, et que nous l'inventoRS

au fur .t 1 _sure. De

SO:1

cat!!:. CUill&U511 aftiru que

la langue renf'.rme la lIot scua categories llyatell8tiques

.t que 1& langue eat un sysne de syadmes. 2

Pour edter la contusion qui put.se elllUler de 1&

discussion qui va suivre I RCUS voudrions fain n.arguer

que ce que

MUS

avona

ROmme

plus haut "parties du discoun-

let. -It has recently becalM .ore

and .ore COllllon,

~~h~·~~C:~tr~ O~::~:~io~O O111d~o i~h:o::r:O:n~~Pt

~;c:~~n;P~~~h i t:h~~8~i~r~;~i~~ IC!'~t~~~nd~~: ~~~trary.

:~:tc~r~~ :r C;:=t!~~~~:~: :~h:~f~: :ir;~:.ent

r~:ti~;::~C~~ :;e~h:o i~d~~U:~n~h~~hih~~~~~~~~~

classH'ication which we learned at school - and which

neverthelese 18 in the main of permanent value. For it

would be B1I useless to deny the existence of parts of speech

as to deny the existsnce of differsnt colours, although

there do exist an endless number of shades, and it is very

difficult when examining a solar spectrum to discover where

the yellow ends and the red begins." Ljunggren 1951.1.

2A ce 8ujet, voir Guillaume 1964.220-240.

',.

2)

sera nomme dans la suite ·parties de langue·. Cette

;r

decision se trouvti justifiee par les ci tat10n8 suivantes,

I1 n'existe pas de classe de mots

dans Ie discours qui n'existent

de jl dana Is langue. 1

(

Dans une linguistiquB de la langue comme

celIe de Guillaume, poser l' existence du

1II0t, c'est simp1ement constater que dans

leli l&ngUes indo-europeennes aucun contenu

lexical ne peut etre saisi, en vue de son

:r~tf~~e~:n~i~~:m~~ ~: ~:~~;1

GuillaWlle a ete Ie premier, l notre connaissance.

l 1II0ntrer que la langue est un sysdme de sysU:mes dont la

generalisation finale est 1a partie de langue. Alors il

faut en fran2ais qU'un element linguistique (pour nous

Ie mot) appartienne Al'une des parties de langue qui, pour

Guillaume. s' appellent 1es parties predicatives I substantif.

1Pottiar 1962.80.

2Stefanini 1967.87.

A noter aussi ·La principal point" reprendre

ll'ana!yse qU'el1e fait seraH Ie tame llI'me de ·parties

du discours·, car les elements qU'e11e discrimlnel

substantif, adjecti!, verbe, etc., sont des !Stres de

~ avant de devenir des 'tres de discours I Us ex1.8tent dans la representation mantale, anterleurement

tout besoin d' expression . • • - on parlera done de

·parties de langue· et l' on reservera la locution ·parties

du discours· pour designer 1es parties de langue engagees

dans l' amploi discursif.· "oignet 1961. 17.

a

I

adjectif, verbe, adverbe I lea parties trans-predicativesl

pronolD, article I et les parties

a~predicativesl

preposition,

conjonction. 1

Les parties de langue predicatives ont pour

diecriminant 1a notion d' incidence. c 'est-l-dire une

reference l un support. Le subBtantif, Ie verbe, I' adjecti!

et I' adverbe font reference directement ou indirectement A

un contenu materiel.

Le substantif posdde une incidence interne car

i l r8f~re eon propre contenu materiel llui-mlme. En d'autres

temes, 11 assigne ce qU'll designe, ou bien c'est un mot

dont on se sert pour referer sux enti'tes comme si elIes

etaient des substances. 2 Maison, par exemple, ne peut se

dire que d' une maison et pour cstts raison un guillaumien

dirait que l'apport du Bubstantif s'sppuie sur un support

interne I l'incidence du substantif est donc une incidence

interne.

Le verbe et l'adjectif, en autant qu'lls designent

1110ignet 1961.11.

2A cs sujet, voir Hewson 1964054.

Cf, "The noun is commonly misdsfined as the name

of a person, place or thing. This is erroneous because

grammar does not define with reference to external reality,

it must define rather how reality 1s represented or

signified. 'l'he noun is a word which designates something

as s thing." Gallup 1962.27.

.......

25

auasi des notions,

90ss~dent

une incidence externe A

d' autres parties de 1lll1€Ue qu' 11s assignent. 1 En effet,

Ie verbe rer~re

a un

substantif eu A un pronom (son sujet

B:rammatical), Dans Paul parle, narle est incident

a une

incidence interne, Ie substantif PauL Alors, 11 en resulte

que Ie verbe a una incidence exteme du premier degre.

I l en est ai08i pour l'adjectif qui est necessairement

incident A un substantif, Dans un beeu livre, beau se dit

d' un substantif, done i l a une incidence extsrne du premier

degre,

5i Ie verbe et l'adjectif asslDIent une incidence

interne, ils deviennent substantifs. Dans Ie cas du verba

c' eet l' infinitif, forme ini tiale du verbe

a peine

engage

2

en chronogen?!se , qui assume cette incidence interne, C'est

pour cette raison que l'infinitif est nomalsment incapable

de constituer Ie verbs d'une 9rO}losition. En principe,

l'infinitif eet Ie "nom du verbe". D'autre part, 1'lldjectif,

en assignant ce qu' 11 designs, passe

a la

categorie du

substantif, 50it l'exemplel Ie joll n'est rae Ie beau,

t'adverbe ne peut atrtt, en principe, incident A un

subetantif, luis il J'l0rte Rur Ie verbe st l'adjectif. Et,

'A ce sujet, voir Moignet '96 1 •

2Voir plus bns, !'. 90, n. 1.

26

cOrllllle 11 vient d 'etre dit plus haut que Ie verbe et

l'adjectif sont incidents

que l' adverbe est incident

~

un substantif, il en results

~

une incidence externe du

prelbier deg:re. Autrelll8nt dit, I' adverbe a aussi uns

incidence externe, mala c'est une incidence du deuxieme

degre. Dans Jean marche vita, vita est incident

l'incidence de

!!!!!:£h.!

~

~

Jean.

puisque I' adverbe peut etre incident

~

un autre

adverbe. 11 sellb1e que l' adverbe posaede parrois une

incidence externe du troisUme degre. Pourrait-on done

!.

imaginer qu'un adverbe de ce genre 80it une extension de

l'incidence externe du deuxUme degre? Dans una phrase

telle que Marie a trtte bien chante. trh est incident

bien qui est incident

incident

~ ~

qui,

~

~

son tour, est

~~.

A cet eUet, voici une citation de Valin ob. 11

enonce avec plus de Justesse que nous ne saurions Ie faire

que.

Un guillaumien 'ferra. lui - en outre et

principalement - dans Ie substantir, un

eIement de langue assujetti ~ I' obligat1.on

d' aVOlr son lncidence finale dans Ie champ

de ce qU'il sigrufle (muson ne peut

eVldemment Be dire que de ce qUl est

Nmaison") I dans I' adjectl!. un element

de langue assujetti ~ l'obligation

d' avoir son incidence en dehors du

champ de sa sigrufiance, 1 des ~'tres

dont rien ne limite la diversite

(beau Be dira d'W! h~, d'un

lConument, d'\Ul tableau, d'un pa.)'S*«t',

d'un thuve, etc, ete.)l dans l'adverbe,

un eU.ent d. langue incident 1 un

llI.ouvell8nt d' incidence I dans lli.!:!::!.

travaille enOntellent, I' adverbs

enormelflent luI appara1t incident 1

l'ine1.denee de ~ l.ti!.!:£t,1

r--

De eela, noua voyons done que 1.s parties de langue

predleatives s'organieent en une hierarchie ott ee trouve

au sommet Ie 9ubstantif, En figure. 2

Incidence

interne

ncidenee

externe du

prnier degre

ncidence

externe du

deuxibe degre

SUBSfAlft'IP

ADJECUP

AD'IllRBE

VllRBE

incident 1

lui-aoeee

incident 1

l'adJeetit

(au verbe) au

subetantH

incident au

eubetantit

(au pronoa)

Quant aux partin de langue trans-pridicatives,

pronoll et article, pour de. raisons de eOlMlodite, nous ne

pourrons pas les commenter en detail. La pronolll, 8elon

IValin 1959,88-89,

2Adaptee de Moignet 1961.18 at da Keweon 1964.6),

~~==--=---=-- ,-, -,-, --

~~-~

=-.--=-.=-:...:::;-:=...-

--=.=-

Moignet, embrasse tout ce qui est nominal quant

a la

forme, mals 11 est depourvu de contenu madriel. 1 D'aprh

Guillaume et Valin, l' article est un element de langue sans

aucun contenu materiel. 2

Void un temoignage de Moignet

a ce

propos I

11 ~'y a pas plus de raison de considerer Ie pronom comma un article convert!

qU'11 Y en a de considerer I' article comme

un pronom converti. Le vrai nous semble 8tre

ced I articles et pronoms scnt des formes

dont les sUbstances sont ellss-m~mes

d' ordre formel. et ces substances formelIes,

c'est du nom qU'elles ont eta degageesl

ce fut I' oeuvre de millenaires de pensee

linguistique (de pensee pensante, creatrice

::

~~e~~~! ~:sS~:~~i::~ ~e~ ~~b8tances

En general. Ie domaine des parties de langue

a-predicatives, preposition et conjonction, reste encore

en grande partie dans Ie champ de i' inconnu. Malheureusement

les oeuvres de Guillaume

dej~

parues ne soulignent pas Ie

probUme en tant que tel. Au cours des pages Buivantes nOUB

tenterons de trouver une solution provisoire

a ce

probnllle.

Notre hypothhe portera d' abord sur l' analyse du mot

1Voir Moignet 1965,18. en particul1er, et ~ ,

2Voir Guillaume 1964.14)-167, et Valin 1955,65sV.

)MoiOlet 1960.124.

a-predieatit, puis sur Ie contraste qui oppose ees parti..

de langue et les autres parties lIent;ionnees brUvelMlnt

plus haut, notlUllllent les parties predieatives et transpredlcativea.

La nomenclature a-predicative fait penser

negation, ou plutet

a un

a u.ne

lllal'Ique de qualitell inherent..

aux eUunts predicatifs. !'t, eo_ noUll l'aTons deja

observe, lea partin predicatives sont parties de langue

qu.i ont pour diseriainant la notion d' incidence, leur

aignifU de puissance eat

a la

fola materiel et fOI'Ml,

11 s'ensult done que les parties a-predicatives, en

tenant cOllpte de l'idee de negation.

rut

cC*pOrtent pas

d'incidenC8 et n'ont pas de signifle ...driel.

Est-ee que cels veut dire que lea parties a-predicatives

n'ont d'autre signilU que Ie 15ignifie fOrMl, gra.u.tical?

Ce s.rUt une illpossibilite sous les 58U1&S conditions

Buivantesl 1) que l'on puisse trouver un systb.e paradigmatiqU8 ferae et eoherent. ou 2) que CBS forus apredicatives scient de simples inflexions. Or,

analyse, le

que

$yst~lIe

a toute

fran9ais des prepositions ne se montre

partiellSllent coherent, et lea prepositions fran9aisSll.

prepodes, ne sont pas des inflexions. Le vrai nous semble

l1tre eec! I tout lIot doit avoir un contenu notionnel

."

,.,:'

(conceptionnel)1 et un contenu formel et que Ie contenu

notionnel peut etre

OU

lIl8.teriel ou fonctionnel. C'ost una

difference qui distingue les parties predicatives (slgnifU

materiel notionnel) d'una part et lee parties a-predlcativ8s

at trans-predlcatlvss (signifie materiel tonctionnel)

de i'autre.

La difference entre las parties trans-prEidicatives

at les a-predicatives n'sst pas s1 claire, car el18s

Bont toutes deux des .ele!llSllts de langue qui compoIltent un

contenu conceptionnel de type fancHonnsl. 11 semble

cependant que, contrairement aux parties trans-predlcatlvss,

les parties a-predicatives ne peuvent remplacer un autre

element de langue. D'une part. l'artlcle est 18 signe de

1 'extensivite nominale at Ie pronolll a pour afret de

remplacer un nom at m'me una proposition. lais la preposition

at la conjonction ne Be ref&rent pas au.x autres parties de

langue saul en discoure lonqu'elles ont pour fonction

de lIlontrer Ie rapport entre deu.x autres parties de langue

ou plus. D'autre part. les parties trans-predicatives

lee que Moignet 0960.124) appalle MsubstancesMl

. • • articles et pronoms Bont des formes dont les substances sont elles-memes d I ordre fomel. • • . M

t.. _@

.".

Q'*--=...:~':

..

.,

!.,

!~

)1

entrent en relation avec Ie contenu materiel d' autres

parties de langue, notamment du substantlf et de l'adjectif.

n appardt que Is preposItion et 1a conjonction

sont elements de langue qui maniteetent dee aspects

temporels et spatiaux du langa&e humain. Dans les exprASsions dans 1a chambre. la preposition dans represente

l' aspect spatial, dans dix minutes, l' aspect tempore!.

11 en est encore sinsi de 1a conjonction

~

dans la rue

ob j'habite (spatial), et Ie jour ob 11 est arrive (temporel).

En guise de conclusion, 11 taut signaler que Ie

plan dee partiee de langue a-predicatives n'est pas encore

definitivement dresse. Puisque 1a vraie ditrerenciation

entre lea parties a-predicatives et les parties transpredicatives n'est pas c1airemsnt definie, nous n'avons

essaye que d' attirer I' attention sur ce phenomene et de

souligner certains problbes qui merltent plus de

recherches que nous n' avons pu leur accorder dans 1a

presente etude. En effet, nous ns nous sommes pas

proposlll d' esquisser une theorie complete dee parties

a-predicatives, mals noUB nous occuperons dans Ie chapitre

: ~

J2

qui va .uivre d'ebaucher Ie probnlle de 1& preposition

qui servira de tondement 1 une etude du syedme d811

prepoeitions

A et !!!.

A cet

egard.

ROUS eroyons qU'une

cOllprehension de cas deux prepositions particulUree

~cessite

d' abord una COllprehension prealable de la

preposi tion en general,

CHAPITRE III

LA PREPOSITION

L'histoire de 1a grammaire nous apprend que 1es

grarnmairiens ont eprouve de nombreuses difficultes devant

1e probame de 1a nature de 1a preposition, et ce1a

n'est pas I:,tloins vrai pour certaines analyses contemporaines

si l' on en examine quelques-unes. Neanmoins nous ne nous

occuperons pas iei d' ebaucher le developpement du traitement de 1a preposition dans les gral1'.maires traditionnelles,

maia il sufnt de dire que l'influence de l'antiquite sur

cette nomenclature est trop grande pour etre pas see scus

silence. Nous avan90ns donc que

La definition des prepositions comme

equivalents des cas s'explique historiquement par l' etat de dependance. trlls etroite

dans laquelle 1a nouvelle

grammaire se trouvai t par rapport

l' antiquite.1

a l'criginEl,

a

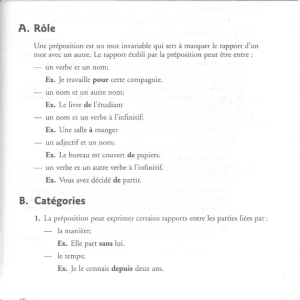

Dire, par exemple, que la preposition est un mot

invariable qui sert

a marquer

1e rapport d' un mot avec un

autre, c' est ne pas tenir compte que cette definition

~

1Br¢'ndal 1950.10.

t0

JJ

1:

Gl

I;

AI

__-=---:;.,c, '-'~·.-'~-C-O""'---'CC----

,""",,,,,·-=~,,,,"=·

--

'.---./

pourrait inclure !1 dans Marie at S8 soeur s'en vant. l

51 cette definition Halt globale. elle embrasserait

egalsment la conjonction. "'als nous savons que la conjonction ne jous pas Ie merns rOle que la prepas! tion dans

la phrase st. de plus, que Is preposition peut remplacer

la conjonction, au vice versa, dans les phrases telles que

Pendant que tu dorsI Pendant ton sOllLllleil, Is difference

etant que Ie premier cas exige una propos!tiDn comma

complement, Ie second un nom. Alors, pour juger Is

classification traditionnelle at arbltraire de Is

pre-

position, at sussi celles du autres parties de langue

nommees par les grammairiens. 11 faut Isire des reserves

telles que

•••1es tames classiqulIs de Is grammaire

nous induisent souvent en erreur paree

qu' 11s ne designent parfois pas la

fanction nella de la chose designee mais

tout simpl&ment una caracteristique

:~j~i;~~~~tO~ea~~:s~~if:'p~p~~i~fon.2

En plus. nombre de grammairiens maintiennent que

la preposition avait pour tonction d'eIiminer graduellellent

de la langue fran9aise les flexions du substantif et, en

lA cs Bujet. voir de Boer 1926.1.

2Jaeggi 1956.84.

--------====----_._.

35

fin de compte, de lee rellplacer entilrelllent. En d'autres

termes, c'est dire qU'elle assUlll&1t Ie rene de prec1ser

certains rapports fonctlonnels qu' expriaalent anclenneMnt

les cu. Pourtant nous voudrions signaler que les

gramsairiena se preoccupent d'ordinaire d'a%a&iner lea

faits elllpiriques plut15t que d'expliquer le pourquol at Ie

comment da ce phenollllne bien atteste. 1 Les graJIJIalr1ena, y

cOllpria certains linguistes. essa,yent de donner des explications uplea et efficaces tout en ne tenant cOllpte

que de l'elllploi de la preposition au niveau du discours.

Pour justes que soient leurs explications, peut-'tre

convient-ll d'etablir pourquoi, dens quelles c1rconstances,

en dehors du cadre historique, ce fait bien atteS'te • IIU

11llu en l'ranqaia. A la longue, In idees dll Guillaume

expose.. dans l' article -Esquisse d 'une th'orie psychologiqulI

de la declinaison-. dens Ie receuil Langag! et Science du

~,

pp. 98-10'10 (publie d'.bord dans Acta Linguistics,

I, fasc. J, COPllnh&gUlI, 1939), noua Sllllblent offTiT une

theorill au moyen de Iaquelle nous pouvonB esperllr arriver l

une solution satisfaieante du prebleH de la preposition,

,.;

)6

Dans cet article (p. 102), Guillal1Jlle affirme

que Ie cas de declinaison assUllle une double fonction dans

Ie mot I premU:rement, -d 'en deterniner previsionnenement la

condition d ' emploi, et par

n.

d'en restreindre les ap-

plications possibles-l deuxHlment. -d'en porter (de

vehiculer) jusqu'

a son

terme I' acte d' entendement. at

par U. determiner la partie du discours". Pour lui. Ie

ch8lllp de declinaison est l'intervalle de tellps. si petit

qU'il soit. entre l'achhement de l'operation de discernement

et I' a'chhement de l' operation d' entendement. l C' est a

cause d 'une penetration de plus en plus precoce de l' operation

d' ememdement BOUS I'operation de discernement. d 'une

survenance qui, par consequent, necessite un etrecissement

de cet intervalle, que la declinaison est obligee de se

reduire dans Is mbe proportlon. 2 Voila pourquoi. dh la

date la plus ancienne, dans Is langue

fran~ise,

Ia

declinaison etait deja silllplifiee et qU'sprns des sncles

d 'evolution elle a abouti a Is meme forme pour toutes lea

fonctions du nom. J

IC'est ce que nous avons nomme plus haut

at l'ideation de structure.

~

l'~

2Guillaume 1964.102.

),remoins les cas sujet et regime de l'ancien fran9ais

qui ont disparu trh tilt pour donner uns seule forme.

I

d

"" ...~.

- -",-,-,-,---

- -~_..: ----'~

i;

31

Neanmoins GuillaUllle msintient I en depit de la perte

totale des marques visibles du cas en fran;ais, que Ie

syathe des cas exists encore. 1 II cro1t qu'il exists en

[1

I

i4

,

'.·<·\

fran9ais moderns un cas purement mental auquel i l donne

Ie nom de cas Psychigue 2 en contrasts avec ce qu' 11 appalls

Ie cas semiologigue 2 • C'sst pendant l' evolution de Is

langue fran9aise que lea cas psychiques conduisaient A

una reduction des cas selDiologiques.

En thhe generale on peut poser que I

dans Is declinaison, Is compensation,

purement mentala. de cas psychique proc~B tr~s secret I mals non absolument

lninaltsablj - conduit, en se d~vIHoppant.

Bemio~:~~~e~nc~~r~~~b~: ~:~rC:~presBion.J

Par rapport

a Is

declinaison, terminaison attaches

au nom en langue. Is preposition joue Ie mbe role. male

elle ne e' allie pas au nOIll avant que la phrase sa f'orllle,

O'une part. en latin 1e 1II0't liber, par exelllple, n'lndique

pas seulelllent l'ldee de livre male aussi bien sa f'onction

dite nominative, masculine et slngulUre, D'autre part,

vu que toutes les fonctions du nom livre en franl<als, ant

1Guillaume 1964.103.

2Guillaume 1964.103.

3Cuillaume 1964.104.

,il1

-~--

-

)6

1a meme forme, on a parfols recours A une preposition

pour etabl1r Ie rapport dans la phrase. Eumple I Les pages

du livrelLibri paginae. 1 11 taut relJl&rquer que Ie mot at

sa terminaison en latin

&'

inc:orporent au moment de Is

generalisation finale qui Bst la partie de langue. La

fonct10n du mot I en tant que telle, est done determines

au niveau de la langue en latin. Mala, en franliais, Ie nom

arrive en disc:ours :!lV8C Is meme forme pour toute8 Iss

fonc:tions qui $ont clairement etabliss, Ie cas echeant,

par lee prepositions at I' ordre des mots.

Bien que les prepositions assument Ie rale des cas,

ce 80nt, d' aprh CuillaUlllB. des morphhlsS 1 simple effet 2 I

alors que les cas sont des morph~mes A double effet 2 • Lee

cas assignent au nom un certain sllIploi at He ont pour

effet dana Ie mot de determiner la partie de langue.

Quant

a la

preposition, elle sert

a exprimer

une certaine

fonction du nom dans la phrase mais elle n' intervient

pas dans la deterllination de la partie de lansue.

In importe de noter aussi que l'ordre des mots

en latin ne compte pas tellement, tandis que l'ordre des

mots et Ie placement de la prepesi tien sent d' una

importance primordiale en fran9ais.

2Guillaume 1964.10}.

-~.

--..c'

J9

Etant donne que Ie sysdme des cas en latin a ete

remplace en grande partie par Ie syst~me des prepositions,

il faut remarquer qus la perte des signes du cas en ancien

fran9aie s'est accompagnee d'une perte de formes en

diecours qUi aurai t

,"'

mene A des confusions sf les pre-

positions n'!!taient pas intervenues. En eftet. les prepositions deja existantes sont devenues par un procb de

dematerialisation (de sUbduction 1) marques de fonction.

Il est hors de doute qU'elles comportaient A un moment

donne de l' evolution de Is langue frsn9aise une ideation

materielle notionne11e, fait demontre par l'etymologie

de certaines prepositions. 2

Or, nous avons vu que la preposition

poss~de

un

signifie notionnel qui est fonctionnel ou relationnel et

non pas materiel, et que c I est cette difference qui la

dis-tingue des parties de langue predlcatlves. Noue nOUB

apercevons que, historiquelllent. ce slgnifie fonctionnel

s'est developpe d'un ancien signifie par vole de dema.teriali_

1Cuillaume 1964.73-86.

Cf. "La preposition en supp18ant aI' emploi des cas

tend A diminuer son importance, ales rendre inutiles st

inoperante au fur et A mssure qu elle Be developpe e11ememe. et finalement Ales eliminer peu A peu pour aboutir

un IHat ob la preposition subsiste seule comme en fran9a1s

ou en anglais." Sechehaye 1950,84,

I

a

2par exemple, ~ (chaumihe, maison) au cas ablat!!.

a donne Is preposition chez du fran9aia moderne .

.

" "~

J",'"

40

sation.

On

peut dedulre que beaucoup de prepositions en

general possedaient anciennement des contanus materiels

mala

a cause

d'une dellaterialisation progressive, alles

sont devenues des formes aptes

a exprimer

des relations

entre deux nolllS, un nom et un adject!!, etc. Vl')ici ce que

constate Galichet 1 ce propos,

En general, tout mot I dh qu' 11

exprime une relation !onctionnelle entre

deux enti tea de langue, tend a perdre Bon

sens propre, et sa valeur grammaticale

originelle pour entrer dana l' esp~ce

prepositive, Ainsi se sont fOrmeCfl nos

prepositions .1

Aios! 1a demateriallsation historique dont 1a preposition

est un produit joue un r31e assez important dans 1e

developpelll8nt du fran9aie medeme, w qua -la preposition.

mime vide de sens, peut jouer un reUe grammatical en indiquant un rapport syntaxique entre les deux entites qU'elle

unit- 2 •

Il y a des lingu!stes qui s'appliquent

a diviser

les prepositions en categories. Ce qU'ils appellent, par

exemple, les prepositions Mnon casuelles M ou Mpleines M

(~.~. ~),

·ssmi-casuelles·

1Calichet 1950.50.

2de Boer 193).117.

(!:!!£'.!!!'~, .lLQB.!),

.j

4,

·vides· ou ·casuelles· (l, !!.!!) 1 est ce que nous entendons

par degre de dematerialisation. Le fait que certaines

prepositions ant un sens plus ou mains concret, explique

pourquoi la signification de dans, !.Q.!!!, !!.!:!!. l1!st plus

facile

a saisir que

celle des prepositions

l

si l' on tient pour vrai que les prepositions

et

l

!!!.

et

Et

!!! sont

vides de sens, ·pourquoi une tasse A the n'est-elle pas

toujours une tasse de the?·2.

De plus, Quant aux prepositiona "vides·, il nous

semble qU'il ne s'a,e::it pas de prepositions vides mais de

1) des prepositions videes de leur ancien contenu I18.teriel

a cause

d'une dellaterialisation caracteristique d'un etat

de langue evoluee et de 2) des exemples de subductivite du

contenu notionnel fonctlonnel dans I'emploi des prepositions

du franc;ais mademe. L'uplitude de Ie dematerialisation

historique est parrois telle que· l'on devra remplacer un

mot dematerialise par un autre qui Ie soit moins. C'est

un phenomlme frequent dans l'historique des prepositions.

Dans cette ligne de pensee nous nous accordons

avec Sechehaye pour dire que I

I Voir Jaeggi 1956 et de Boer 1926.

2Pottier 1960.1.

42

n

iaibie: c~:; ~:~;~~~i~!~n~r:r::;;i:~8

leur contenu par 1a rection, n'anciennes

prepositions tns significatives du latln

.I!! et !!.t ont perdu force dans leur_

&Saociation avec des series de mots

qU'eUe. ont contribue elles·Hllts ~

rendre transitUs. Au~ourd'hui, pour

e:q>rlMr let: my. idees 1 et de ne

su!firaient plus. et i1 faudral"t

direl ll.!:!., du elite de, du haut de, etc. 1

Q\l.ant

au rale de la preposition et .. u d...:teriali-

ution, i1 suffit de dire que l'evolution du fran9als a

aeoe fa une reduction

des cas seaio10giques du latin I

l'ancien tran9ua pOBSedalt de1l%

CUI

cas

s~J.t lit

cas

ngiae, qui, par une evolution sUbsequente, se sont

transfoEWis et nous donnent Ie aeul cas du fran¥a18

lIlOderne. Alors, ls decl1naison, exigence p&rtielle de

l'ancien fran9ala, etant elillinee, 11 a tulu 18 rellp18cer

parfoh par un element deJA exiatant depourvu de aon

ancien contenu llIaterie! (essentiellement un element

prepoaltionnel ou adverbial dell8.terialIse). La prepoeition'

se trouve 4tre l'un des moyens qui semb1ent avoir Is

capac! te d' Il$sUJller ce nouveau rale,

Ceci nous 1II1ne II. 1a propre fonction de 1a prtlpodticn en frangais moderne,

lSechehaye 19.50.89,

-------- -

_.-

-

La prepoBh:ion erpriM ce que Ie cas M fait plus

avec une nettet' Bulli.ante. Elle n'. pour e:flet que

d 'erprimer une lonction grammaticale. D'apr*. Galichet,

L'eBp~ce prepositive a d'abord pour

~le d' .rprimer un rapport gruuaatical.

Elle etablit entre deux 1I0tS ou deux

groupe. de mots une conneT-ion syntaxlqUB.

une hierarchie lonctionnelle (subordination

de d'~Brminant 1 determine ou de

caracUiriBant 1 caracterise), Elle est

done generalement Ie signe d' une tonctlon

grammaticale I roncHon compHment,

!~n~~~o~ot~i~h~t~ ~;~ieE~; ~

11 nous semble donc que cette fonetion gt"a.IIlIIlaticale

exige u.., e prepoaition qui, dans sa geMs. psycho-systeutique,

cocporte une Id4ation notlonnelle lonctionnelle Buivl d'une

ideation de structure, Moull rel:lSI'lluons que certaines

prepositions ont un aignifte fonctionnel lIOins abs-trait

que d'autres, par execp1e, dans, !!!:!.' .!£!:!!. etc.

51 l'on dh: que 1a preposition. un %'618 selUlltique

dans 1a phraSe. i1 ...b1e que ce r61e est tout; different

de ce1ui des parties de langue predicatives, vu que Ie

slgnlfie noUonnel de 1a preposition est tonctionnel ou

relationnel

plut~t

que materiel. Peut-itre sutfit-il

d'ajouter que 1a totalite des prepositione presente un

IGalich.t 1967.56,

,

I.\

~

44

ensemble coherent de signifies notionnels fonctionnels at

que chacun de cas signifies differents eat Ie resul tat des

contrastes semantiquBs qui se trouvent l l' interieur de cst

ensemble.

Void ce que Gallchet affirms l ce propos I

Dans at par ce rapport syntuique.

l'esp~ce prepositive introduit sa

~;~;~~a~;o~~~~~o~~~e~ee~~~~'

Et cette signification presents una

certains importance puisque Ie

changement de preposi'tion peut

modifier considerablemen't Ie l;Iens de

Is phrase. Of. ·Mon ami viendra

(pendant - apds - avant) les v8cances."

Cette valeur semantique de Is

preposition n'sst pas una simple

modalite paBsag~re resultant de Is

connexion des deux terlllBs qu' elle

unit I Is preposition peut esquiaser

~~r~~~~r:~::r::sc~~~::r~~t~i;:~rt

(!.!!:!. dans, !$!. pendant). C'ut

pourquoi la prepo8it~on est beaucoup

plus qU'un silllple crochet I 81Ie

conatitue en franc;ais moderne un

veritable mot. 1

Peut-etre convient-il aussi de conaiderer la

2

preposition comme -un veritable catalyaeu.r- , Par la,

nous entendons que la preposition a la capacite de faire

ressortir un rapport conceptuel (notionnel) et syntaxique

(formel) entre les deux termes qU'eUe unit, tout en

1Galichet 1967.,56-57.

2Galichet 1967.57.

45

gardant son identite de vrai mot de langue. Elle peut

fain apparattre quelques

rapp~rts

fonctionnels varies I par

exemple. des rapports de determination (Ie livre de Paul),

dee rapports de caracterisation (un homme de coeur).

Dans chaque exemyle Is preposition Q..!. par exemple, montre

la relation entre les deux autres partiee de langue. llaia

elle ne s'allie pas aux temes qU'elle unit.

Pour exprimer ces differences fonctionnelles on

a affaire aux prepositions qui existent en puissance au

niveau de la langue. La langue. en effet, conditionne et

marne

contr~l1e

les emplois de discoura. La capacite grammaticale

de certaines prepositions renferme de multiples rapports

de 80rte que ces prepositiona sont polyvalentes. Par

consequent. elles peuvent remplir plus d' une fonction,

~is

une eetile ~forme de'langue embrasse toutes ces fonctions

varies du discours. A l'appu1, cette citation de Galichet I

Les deux termes de relation commandent.

dans une certaine meeure. Ie choix et Is

valeur de la preposition qui 1es unit. Il

en resulte qU'une mame preposition est

souvent polyvalente I elle peut expriller

des rapports differents selon lee terme8

entre lesquels elle s'ins~re. Ainei la

fr:Pf~;;;o~e~i:~~:)~aI~~~r~i~~af~:r;i~~~ce

de Lyon) ,la

~.).

mani~re

(Il frappe de toute

Il faut donc admettre que

46

toutes ces significations Be trouvent

en puissance dans 1a preposition. 1

Il apparatt que la preposition diff~re du sub-

stantif, de l'adjectif. du verbe, at de l'adverbe dans sa

genhe par Ie fait que 80n signifie notionnel est fonctionnel

(relationnel) et non pas materiel.

Un seul

phenom~ne

reste

a cOlDlllenterlles

prepositions

ss trouvent tns frequeBD.ent en pairee. I l selllble done

que Ie choix d' une preposition fait appel

a une

opposition

avec une autre preposition de sorte qU'elles forment des

unites de structure. Autrelllent dit. elles constituent

de petits

syst~mes

A:!!!!!I~.

ou paradigmes binaires. psr exemple,

dessus/dessous.

devant/derriere.

!I~.

~!!:!!:'

!?!!£Isans,

~/contre.

Chaque couple s 'oppose et se

complhe.

Nulle part dans les recherches guillaumiennes qui

nous sont c~nnues, nous ne trouvons une seuls etude

consacree

Bur

a la

genhe de la preposition. Merne les remsrques

Is preposition en general que l' on y trouve sont

eparses. Mais Pottier, alors etudiant chez GuillaUII:e, nous

apprend que I

1Galichet 1961.51.

41

Dans son anseignement 11. l'Bcole

Pratique des Hautes-Etudes. G. Guillaume,

etudiant la psychosystematique de la

genhe des parties du discours, situe

lea prepositiona ~ la fin du mouvement

getietique nominal, qui se reaout en un

double mouvement d' afference et d 'efference I

afferon,,)

I

errlrence

La psychosystellla.tique Ii vre done un

mouvement structural qui convient trh·

bun au Illouvement notionnel qui va Ie

recouvrir au moyen d une semiologie

particuli~re. On n'a aucun mal 11. inscrire

aous ce mouvement Ie couple !Ide I on

I

~~~: ~n:o~e1ecrire ~R2!:!!' ~!.!!!:'

Cette notion de binarite, dejll. mentionnee brUvement, servira de fondement

a une

discussion du

~

binaire radical (voir chp. 4, pp. 51-55·)·

En resume. la preposition est l'une des categories

grammaticales que les grammairiens -traditionnels- ont

mal traitee, rnais il va sans dire que leurs :recherches

IIt5ticuleuses ont beaucoup contribue lI. la linguistique

moderne. Tandis que tout Ie monde s' accorde lI. dire que

la preposition est parfois suppleant des cas. 11 sellble que

1Pottier 1962.247.

48

son rele en fran;ais moderne 80lt plus vasta que son r~le

dans I' anti qui te at que la dematerialisation plus ou moins

compllte des prepositions originellp.s lee a destinees 1

assumer Ie rele qU'elles exercent maintenant.

Par rapport aux parties de langue predicativea,

~

il faudrait done conclure que Ie signif'U de la preposition

sst fonctlonnel plut&t que materiel, mais que I cette

difference l part. cette partie de

assujettie

a una

l~e S8

trouve

ideogenhe at A une morphogenhe comma

"

h

f

r. l

"

j

n'imports quel autre .ot,et Ie signifie materiel, tout

comma Ie eignifte formel (au paradigmatique). peut engendrer

des effets de sens varies dans Ie discours. C'est dire que

les sene varies qu' exige Ie discours sont contr&les at

m~me

conditi.onnes par les elements semantlqu8e (notionnels)

autant que :par les elements systelll8.tiques (formels) de

langue.

La vraie etude, en eUet, de n'importe quelle

prepoaition consiste a analyser ses valeurs d 'emploi en

discoura pour arriver

a une

theorie qui expliquera comment

un seul Illot (matUre et forme) evoque tous ces differents

sens et aussi comment le sysdme binaire d'afference-

~ determine l'emplol d'une preposition particulHlre.

Voila l' analyse que noue nous proposons de faire du eyst~llle

des prepositions

l

et

!!!.

11

CHAPITRE IV

1£ SYSTEME DES PREPOSITIONS! E'l' Q§

Introduction

Pcur nous conformer l la psychomecanique du langage,

il nous faut retenir que les mots que nous entendons et

les mots au moyen desquela nous parlons sont Ie llliroir

d'un

et

syst~me

r~g1e

mental. C'est un systbe ordonne qui echafaude

les eUments du langage humain de sorte qU'il nous

est parfois un peu difficile de les imaginer dans leur

totalite et dans leur complexite. 11 en results.donc que

toute explication de la part de I' homme en general et du

linguiste en particulier n'est qU'une tentative plUS ou

moins efficace pour comprendre la langue. Et puisque Ie

linguiste ne peut pas observer empiriquement les systbes

de langue. 11 doit imaginer 1.e phenombne qui conditionne

Ie discours. Mais les postulats qU'il avance doivent se

fonder sur une analyse des faits qu'll a observes en

discours.

Un fait important l signaler au depart, c'est que

Ie postulat que nous avancerons pour Ie systhle des

prepositions! et ~ en langue se fondera sur une analyse

de nOllbreux emplois de ces prepositions en discours et

f

t

50

sera justifie par une surveillance minutieuse des emplois.

Par principe. nous ut11iserons la lIlethode scientifique

otl. 11 s'agit d'etablir et de verifie~ des hypotheses par

voie d'empirisme. La theorle du systhe de langue dolt

savoir expliquer tous les emplois en dlscours, c'est1

k.dire que les faits explicateurs qui op~rent en langue

1

doivent rendre raison des falts ~ expliguer qui sont

les emplois de discours. Le diagre.mme ci-dessous va

pemettre une analyse de cette .~thode.

(')

observations

Les faits

Les faits

theorie

explicateurs

(sin~iers)

(2)

~

expliquer

(multiples)

(J)

verification

DISCOURS

LANGUE

Guillaume mainteint que 1 'on ne peut pas observer

empiriquement la theorie, maia que la theorie, elle-mbe,

peut expliquer les faits de discours que l'on trouve dans

une langue particulUre. Le phenom~ne de 1 'electricite,

par exemple, n'est pas directement observable, mala on

IVoir plUS haut, p. 18, n. 1.

51

peut en observer les resultats, at de lll., on peut formuler

une theorie du

phenolll~ne

qui produit le courant. 11 en est

ainsi d 'un systhe de langue comma celu! des prepositions

l

at

.!!£I

les emplois en discours s8mblent confirmer qU'il

y a un sysdme coherent au nlveau de 18 langue qui leur

permet de !onctionner at merns les contriSle. Pour que les

preposi tions

!.

at M recouvrent des valeura d' amploi

differents, i l semble qU'il dolve y avoir au nlveau de

la langue una seule forme grammaticale (notion fonctionnelle)

de chaque preposition qui permette tous lea sans possibles

en discours.

Puisque une paire de preposi tiona, comme nous

I'avans dejll constate. semble constituer un systems

binaire1, nOUB crayons utile d'examiner en general Ie

mecanisme que l'on appalls en linguistique gulllaumienne

Ie tenseur binaire radical. Il- apparatt en erret que 1a

binarite des prepositions tasse penser

a une

mecanique

plus generale,

Le tenseur binaire radical

D'aprb Guillaume les parties de langue qui n'ont

qU'un signifie de puissance materie,l plUS ou moins delllateria-

lYoir plUS haut, p, 47, n, f,

52

lise 1 doivent

leur origine lI. una mecanique intuitionnelle

I

A savoir Ie rapport entre Ie particulier et Ie general.

l' affrontement de l' homme at de l' un!vera. Le rapport

entre les deux uni tea dolt litre considere comme un

systbe binaire. La' rapport:· entre un patron at son

employe. par exemple. peut 4tre coneldere soi t du point

de vue du patron soit du point de vue de 1 'employe. A vrai

dire. i l en est de mame pour ce qui sst de Ie relation entre

l'homme at l'univerB, ou bien entre l'homme at Ie monds

de l'experience. C'est en affet l'homme qui confronts