Téléchargez

Le livret

enseignan t

«Quand la biodiversité

donne vie à ma ville !»

page 4

Sommaire

La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? page 2

Les villes peuvent-elles être « nature » ? page 4

De la nature en ville, mais où ? page 6

Elles sont envahissantes ! page 8

Cultivons la biodiversité en ville ! page 10

La biodiversité ? Des potagers ! page 12

La biodiversité et nos déchets ? page 14

La biodiversité, au fil de l’eau ! page 16

La biodiversité rafraîchit la ville page 18

Zoos et muséums, gardiens de la biodiversité page 20

Vous souhaitez télécharger les fiches « Élèves » qui accompagnent ce document ?

Rendez-vous sur www.veolia.com

Septembre 2010 / Document réalisé par la Direction

de la Communication de Veolia Environnement.

36-38 avenue Kléber, 75016 Paris, France.

Coordination éditoriale : Julie Chavaribeyre /

Rédaction : Frédéric Denhez /

Illustrations (conception et réalisation) : SLR /

Iconographie : Laure Duquesne, Gilles Hureau /

Graphisme : Valérie Charlanne, Téo Löhrer -

Damien Lagier | COMAMA.

Impression : DEJAGLMC Imprimeur

Veolia Environnement remercie vivement

le Muséum national d’Histoire naturelle pour

sa participation et ses conseils, notamment

Delphine Nahon et Hugo Plumel.

Merci également à Adrien Rozès pour avoir

partagé avec nous son regard sur cet outil ainsi

qu’à l’ensemble des personnes qui ont contribué

à enrichir ce document :

Valérie Charlanne, Chantal Chavaribeyre,

Pauline Danel, Geneviève Férone, Julien Juge,

Philippe Langénieux-Villard, Johann Lasserre

et Mathieu Tolian.

CRÉDITS PHOTOS

Photothèque VEOLIA : Christophe Majani d’Inguimbert,

Rodolphe Escher, Olivier Guerrin, Richard Mas,

Jean Philippe Mesguen, Jean-Francois Pelegry,

Manolo Mylonas, Jean-Marie Ramès,

LE SQUARE / F. Benausse / A. Desvaux / W. Crozes,

Alexis Duclos, Philippe Eranian, Chien-Min Chung –

Polaris/interlinks Image, Denis Dailleux / Agence VU,

Stéphane Lavoué / MYOP, Chris Maluszynski / Agence

VU, Justin Sutcliffe - Polaris / interlinks Image.

MNHN - L. Bessol, B. Faye, P. Lafaite, E. Gonthier,

C. Lemzaouda. Matton images : Blend Images,

fStop Images, Imagebroker, Moodboard, OEM Images,

OJO Images, Radius Images. Julie Chavaribeyre,

Fred Christophorides.

Lorsqu’on imagine

la nature en ville,

on pense d’abord aux parcs, aux squares, aux

jardins privés. Mais prenons le temps de

réfléchir… Les fleurs plantées dans des pots,

les murs de végétaux, les potagers dissimu-

lés sur des toits, les jardins dessinés sur des

ronds-points, les avenues plantées d’arbres,

les cours d’eau, le brin d’herbe qui profite

d’une fissure dans un mur pour voir le jour,

sont autant d’éléments de cette nature.

Mais encore… Le bois, l’argile, le calcaire, le

sable ou la terre sont des produits de la bio-

diversité qui sont issus de la décomposition

d’êtres vivants. En réalité, on se rend compte

que la nature se cache un peu partout ! Si

l’homme considère la ville comme artificielle,

les espèces animales et végétales ont su

s’approprier la nature des villes. Elles sont

devenues leur refuge, leur havre de paix.

Cette biodiversité qui se développe dans les

villes et leurs alentours nous rend de grands

services. La biodiversité, c’est notre nourri-

ture, nos médicaments, mais aussi la fertilité

des sols, la régulation du cycle de l’eau, l’oxy-

génation de l’atmosphère, la stabilisation

relative des climats, le contrôle des inonda-

tions… Elle prend soin de l’espèce humaine,

elle veille à son bien-être. En quelque sorte, la

biodiversité c’est l’assurance vie, de la vie !

Geneviève Férone

Directrice du développement durable

Veolia Environnement

Édito

En ce début de millénaire, plus de 50 % de la population

mondiale est citadine. La ville attire, elle captive.

Mais, comment la définir ?

L’ensemble des pays ne s’accorde pas sur la définition. Pour certains, il s’agit d’une entité

de plus de 2 000 habitants ; pour d’autres, c’est une question de densité ou de proportion.

Ce qui est certain, c’est que la ville a su développer un imaginaire. On la qualifie de dense,

de rythmée, de bruyante, d’engorgée. Elle serait artificielle, aux antipodes du naturel.

Et pourtant… la ville, c’est la vie !

page 6

Fait rare, ce mot entra en quelques mois dans

le vocabulaire de la plupart des langues de la

planète. En 1992, à Rio de Janeiro au Brésil, il

fut même le thème principal du fameux

« Sommet de la terre » qui réunit pour la pre-

mière fois la plupart des chefs d’État autour

des problèmes environnementaux de la pla-

nète. Une « Convention sur la diversité

biologique» fut signée: son article 2 définit

la biodiversité comme étant « la variabilité

des organismes vivants de toute origine, y

compris, entre autres, les écosystèmes ter-

restres, marins et autres écosystèmes

aquatiques, et les complexes écologiques qui

en font partie ; cela comprend la diversité au

sein des espèces et entre espèces, ainsi que

celle des écosystèmes. »

fiche 1

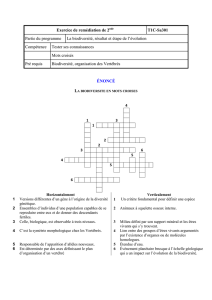

La biodiversité, qu’est-ce que c’est?

Un mot et un concept très récents

La biodiversité, c’est la richesse de la vie.

La biodiversité, c’est la vie !

Elle s’appréhende facilement au contact de

ce que l’on voit le mieux: les espèces, les

différentes formes de vie. Plus il y a d’es-

pèces dans un milieu naturel, dans un

paysage, plus la biodiversité est a priori

élevée.

Dans un lieu quelconque, en comptant les espèces année

après année, les scientifiques peuvent dire si la diversité

(inter) spécifique est importante ou non, si elle diminue, si

elle augmente ou si elle reste constante.

Une autre façon d’aborder la biodiversité est de comparer

entre eux les individus de la même espèce. Combien y a-t-il

de types différents ? C’est ce que l’on appelle la diversité

intraspécifique. Elle s’étudie au niveau d’une population.

Dans une même espèce les individus qui la composent peu-

vent être différents : on parle de polymorphisme.

La variété des gènes au sein d’une même espèce participe

à la biodiversité générale. Or, pour la nourrir, pour éviter

l’uniformité des individus nés de la combinaison des gènes

de l’espèce, il n’y a pas beaucoup de solutions. Il faut mélan-

ger les gènes comme on mélange les cartes dans un jeu, et

les tirer à chaque partie. Cette diversité génétique est assu-

rée par la reproduction sexuée. C’est l’essence même de

l’évolution : fournir à la sélection naturelle le plus grand

nombre de possibilités pour que le train de la vie poursuive

sa course.

Le mot « biodiversité » est aujourd’hui très employé. Il fait partie de

l’actualité, du vocabulaire courant. C’est un beau succès, car son his-

toire est très récente : le mot a été fabriqué en 1986 à partir de

« biological » et « diversity » pour servir de titre à un forum interna-

tional sur le concept de… « biological diversity » organisé aux

États-Unis d’Amérique par la National Academy of Sciences et la

Smithsonian Institution.

« Quand la biodiversité donne vie à ma ville ! »

Richesse et polymorphisme

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%