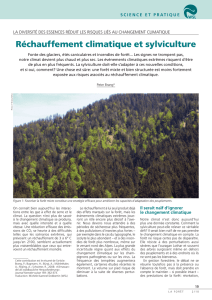

Face au réchauffement climatique, faudra-t

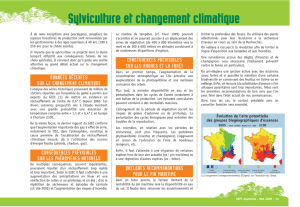

Face au réchauffement climatique,

faudra-t-il réhabiliter certains exotiques ?

La conservation desressourcesgénétiqueslocales,desécotypeset autresexpressionsbiolo-

giquesdesparticularitésde telle région, la nécessitédeconsidérerl’arbreen tant qu’essence,

bien sûr,maiségalement en tant quesimple composanted’unécosystème particulièrement

complexe:laforêt… toutescesévidences vont-ellesêtresérieusement bousculéesparlesconsé-

quences,malheureusement trèsplausibles,du réchauffement climatique?

Il est certain queleChêne pédonculé, quireprésentequand même en France quelque 2,4 millions

d’hectares,n’apas toujours étéinstallé ou favorisésur desstationsluiconvenant:desmilliers

d’hectaressont en train de dépérir,aprèslesalertesde 1976,pour ne citerquel’une des

dernièresgrandessécheressesavant cellesde 2003 à 2005;dansla région de Vierzon, dans

celle de Montmorillon (Vienne), lesdégâts sont en cours.

Lesétudesde l’INRA (CentredeNancy), et le colloquedu GIP ECOFOR de décembre 2005àParis

en alargement débattu,annoncent unchangement drastiquedesairesde répartition desprinci-

palesessencesforestièresde notrepays :lePin maritime, réputécoriace sur dessolssecset

filtrants,commence luiaussiàdépérir,dansle Sud-Ouest ;il serafavoriséplus au Nordqu’ac-

tuellement. Le Pin sylvestre, dansle Sud-Est,souffreconsidérablement;le Sapin pectiné, le

Hêtre, l’Épicéa vont devoirentamerdesmigrationsmontagnardes vers desaltitudesplus fraîches

et plus arrosées,du moinsen principe… Bref,avec une bonne marge d’incertitude quant àla

rapiditéet l’intensitédu phénomène, le paysage forestier vachangerextrêmement vitepar

rapport aux échellesde tempsauxquellesnous étionshabitués.

Cela veut direquenossylvicultures vont devoirévoluer,réagir,presquedansl’urgence.Mais

quelsconseilsdonner(et quelsmoyens)aux propriétaires,confrontésàcettenouvelle et inquié-

tantedonne climatiqueet économique?Si l’on veut conserver,ou créer,desforêts dont l’ob-

jectif principal est bien de produiredu boisdont on connaît lesformidablesavantages

écologiques,sansdoute va-t-il falloirreconsidérerla question desexotiques,du moinsde

certainsd’entreeux. Si l’Eucalyptus n’est passouhaitable en raison de sesgravesinconvénients

sur le plan de la biodiversité, le Cèdre, parexemple, serasansdoute utile pour desmilliers

d’hectaresde terrainssecs,calcaires,où Pinset Chênesne pourront plus constituerdespeuple-

ments économiquement “soutenables”. Bien entendu,ils’agiraalors de raisonnerleslocalisa-

tions:leshabitats rareset lesespècesmenacées,quisouvent en dépendent,devront être

sauvegardés.

Bien entendu également,laprioritéabsoluedevraêtreaccordée àl’utilisation desautresessences,

naturellement présentes;mais toutesne pourront passeprêterà une sylviculture véritable.

Si le Sapin pectiné doit disparaîtredemaints espaces,silePin sylvestrenepeut plus résister,

çà et là, simême lesmagnifiqueshêtraies-sapinières,symboless’il en est de la forêt irrégulière,

abondantesen forme de vies variées,bien adaptéesaux reliefs,sont menacéesdansleurs terres

de prédilection, ne sera-t-on pasobligé, bon grémal gré, d’envisagerd’introduire, avec précau-

tion, d’autresessencesjusqu’alors en disgrâce, Sapin de Céphalonie ou autres?Ou d’installer

desessencesindigènes,maisméditerranéennes,dansle Centreou le Sud-Ouest, voirel’Ouest ?

Rev. For. Fr. LVII - 6-2005551

LIBRE EXPRESSION

Bien entendu,l’emploi élargi de cesmal-aimésdesnaturalistes,dont on peut parfaitement

comprendreet même partagerlesréticences,nedoit passefaireavec lesmêmeserreurs que

parle passé:iln’est plus question de créerou recréerde grandesmonocultures,maisde

constituerou reconstituerdesforêts mixtes,mélangées:sil’essence ou lesessencesprincipales

de production sont unou desexotiques,imposésen quelquesortepar unclimat dont nous ne

pouvonsmaîtriserlesexcèsànotreniveau,lesessences tellesquelesChênespubescents, verts,

kermès, toutesles“secondaires” non directement productivesen termesde bois,maisl’étant,

parcontre, en termesde biodiversité, d’amélioration de l’humus,de variétédespaysageset des

ambiances,devront êtresystématiquement conservées,ou,ellesaussi, introduitesdansces

nouvellesforêts :ils’agit bien de faire une sylviculturedemm ii ll ii ee uu

,

non de pp rr oo dd uu ii tt.

Ne pourrait-on espérer,ceci dit,quecertainesde nosessencesindigènes,spontanées,parles

jeux mystérieux et savants de l’évolution génétique, évoluent suffisamment rapidement pour,

d’elles-mêmes,s’adapteraux nouveaux climats ?C’est une hypothèseavancée parcertains,opti-

mistes;considérée comme peu probable, pard’autres,enraison de l’extrême rapiditédeschan-

gements en cause.

L’État asansdoutelesmoyens,et le temps,delaisserde grandessuperficiesde forêt doma-

niale évoluerspontanément,et d’en tirerlesconclusionsscientifiqueset sylvicoles,dansce qui

devient alors un“laboratoire”àciel ouvert. C’est même hautement souhaitable, et l’on connaît

l’extraordinaire valeur biologiquedesgrandesréservesintégrales,insuffisantesen nombreet

surface unitaire;maislespropriétairesprivésn’en ont pasla possibilité, quand bien même en

auraient-ilsla volonté.

Le débat,sain et normal, entrearbresexotiques,indigènes,acclimatés, vase trouver,sansnul

doute, revivifié parle contexted’unhorizon climatiquepour le moinsdéboussolant. Ànous de

ne pasperdrelenord… et de savoirécouter,convaincre, sansselancerdansdesaventuressylvi-

coleshasardeusesou mal conçues. L’écologie, le respect desmilieux associés,leprincipe de

précaution sont desatouts majeurs pour le forestier. La nécessitééconomique, sescontraintes,

doivent être tout autant expliquées.

La sylviculturededemain devraêtreàlafoisdynamiqueet douce, intégrée, n’oubliant jamais

où elle s’exerce, c’est-à-diresur l’écosystème.Maislesdéfenseurs de ce dernierdoivent aussi

intégrerl’ensemble desobjectifsfinaux de cettesylvicultureet lesobligationsdespropriétaires,

quisont de gérer unbien d’une manièreaussiefficace quepossible.Recommanderl’élimination

du sous-étage au nom de la concurrence en eau,pour certainspeuplements,dansl’avenir;envi-

sagersous-solageset labours profondsen pleine forêt,semblent releverde l’erreur écologique

majeure;maisrejeterabsolument,en tous lieux,l’emploi d’exotiques,ou d’essencesen dehors

de leur airejusqu’alors connuederépartition, danslescirconstancesquenous commençonsà

connaître, c’est-à-direpour répondreaux dépérissements en tous genresdus aux sécheresseset

aux canicules,peut releverégalement d’une erreur de principe.

Lesmenacessérieusespesant sur nosforêts et nosbois vont-ellespermettrederelier,deréunir

autour d’unmême objectif, scientifiques,gestionnaires,défenseurs de la nature, sansnaïveténi

coupsde force ?

552 Rev. For. Fr. LVII - 6-2005

A LAIN P ERSUY

Alain PERSUY*

Technicien supérieur forestier

*Auteur du

Guide de la forêt en Poitou-Charenteset Vendée

.—

La Crèche :GesteÉditions, 2003.

1

/

2

100%