Ch8 - ULB

ChapitreVIII

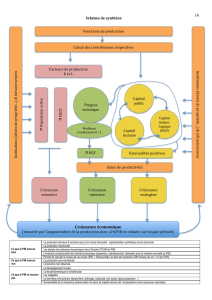

L’optiquedelaproduction

Avant d’analyser les différentes catégories des valeurs ajoutées dont la somme forme le

PIB (produit intérieur brut), il faut, dans un premier point, expliquer la différence entre deux

agrégats : le PIB et le RNB (revenu national brut).

Les composantes du PIB belge sont examinées dans un deuxième point. Tous les postes ne

sont pas d’égale importance et seuls les principaux nous intéressent. Nous en donnons la liste

exhaustive afin que ceux qui désirent approfondir ou actualiser les données ne soient pas

surpris de découvrir des postes qui ont été ignorés.

Dans un troisième point, l’évolution de la structure de la production de l’économie belge

est décrite de 1948 à 2004. La Belgique est prise à titre d’exemple. Les pays les plus

développés de l’OCDE ont suivi une évolution similaire des années cinquante jusqu’à la fin

du XXe siècle.

Dans un quatrième point, on analysera la sensibilité des différents agrégats de la

production à la conjoncture économique. En récession, certaines composantes sont plus

sensibles que d’autres. En période de relance, certains groupes de produits ou plus exactement

certains sous-groupes de produits démarrent plus vite que d’autres.

Enfin, on fera une comparaison internationale des structures de la production. On verra

notamment qu’à une certaine structure de production correspond un certain niveau de

développement.

1. LE RNB ET LE PIB

On définit généralement le PIB comme la somme des valeurs ajoutées brutes de toutes les

branches économiques : agriculture, industrie d’extraction, secteur manufacturier, transports,

services, etc. Le PIB mesure également – les deux définitions se regroupent – la production

finale totale de biens et de services de l’économie nationale.

On utilise fréquemment la notion de Revenu national brut (Produit national brut dans

l’ancienne terminologie de la comptabilité nationale). L’équation suivante établit le pont entre

les deux notions.

RNB= PIB+ paiement net des facteurs dus par le reste du monde

Qu’entend-on par ce dernier poste ? Le mot «net» signifie qu’on fait la différence entre les

paiements versés par le reste du monde aux résidents belges (poste de crédit : +) et les

paiements versés par les résidents belges au reste du monde (poste de débit : -).

Paiements nets = paiements reçus de R - paiements versés à R

Le mot «facteur» est l’abréviation de «facteurs de production». Il en est deux : facteur de

production «travail» (L) et facteur de production «capital» (K).

«Paiement de» est synonyme de «revenu issu de». Ces notions seront explicitées dans

«l’optique revenu». Voyons rapidement de quoi il s’agit à l’aide de deux exemples.

Un ouvrier frontalier belge habitant à Mouscron (Belgique) va quotidiennement travailler

en France. Chaque semaine, il touche son salaire en France et il va le dépenser en Belgique. Il

s’agit d’un revenu du facteur travail qui «entre» (+) en Belgique, d’un paiement dû par R.

Un ménage français détient des actions de Solvay. Chaque année Solvay verse des

dividendes à ses actionnaires. Le paiement du dividende à l’actionnaire français constitue un

paiement versé à R (poste de débit : -).

Les revenus du facteur de production capital sont constitués notamment par les intérêts, les

dividendes et tantièmes, les loyers.

Les revenus de ce qu’on appelle les «actifs incorporels» (brevets, royalties, droits d’auteur)

reçus ou payés au reste du monde sont considérés comme des revenus de facteurs et sont donc

repris dans la rubrique «paiements nets de revenus de facteurs de production dus par le reste

du monde».

Pour simplifier, on va utiliser les symboles suivants :

Y : revenus YR B : revenus reçus de R

YL : revenus du travail YB R : revenus versés à R

YK : revenus du capital

Où B=Belgique

R=Reste du monde

YL+ YK= YR

YR , nets = (YR B) - (YB R)

Prenons un exemple. Les revenus des facteurs reçus du reste du monde en 2004 s’élevaient

à 37,4 Mia € dont YL : 4,9 Mia € et Yk : 32,5 Mia €.

Les revenus des facteurs versés au reste du monde en 2004 étaient de 33,8 Mia € dont YL :

1,4 Mia € et Yk : 32,4 Mia €.

Les paiements nets des facteurs dus par le reste du monde valaient + 3,6 Mia €, le PIB était

de 288,1 Mia € et le RNB de 291,7 Mia €.

2. STRUCTURE DE LA PRODUCTION EN Belgique EN 2004

L’optique de la production permet de se faire une idée de la structure économique d’un

pays : quelles sont les parts relatives de l’agriculture, des denrées alimentaires, du

commerce… ? Il y a un très grand nombre de branches et de sous-branches qu’on peut

regrouper dans trois sous-ensembles : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur

tertiaire.

Dans le secteur primaire, on range l’agriculture et les industries extractives : extraction de

minerais, de charbon, d’uranium etc. Dans les économies peu industrialisées, ce secteur a un

grand poids. La VA du secteur primaire en Belgique s’élève en 2004 à 1% du PIB.

Dans le secondaire, on trouve trois grands sous-secteurs :

– les industries manufacturières (44 329 millions d’€ soit 70% du secondaire) au sein

desquelles les fabrications métalliques, la pétrochimie et les industries alimentaires

représentent 26% du secondaire ;

– le secteur eau-gaz-électricité ;

– la construction.

Le secteur tertiaire est devenu le secteur principal dans les économies fortement

développées. En 2004 en Belgique, 72,5% de la valeur ajoutée étaient réalisés par le secteur

tertiaire. Le secteur tertiaire est fort hétérogène, incluant à la fois les services aux entreprises,

les services aux particuliers et les services financiers. Le secteur des services inclut les

services publics, intégrés dans l’éducation, la santé, les services collectifs, sociaux et

personnels. On retrouve donc dans le secteur des activités privées et publiques.

3. EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION DE 1970 A 2004

La comptabilité nationale a été mise en place en Belgique après la deuxième guerre

mondiale par l’équipe qui deviendra le DULBEA (Département d’économie appliquée de

l’ULB) et qui était dirigée à l’époque par E. S. Kirschen. Les séries publiées par l’Institut des

comptes nationaux couvrent (en 2006) la période 1970-2004.

Les données du tableau 27 peuvent être représentées par un graphe, avec en abscisse le

temps, de 1970 à 2004, et en ordonnée la part respective des secteurs primaire, secondaire et

tertiaire. Le graphe 35 ne fournit aucune nouvelle information par rapport au tableau, mais il

permet de mieux visualiser l’évolution.

Tableau 27

Evolution des trois grands secteurs de 1970 à 2004 (Belgique, en % de la VA totale)

1970 1975 1980 1985 1990 1992 2000 2004

Primaire 8.01% 6.71% 4.64% 3.99% 2.62% 1.82% 1.65% 1.21%

Industries

manufacturières

31.57%

28.11%

25.17%

24.64%

24.29%

21.74%

20.73%

18.67%

Energie, eau 3.13% 3.71% 3.64% 4.11% 3.37% 3.03% 2.82% 2.67%

Construction 7.43% 8.02% 8.20% 5.72% 5.86% 5.51% 5.34% 5.25%

Secondaire 42.13% 38.93% 37.01% 34.48% 33.51% 30.28% 28.90% 26.59%

Commerce, HORECA 14.61% 14.23% 14.09% 13.88% 15.31% 14.81% 14.19% 15.84%

Services aux entreprises,

finances, transport

23.45%

24.60%

27.23%

30.39%

32.25%

36.32%

38.50%

38.79%

Services aux particuliers,

services publics 11.79% 14.63% 17.02% 17.26% 16.30% 16.77% 16.76% 17.57%

Tertiaire 49.85% 53.46% 58.35% 61.53% 63.86% 67.90% 69.45% 72.20%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Le primaire décline vite pour se stabiliser à quelque 1,2% de la valeur ajoutée totale. Les

industries extractives se confondaient en Belgique avec les charbonnages. Encore puissants

après la deuxième guerre mondiale – ils produisent une trentaine de millions de tonnes par an

–, ils sont inexistants aujourd’hui. Tous les charbonnages de Wallonie ont cessé leurs

activités. Le dernier charbonnage de Campine a fermé en 1992. Les bassins wallons étaient,

pour des raisons géologiques, peu compétitifs : les veines se situaient à grande profondeur,

elles étaient étroites et sinueuses. Dès lors, la mise en place de la CECA (Communauté

européenne du charbon et de l’acier) en 1952 a sonné le glas des charbonnages wallons. En

outre, de 1945 à 1973, les substituts du charbon (gaz et principalement le pétrole) ont conquis

le marché énergétique grâce à des prix inférieurs. Dans l’agriculture, la diminution est

constante. Ce qui ne signifie pas que la production stagne. Au contraire, grâce à une très forte

croissance de la productivité du travail – d’approximativement 7% l’an, de 1960 à 1980 –,

l’output reste stable. Sa composition se modifie.

L’élevage prend une part de plus en plus grande pour atteindre les deux tiers aujourd’hui.

L’augmentation de la productivité du travail, tous sous-secteurs réunis, est due à différents

facteurs : mécanisation rapide, chimisation, «scientification» (analyse des sols, sélection des

plantes et du bétail…), hygiène plus grande pour le cheptel vivant. Dans l’agriculture, on

assiste conjointement à une légère augmentation de la production en quantité, à une

diminution de la SAU (surface agricole utile) parce que les villes, les ponts, les routes, les

aéroports… mangent la campagne, à une diminution relative de la valeur ajoutée et à une forte

régression de la PAA (population active agricole).

Graphe 35

Evolution des trois grands secteurs de 1970 à 2004 (Belgique, en % de la VA totale)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Primaire Secondaire Tertiaire

De 1948 à 1970, le secteur secondaire avait connu une croissance de sa contribution

au PIB, passant de 39% à 42%. Une extension vive du marché – tant intérieur qu’extérieur –

ainsi qu’une forte progression du progrès technique expliquent la croissance pendant la

première phase, au cours de laquelle l’industrie lourde traditionnelle (sidérurgie, verreries,

chantiers navals) n’avait pas encore dû affronter la concurrence croissante des nouveaux pays

producteurs de ce type de bien. C’est surtout à partir des années soixante-dix que ces grands

secteurs industriels vont devoir restructurer, parfois même disparaître sous la pression de

concurrents plus compétitifs. De 1970 à 2004, la part de l’industrie manufacturière dans la

VA totale passera de 31,6% à 18,7%. En ce qui concerne les industries légères, «labour

intensive», telles que l’agro-alimentaire, la confection, le travail du cuir ou du bois, ce sont

surtout les NPI (nouveaux pays industrialisés) qui ont concurrencé leurs produits grâce à un

coût de main-d’oeuvre, largement inférieur au coût européen. Les firmes multinationales ou

transnationales (FTN) tirent avantage de cette situation : elles transfèrent des segments de

production dans les «pays-ateliers». Quels segments ? Ceux qui exigent beaucoup de travail et

surtout de travail peu qualifié. Dans ces pays, les conditions de travail (niveau des salaires,

rotation de la main-d’oeuvre, sécurité sociale, protection des travailleurs…) sont la plupart du

temps épouvantables et le facteur travail est abondant.

Les secteurs à haute technologie et exigeant des niveaux élevés de qualification de la main-

d’œuvre n’échappent plus aux délocalisations d’activité vers les pays à croissance rapide tels

que la Chine ou l’Inde : la main-d’œuvre qualifiée y est de plus en plus abondante.

C’est à partir des années soixante-dix que la part des services dans le PIB va s’accroître

considérablement. Ceci résulte à la fois d’une diminution de l’importance du secteur

manufacturier – les grandes restructurations industrielles et le déclin de l’industrie lourde

datent de cette époque – et de la croissance très forte de la production de services, à

destination des entreprises et des particuliers.

De 1948 à 1970, la part des services dans le PIB avait relativement peu évolué, à

l’exception des services aux particuliers, notamment les services publics. Entre 1970 et 2004,

le tertiaire passe de 50% à 72% du PIB. La part des services aux particuliers, parmi lesquels

les services publics, collectifs et de Santé représentent la quasi-totalité, s’est accrue de 50%,

passant de 12% à 18% du PIB. Depuis 1948, ces services s’étaient accrus fortement : la

satisfaction des besoins collectifs – enseignement, santé, culture,… – était relativement basse

en début de période. Il y avait donc place pour une «explosion» : on en reparlera dans

l’optique des dépenses. L’accroissement le plus important est cependant celui des services

aux entreprises et services de transports, qui croissent de 23% à 39% du PIB. En début de

période, l’entreprise de productions de biens, d’électricité, la distribution… organisaient en

leur sein l’intégralité des services comptables, des services de gestion du personnel, la

facturation, la gestion des stocks, etc. Petit à petit, ces sphères se sont autonomisées. Et ce

sont des entreprises de «gestion de personnel», par exemple, qui vendent leurs services

devenus marchands, aux entreprises de production.

A première vue, on assiste donc uniquement à une «tertiarisation» de l’économie. Les

chiffres de la comptabilité nationale l’indiquent. Au demeurant, ils masquent certaines réalités

plus profondes. Une très grande partie des «services rendus aux entreprises» aurait été

cataloguée jadis dans le secondaire et une partie non négligeable des «services rendus aux

ménages» est intimement liée à la production de biens. Plus profondément, il y a également

«secondarisation» du tertiaire, en ce sens que le tertiaire, aussi bien privé que public, utilise de

plus en plus de capital fixe : ordinateurs, machines à traitement de textes, photocopieuses

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%