Section TS DS Type Bac #3 Stabilité et variabilité des

Section TS

DS Type Bac #3

Stabilité et variabilité

des génomes Nom

Classe

Note (/10)

Prénom

Introduction

Les cellules somatiques d’un vertébré sont diploïdes :

Chaque chromosome est présent en deux exemplaires homologues (mais pas identiques du point de vue des allèles

présents), soit 2n chromosomes (23 paires chez l’homme)

La reproduction sexuée permet de réunir l’information génétique d’un individu mâle et d’un individu femelle, lors de la

rencontre d’un gamète mâle et d’un gamète femelle

La fusion de deux cellules somatiques aboutirait à une cellule à 4n chromosomes ;

Comment l’équipement chromosomique des gamètes permet-il d’obtenir une cellule-œuf à 2n chromosomes seule-

ment ?

Document 1

Il présente 8 photographies d’observations au microscope optique des étapes de la formation des gamètes

Une cellule va donner naissance à 4 cellules-filles : il y a donc 2 divisions successives pour former les gamètes

Les chromosomes sont visibles sous forme de filaments sombres et épais

La première division prend fin à la photo 4 (cytodiérèse)

Dans la photo 1, les chromosomes ne sont pas visibles : l’information génétique située dans le noyau n’est pas con-

densée (sous forme de chromatine)

Il n’y a pas entre la 1ère et la 2ème division une étape ou les chromosomes sont décondensés : il ne peut pas y avoir de

réplication d’ADN entre ces 2 divisions

Document 2

Il présente 3 photographies d’observations au microscope optique des étapes de la fécondation et de la première

division de la cellule-œuf

Dans la photo 1, les noyaux des gamètes mâle et femelle sont visibles et distincts

Les chromosomes y sont sous forme condensée, visible : ils sont déjà répliqués

La photo 2 montre une métaphase :

Les 2 noyaux (pronucléus) ont disparu : ils ont fusionné (caryogamie)

Les chromosomes sont répartis sur la plaque équatoriale, pour être ensuite répartis également entre les deux pre-

mières cellules embryonnaires

La photo 3 montre la télophase et le début de cytodiérèse : la cellule-œuf termine sa première mitose.

Document 3

LTSj3c13

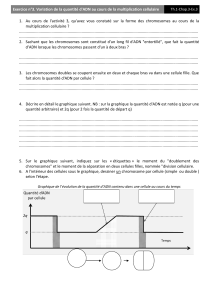

Il présente l’évolution de la quantité d’ADN (et pas le nombre de chromosomes) dans le gamète puis la cellule-œuf

Dans une cellule diploïde, la quantité d’ADN est 1 ou Q (unité arbitraire, chaque chromosome à 1 chromatide)

Juste avant la division cellulaire, la quantité double (ADN répliqué -> chromosome à 2 chromatides soit 2Q)

Pendant la 1ère division, la quantité d’ADN est divisée par 2 (2 cellules filles)

Entre la 1ère et 2ème division de méiose, il n’y a pas de réplication = spécificité de la méiose

La 2ème division divise encore par 2 la quantité d’ADN (on arrive à Q/2 car il n’y a pas eu de réplication)

Juste avant la caryogamie (K) il y a réplication (IJ) dans les 2 pronucléi (1Q dans chaque)

La fusion des noyaux est rapidement suivie d’une mitose (Q dans chaque cellule embryonnaire)

Synthèse

Pendant la formation des gamètes, chaque cellule souche subit une double division appelée méiose, à l’origine de 4

cellules reproductrices (doc. 1)

Auparavant, l’ADN s’est répliqué (2n 2Q doc. 3 BC, doc 1.1)

À la différence d’une mitose normale, la première division répartit un seul exemplaire de chaque chromosome homo-

logue dans chacune des cellules filles (doc. 1 2-4), ce qui divise la quantité d’ADN par 2 (DE)

Chaque cellule fille possède donc n chromosomes, répliqués (Q), ce qui explique l’absence de réplication avant la 2ème

division (doc 3 EF)

Pendant la 2ème division de méiose, les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent (doc 1.6) :

les gamètes ont donc une quantité d’ADN de Q/2 (doc. 3 HI) = n chromosome non répliqués

rapidement, avant la caryogamie, il y a réplication (IJ, doc 2.1, chromosomes « épais »)

la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde forme la cellule-œuf (doc. 2a) (2n 2Q)

la cellule œuf se divise en 2 cellules embryonnaires reçoivent une chromatide (Q) de chacun des 2n chromosomes

(doc 2.3)

la méiose permet donc, à partir d’une cellule diploïde, de produire des gamètes haploïdes,

possédant un exemplaire de chaque chromosome, donc tous les gènes de l’espèce

et dont la fusion rétablira la diploïdie, avec un lot de gènes provenant de chacun des parents,

ce qui permet donc non seulement la conservation des gènes, mais également le brassage des allèles.

1

/

1

100%