Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

ÉCOLE DOCTORALE 5

Laboratoire de recherche EA 3552

T H È S E en cotutelle

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE et

DE L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Discipline : Philosophie

Présentée et soutenue par :

Alice RAGNI

le : 30 Septembre 2016

L’objet en général.

L’orgueil de l’ontologie de Clauberg à Leibniz

Sous la direction de :

Mme Giulia BELGIOIOSO – Professore, Università del Salento

M. Vincent CARRAUD – Professeur, Université Paris 4 - Sorbonne

Membres du jury :

Mme Giulia BELGIOIOSO – Professore, Università del Salento

M. Vincent CARRAUD – Professeur, Université Paris 4 - Sorbonne

M. Jean-François COURTINE – Professeur émérite, Université Paris 4 - Sorbonne

M. Marco FORLIVESI – Professore, Università degli Studi di Chieti-Pescara

2

Position de thèse

L’objet en général. L’orgueil de l’ontologie de Clauberg à Leibniz

Ce travail prend en considération l’histoire de l’ontologie dans le monde protestant et

réformé dans les années qui suivent l’œuvre du calviniste Johannes Clauberg (1622-1665),

l’auteur de l’un des premiers traités d’ontologie systématiquement accomplis, les Elementa

Philosophiae sive Ontosophia de 1647, ensuite réédités en 1660 avec le titre de Ontosophia

nova et en 1664 avec celui de Metaphysica de ente, quae rectius Ontosophia. Tout en faisant

référence au contexte réformé et protestant, les figures de Jean-Baptiste Du Hamel et de

Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, étrangères à ce contexte, se sont révélées cependant

dignes d’être prises en considération. Elles sont mentionnées tous les deux par Johann

Christian Lange dans sa Dissertatio academica de 1708, consacrée à une réflexion

d’ensemble sur l’histoire de la métaphysique. Cela m’à permis de faire l’hypothèse d’un cadre

plus vaste des instances et des problématiques impliquées dans l’histoire de l’ontologie dans

la seconde moitié du XVIIème siècle.

D’un point de vue historiographique, l’examen que je propose se situe dans la continuité

des études consacrées par un nombre croissant de chercheurs, dans les dernières années, à la

« naissance » et au « développement » de l’ontologie à l’époque moderne et jusqu’à la

première moitié du XVIIème siècle ; des moments, ceux-ci, d’une tradition qui parvient en

réalité jusqu’à Wolff et dont la reconstruction n’est absolument pas complète.

Par la « naissance » de l’ontologie je fais référence à l’apparition, au début du XVIIème

siècle, de ce terme, d’abord dans sa forme grecque (ὀντολογία et ὀντολογική), puis dans sa

forme latine (ontologia), à laquelle on associe fréquemment, après Clauberg notamment, le

terme ontosophia. Ce néologisme, qui représente une acquisition dans la terminologie

philosophique moderne, apparaît au moment où la réflexion dans le domaine de la

métaphysique parvient à inaugurer un terme devenu indispensable. Il s’agit en effet de donner

un nom à une science autre que la théologie, dont l’objet est l’ens quatenus ens est et ses

propriétés transcendantales.

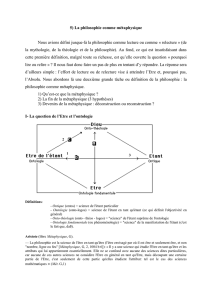

Par le « développement » de l’ontologie j’entends par conséquent ce qui se passe

historiquement au niveau de la définition du statut de la métaphysique comme science unitaire

et en même temps divisée en parties ou comme séparation entre la doctrine de l’étant et la

doctrine de Dieu. Dans les deux cas, la question se pose du sens du syntagme traditionnel τὰ

µετὰ τὰ φυσικά et du dualisme onto-théologique qui résulte de l’interprétation de ce qui est

trans et post-physique dans son unité spéculative de fond.

3

Ce travail s’inscrit donc dans une ligne de recherche assez récente, qui se pose comme but

celui de reconstruire une tradition presque méconnue et dont on ne reconnaissait que les noms

de Wolff et, de manière plus confuse, de Clauberg. Il prend comme point de départ les études

de ceux qui ont examiné la première phase de l’histoire de l’ontologie (de Lorhardus à

Clauberg: 1606-1647) et Clauberg lui-même (1647-1664), pour parvenir ensuite à une

deuxième phase de cette histoire, qui va grosso modo de 1664 à la fin du siècle.

Mon examen se fixe des limites précises sur le plan de l’espace et du temps:

1) il s’agit d’un arc temporel qui correspond à une périodisation plus générale, bien connue

aux historiens de la philosophie, qui est celui qui va grosso modo de la mort de Descartes

(1650) à la mort de Leibniz (1716), et que j’indique tout en étant consciente que c’est bien en

connaissant les minores que l’on peut parvenir à mieux comprendre la puissance spéculative

des maiores.

Plus précisément, je fixe les termes temporels de mon examen dans l’époque post-

claubergienne dans le domaine réformé et protestant de langue allemande. Par « époque post-

claubergienne », je fais allusion, compte tenu des limites de tout classement, à celle qui suit la

diffusion et la réception de l’œuvre de Clauberg. L’Ontosophia (comprise ici comme le projet

éditorial dans l’ensemble de ses éditions) est l’un des traités d’ontologie les plus

systématiques et accomplis ; il se situe à la conclusion de la première saison de la

Schulmetaphysik, et c’est à ce traité que renvoient, comme à une sorte de modèle interprétatif,

une bonne partie des développement postérieurs dans le domaine de la métaphysique, comme

c’est par exemple le cas de Wolff qui le considère comme une tentative, bien qu’échouée,

d’emendatio de la philosophie première. Dans l’année 1664 voit le jour la troisième édition de

l’œuvre, la Metaphysica de ente, et en 1691 apparaissent, posthumes, les Opera omnia

philosophica du philosophe calviniste. Le terminus a quo de ma recherche est donc justement

l’œuvre de Clauberg, et tout particulièrement ce que Clauberg transmet à la postérité par la

troisième édition de son écrit, avec le noyau central de son adhésion au cartésianisme, qui eut

lieu vraisemblablement en 1648. Le terminus ad quem est en revanche fixé, grosso modo, aux

années ’90 du XVIIème siècle, une période qui est encore caractérisée par bon nombre des

traits de la Schulmetaphysik, et après laquelle l’on entrevoit déjà les premières instances du

Frühaufklärung. La période ainsi indiquée représente à mon avis la « seconde saison » de la

« métaphysique d’école », en comprenant par « seconde » saison un courant philosophique

qui est dans la continuité de la tradition de la « première », mais avec des résultats différents

qui deviennent des acquisitions véritables. Il s’agit de l’organisation du « savoir

métaphysique » comme ontologie selon la « dissociation », et non plus selon la « partition »,

a) entre la doctrine générale de l’étant (ontologia ou ontosophia) et la science des substances

immatérielles (pneumatica ou pneumatologia), divisée parmi les différents savoirs régionaux

(theologia naturalis, angelographia, psycologia); b) entre la doctrine de l’étant et la

somatologia ou somatica (science des corps ou de la substance créé). Cela est confirmé par

les critiques à la déclination ontologique de la métaphysique et par le renvoi à sa refondation

4

théologique. L’ontologie devient alors le domaine de ce qui est post-physique en étant

l’expression de ce dont l’intellect fait abstraction à partir de toute chose. Ainsi comprise, elle

acquiert par elle-même sa légitimité comme science, au point qu’il n’est plus convenable

d’employer le terme « métaphysique », en raison de sa duplicité (et ambiguïté) de fond, mais

plutôt celui de prima philosophia. La priorité de la philosophia dépend du fait qu’elle est

« première » en relation à ce que l’on connaît comme ce que partagent toutes les choses qui

sont ; elle est prima philosophia au sens de l’universalité du concept abstrait d’étant. Elle est

donc ontologie, à plein titre.

2) Pour ce qui est de la délimitation géographique de mon examen, elle correspond, grosso

modo, au monde protestant et réformé de l’Europe centre-septentrionale (Allemagne, Suisse,

et Provinces Unies). En ce qui concerne le monde catholique, je ne prends en considération

que l’oratorien français Jean-Baptiste Du Hamel, car il se relie à la tradition claubergienne et

à une ligne de recherche bien précise que je présente tout de suite.

Il me paraît possible d’examiner cet objet de recherche dans deux perspectives théoriques,

qui se caractérisent conceptuellement comme une légitimation « horizontale » et comme une

légitimation « verticale » de l’ontologie et de son objet dans les années que j’ai indiquées.

A) Par légitimation « horizontale » j’entends le plan de la ratio formalis sub qua, par

lequel la science se pose comme unitaire et cohérente, c’est à dire le mode selon lequel elle

organise systématiquement son contenu en une unité et possède un objet doué de consistance

formelle interne. Le problème de l’ontologie est celui d’établir sa position et son rapport avec

les autres disciplines à travers la détermination du concept d’étant et l’emploi de l’abstraction

et de l’analogie. C’est ce qui se passe pendant la première saison de la Schulmetaphysik, une

époque dans laquelle la reprise de l’étude de la métaphysique se confronte aussi aux

difficultés liées à sa réintroduction, à la fin du XVIème siècle, dans les curricula

scholastiques.

B) Par légitimation « verticale » j’entends le plan subjectif de la mens (celui qui est

autrement étudié par la gnostologia, qui est par ailleurs externe à l’ontologie), qui conçoit

l’objet lui-même de la science, en garantit la cohérence formelle et s’établit comme le

domaine de la mise en place de la science elle-même. Il s’agit dans ce cas d’un cadre

problématique qui change non seulement en relation à l’influence exercée par le

cartésianisme, mais aussi en relation aux nombreuses critiques portées contre la métaphysique

elle-même et son statut de science. Dans ce cas, les problèmes dépendent de plusieurs

facteurs : du rapport entre l’abstraction du concept d’étant et sa détermination sur le plan de

l’évidence de la cogitation singulière ; de la primauté du premier principe, d’où vient le choix

entre principe de non-contradiction et cogito ; du statut d’évidence du concept d’étant ; et de

l’identité d’ontologie et philosophie première, selon les différentes significations que cette

dernière comporte.

I) Le premier chapitre de mon travail, Johannes Clauberg e gli sviluppi dell’ontologia,

analyse l’évolution de la pensée métaphysique de Clauberg comme elle se développe dans les

5

éditions successives de son traité d’ontologie. De cette évolution, qui est liée à l’adhésion de

Clauberg au cartésianisme, je ne vais pas examiner la nature et les implications dans la

production du philosophe dans son ensemble – la monographie récente de Massimiliano

Savini, Johannes Clauberg, methodus cartesiana et ontologie, Paris, Vrin, 2011, répond déjà à

cette exigence –, car j’entends plutôt en présenter le point d’arrivée, c’est à dire comment

Clauberg livre au débat postérieur sa version définitive de l’ontologie. La Metaphysica de

ente de 1664 est en effet l’édition qui paraît dans les Opera omnia de 1691 et celle qu’ont

prise en compte dans la plupart des cas les philosophes après la mort de Clauberg (1665).

Dans ce but, il est cependant nécessaire d’examiner le contenu de la première édition, les

Elementa Philosophiae sive Ontosophia de 1647, pour en souligner les aspects

problématiques, qui concernent notamment la primauté de l’ontologie et son rapport avec la

logique. La comparaison entre les différentes éditions permettra de mettre en lumière le

tournant dans la conception claubergienne de l’ontologie, car l’auteur renverse complètement

son système métaphysique, tout en conservant dans sa forme originaire le contenu de la

doctrine de l’étant. Car dans la Metaphysica de ente l’on peut entrevoir aussi bien l’effort de

légitimer l’ontologie « horizontalement » comme science autonome et dotée d’un objet

formellement cohérent que la tentative de légitimer « verticalement » la structure

métaphysique du point de vue de l’incipit même de la philosophie, qui trouve son fondement

dans le cogito cartésien. En relation avec la question de la légitimation de l’ontologie on

rencontre celle du premier principe, dont dépend la possibilité de faire de l’ontologie la

science première ou, pour le dire mieux, la prima philosophia.

II) Le deuxième chapitre de mon travail, Ontologia reale e ontologia noetica (1670-1690),

se propose d’examiner l’histoire de l’ontologie à l’époque post-claubergienne dans sa

continuité et dans sa rupture avec la tradition précédente. Même si, selon Wundt, les années

1670-1690 représentent pour la Schulmetaphysik une période de « décadence » et d’involution

pour ce qui est de la production de manuels de métaphysique, cette hypothèse ne paraît pas

confirmée en ce qui concerne les traités d’ontologie. L’emploi du terme « ontologie » (ou

ontosophia) devient commun ; il indique la science universelle de l’étant en tant qu’étant,

compris comme ce qui est commune et indifferens, puisqu’il est abstrait de toutes les

déterminations, de ce qui est spirituel et corporel, de Dieu, des créatures, des intelligences

séparées et de toutes choses.

La réflexion sur la nature de la métaphysique comme science trans et/ou post-physique

caractérise l’histoire postérieure de la métaphysique et de l’ontologie. L’un des éléments de

cette histoire est l’identité entre ontologie et prima philosophia, qui se pose comme la source

des critiques principales et du rappel à une refondation théologique de la métaphysique. Jacob

Thomasius, qui s’oppose au projet ontologique d’une science générale de l’étant pris comme

natura communis, publie la Historia variae fortunae quam disciplina metaphysica experta est,

en annexe aux Erotemata Metaphysica pro incipientibus. Il exhorte à un retour à la

métaphysique comprise comme théologie, en formulant une critique radicale de sa

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%