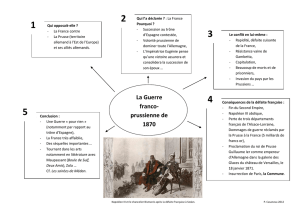

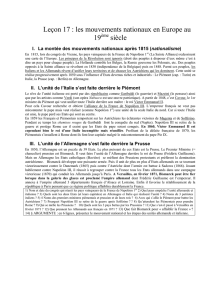

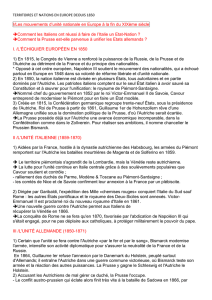

La guerre de 1870 : causes et responsabilités / Henri

publicité