Théâtre Océan Nord

Océan Nord

Théâtre

Journal n° 45

Notre tâche ( ou bien

tout le reste sera

pure statistique et

affaire d'ordinateur )

est de travailler à la

différence.

Heiner Müller

P204134 / Bimestriel / novembre-décembre 2010

BELGIQUE -BELGIE

P.P.

Bruxelles X

1/2799

02 216 75 55 info@oceannord.org 63-65 rue Vandeweyer 1030 BRUXELLES www.oceannord.org

L’équipe

direction artistique

Isabelle Pousseur

images et divers

Michel Boermans

administration

Patrice Bonnafoux

communication, relations publiques

Julie Fauchet

coordination Julie Robert

organisation Journées-Rencontres,

relations avec le public scolaire

et associatif

Emmanuelle Lê Thanh

régie générale Nicolas Sanchez

stagiaire régie Aurore Bolssens

intendance Mina Milienos

interview Alain Cofino Gomez

traduction néerlandais

Sari Middernacht

L’équipe

direction artistique

Isabelle Pousseur

images et divers

Michel Boermans

administration

Patrice Bonnafoux

communication, relations publiques

Julie Fauchet

coordination Julie Robert

organisation Journées-Rencontres,

relations avec le public scolaire

et associatif

Emmanuelle Lê Thanh

régie générale Nicolas Sanchez

stagiaire régie Aurore Bolssens

intendance Mina Milienos

interview Alain Cofino Gomez

traduction néerlandais

Sari Middernacht

Le journal du Théâtre Océan Nord est imprimé par Vervinckt. Editeur responsable, photo couverture, graphisme : Michel Boermans.

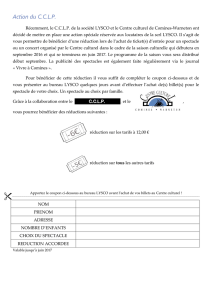

novembre-décembre 2010 / page 4

Tarifs plein : 10 €

réduit : 7,50 €

(seniors, chômeurs, étudiants)

hyper-réduit : 5 €

(professionnels, groupes)

art 27 : 1, 25 €

Théâtre partenaire du réseau chèques Accès

Culture de la Sabam

Paiement uniquement en liquide

réservation 02 216 75 55 info@oceannord.org

Le Théâtre Océan Nord est subventionné par le Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre. Il reçoit en outre le soutien de la Commission Communautaire française de

la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF) : Service Cohésion sociale, du Centre pour l'égalité des Chances et la lutte contre le Racisme-Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés.

Faim

de spectacle ?

Le bar du Théâtre vous accueille

45 minutes avant les spectacles

et bien sûr après ceux-ci.

Vous y trouverez

boissons chaudes et froides

et petite restauration

selon l'humeur du jour...

2010/2011 au Théâtre Océan Nord

Gare du Nord

rue de Brabant

Océan Nord

place

Liedts

rue Gallait

rue des Palais

rue

Vandeweyer

ch. de Haecht

maison

communale

rue Royale St Marie

St Servais

arrêt St Servais : tram 92

arrêt pl. Liedts : 25 / 33/55/94

rue d’Aerschot

Qu'est-ce que cee bizarrerie qu'on appelle l'âme?

Bergman nous propose d'entrer dans le champs de

bataille de l'intimité d'une femme, incarnée sur la

scène du théâtre schaerbeekois par deux visages

complémentaires. (...) Victoria, c'est la femme en

morceaux. Est-ce une comédienne ou une malade

mentale? Pourquoi pas les deux, suggère Bergman

chez qui tout est possible.

N.Crousse - 7/12/2010 - LE SOIR

MB

30/11 > 11/12

Aaire d’âme (reprise)

Ingmar Bergman / Myriam Saduis

Carmen, une passion mythique, un amour qui

embrase tout et… une narratrice qui manipule

objets et marionnees. Carmen est gurée par une

petite poupée folklorique espagnole, Don José par

une gurine militaire articulée. Un univers plastique

kitsch, amboyant : robe amenca, castagnees et

taureaux aux yeux rouges.

Carmen

La Compagnie Karyatides

21 > 23/12

01 > 12/02

Les poissons rouges

Martin Crimp & Peter Handke

Virginie Strub

Connaissez-vous la blague du poisson rouge? Les

biologistes ont découvert que le poisson rouge a

une mémoire d’environ deux secondes. Or donc :

Un poisson rouge tourne dans son bocal en faisant

des bulles, quand soudain, il tombe sur un caillou.

« Qu’est-ce donc ? Un caillou ! Que faire ? Le

contourner ! Hop ! » Deux secondes plus tard, le

poisson rouge a refait le tour du bocal et une série de

bulles, et il retombe sur le même caillou. « Qu’est-ce

donc ? Un caillou !... » Connaissez-vous la tragédie

humaine ? Les anthropologues ont découvert que

l’homme avait une mémoire collective d’environ

cinquante ans. Or donc : ….

Simon Tanner, dans Les enfants Tanner, ne faisait

que raser les murs et passer par des trous. Il ne voulait

prendre sa forme dénitive que le plus tard possible.

Jacob, dans L'Institut Benjamenta, pousse la

logique plus loin : n’ayant, en dénitive, aucun but

pour lui-même, il en arrive à ne plus désirer se régler

que sur les intérêts d’autrui et à s'annuler totalement

au prot du service. Jacob, dont le rêve serait d’être

un zéro tout rond, et l’Institut Benjamenta, dont

la vocation est de fabriquer des zéros à la chaîne,

nissent par s’accorder parfaitement l’un à l’autre.

22/03 > 02/04

L'Institut Benjamenta

Robert Walser / Nicolas Luçon

Ajuste tes pensées petite sœur met en scène la

rencontre d’Alma et Myriam, deux nouvelles

pensionnaires dans un hôpital psychiatrique et de

leurs deux inrmières. Tout aurait pu se passer selon

les lois de la médecine si Alma n’avait pas refusé sa

médication. Un accident thérapeutique qui prend la

tournure d’un étrange road trip où se mêlent ction

et réalité.

24/05 > 04/06

Ajuste tes pensées

petite sœur

Les Deux Frida asbl

Sarah Brahy & Aline Mahaux

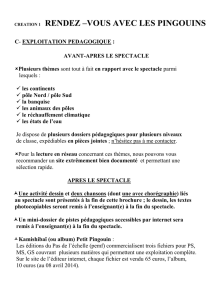

Le PASS à l'acte

Une aventure pour les élèves de 5ème et 6ème

secondaires, à la découvrerte des multiples formes

du théâtre contemporain. Un parcours qui permet

également de découvrir diérents lieux culturels.

Le PASS à l’acte réunit quatre théâtres

bruxellois : le Rideau de Bruxelles, Les Tanneurs,

le KVS et le éâtre Océan Nord.

Outre 4.48 Psychose, les partenaires de ce PASS

pourront découvrir Hamelin de Juan Mayorga,

mis en scène par Christophe Sermet (Rideau de

Bruxelles), Bezee stad / Ville occupée de Jeroen

Perceval, mis en scène par Ruud Gielens, d’après le

texte de Paul Van Ostaijen (KVS) et I would prefer

not to, mis en scène par Selma Alaoui, d’après les

œuvres de Guyotat, Melville et Witkiewicz (Les

Tanneurs). Diérents ateliers, à la fois réexifs et

pratiques seront proposés aux élèves.

Prix du PASS : 35 € par élève.

Renseignements : Emmanuelle LÊ THANH

02 242 96 89

Ingmar Bergman : images inédites

4/12 JOURNÉE-RENCONTRE

ANIM'ACTION

Un programme de la Commission communautaire

française qui vise à développer des projets culturels

dans les écoles francophones de la Région

bruxelloise.

Le premier projet Anim'action que proposera

Océan Nord s’élaborera avec le Lycée Emile Max

et les artistes de L’Institut Benjamenta. Il sera

présenté lors de la Journée-Rencontre organisée

en marge de la mise en scène de Nicolas Luçon.

Le second réunira le Rideau de Bruxelles,

l'Institut Notre-Dame des Champs et l'Institut

Saint-Luc. Il portera sur l’auteur Robert Walser et

sera alimenté par L’Institut Benjamenta et RW

(premier et deuxième dialogue) mis en scène par

Pascal Crochet au Rideau, présentations au éâtre

Océan Nord les 7 et 8 mai.

5/02 JOURNÉE-RENCONTRE

26/03 JOURNÉE-RENCONTRE

28/05 JOURNÉE-RENCONTRE

S.Lozet

Prix de la critique 2009 : Meilleure découverte.

A.Blanquart

Laufenauer

Loin des interprétations morbides trop souvent

aachées à l’univers de Sarah Kane, Isabelle Pousseur

nous propose une lecture lumineuse de cee pièce qui

parle, certes, de dépression et de suicide, mais aussi et

surtout d’amour et de liérature.

J-M Wynants - 20/03/ 2008 – LE SOIR

MB

21/09 > 9/10

4.48 Psychose (reprise)

Sarah Kane / Isabelle Pousseur

Prix de la critique 2008 : Meilleur spectacle,

Meilleure interprétation, Meilleure scénographie.

PENSER

CONVERSATION

LE THEATRE

OUVERTE

Deux Conversations Ouvertes sont

prévues en deuxième partie de

saison en présence de Michel Dupuis

(philosophe à l’UCL et à l’ULg,

vice-président du comité consultatif

de bioéthique) et de Paul Camus

(meeur en scène et comédien) sur la

question d'un théâtre juste, dénitions

et conséquences.

NOUVEAU !

Chaque mercredi (représentation à 19h30)

RENCONTRE APRES LE SPECTACLE

entre équipe artistique et public.

ANIMATIONS

En amont des spectacles, le éâtre Océan

Nord propose des ANIMATIONS. Elles sont

destinées aux associations et écoles et permeent

de préparer le public à une représentation. Notre

animatrice se rend dans votre institution.

N.Luçon

MB

novembre-décembre 2010 / page 2

Le rendez-vous avec Virginie est xé chez elle. C’est

visiblement un endroit de bouillonnement dramatur-

gique. Sur un mur une esque occupe l’espace ; c’est le

spectacle dessiné en une suite de tableaux graphiques.

D’emblée on devine un mouvement fait de glissements

parfois dramatiques parfois amusés.

Alain Cono Gomez – Où en es-tu de ton ap-

proche du spectacle à venir ?

Virginie Strub – Je suis en n de travail prépara-

toire… quelques jours avant le travail de plateau

et la mise en route, donc, de la création.

A.C.G – Quelle est la matière à partir de laquelle

tu bâtis Les poissons rouges ?

V.S – Deux textes sont à la base du spectacle. Une

trilogie de Martin Crimp (Ciel bleu ciel, Face au

mur et Tout va mieux) et Prédiction de Peter Hand-

ke. Pour résumer l’idée de cee réunion de textes,

je dirais que l’un, le Crimp, me sert de couplet tan-

dis que l’autre, le Handke, serait plutôt le refrain.

Il y a donc deux niveaux spéciques de narra-

tion. Mais à ces deux éléments viennent s’ajouter

d’autres couches dramaturgiques. Il ne s’agit pas

de texte à proprement parler, ni de « parler » au

sens strict… une partie sans le son, en somme, qui

vient s’ajouter à la structure. Je suis donc occupée

à mere en place une articulation à plusieurs ni-

veaux, assez complexe pour au nal donner à voir

et surtout à ressentir quelque chose d’assez simple.

A.C.G – D’où sans doute ce travail graphique

accroché à ton mur qui ressemble à la BD du

spectacle ?

V.S – C’est un peu le synopsis visuel de ce qui

va se tramer sur la scène. Il y a un jeu de couches

successives et d’évolution parallèle de récits divers

dont il est dicile de se rendre compte autrement

que par cee mise à distance dessinée. On y voit

esquissés une voiture et des personnages en l de

fer qui s’agitent…

A.C.G – Comment en es-tu arrivée à cee accu-

mulation de textes et de récits parallèles ?

V.S – Dans un premier temps, je voulais prolon-

ger le travail de fond et de forme amorcé au tra-

vers de mon premier spectacle, Les amantes. Sur

le fond je voulais continuer mon observation de la

nature humaine et de son mécanisme profond. Ce

qui m’intéresse, ce sont les fonctionnements plus

que les résultantes. Mais je voulais élargir cee ré-

exion. Dans mon premier spectacle il s’agissait

d’observer un groupe sociétal réduit, la famille et

le couple, ainsi que ses rapports au pouvoir. Ici, il

sera question de la notion de société qui appelle

à l’idée du groupe de façon plus étendue et plus

générale. Le propos est de continuer l’explora-

tion la dynamique humaine dans le groupe. Et en

ce qui concerne la forme, je voulais pousser plus

loin mon travail sur l’oralité. C'est-à-dire que pour

moi le son peut faire sens à lui seul ; parfois il fait

même plus sens que le fond. Ce qui m’intéresse

encore ici c’est de montrer le comment et pas le

pourquoi. De jouer des questions du langage, du

discours, de l’oralité et du son qui fait sens. S’il de-

vait y avoir une étape suivante à mon parcours, un

troisième spectacle, il se pourrait qu’il soit muet,

qu’il s’agisse d’un spectacle totalement sans le

son. J’ai envie de gommer tout commentaire. Bon,

cela donne une idée sur ce qui a pu m’amener à

réunir toutes ces sources textuelles dans un seul

spectacle. Je veux dire que lorsque j’ai rencontré

chacun des textes, je me suis dit que c’était exacte-

ment le bon support pour aller plus loin dans ma

recherche de meeur en scène. Et c’est justement

le terreau de mes réexions qui a rendu possible

la rencontre de ces deux textes, leur imbrication

dans un même spectacle. Je suis certaine qu’ils

parlent de la même chose, qu’ils se complètent

même en quelque sorte. Les trois textes de Crimp,

sont un peu comme trois cadavres exquis qui met-

tent en scène des personnages dont on ne sait rien

et dont tout l’intérêt réside non pas dans ce qu’il

raconte, mais dans le comment il raconte. À l’inté-

rieur de chacune de leurs prises de parole, les per-

sonnages de cee trilogie relatent une succession

de prises de pouvoir des uns sur les autres. On as-

siste ainsi à trois déclinaisons où le langage est le

cheminement de pensée lui-même, et non plus sa

traduction. Les protagonistes ne dialoguent pas,

ils construisent ensemble un cheminement de

pensée, un puzzle, une sorte d'équation ; ils n'ont

donc pas chacun un langage propre, mais ils uti-

lisent et déplacent des pièces de puzzle, des don-

nées d'équation, les mêmes pour tous, an de créer

collectivement un trajet qui les mènera «quelque

part». C'est comme si on voyait en direct des neu-

rones travailler. Et si un neurone meurt, un autre

reprend sa fonction telle quelle. Je rebondis sur

cee image de l'équation qui se retrouve à l'échel-

le de tout le spectacle : si on schématise ce qu'est

la vie en groupe, à petite échelle ou à l'échelle de

l'humanité, on peut dire que le jeu est de choisir

et de dénir une équation qui comporte toujours

les mêmes variables indispensables … Qui sont

les nôtres ? Qui sont les autres ? Quel est le juste ?

Quel est le faux ? Quelle est notre perception de la

réalité, et quelles sont les «vérités» qu'on en tire ?

… plus toutes les pulsions et passions humaines,

la peur, l'instinct de domination, le désir, le besoin

de croire en quelque chose, etc. On peut faire des

tas d'équations diérentes avec ça, mais les varia-

bles fondamentales sont toujours les mêmes. Et

bien, quelle que soit l'équation qu'on en tire, on va

aboutir, plus ou moins vite, avec une violence plus

ou moins exprimée, à la même chose. C'est ce que

je fais dans le spectacle : trois équations complète-

ment diérentes, comme les trois textes de Crimp,

et qui pourtant aboutissent à la même chose.

A.C.G – Mais il y également du Peter Handke ?

V.S – Oui ! Il s’agit d’une partie de son célèbre

texte, Outrage au public. Cela prend la forme d’une

longue liste assez répétitive construite autour

d’une même phrase dont seuls varient le sujet et

le complément. Il y a un côté hypnotique à cee

construction poétique et formelle. Au-delà du fait

que ce texte raconte notre invariabilité et notre in-

terchangeabilité face à la mort, c’est également un

support formidable pour donner à sentir le pou-

voir du langage. Je l’ai donc utilisé comme liant

dramaturgique et musical entre les trois variations

sur le thème de l’impasse de la condition humaine

et du groupe que sont à mes yeux les textes de

Crimp.

A.C.G – Je pressens, dans ce que tu dis là, com-

me le développement d’une démonstration ?

V.S – La clé de voûte de tout le contenu du specta-

cle, et de toute ma recherche en tant que meeur

en scène, c’est la question du langage, de l'oralité.

C'est lui qui nous diérencie des animaux, et c'est

derrière lui qu'on se dissimule pour croire et faire

croire que nous ne sommes pas des animaux. Alors

que nous le sommes ; nous avons juste un outil en

plus pour «noyer le poisson». Dans mon travail,

je cherche, dans la forme, à voir jusqu'où je peux

pousser ce langage, et surtout qu'est-ce qui le dé-

nit et le fait fonctionner. Dans le contenu, je cher-

che à montrer ce qu'il est, sa place, son pouvoir,

je cherche à le magnier autant qu' à le dénon-

cer. C'est ce qui m'a plu chez Peter Handke, car

c'est exactement ce qu'il fait, Martin Crimp aussi

d'ailleurs. Ils jouent tous deux de ce que j'appelle

«la part manquante» comme révélateur. Cee

«part manquante», c'est tant de ne pas consom-

mer l'imaginaire du spectateur que d'ôter une des

composantes habituelles du langage ; c'est enle-

ver un bout, pour que tout apparaisse. Mais je ne

donne pas à consommer dans un spectacle… Je

ne consomme rien sur le plateau, j'expose, de fa-

çon très pure et symbolique, des pièces de puzzle

qui peuvent se voir et se combiner à des niveaux

et sous des angles diérents. Dans ce sens, j’ex-

pose plus que je ne démontre…

A.C.G – Mais ce qui est exposé touche égale-

ment de manière précise à l’actualité, en tout

cas à ce que l’Europe semble vivre présente-

ment, non ?

V.S – J’ai la sensation qu’aujourd’hui, en 2010,

on trouve les mêmes réponses aux mêmes pro-

blèmes. Il y a par exemple des systèmes de pensée

qui se développent aujourd’hui que je trouve as-

sez monstrueux et erayants. Ils ressemblent à s'y

méprendre à ce qui se pensait au début des années

trente. Cela se fait comme s’il s’agissait de pen-

sées qui viennent de naître, qui surgissent, alors

que l’Histoire dément cee prétendue originalité.

Cela me donne d’étranges impressions de déjà vu.

C’est bien entendu une vue de l’esprit puisque je

n’ai pas connu les années trente. Mais je trouve

cela intrigant et je me suis beaucoup interrogée

là-dessus. Je dévore des livres entiers d’anthropo-

logie pour constater que l’être humain fait et refait

les mêmes choses et qu’il ne peut pas s’en rendre

vraiment compte parce que les événements aux-

quels il pourrait se référer se sont déroulés un peu

trop tôt. À une époque que sa mémoire ne peut

pas aeindre. Cela pose une question fondamen-

tale sur la mémoire du groupe et sur le côté cy-

clique de notre comportement d’espèce. Je veux

parler de cela, de ces cycles, de ces structures de

comportement. Je veux parler de nous comme

d’un poisson rouge qui a une mémoire trop cour-

te pour s’erayer de sa propre condition et de sa

condamnation à reproduire son Histoire, de la fa-

culté qu’a notre espèce de tourner en rond dans

son bocal et de s’émerveiller de la perpétuelle re-

découverte de petits cailloux au fond de l’eau.

01 > 12 /02 / 2011

à 20 h30, mercredis 19 h30

relâche dimanche et lundi

Les poissons rouges Deux maîtres dans l’art de

questionner et critiquer le monde

avec nesse, humour et cruauté.

Martin Crimp (1956), auteur

britannique de nombreuses pièces, écrits

pour la radio et adaptations théâtrales.

Récompensé par plusieurs prix (John

Whiting Award for Drama 1993), il est

avec Sarah Kane l’un des rares dramaturges

du théâtre contemporain anglais qui ait su

anchir les ontières avec succès.

Peter Handke (1942) auteur

autrichien de multiples romans, scénarios,

pièces de théâtre, essais. Primé par de

nombreux grands prix liéraires autrichiens

et allemands, il réussit en 1966 une entrée

provocante avec sa pièce Outrage au public.

En 2006, il déclenche la polémique avec ses

écrits en faveur de la Serbie.

Road trip absurde qui voit des personnages dans

et autour d’une voiture tenter des variations

sur le thème du « groupe », de son essence et

de sa survie. Ce spectacle, espèce de Mon oncle

d’Amérique déjanté, nous demande, à nous

public, d’endosser le rôle de joyeux anthropologue

un peu voyeur. A la fois cynique, drôle et

erayant, c’est notre espèce, notre groupe d’êtres

qui est ausculté avec la science du théâtre comme

outil. La mise en abîme de notre animalité et

de nos cycles courts de mémoire collective est le

fond de recherche spectaculaire de cet étonnant

et viviant objet scénique.

Entretien avec Virginie Strub

Mise en scène Virginie Strub

assistée de Meryl Moens

Avec Jessica Gazon, Mathilde Lefèvre,

Viviane iébaud, Cyril Briant ,

Pedro Cabanas, Christophe Lambert,

Achille Ridol

Costumes et scénographie Anne Sollie

assistée de Ledicia Garcia

Création lumière, régie Nicolas Sanchez

Construction décor, régie plateau Christophe

Wullus assisté de Patrick Léonard

Son Iannis Héaulme

Traduc teurs Elisabeth Abgel-Perez

et Jean Sigrid

Avec l’aide du Ministère de la

Communauté française, Service du éâtre.

Un accueil en résidence du éâtre Océan Nord.

L’Arche est éditeur et agent théâtral des textes

représentés.

Création d’après Ciel bleu ciel, Face au mur et Tout va mieux de Martin Crimp

et Prédiction de Peter Handke

Mise en scène : Virginie Strub Kirsh Compagnie

novembre-décembre 2010 / page 3

Les « à-côtés »

Journée-Rencontre

Autour de Les poissons rouges

samedi 5 février entrée libre

Touchant à deux questions essentielles qui

traversent le spectacle, la construction identitaire

et le pouvoir du langage, cee Journée-Rencontre

vous proposera diérents moments, réexifs

et festifs ! Au programme : intervention d’un

anthropologue, échange avec l’équipe artistique

et concert d’improvisations-variations par Les

lles de Hirohito (Jean-Bastien Tinant et Daniel

Bajoit) autour des textes qui ont nourri la pièce.

De goudvissen

Creatie – Naar Whole Blue Sky, Face To e Wall

en Fewer van de Brit Martin Crimp en

Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke

van de Oostenrijker Peter Handke.

Regie Virginie Strub –

Een project van Kirsh Compagnie

De goudvissen i s g een t o neel b ewerk in g maar een

op het eerste zicht onmogelijke ontmoeting

tussen twee personaliteiten en twee toneeltalen.

Allebei zijn het meesters in de kunst van het

in vraag stellen en kritisch bekijken van de

wereld. Beiden manipuleren met een nesse,

ironie, humor en wreedheid de wapens van

de sensualiteit en de schoonheid van de taal.

De goudvissen, een kleine antropologische reis

onder vrienden.

NL

L’atelier pour acteurs professionnels HUBERT SELBY mené par Isabelle Pousseur

Le caniche arrosé s’en ira

la queue entre les jambes

comme un caniche arrosé.

Le pauvre diable se sentira

comme un pauvre diable.

La vache se tiendra devant

la clôture neuve comme

une vache devant une

clôture neuve.

Le coq régnera sur le

fumier comme un coq sur

le fumier.

Peter Handke Prédiction

Exposition

Les jours s’en vont, je demeure...

L’asbl Entr’âges restaure une dynamique de

l’échange entre les générations. Lors de l’année

scolaire 2009-2010, elle a chapeauté un projet

théâtral réunissant des personnes âgées et des

élèves de 4ème secondaire en Arts d’expression.

Un photographe a xé ces moments.

Qu’est-ce qui reste constant de moi, quel que soit

mon âge, avec le temps qui passe ?

Les spectateurs seront invités à mere par écrit

leur grain de sel dans cee réexion.

Ve r n i s s a g e, a t e l i e r d ’écriture : mercredi 2 février.

Expo visible durant la durée des représentations

du spectacle Les poissons rouges.

Partenaires Institut Notre Dame des Champs, Résidence

Augustin, Résidence Beeckman et Entr’âges.

Photographe Ian Dykmans .

Animateur atelier d’écriture Christian Merveille.

Depuis 10 ans, le éâtre Océan Nord n’avait plus

organisé d’ateliers pour acteurs professionnels. Dési-

reuse de relancer cee expérience j’ai proposé, cee

saison, un atelier réparti sur deux mois autour de

l’œuvre de Hubert Selby Jr Last exit to Brooklyn et

plus particulièrement son dernier chapitre intitulé

Coda. Cent septante personnes se sont portées can-

didates à cet atelier et pour des raisons d’organisa-

tion évidentes j’ai limité mon choix à septante d’en-

tre elles. Trente cinq ont travaillé durant tout le mois

de juin dernier, les trente cinq autres durant le mois

d’août. Le choix de cee œuvre d’Hubert Selby était

aventureux et risqué. Bien sûr j’éprouvais une sorte

d’intuition par rapport aux possibilités de théâtra-

lisation de ce texte, intuition basée principalement

sur l’existence d’une langue musicale, très orale et

sur la présence d’une structure polyphonique, dans

une unité de temps et d’espace : la vie d’un immeu-

ble d’un quartier pauvre de Brooklyn sur une durée

se situant très précisément entre le samedi matin

et le dimanche matin. Entre les deux, une journée

et une nuit, des disputes, des enfants qui braillent,

qu’on envoie à la rue où ils apprennent la guerre,

du sexe, fantasmé ou réel, des fêtes, de l’alcool, de

la drogue, de la solitude, de la méchanceté, de la

boue, beaucoup de violence et à travers cela, de

temps à autre des bouées d’humanité, des rayons

de chaleur dus au printemps qui arrive et s’installe,

sur les arbres et dans la douceur de l’air, malgré la

misère, la pauvreté, la violence.

Mais en choisissant ce texte je ne pouvais pas imagi-

ner à quel point il se révélerait un formidable trem-

plin, à quel point le passage de ce roman à la scène

allait mobiliser ces acteurs, les porter, les stimuler. Je

n’imaginais pas que nous tracerions autant de pistes

diverses, diérentes, chacune apportant un éclairage

singulier sur l’un ou l’autre aspect du roman, sur son

contenu aussi bien que sur sa forme.

Parmi les groupes qui se sont formés, il y a ceux qui

ont creusé la notion de communauté dans ce qu’elle

peut à la fois révéler d’hostilité et de solidarité, ceux

qui ont interrogé le couple, dans son animalité et sa

puissance conictuelle, ceux qui ont voulu rendre

compte du regard des enfants, ceux qui ont cherché

à exploiter la musique du texte, ceux qui ont cherché

les glissements, ceux qui ont mis en évidence la po-

lyphonie en faisant vivre en même temps plusieurs

familles dans un même espace, ceux qui ont imaginé

une sorte de parade fellinienne qui tournerait mal à

Coney Island, ceux qui ont construit (plus ou moins)

et ceux qui ont préféré rester en improvisation.

Il y a eu de la réalité, du quotidien, de l’onirisme, de

l’excès, de la performance, des petits bouts de lms,

de la danse, de la musique…

Il y a eu l’amour pour ces personnages de déchus,

inspiré de l’amour que Selby lui-même leur portait,

l’amour pour Mary, Vinnie, Mike, Irene, Abra-

ham, Nancy, Lucy, Ada… et pour tous les enfants

qui font déborder les baignoires ou enamment les

boîtes aux leres de la Résidence. Il y a eu de l’hu-

mour aussi, un humour qui soulageait, qui libérait,

rendant possible peut-être tout simplement le fait

que nous osions nous emparer de leur vie, de leur

détresse, de cee misère, et, dans le même temps,

de leur constante aspiration au bonheur. Pendant

deux mois je me suis sentie en état d’inspiration, et

de cela je ne peux qu’être immensément reconnais-

sante à tous ceux qui ont partagé cee aventure avec

moi. J’espérais leur apporter quelque chose mais ne

soupçonnais pas à quel point j’allais être stimulée et

nourrie par leurs propositions.

Elles vivent encore en moi, avec leur richesse, leur

générosité, leur audace.

Et je n’en ai pas ni avec Selby. Pas avant un bon

moment. C’est une certitude.

Isabelle Pousseur

Avec Guillaume Alexandre, Jean-Marc Ame,

Mathieu Besnard, Delphine Bibet, Marie Bos,

Sarah Brahy, Luc Brumagne, Raphaëlle Bruneau,

Pierange Buondelmonte, Pedro Cabanas, Del-

phine Cheverry, Muriel Clairembourg, Coraline

Clément, Zoé Coulée, Christian Crahay, Pau-

line d’Ollone, Jeanne Dandoy, Anne-Sophie de

Bueger, Angelo Dello Spedale, Marie Denys, Sibel

Dincer, Jasmina Douieb, Simon Duprez, François

Ebouele, Dimitri Fornasari, Estelle Franco, Joëlle

Franco, Hélène Gailly, Simon Gautiez, Stella Giu-

liani, Anne Grandhenry, Geneviève Gühl, Vin-

cent Hennebicq, Julie Istasse, Francesco Italiano,

Sophie Jaskulski, Yvain Juillard, Caroline Kem-

peneers, Christophe Lambert, Gaëtan Lejeune,

Anabel Lopez, Seloua M’Hamdi, Aline Mahaux,

David Manet, Emilie Maréchal, Quentin Marteau,

Marie-Pierre Meinzel, Catherine Mestoussis,

Guylène Olivares, Conchita Paz, Nicolas Philip-

pe, Stéphane Pirard, Julie Rahir, Lola Riccaboni,

Nathalie Rjewsky, Marie-Rose Roland, Anne

Romain, Anna Romano, Mélanie Rullier, Cathe-

rine Salée, Michèle Schor, Sarah Sire, Emmanuel

Texeraud, Alexandre Tissot, Marcha Van Boven,

Benoît Verhaert, Pierre Verplancken, Laurence

Warin, Catherine Wilkin.

Assistanat Guillemee Laurent et Coline Struy.

1

/

4

100%