problèmes posés par les évolutions récentes Le point de

17

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011

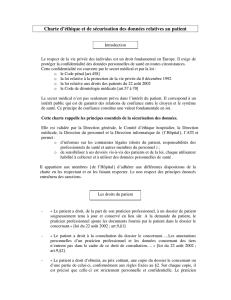

RÉFLEXION

Confidentialité et DIM :

problèmes posés par les

évolutions récentes

MISE EN PLACE DES DÉPARTEMENTS

D’INFORMATION MÉDICALE

Le PMSI a eu pour effet de rapprocher les systèmes

d’information administratifs et médicaux qui, souvent,

évoluaient de manière indépendante et étaient gérés

pour les uns par les services informatiques de l’établis-

sement, et pour les autres par des

praticiens intéressés à l’informa-

tique. Ce rapprochement a néces-

sité que soient mises en place un

certain nombre de structures et de

règles afin de préserver les notions

de confidentialité et de secret

médical et d’éviter une trop grande

disponibilité du dossier médical en

dehors de ceux qui avaient le

patient en charge.

C’est dans ce contexte qu’ont été

mis en place les départements

d’information médicale (DIM),

d’abord par circulaire en 1989 qui

définissait « une structure de l’infor-

mation médicale » ayant pour vocation d’aider les

services médicaux à faire le PMSI, de s’assurer auprès

des médecins responsables de la qualité des données

et de leur exhaustivité et « de veiller à la confidentialité

des données concernant le malade, conformément aux

recommandations de la CNIL ».

En vue de la généralisation du PMSI

en 1996, l’existence d’un « médecin respon-

sable de l’information médicale » a été

inscrite de manière légale et réglementaire

dans le code de santé publique (CSP), à

travers les articles L6113-7 et R6113-1 à 11 :

Article L6113-7 : « Les établissements de santé, publics

ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. Dans le

respect du secret médical et des droits des malades,

ils mettent en œuvre des systèmes d'information qui

tiennent compte, notamment, des pathologies et des

modes de prise en charge en vue d'améliorer la connais-

sance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de

favoriser l'optimisation de l'offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé

publics et privés transmettent les données médicales

nominatives nécessaires à l'analyse

de l'activité et à la facturation de

celle-ci au médecin responsable de

l'information médicale pour

l'établissement dans des conditions

déterminées par voie réglementaire

après consultation du conseil

national de l'ordre des médecins.

Le praticien responsable de

l'information médicale est un

médecin désigné par le directeur

d'un établissement public de

santé ou l'organe délibérant d'un

établissement de santé privé

s'il existe, après avis de la

commission médicale ou de la

conférence médicale. Pour ce qui concerne les établis -

sements publics de santé, les conditions de cette

désignation et les modes d'organisation de la fonction

d'information médicale sont fixés par décret.»

Article R6113-1 à 11 : «…Le praticien responsable

d'une structure médicale ou médico-technique ou le

praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui

le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des

informations qu'il transmet pour traitement au médecin

responsable de l'information médicale dans l'établis -

sement.

Ce médecin conseille les praticiens pour la production

des informations. Il veille à la qualité des données qu'il

confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers

médicaux et les fichiers administratifs.…

Les médecins chargés de la collecte des données

La diffusion généralisée

de l’outil informatique

dans la pratique médicale

et ses liaisons obligées avec

les outils administratifs ont

maintenant rendu perméable

la frontière entre données

médicales et données

administratives.

“

“

Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) a été généralisé à

l’ensemble des établissements de santé pour permettre de disposer d’une mesure

standardisée de leur activité au niveau national. Son système de recueil pose le

problème du respect des règles de confidentialité et du secret médical que chaque médecin

et chaque établissement de santé doivent à leurs patients.

PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page17

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011

18

RÉFLEXION

médicales nominatives ou du traitement des fichiers

comportant de telles données sont soumis à l'obli-

gation de secret dont la méconnaissance est punie

conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code

pénal.

Il en est de même des personnels placés ou détachés

auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploi-

tation de données nominatives sous leur autorité,

ainsi que des personnels intervenant sur le matériel

et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement

des données.

Après avis selon le cas de la

commission médicale d'établis -

sement ou de la conférence

médicale, le représentant de

l'établissement prend toutes

dispositions utiles, en liaison

avec le président de ces instan-

ces et le médecin responsable

de l'information médicale, afin

de préserver la confidentialité

des données médicales

nominatives. Ces dispositions

concernent notamment l'étendue,

les modalités d'attribution et de contrôle des autorisa-

tions d'accès ainsi que l'enregistrement des accès… »

Lors de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A),

qui a pour but le financement des établissements de

santé, il a été décidé d’utiliser le PMSI et son système

de recueil déjà existant pour valoriser l’activité des

hôpitaux. Ce lien direct entre ressources hospitalières et

activité médicale a rendu stratégique le contrôle du

recueil d’activité et accru le poids des directions admi-

nistratives sur les médecins responsables de l’informa-

tion médicale, posant ainsi un certain nombre de

problèmes.

LES PROBLÈMES POSÉS SUR LA

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

La gestion quasi exclusive de l’information médicale

par des médecins avant la T2A, et surtout avant le PMSI,

avait rendu peu utile une réflexion unifiée sur secret

médical, secret professionnel et confidentialité.

La diffusion généralisée de l’outil informatique dans la

pratique médicale et ses liaisons obligées avec les outils

administratifs ont maintenant rendu perméable la

frontière entre données médicales et données adminis-

tratives : les factures émises comportent les notions

d’actes en nature ou de médicaments pour les consul-

tations externes, et même (pour l’hospitalisation privée)

le groupe homogène de séjour, dont le libellé ne prête

pas à confusion sur les affections traitées. Il est prévu

que ce soit le cas à partir de 2012 pour les établis -

sements publics.

De fait, un nombre croissant de personnes a accès à des

données nominatives médicales dans le cadre d’une uti-

lisation financière ou économique, sans avoir forcément

conscience du caractère sensible de telles données.

Cette banalisation de l’accès aux données médicales

rend de plus en plus difficile une sensibilisation au

secret médical, d’autant que le traitement de ces

données, en raison de sa complexité et de la nature

financière de son utilisation, est

de plus en plus délégué aux

équipes administratives qui en

ont un usage croissant. Le suivi

de l’activité des plateaux

techniques par pôle, par UF et

parfois par praticien est de plus

en plus réalisé directement par

les services de contrôle de

gestion, avec un accès direct aux

tables individuelles nominatives,

sans aucun contrôle. La réalisa-

tion d’infocentre ou d’entrepôts

de données dans les hôpitaux

s’accompagne rarement d’une gestion fine des

habilitations, par méconnaissance des règles, paresse

intellectuelle, pour éviter des complications organisation-

nelles ou pour des problèmes de coûts de dévelop pement.

Dans les rares cas où le problème de l’accès est posé,

on se trouve face à des divergences d’interprétation

sur la notion de secret médical et secret professionnel.

Pour une partie non négligeable d’administratifs, toute

personne soumise au secret professionnel et travailllant

dans l’établissement doit pouvoir avoir accès aux

données médicales nominatives des patients dans la

mesure où elle agit dans le cadre de ses missions. Il est

vrai que la loi du 4 mars 2002 qui redéfinit le secret

des informations auquel le patient a droit peut être inter-

prétée de manière différente.

La loi du 4 mars 2002 stipule que

« toute personne

prise en charge par un professionnel, un établis -

sement, un réseau de santé ou tout autre organisme

participant à la prévention et aux soins a droit au

respect de sa vie privée et au secret des informa-

tions le concernant. Excepté dans les cas de

dérogation, expressément prévus par la loi, ce

secret couvre l’ensemble des informations

concernant la personne venues à la connaissance

du professionnel de santé, de tout membre du

personnel en relation, de par ses activités, avec ces

établissements ou organismes. Il s’impose à tout

professionnel de santé, ainsi qu’à TOUS les profes-

sionnels intervenant dans le système de santé. »

La sujétion administrative

ruine la nécessaire

indépendance que le médecin

responsable de l’information

médicale devrait avoir pour être

garant de la confidentialité des

informations médicales

“

“

PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page18

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011

19

RÉFLEXION

Beaucoup interprètent le fait que, ce secret s’imposant

à « tous les professionnels intervenant dans le système

de santé », tous les professionnels de santé ont donc

droit à un accès à toutes les informations médicales. Bien

que cette interprétation ait été jugée abusive par le

conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), elle

continue à avoir cours dans les établissements, le CNOM

n’étant pas reconnu comme ayant une valeur contrai-

gnante par l’administration.

D’autre part, le même article L1110-4 du CSP précise que

« lorsque la personne est prise en charge par une équipe

de soins dans un établissement

de santé, les informations la

concernant sont réputées

confiées par le malade à l’en-

semble de l’équipe ». Là encore,

la notion d’équipe est interprétée

de façon éminemment variable

selon les établissements. Certains

d’entre eux ont, d’ores et déjà,

ouvert l’ensemble des informations

du dossier patient informatisé à

l’ensemble des soignants de

l’hôpital, sans aucun contrôle de

ces accès, ce qui, outre les

éventuels manquements au secret

professionnel que cela peut

entraîner, a déjà eu la conséquence qu’une partie

importante du personnel refuse de se faire soigner dans

son établissement quand il en a le choix.

LES PROBLÈMES POSÉS SUR LA

POSITION DU MÉDECIN RESPONSABLE

DE L’INFORMATION MÉDICALE

La fonction de médecin responsable de l’information

médicale (MRIM) a été créée afin que la dérogation

légale qu’est le PMSI au secret médical puisse être sous

la responsabilité d’un médecin et que celui-ci puisse

garantir la confidentialité des données transmises.

La mise en place de la T2A a infléchi cette fonction

principale du MRIM vers celle de production des

informations nécessaires à la facturation des séjours. Le

centre de gravité de leur activité s’est donc déplacé du

médical vers l’administratif, ce qui s’est traduit dans un

certain nombre d’établissements par l’intégration du

MRIM à un pôle administratif (31 % des DIM de CHU

sont rattachés directement à la direction générale de

l’établissement, à la CME, ou aux deux).

Cette sujétion administrative ruine la nécessaire indépen-

dance que le MRIM devrait avoir pour être garant de la

confidentialité des informations médicales, notamment

quand elle est une gêne à l’évaluation de l’activité

médicale et de sa valorisation.

Pour ceux qui dépendent encore d’un pôle médical ou

médico-technique, le renforcement des pouvoirs

exclusifs du directeur sur la carrière d’un praticien hospi-

talier à travers la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires

(HPST) rend plus difficile encore l’exercice indépendant

d’un contrôle de la confidentialité. Si, dans la plupart des

cas, une négociation intelligente est possible, des conflits

peuvent néanmoins survenir et malheureusement conduire

aujourd’hui à des actions autoritaires allant jusqu’à la

mise en recherche d’affectation du praticien gênant.

Ce risque est d’autant sensible pour le MRIM qu’un e

partie des recettes des établis-

sements est liée aux données

médicales qu’il gère dans le cadre

de la T2A. Des dysfonction -

nements dans le recueil ou le

traitement de ces informations

peuvent conduire à des pertes

financières conséquentes et la

demande d’audit de la chaîne de

l’information médicale par

l’administration devient de plus

en plus fréquente en cas de

problèmes financiers de l’établis-

sement.

Enfin, le rôle du MRIM dans la

préservation de la confidentialité

est interprété selon les établissements : si certains

l’assurent pour des informations médicales, y compris

les dossiers papier ou la communication à des tiers,

d’autres voient attributions limitées aux strictes

données du PMSI (fichiers résumés de séjour), sans

droit de regard sur le reste de l’information médicale.

LES PROBLÈMES POSÉS SUR LE

RECOURS À DES SOCIÉTÉS EXTERNES

Si des contrôles qualité sont pratiqués régulièrement

dans le cadre des procédures normales d’un MRIM, il

devient de plus en plus fréquent que des audits

externes soient réclamés par les établissements. Ils sont

même gérés de manière institutionnelle par des

structures officielles comme l’Agence nationale d’appui

à la performance des établissements de santé (ANAP)

qui assure auprès de centaines d’hôpitaux des

missions d’amélioration de la performance, aboutissant

à la signature de contrats tripartite ANAP-ARS-hôpital.

Dans ce cadre, il est proposé à l’établissement des

audits externes de la chaîne de codage PMSI, réalisés

par des sociétés externes privées avec lesquelles l’ANAP

a passé marché. Ces audits consistent, à partir du fichier

de RSS que récupère la société, à tirer au sort des

dossiers que le personnel de ces sociétés, pas forcément

médecin, va recoder à partir du dossier patient.

La difficulté

pour le médecin responsable

de l’information médicale

est de faire part

de ses préventions sur

la rupture de laconfidentialité

sans être soupçonné de vouloir

faire obstacle à l’évaluation

de ses pratiques.

“

“

PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page19

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011

20

La difficulté pour le MRIM est de faire part de ses pré-

ventions sur la rupture de la confidentialité sans être

soupçonné de vouloir faire obstacle à l’évaluation de ses

pratiques.

Quand de tels audits ont été pratiqués, les mêmes

sociétés proposent souvent, dans la lancée, des contrats

« d’optimisation » du codage. Ceux-ci consistent à

essayer de maximiser la valorisation des séjours en

recherchant dans les dossiers patients certains

éléments qui pourraient manquer. Les promesses de

gain (parfois plusieurs millions d’euros) sont difficiles à

refuser pour des établissements en difficulté financière.

Il est ardu dans ces conditions de faire valoir les

exigences de confidentialité face à ces recettes

potentielles, tant vis-à-vis de l’administration que des

cliniciens confrontés à des manques de moyens. Il est

d’autant plus malaisé au MRIM de faire valoir ces

problèmes de confidentialité que ce manque de

recettes lui est implicitement reproché, comme

pouvant venir d’une insuffisance professionnelle que

vient pallier la société externe.

Il arrive donc, à l’issue de ces procédures, que le MRIM

apparaisse plus comme un obstacle à une bonne valo-

risation de l’activité, tant par le défaut de recettes qui est

mis en évidence par les sociétés externes, que par ses

préventions sur leur activité pour récupérer ces recettes

et « optimiser » le codage. Il apparaît désormais plus

avantageux à certains établissements de supprimer les

postes de MRIM ainsi que les services auxquels il est

rattaché, et de confier à ces sociétés externes le soin de

gérer l’intégralité de l’information médicale, de la

valoriser et de la contrôler.

Les personnes qui interviennent ne sont donc plus du

personnel médical hospitalier, mais des contractants,

directement payés par l’administration et n’ayant plus

aucune indépendance. Le corps médical n’a plus aucune

implication dans ce processus puisqu’il dépend exclu-

sivement de marchés passés entre l’administration et ces

sociétés. L’externalisation de ces tâches, pourtant de

nature médicale, permet aux directions de s’affranchir de

tout contrôle médical, ce qui crée un fâcheux précédent

qui pourrait s’appliquer à d’autres types d’activités.

On notera que l’effet d’aubaine créé par ce type de

prestations de services a suscité de très nombreuses

vocations : certains MRIM ont créé leur société et

développent cette activité à titre privé en plus de leurs

fonctions hospitalières. D’autres personnes, encore

moins scrupuleuses, s’engagent à une « optimisation »

éclair (plusieurs milliers de dossiers en quelques

semaines), utilisant des personnes n’ayant aucune

compétence dans le domaine de la santé, mais

rapidement formées. Elles proposent une rémunération

au pourcentage de dossiers « optimisés », de l’ordre

parfois de 10 % ou 12 %, sur les gains annoncés. Il arrive

que certaines fassent valoir des fausses autorisations.

On notera que l’implication de MRIM dans de telles

sociétés explique le peu de réactions officielles des

collèges les représentant, malgré les demandes répétées

de certains membres.

Dr Jérôme FAUCONNIER

Pôle de Santé Publique

Département d'Information Médicale, CHU Grenoble

RÉFLEXION

L’intervention de personnes externes, ne participant

pas aux soins, pose nécessairement le problème de

la mise à leur disposition de données médicales

nominatives. Cette question se pose tant pour

le MRIM que pour le praticien ayant en charge

le patient, chacun étant soumis pour ce qui le

concerne au secret médical.

En conclusion

L’importance stratégique de l’information

médicale dans le financement des établis -

sements conduit de plus en plus de directions

à vouloir la contrôler, jusqu’à réaliser de

véritables « hold-up » de cette fonction de

nature médicale, au mépris de toutes les règles

de confidentialité.

Une certaine indifférence, voire une compli-

cité du corps médical, peut-être ignorant de

ce qui est en jeu, facilite cette usurpation. La

récente loi HPST devrait pourtant accentuer

ce type de démarche et éventuellement

l’étendre à d’autres champs de l’activité médi-

cale, afin de s’affranchir de la relative indé-

pendance qu’ont les médecins hospitaliers

dans leur pratique face à leur administration.

Il convient donc d’examiner avec attention

cette évolution, tant pour les problèmes de

confidentialité et de rupture du secret médical

qu’elle pose, que pour le modèle de relation au

corps médical qu’elle annonce.

PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page20

http://www.snphar.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi - n° 57 - Juin 2011

21

RÉFLEXION

Le SNPHAR-E a été alerté par plusieurs médecins responsables de l’information médicale hospitalière, très inquiets quant au respect des règles

de confidentialité et du secret médical que chaque médecin et chaque établissement de santé doivent à leurs patients.

Alors que la réglementation est très stricte (Art L.6113-7), imposant le respect du secret médical et des droits des patients pour l’analyse de

l’activité hospitalière, avec même un risque pénal si ce secret n’est pas respecté, de plus en plus d’établissements, étranglés budgétairement,

externalisent à des sociétés privées le codage des pathologies et actes réalisés. Des données médicales nominatives du dossier médical sont

extraites par du personnel non médical n’ayant rien à voir avec le patient, ce qui est contraire aux recommandations de l’Ordre.

Mais en 2011, que valent les principes éthiques et déontologiques de respect de la confidentialité face à certaines directions pilotant des

établissements en grande difficulté financière et dont le financement repose entièrement sur cette saisie d’informations ?

Les médecins de l’informatique médicale, soumis à forte sujétion administrative, qui ont essayé dans certaines structures de faire valoir ces règles

ont subi culpabilisation et chantage, allant jusqu’à des menaces de mise en recherche d’affectation ou pressions diverses. Certains

établissements ont même supprimé totalement l’information médicale interne pour l’externaliser dans sa totalité. Comme si les données

médicales pouvaient être traitées comme le ménage ou la restauration ! C’est d’ailleurs sûrement un nouveau marché, puisqu’apparaissent

des sociétés spécialisées dans le codage externalisé, avec primes au rendement pour des employés qui n’ont rien à voir avec la santé et ses

principes…

Pourtant, la CNIL et le conseil de l’ordre, consultés, convergent formellement pour exiger que soit garantie la confidentialité des données

éventuellement transmises qui, en aucun cas, ne devraient contenir les identifiants des patients, ce qui signifie qu’en l’état actuel, les données

type RSS ou RSA ne doivent pas être transmises aux auditeurs externes.

Il est nécessaire que chaque médecin hospitalier clinicien, garant des données concernant ses patients, sache que celles-ci sont

peut-être livrées à des sociétés privées sans garantie sur la confidentialité. C’est désormais une responsabilité partagée entre médecin

de l’informatique et médecins cliniciens.

Le SNPHAR-E sera d’une vigilance extrême pour défendre les collègues menacés dans le respect de leur indépendance professionnelle alors qu’ils

sont le dernier rempart de la confidentialité et du secret médical.

Le SNPHAR-E a pris ce dossier en main désormais au niveau national et va le porter fortement.

Le point de vue du SNPHAR-E

MAI 2011

19 mai Commission SMART (CFAR)

20 mai Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)

JUIN 2011

15 juin Réunion du comité de coordinnation sur le livre du SNPHAR-E à paraître (Paris)

16 juin Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)

17 juin Rencontres interprofessionnelles du conseil d'administration du SNPHAR-E.

Invités : les internes, CCA, jeunes PH. Hôpital Pompidou (Paris)

20 juin Rencontres avec les représentants du PS : présentation de la plateforme du

SNPHAR-E

21 juin Bureau et directoire du CFAR (Paris)

22 juin Table ronde du groupe Socialistes Radicaux Citoyens à l'Assemblée Nationale :

Les risques psychosociaux au travail

30 juin Réunion de la Commission Statutaire Nationale (CNG Paris)

JUILLET 2011

6 juillet AG INPH ( Paris)

8 juillet Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E : rencontre président SFAR et

président du CFAR (Paris)

SEPTEMBRE 2011

8 septembre Bureau du CFAR (Paris)

9 septembre Réunion du conseil d'administration SNPHAR-E (Paris)

21 - 25 septembre Congrès national de la SFAR

RETROUVEZ-NOUS TOUS LES JOURS, 24/24 SUR FACEBOOK ET TWITTER

AGENDA DU CA

PHARE_57:Juin 30/06/11 12:17 Page21

1

/

5

100%