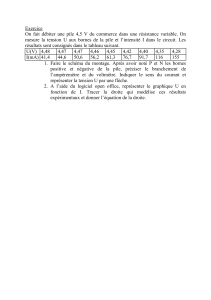

Ch12-Les piles

CH 12 LES PILES

Une pile électrochimique est un générateur qui transforme une partie de l'énergie chimique venant d'une

réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique.

I- TRANSFERT SPONTANE D’ELECTRONS

1- Réaction spontanée par transfert direct d'électrons.

Soit le système chimique mettant en présence du zinc métal, du cuivre métal dans une solution constituée

d'un mélange d''ions cuivre II et d'ions zinc. L'évolution du système correspond à la réaction d’oxydo-

réduction d'équation mettant en jeu les couples Cu

2+(aq)

/

Cu

(s)

et Zn

2+(aq)

/Zn

(s)

et la réaction :

Cu

2+(aq)

+ Zn

(s)

= Cu

(s)

+ Zn

2+(aq)

dont la constante d’équilibre est K = 2

x

10

37

Si initialement Q

r,i

=

1 (car [Zn

2+

] = [Cu

2+

]) alors Q

r,i

< K

et donc l'évolution se fait dans le sens direct :

on observe la production de cuivre métal et la disparition d'ions

cuivre (décoloration de la solution).

Il existe un transfert spontané d’électrons de Zn (réducteur, qui les donne) vers Cu

2+

(oxydant, qui les capte).

Cu

2+(aq)

+ 2 e

-

→

→→

→ Cu

(s)

Zn

(s)

→

→→

→ Zn

2+(aq)

+ 2 e

-

Les électrons n'ayant pas d'existence en solution aqueuse, ce transfert se fait directement entre Zn et Cu

2+

.

Ce transfert d’électrons est-il possible s’il n’y a pas contact direct entre l’oxydant et le réducteur ?

2- Transfert d’électrons : spontané et indirect

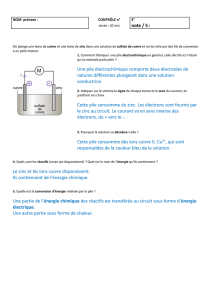

a- Réalisation d’une pile électrochimique

A l’ampèremètre, on lit I > 0 donc, le courant électrique

circule de la plaque de Cu vers la plaque de Zn ; d'où une

borne positive et une borne négative :

Le courant électrique correspond à un déplacement

d'électrons dans les métaux et d'ions en solution qui se

déplacent de la plaque de zinc vers la plaque de cuivre.

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/pile.swf

• D’où proviennent les électrons ?

Ils proviennent de la plaque de Zn : Zn

(s)

= Zn

2+(aq)

+ 2 e

-

Oxydation de Zn

• Que leur arrivent-t-ils quand ils arrivent à la plaque de Zn ?

Les électrons ne peuvent pas aller dans la sol. aqueuse, ils n’existent pas en solution aqueuse. De plus, ils

ne peuvent pas s’accumuler sur la plaque de Cu donc : Cu

2+(aq)

+ 2 e

-

= Cu

(s)

Réduction de Cu

2+

• Compartiment de droite ou demi-pile de droite :

Il y a formation d’ions Zn

2+

donc apport d’ions Cl

–

provenant du pont salin pour maintenir

l’électroneutralité de la solution ⇒ les anions (Cl

–

, SO

42–

) se déplacent dans le sens des électrons.

• Compartiment de gauche ou demi-pile de gauche :

Il y a consommation d’ions Cu

2+

donc apport d’ions K

+

provenant du pont salin pour maintenir

électroneutralité de la solution ⇒ les cations (Cu

2+,

Zn

2+

et K

+

) se déplacent dans le sens du courant.

• Le pont salin ferme le circuit électrique.

b- polarité

Un voltmètre branché aux bornes de la pile mesure U

CuZn

> 0 or U

CuZn

= V

Cu

– V

Zn

> 0

donc V

Cu

> V

Zn

donc plaque de Cu : pôle ⊕ : réduction de Cu (consommation d’électrons)

plaque de Zn : pôle ⊖ : oxydation de Zn (production d’électrons)

c- Bilan de fonctionnement de la pile

Cu

2+(aq)

+ Zn

(s)

= Cu

(s)

+ Zn

2+(aq)

Quand la pile débite du courant, la réaction se produit dans le sens direct.

Il y a transfert spontané d’électrons de Zn vers Cu

2+

alors que Zn et Cu

2+

sont séparés.

Les quantités de matière n(Cu) et n(Zn

2+

) augmentent et n(Zn) et n(Cu

2+

) diminuent.

II- GENERALISATION

1- Constitution d'une pile au laboratoire

• C’est l’association de 2 demi-piles reliées par un pont salin.

• Chaque demi-pile est constituée d'une lame métallique M plongeant dans une solution contenant l'ion

métallique correspondant M

n+

. Les lames métalliques sont appelées électrodes et constituent les bornes

de la pile.

• Le pont salin permet le contact électrique entre les 2 solutions ioniques et maintient l'électroneutralité

des solutions ioniques grâce à une solution ionique concentrée et chimiquement inerte.

• Quand la pile fonctionne, il y a déplacement des électrons dans les métaux et d’ions dans les solutions

ioniques et le pont salin.(anions dans le même sens que les électrons et cations dans le même sens que I)

2- Réactions aux électrodes et pôles de la pile

• Quand la pile fonctionne, il se produit une réaction d’oxydo-réduction.

• On appelle Anode, l'électrode où a lieu la réaction d'oxydation (Red → Ox + n e

-

).

A l’anode, il

y a

production d'électrons. C’est le pôle ⊖ de la pile.

Les électrons produits par l’anode partent de l’anode dans le circuit, le courant I arrive à l’anode.

• On appelle Cathode, l’électrode où a lieu la réaction de réduction (Ox + n e

-

→Red)

A la cathode, il y a consommation d'électrons. C’est le pôle ⊕ de la pile.

Les électrons arrivent à la cathode et le courant I sort de la cathode.

3- Fonctionnement de la pile

• Quand la pile fonctionne, il se produit une réaction d’oxydo-réduction qui est la réaction d’oxydo-

réduction spontanée qui peut avoir lieu entre les couples redox en présence ⇒

⇒⇒

⇒ comparaison Qr et K

pour prévoir le sens d’évolution spontané.

• Quand la pile débite, la réaction d’oxydo-réduction évolue donc le système est hors équilibre.

Il évolue jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint c’est-à-dire jusqu’à ce que Qr = K ⇒

⇒⇒

⇒ I

eq

= 0.

La pile est usée quand cet état d'équilibre est atteint ou quand un des réactifs a totalement disparu.

4- Schéma conventionnel d'une pile

Pour le schéma conventionnel d’une pile, on représente toujours le pôle ⊖ à gauche.

Deux cas peuvent se présenter :

a- Cas où les couples mis en jeu sont tous les deux de la forme M

n+

/M

M est un métal qui joue le rôle d'électrode

La représentation formelle de la pile est obtenue en plaçant la borne négative à

gauche et en indiquant les espèces chimiques rencontrées dans la pile.

Le pont salin est représenté par une double barre.

couples redox : M

1n

1

+

/M

1

et M

2n

2

+

/M

2

en supposant que M

1

est le pôle ⊖

demi-pile 1 demi-pile 2

⊖ M

1

/ M

1n

1

+

// M

2n

2

+

/M

2

⊕

b- Cas où les couples mis en jeu ne font pas apparaître de métal.

Les électrodes sont alors constituées d'un conducteur inerte (en général le platine Pt ou le carbone).

⊖ Pt / Red

1

/ Ox

1

// Ox

2

/ Red

2

/ Pt ⊕

5- Exemples

• pile Daniell vue précédemment :

⊖

⊖⊖

⊖ Zn / Zn

2+

// Cu

2+

/Cu ⊕

⊕⊕

⊕ (Daniell : nom du physicien qui l’a conçue en 1836)

Bilan de fonctionnement : Cu

2+(aq)

+ Zn

(s)

= Cu

(s)

+ Zn

2+(aq)

• pile saline ou pile Leclanché (= nom de son inventeur : Georges Leclanché, ingénieur français :

⊖

⊖⊖

⊖ Zn/Zn

2+

,2Cl

–

,NH

4+

Cl

–(aq)

// NH

4+

Cl

–(aq)

,MnO

2

/MnO(OH) /C ⊕

⊕⊕

⊕

Couples redox : Zn

2+

/Zn et MnO

2

/MnO(OH)

Bilan de fonctionnement : Zn

(s)

+ MnO

2(s)

+ 2 H

+(aq)

→ Zn

2+(aq)

+ MnO(OH)

(s)

- L’électrode de Carbone est chimiquement inerte et ne sert qu’à assurer le contact.

- Electrolyte (NH

4+

Cl

–

) acide : NH

4+

apporte des ions H

+

• pile alcaline :

⊖

⊖⊖

⊖ Zn/ZnO, K

+

OH

–(aq)

//K

+

OH

–(aq)

, MnO

2

/MnO(OH) /C ⊕

⊕⊕

⊕

Couples redox : ZnO/Zn et MnO

2

/MnO(OH)

Bilan de fonctionnement : Zn

(s)

+ 2 MnO

2(s)

+ H

2

O → ZnO

(s)

+ 2 MnO(OH)

(s)

- Electrolyte (K

+

,OH

–

) basique : HO

–

base forte d’où le nom alcalin signifie basique

• pile bouton : (piles alcalines)

⊖

⊖⊖

⊖ Zn/ZnO, K

+

OH

–(aq)

//K

+

OH

–(aq)

, Ag

2

O/Ag /C ⊕

⊕⊕

⊕

-Couples redox : ZnO/Zn et Ag

2

O/Ag

-Bilan de fonctionnement : Zn

(s)

+ Ag

2

O

(s)

→ ZnO

(s)

+ 2 Ag

(s)

Ces piles contiennent autant d’énergie que les piles salines ou alcalines mais sont moins encombrantes.

Remarque : dans chaque cas, l’électrolyte (solution d’ions) est gélifié (et non liquide pour un transport facile)

Quelques piles usuelles : voir livre p 214-215-216

Animation : constituer sa pile

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/electroChem/voltaicCellEMF.html

III- GRANDEURS CARACTERISTIQUES

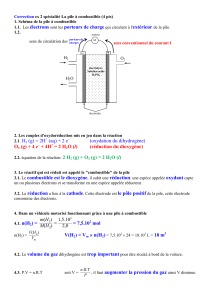

Rappel :

pile en convention générateur caractéristiques : U

PN

= f(I)

Quand la pile débite, u

PN

= E – rI (I ≠0)

E : fem (ou tension à vide) et r : résistance interne de la pile

La fem d’une pile électrochimique est mesurée en plaçant un voltmètre aux bornes de la pile (I = 0)

La f.e.m. dépend uniquement :

- des couples oxydant-réducteurs la constituant

- de la concentration des solutions ioniques

- de la température

U

PN

(V)

I (A)

U

PN

pile

N

P

IV- ETUDE QUANTITATIVE

1- Quantité d'électricité débitée par une pile pendant une durée ∆t : Q

Une pile, débitant un courant d'intensité constante I pendant une durée ∆t, fait circuler une quantité

d'électricité Q telle que :

Q = I.∆

∆∆

∆t avec Q en coulomb (C) si I est en ampère et ∆t en seconde

L'intensité du courant circulant dans le circuit est due à un déplacement d'électrons.

Q est donc la charge électrique véhiculée par les électrons échangés au cours de la réaction

d'oxydoréduction.

La charge électrique d’une mole d'électrons est appelée FARADAY et est notée F : 1F = N

A

.e

avec constante d’Avogadro : N

A

= 6,022.10

23

mol

-1

et charge élémentaire : e = 1,602.10

-19

C

d'où 1 F = 96500 C.mol

-1

Charge électrique de n moles d'électrons : Q = n(e

-

).F = n(e-).N

A

.e avec Q (C), n(e

-

) le nombre de moles

d’électrons échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction.

2- Capacité d'une pile : Q

max

La capacité Q

max d’une

pile est la quantité maximale d'électricité qu'une pile peut fournir avant d'être usée.

Elle s’exprime en Coulomb (C).

Q

max

= I. ∆t

max

Pour une pile dont l'équation associée est : aRed

1

+ bOx

2

→ c Ox

1

+ d Red

2

à partir des couples Ox

1

/ Red

1

et

Ox

2

/ Red

2

de ½ équations : Red

1

= Ox

1

+ n

1

e

–

et Ox

2

+ n

2

e

–

= Red

2

, on peut montrer à partir de la formation de

Ox

1

que Q

max

= n

1

cx

f

F où x

f

est l'avancement final de la réaction ou à partir de la disparition de Ox

2

que Q

max

=

n

2

bx

f

F

Ces relations permettent de déterminer x

f

et savoir si une pile est usée parce que Q

r

= K ou parce que l'un

des réactifs a été entièrement consommé.

Voir §2 p212-213

1

/

4

100%