Untitled - GWDSpace

publicité

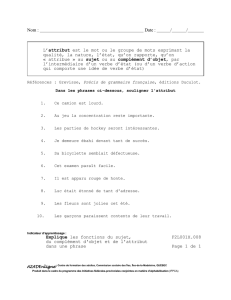

GRAMMAIRE ARABE.

Se vend À Paris

,

père et fils, Libraires de la Bibliothèque

impériale rue Serpente n.° 7.

a tiré

quelques exemplaires sur papier vélin.

Chez De Bure

,

On

On trouve ,

,

les mêmes

che%

les

Libraires,

Ouvrages

suivans du

même Auteur:

Mémoires

de la

diverses

sur

antiquités,

de la Perse

et

,

sur

fes médailles des rois

des Sassanides ; suivis de l'Histoire de cette dynastie, traduite

du persan de Mirkhond. Paru, de V Imprimerie (lu Louvre {Imprimerie royale],

dynastie

*793> * 'v°l- W~4-9

Franc de port.

ou

Extraits de divers écrivains Arabes,

,

On vient de

tant en

q vol.

in-/}..0

LI

avec

,

qui

fig.

,

en

.

,

prose

.

42.

,

Mémoires de l'Académie

XLVH, XLVIII

tome

.

mettre en vente

tomes

Le

$ fr.

à

Franc de port par la poste.

et

1

l'usage des élèves de l'École spéciale des langues Orientales

Paris, de l'Imprimerie impériale 1806 3 vol. in-8." brochés.

366*.

qu'envers,

Histoire

pl#nche$, hwché.

19.

Chrestomatbie Arabe,

vivantes.

de ç

***

XLIX

et

,

royale

h la même adresse,'"

des

L. Paris, de

inscriptions et belles-lettres,

l'Imprimerie impériale i8op

,

renfermera les tables

,

8q fr.

feuilles

et

terminera entièrement

cette

collection

le

paraîtra plus promptement possible.

Ces quatre volumes ont été imprimés

cédera.

à

beaucoup plus petit

nombre que les

pré

»

GRAMMAIRE ARABE

A

DES

ÉLÈVES

L'USAGE

DE

L'ÉCOLE SPÉCIALE

DES

LANGUES ORIENTALES

VIVANTES;

AVEC FIGURES.

Par A. I, SILVESTRE DE SACY.

SECONDE

A

DE

PARTIE.

PARIS,

L'IMPRIMERIE

IMPÉRIALE.

M. DCCC. X.

Haec

qui puer neglexerit, vel adolescentior vir factus in scriptoribus

legendis versatissimus, ubique locorum hœret, saepè pedem ofFendit

ad minimos scrupulos, et in parvis graviter labitur. Si desideramus nucleum,

cortex

frangendus est, et cum aliquâ amaritudine perrumpendus. Studium

linguarum in universum in ipsis primordiis triste est et ingratum ; sed

priinis diffîcultatibus labore improbo et ardore nobili perruptis posteà ubi

sanctissima antiquitatis monumenta versare licet cumulatissimè beamur.

,

,

Arabicis

,

,

,

,

,

,

L. C. Vttlchenatrii Observ. acad.

adorig.

Crac. éd. ah. p. 27.

h

TABLE

Des

conterais dans la II.e Partie.

Chapitres

TROISIÈME.

LIVRE

De la

Syntaxe.

Chap. I." Division de la syntaxe

taxe et la construction

en

deux

la syn

parties,

Page

Chap. II. De la syntaxe proprement dite

Chap. III. Des

règles de dépendance

en

2.

général

Chap. IV. De la syntaxe des verbes , par rapport

des temps et des modes

15.

nominatif

l'emploi

a.

16.

Chap. V. De la syntaxe des noms, par rapporta

des cas

S. I." Du

S. II. Du

i.

l'emploi

35.

36.

«

génitif

39.

S. III. De l'accusatif

Circonstances de temps

48.

59.

60.

Circonstances de lieu

Circonstances de manière

62.

,

Circonstances de manière relatives à l'action

66.

Circonstances de

67.

Circonstances

exprimé,

adjectift

avec

le

comparaison

servant

soit par

soit par

à restreindre

un

un

à déterminer l'attribut

verbe concret, soit par

nom ou un

sujet est indiquée par

entendu

ou

un

simple

adjectif dont la relation

le verte

être, exprimé

.

eu sous-

ibid.

chapitres.

table des

y;

Circonstances de

Page

motif, d'intention

68,

l'usage des cas pour exprimer le compellatif

la complainte.

7&

Chap. VI. De

et

*

Chap. VII.

Syntaxe du sujet

et

de l'attribut

Chap. VIII. Des

Chap.

80.

.

complémens en général

IX. Des complémens objectifs tant immédiats que

médiats des verbes, et des changemens qu'ils éprouvent

quand les verbes passent à la voix objective

X. Syntaxe des complémens des noms

XI. Syntaxe particulière des noms d'action.

XII. Syntaxe particulière des adjectifs verbaux par

rapport aux règles de dépendance

.

.

.

»

.......

Chap.

Chap.

Chap.

.

.

,

.

.

92,

97»

107,

128.

,

142.

S. I.cr

§. II.

§.

Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms d'agent.. 143.

Syntaxe des adjectifs verbaux appelés noms de patient. 153.

III. Syntaxe des adjectifs verbaux simplement qualificatifs. 156*

Chap. XIII.

et

Syntaxe des complémens objectifs des verbes,

autres complémens, dans le cas d'inversion

163*

Chap. XIV.

Syntaxe

des

propositions complémentaires.

176.

Syntaxe des verbes admiratifs et exclamatifs

XVI. Concordance du verbe avec le sujet.

1835.

XVII. Règles de dépendance et de concordance qu'on

doit observer lorsqu'un même nom sert de sujet à plu*

sieurs verbes ou de sujet a un verbe et de complé

au

ment a un autre

enfin d'attribut a plusieurs pro^

Chap, XV.

Chap.

Chap.

171.

.

.

.

»

,

,

positions

...

.

*

<

..............

Chap. XVIII. Concordance du

Chap,. XIX. Concordance des

tratifs

et

des pronoms

sujet

et

les

.

.

.

,,

.

..

.

de l'attribut.

adjectifs,

avec

,.

.

.

.

,

.

.....

198V

204.

des articles démons

noms

Çhap> XX* Çom.Qrd,am des appojitifs .;..*,*,.«

207..

*

«

*

.

224.

TABLE DES

Chap. XXI. Concordance des

vjj

CHAPITRES.

liés par des

mots

particules

Page

conjonctives

Chap. XXÏI.

Syntaxe particulière des verbes qui

complément un sujet et un attribut.

Chap. XXIII.

Syntaxe particulière

Chap. XXIV.

servent

à

Chap. XXV.

§. I."

$. II.

Numératifs cardinaux

Numératifs ordinaux

des

...

.

termes

Chap. XXX.

240.

25

r.

ibid.

.

273.

déterminatif. 276.

Syntaxe particulière de l'adjectif conjonctif

278.

conjonctifs et interrogatifs

Syntaxe

Syntaxe

des pronoms

des

297.

propositions qui fontfonction de

circonstanciels d'état.

Syntaxe

303.

des particules indéclinables

306.

Syntaxe des prépositions

Syntaxe des expressions adverbiales elliptiques appelées

=

noms

238.

noms

Chap. XXIX.

de verbes

,

servent au

Syntaxe

»...

,

S. III. Observations sur la conjonction c_>

S- IV. Syntaxe des particules d'exception et

§• V.

.

numératifs

particulière de l'article

Syntaxe

Chap. XXVIII.

§. I.cr

S, II.

..

.

Chap. XXVII.

et

235.

des verbes abstraits

des

r.

pour

Syntaxe particulière des adjectifs verbaux qui

exprimer le comparatif et le superlatif. y.

Syntaxe particulière

Chap. XXVI.

ont

23

même usage

de la particule

309..

ibid,,

qui

autres mots

315

,

suppositive

ibid.

et

négative Vy

Chap. XXXI. De la construction proprement dite.

,

.

.

.

322.

324.

S. I.er Construction du sujet, du verbe et ds l'attribut

325^.

§. II. Construction du verbe et de ses complémens objectifs

médiats et immédiats

3 3 y..

S. III. Construction du nom et de ses complémens

339*

§. IV. Construction

des termes circonstanciels.

34°*

Virj

CHAPITRES.

DES

TABLE

S. V. Construction des prépositions relativement à leurs ante'

Page

cédens et a leurs conséquens

Chap. XXXII. De

l'ellipse

Du pléonasme

Des licences poétiques

Chap. XXXIII.

Chap. XXXIV.

37 *•

Chap. I." De la

proposition

parties

propositions

tant

Chap. IV. De

l'inchoatif.

Chap. V. De

l'énonciatif

37?-

général

des diverses

nature

Chap. III. Des

en

des

système

Arabes.

grammairiens

Chap. II. De la

359-

considérée suivant le

Syntaxe

34&-

QUATRIÈME.

LIVRE

De la

344*

*

380.

propositions

essentielles

des

qu'accessoires

382.

»...

383.

.

385.

Chap. VI. Du verbe

386.

Chap. VII. De

ibid.

l'agent

Chap. VIII. Du

Chap. IX. Du

Chap. X. Du

Chap. XI. Du

patient

terme

circonstanciel d'état

389.

spécificatif.

complément mis au génitif

terme

Chap. XII. De la chose

Chap. XIII. Des

Chap. XIV.

388.

-.

390.

391.

exceptée

392.

appositifs

Observations

sur

ibid.,

les

chapitres précédens.

Chap. XV. De la construction

Chap. XVI. De la concordance.

.

.

.

k

.

*

395.

396.

402.

Chap. XVII. Des

règles de la dépendance

l'influence du verbe.

nom

d'agent

CHAP, XVIII. De

CHAP. XIX.

Du

CHAP. XX. Du

nom

Chap. XXI. De

de

nom

en

général. Page

404.

ibid.

4°8.

41

patient.

assimilé

l'adjectif

Chap. XXII. Du

I*

CHAPITRES.

DES

TABLE

au

verbe

'•

4*3-

4*6.

d'action

Chap. XXIII. Du rapport d'annexion

.

4-8,

«-

420.

parfait

421.

Chap. XXV. Des particules qui exigent le génitif

Chap. XXVI. Des particules qui ont deux régimes, l'un au

ibid.

nominatif, l'autre h l'accusatif.

423«

Chap. XXVII. Des particules négatives U et Vnon.

le

l'ac

nom à

Chap. XXVIII. Des particules qui mettent

424«

cusatif

le

mettent

au

verbe

mode

Chap. XXIX. Des particules qui

429subjonctif

mettent

le verbe au cas

Chap. XXX. Des particules qui

Chap. XXIV. Du

nom

.

.....

.

nommé

djezm

Chap. XXXI. Des

ou

.

mode conditionnel

qui

noms

mettent

430.

le verbe

au

mode

conditionnel

Chap,

XXXIÏ. Des

432.

noms

Chap. XXXIII. Des

d'une

noms

signifcation

qui équivalent

vague

aux

verbes

Chap. XXXIV. Des verbes abstraits

d'approximation

XXXVI. Des verbes de louange et de

XXXVII. Des verbes appelés verbes

XXXVIII. Des régissans logiques

Chap.

Chap.

ibid.

434.

ibid.

Chap. XXXV. Des verbes

Chap.

.

436.

blâme

437.

de

439.

cœur

442.

DES

TABLE

X

CHAPITRES.

Chap. XXXIX. De la syntaxe de la

ou admirative des verbes

mots

exclamatîve

.Page 443.

quelques usages

appelés abrogatifs

Chap. XL. Observations

Chap. XLI. Des

forme

sur

des pronoms

Chap. XLII. Des adverbes de temps et de lieu,

suivies de leur complément

.

.

447et

des

pré-

générales

maticale

Additions

et

sur

l'analyse gram

i

•

•

•

•

449-

corrections pour la seconde Partie de la

4j7«

Grammaire Arabe

Fin

.

44**-

positions

Chap. XLIII. Observations

444-

dp la Table des Chapitres

de la II.e Partie.

GRAMMAIRE

GRAMMAIRE

ARABE.

■-»

TROISIÈME.

LIVRE

LA

DE

SYNTAXE.

CHAPITRE

Division de

la

Syntaxe

et

La

en

deux

I.er

parties,

la

Syntaxe

la Construction.

partie de la grammaire, que nous venons

de parcourir, a pour objet de faire connoître les diverses formes

suivant les

ou inflexions dont un même mot est susceptible

I.

seconde

,

différentes modifications de genre , de nombre , de temps , &c.

qui- sont accidentelles à l'idée principale que le mot exprime.

Mais il

usage

ne

est

suffit pas de connoître

assujetti

,

dont la connoissanee

discours. De

'

viennent ,

plus

doivent

ces

différentes formes

dans toutes les

est

les

,

//.' PARTIE.

revêtus des

être

disposés

leur

règles

composition du

formes qui leur con-

langues

indispensable pour

mots

encore

:

\ certaines

,

dans

la

un

certain ordre ,

A

2

que l'on

sens

ou

ne

JBE

LA

fe

plus

pourroit

SYNTAXE'.

souvent

intervertir

du moins à la clarté du discours. Ces ,deux

d'une

réunies

forment

nuire

au

parties

de

sans

que l'on ap

l'enseignement

langue

pellera syntaxe. Mais, en prenant ce mot dans une acception

plus restreinte on appelle syntaxe la réunion des règles qui

déterminent i'usage que l'on doit faire des diverses formes dont

ïes mots sont susceptibles pour lier ïe discours et indiquer les

rapports des différentes parties qui le composent ; et l'on com

prend sous le nom de construction ïes règles qui ont pour objet

l'ordre que l'on doit établir dans la disposition respective des

différentes parties. Dans certaines langues la construction n'est,

presque assujettie a aucune autre règle qu'a celles de l'harmonie ;

dans d'autres il est impossible de la réduire à un système uni

forme et rigoureux. Celle de la langue arabe tient un milieu

entre ces deux extrémités. Mais il est à

propos de parler d'abord'

de la syntaxe proprement dite (a).

,

,

ce

,

,

,

,

,

CHAPITRE

De la

IL

Syntaxe proprement

dite.

Avant d'entrer dans

l'exposition des règles dont se com

langue arabe il est bon de rappeler ici

quelques principes généraux qui sont propres à jeter beaucoup

2.

pose la syntaxe de la

de

,

jour sur cette matière.

3. Nous avons dit ailleurs (n.°2i7,

r." p.)

que toute p-oposition n'étant autre chose que i'énonciation d'un jugement de

notre esprit , et Rêvant en être ie tableau fidèle

il est nécessaire

,

qu'elle exprime

un

sujet,

(a) Voyei,s\xr la syntaxe et

tale, a.e édit. p. 231 et suiv.

un

attribut,

sur son

objet

,

et

mes

l'existence intellectuelle

Principes de grammaire géni

I3E

de

sujet

ce

avec

LA

relation à

tuelle, parce que

SYNTAXE.-

3

attribut. Je dis^ existence intellec

cet

esprit peut concevoir et conçoit effec

sur lesquels il forme un jugement sans affir

notre

tivement des êtres

,

leur existence réelle.

mer

parties dont l'ensemble forme une proposi

tion le sujet qui est la première est toujours un nom ou un

pronom ou l'infinitif d'un verbe dans les langues où ce mode

existe; car l'infinitif est un mode impersonnel qui participe

beaucoup de la nature du nom (a). Ces mots sont les seuls qui

puissent exprimer ïes êtres soit réels soit intellectuels ; et c'est

pour cela qu'ils peuvent seuls faire la fonction de sujet. La

seconde des trois parties d'une proposition l'attribut peut tou

jours être rendue par un nom un pronom ou un adjectif; et

la troisième qui est l'expression de l'existence intellectuelle du

sujet avec relation à l'attribut est exprimée par le verbe subs

tantif ou abstrait le seul qui ne contienne rien d'étranger à la

4-

De

ces

trois

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nature

du verbe proprement dit

,

c'est-à-dire

,

aucun

attribut

déterminé

(n.° 219, i.T" p. ).

J. .Quoiqu'il ne puisse pas

y avoir de

proposition qui ne

contienne un sujet, un attribut, et l'expression de l'existence

intellectuelle du sujet avec relation à l'attribut

cependant if

n'est pas nécessaire dans toutes ïes langues que chacune de ces

trois parties d'une proposition soit exprimée par un mot par

ticulier. Tantôt le sujet étant un pronom n'est exprimé que

par l'inflexion que l'on donne au verbe et qui distingue la per

sonne

qui parle de celle à qui l'on adresse la parole et de celle

de laquelle on parle : ainsi l'on dit en latin rex sum rex es rèx

est; tandis qu'en françois on exprime le sujet par un mot séparé,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(a) Voye£,

sur

2.c édit. p. 195

et

la

nature

de^ l'infinitif,

mes

Principes

de

,

grammaire générale;

suiv.

A2

4

disant,

en

JE

l'attribut seuls

suis roi ,

sont

SYNTAXE.

LA

DE

roi , IL

TU es

exprimés

,

et

l'attribut ,

telle de l'attribut,

ou

sujet

de

et

,

sa

sujet

qui

est

et

le

relation à

parce qu'il y a dans la forme acciden

dans la manière dont l'attribut est coor

supprimé

est

roi. Tantôt le

le verbe abstrait

de l'existence intellectuelle du

signe

est

,

donné par rapport au sujet, un signe suffisant de cette exis

tence et de cette relation : ainsi l'on peut dire en latin : tu dives,

ille pauper;

libre,

tu ES

il

l'existence

et

but;

et

c'est-là la fonction de

abstrait ,

et

de verbes

aucun

ingenuus, ille servus [tu es riche, il EST pauvre;

EST

esclave]. Tantôt un seul mot exprime l'attribut

intellectuelle du sujet avec sa relation a cet attri

tu

de

auxquels

on

tous

peut , par

raison

,

que le verbe

donner le

nom

ou

verbes

par

un

je

suis

mangeant, je suis allant, je

,

cette

autres

attributifs (n.° 22^, //' p,) : aussi n'est-il

qui ne puisse être rendu par le verbe abstrait

attribut; je mange, je vais je lis sont équivaïens à

concrets

ces

et

même

les verbes

,

,

lisant. Le verbe être lui-

suis

lorsqu'il sert à affirmer l'existence réelle

,

devient concret,

et peut être rendu

par le verbe abstrait et par un attribut : ainsi

Dieu est, signifie Dieu est étant ou existant. Lorsque le verbe être

signifie

l'existence réelle

il peut être rendu

franco» par il

suis

seroit

ridicule en

lisant,

parler

y

je

qui

est

usitée

en

Dans

cette

françois

anglois.

langue on dit : / am

lam

Iwas

vais

lis

going

reading,

je

going [je

j'aliois]. Souvent

un seul mot

indique les trois parties de la proposition comme

en latin,

lego dico; ce qui est la même chose que si l'on disoit,

a.

Cette manière de

,

en

,

,

,

,

,

,

,

ego

sum

legens

,

ego sum dicens.

l'attribut peuvent être

6.

sujet

simples ou composés

ou

:

ils

sont

incomplexes

complexes

simples ou composés à rai

son du nombre d'idées

qu'ils présentent à I esprit ; incomplexes

ou

suivant

complexes

que les idées sont exprimées par un seul

mot ou par

l'assemblage de plusieurs Pinots.

Le

et

,

,

,

DE

J. Le sujet

terminé par

par un seul

dans

,

il offre à

idée

que

5

l'esprit

cette

un

idée soit

être dé

exprimée

par la réunion de plusieurs mots ; comme

Le roi est brave. Le roi d'Angleterre n'a pas le

mot ou

phrases :

ces

simple quand

unique, soit

est

une

SYNTAXE.

LA

pouvoir législatif.

Les hommes les

plus

savans sont

habitent les déserts

modestes. Les Arabes

aussi les

plus

Dans

hospitaliers.

qui

phrases, le sujet est simple : car, quoiqu'il soit

exprimé par plusieurs mots la réunion de ces mots ne présente

à l'esprit qu'une idée totale ; et l'on ne pourroit supprimer

chacune de

sont

ces

,

de

aucun

8.

Le

dénaturer cette idée.

ces mots sans

sujet

composé quand il comprend plusieurs sujets

des idées différentes, comme dans cette phrase:

est

,

déterminés par

Les Arabes , les Persans

et

les Turcs

sont

mahométans.

simple quand il n'exprime qu'une seule ma

nière d'être du sujet comme dans ces exemples : L'homme est

mortel. L'homme est le plus bel ouvrage du Créateur. Les sultans

Asiatiques gouvernent leurs sujets avec une autorité despotique. Dans

l'attribut est simple quoiqu'exces deux derniers exemples

primé par plusieurs mots, parce que tous ces mots concourent à

O.

L'attribut

est

,

,

,

,

former l'idée totale d'une seule manière d'être.

10.

L'attribut' est

nières d'être du

sujet,

comme

dans

il

exprime plusieurs ma

cette phrase : Les Arabes sont

composé, quand

généreux hospitaliers et vindicatifs (a).

I I

Le sujet est incomplexe, quand il n'est exprimé

,

.

un

a

nom,

créé

un

toutes

ou un

pronom

choses , Mentir

12. Il est

(a) Voyrr,,

et

de l'attribut

et

suiv.

infinitif,

est

un

complexe quand

sur

,

la manière de

composés,

mes

comme, Nous

que par

lisons, Dieu

crime.

le

nom

,

le pronom

ou

l'infinitif

distinguer le sujet et l'attribut simples du sujet

Principes de grammaire générale z.c édit. p.

,

zi

6

DE

SYNTAXE.

LA

accompagné dé quelque addition qui sert à le restreihdre à

l'expliquer où à le déterminer comme dans ces phrases : Moi

qui suis vieux je touche a ma fin. Un discours éloquent plaît a tout le

monde. Aimer son semblable est un devoir indispensable. La loi de~

est

,

,

,

Mahomet

.

L'attribut

13.

seul

est

dans l'Alcoran.

incomplexe, quand

comme

,

II

complexe quand

est

,

d'autres

ces

Une

1^.

simples

sont

1

et

6.

qui

mots

phrases

arabe. Je suiÊ

l'un

exprimé

et

le

mot

principalement

énoncer la manière d'être que l'on attribue

dans

est

par un

attribut ,

dans

comme

pagné

il

soit que ce mot soit en même temps verbe

je lis ; soit que l'attribut soit séparé du verbe

dans je suis aveugle.

mot

I/f.

est contenue

:

Je lis

l'autre,

elle

est

sont

sujet

modifient la

en

tous

les

,

destiné à

est accom

signification comme

jours quelques pages d'un livre

aveugle pour les choses que

,

je

ignorer.

simple quand sujet et l'attribut

composée, quand le sujet ou l'attribut, ou

proposition

;

au

,

est

veux

le

,

composés.

Une proposition

de même

incomplexe quand le sujet

incomplexes ;

complexe quand le sujet

ou l'attribut, ou. l'un et l'autre, sont

complexes.

Toutes les fois que le sujet ou l'attribut sont

17.

complexes,

on

peut y distinguer le sujet et l'attribut logique du sujet et

de l'attribut grammatical. Le sujet

logique se compose de la

réunion de tous les mots nécessaires pour

exprimer la totalité

des idées partielles qui concourent à former l'idée totale du

sujet. Le sujet grammatical au contraire ne consiste que dans

le mot qui exprime l'idée

principale qui sert, en quelque sorte,

et

l'attribut

est

elle

sont

,

de base à toutes les autres,

et

,

est

,

,

que

toutes

les idées accessoires

ne

font que développer, étendre, restreindre ou modifier. Si

je dis,

La religion que Mahomet a fondée, et dont la

et

les

armes

ont

force

assuré le triomphe, est plus

conforme à la raison que l'idolâtrie

DE

de la Grèce

Mahomet

et

LA

de Rome, le

SYNTAXE.

7

sujet logique

dont la

les

est

la

religion

que

assuré le

force

fondée,

sujet grammatical est la religion.

II est facile d'appliquer cet exemple à la distinction de l'attri

but logique et de l'attribut grammatical.

18. Toutes les règles de la syntaxe ont pour objet la con

cordance ou la dépendance. En effet, lorsque plusieurs mots se

réunissent pour l'expression d'une idée totale qui forme le sujet

ou l'attribut d'une

proposition ces mots ont entre eux une

triomphe ;

et

a

et

armes ont

mais le

,

relation d'identité

détermination,

,

le Dieu éternel

comme

comme

car, les

noms

genres,

cette

étant

ou

un

rapport de

le roi de Suède,

La relation d'identité

19.

,

par la concordance ;

de divers nombres et de divers

indiquée

est

susceptibles

variété de nombres

et de

genres pouvant aussi

les

,

pronoms , les adjectifs et les

variations n'ayant d'autre destination que d'in

avoir lieu dans les articles

verbes

,

et ces

diquer les rapports de ces diverses espèces de

noms, les règles de la concordance enseignent à

convenable pour fixer ces rapports.

mots

en

avec

faire

les

l'usage

Les rapports de détermination sont indiqués par la dé

pendance ; car ce sont ïes règles de dépendance qui apprennent

20.

à

employer

guer les

mots

des

tives,

lues ,

convenablement les

mots

cas et

les modes

employés relativement et

employés absolument et

les

des

,

pour distin

propositions rela

propositions abso

pour établir dans les rapports la distinction convenable

les deux termes dont ils se composent.

et

entre

Tout rapport a nécessairement deux termes : de ces

deux termes, le premier,

que l'on nomme antécédent, a besoin

du second , appelé

conséquent, pour compléter l'expression de

2 I

l'idée

port

.

; et

,

à raison de cela

se nomme

aussi

,

le terme

conséquent

de

tout

complément.

A4

rap

8

Tantôt le

22.

sert

conséquent

tantôt il y a

d'exposant, c'est-à-dire

l'antécédent

SYNTAXE.

LA

DE

est

entre

;

,

qui

le

complément

ïes deux

immédiat de

termes un mot

détermine ïa

du

nature

qui

rapport.

d'exposant ; alors

le

du

devient

le terme conséquent

complément gramma

rapport

et l'exposant avec son complément forme

tical de l'exposant

le complément total de l'antécédent.

23. On peut envisager les complémens par rapport à leur

signification ou par rapport à la forme de leur expression.

24. Par rapport à leur signification ils peuvent être réduits

à trois espèces : complémens objectifs, modificatifs et circonstanciels.

1 .° Le

complément objectif est celui qui exprime le second

Ainsi dans

ces mots

,

une statue

de

bois, de

sert

,

,

,

'

,

terme

du

rapport dont l'antécédent

est

un

mot

relatif de

sa

même n'en

qui n'exprimeroit qu'un

incomplet,

l'on

si

aucun,

exprimeroit

supprimoit le complément : tel est le

toute

préposition ; tel est aussi le complément

complément (de

de tout verbe actif relatif. Sur quoi il est bon d'observer qu'il y a

un

grand nombre de verbes relatifs dont le sens ne peut être

complété que par l'addition de deux termes différens,et qui ont,

par conséquent deux complémens objectifs ; comme donner

sens

nature,

ou

,

,

quelque chose a quelqu'un recevoir quelque chose de quelqu'un. De ces

deux complémens celui qu'il est le plus indispensable

d'expri

mer

être

nommé

celui

^st

moins

peut

primitif;

qu'il

indispen

sable d'exprimer doit être nommé secondaire. Dans ïes

exemples

donnés, le complément objectif primitif est quelque chose ; le

complément objectif secondaire est a quelqu'un, de quelqu'un. II

faut encore regarder comme complément objectif celui des noms

appellatifs des adjectifs ou des adverbes qui renferment né

cessairement l'idée d'une relation. Ainsi dans ces

exemples le

de

Platon, conformément a la loi, égal a Dieu, les mots

disciple

de Platon, a la loi, à Dieu, sont les

complémens objectifs de*

,

,

,

,

,

,

,

DE

SYNTAXE.

LA

p

mots le disciple, conformément , égal, parce que les idées de dis

ciple, de conformité , d'égalité , supposent nécessairement celles

comparaison entre deux objets.

2.0 Les complémens modificatifs sont ceux qui expriment une

manière d'être particulière qu'on ajoute à l'idée principale du

mot complété

pour la restreindre l'étendre ou la modifier ;

un homme

comme vivre honnêtement parler en étourdi

sage, ta

loi la plus parfaite, un cheval de bois.

3 .° Les complémens circonstanciels sont ceux qui expriment

de maître , de

,

,

,

,

les circonstances de temps

de motif , &c.

Les

pris

2

de lieu

,

complémens objectifs

la dénomination

sous

Les

et

,«de

moyen

,

d'instrument

modificatifs peuvent être

commune

de

,

com

déterminatifs.

à la forme de leur expres

complémens par rapport

incomplexes ou complexes: ils sont incomplexes,

quand ils sont exprimés par un seul mot comme vivre sagement,

l'homme juste, je l'ai vu hier; complexes, quand ils sont exprimés

par plusieurs mots comme l'intérêt de toutes les puissances de

l'Europe je l'ai vu deux jours avant sa mort, vivre très-sagement.

On voit par ce dernier exemple que le même complément

peut être complexe dans une langue et incomplexe dans une

autre ; car, au lieu du

complément complexe très-sagement, on

diroit en latin sapientissimè, On peut encore observer qu'un

complément complexe est toujours formé de plusieurs complé

mens

incomplexes.

20. On peut distinguer, dans les complémens complexes, le

complément logique du complément grammatical. Le complément

<j

sion,

.

,

sont

,

,

,

,

,

,

,

logique comprend la

l'idée totale

réunion de

tous

ïes

nécessaires pour

l'antécédent : le com

mots

exprimer

qui sert à compléter

n'est

plément grammatical

que le mot qui exprime la première et

la principale des idées partielles

qui concourant à former cette

DE

IO

idée totale.

la valeur

ne

le çérfoit

en

cette

rien

proposition, J'ai vu Turenne dont

a celle des plus célèbres

généraux de

,

complément logique du verbe voir

valeur &c. ; mais le complément grammatical

l'antiquité,

la

Ainsi, dans

SYNTAXE.

LA

le

Tout

27.

ce

absolus des

mots

que

nous venons

mots

relatifs.

de dire ,

est

Turenne dont

est

Turenne.

mène à

distinguer les

Je n'entends pas ici par

mots re

qui le sont de leur nature ou qui sont susceptibles de

le devenir logiquement: dans ce sens le mot père, par exemple,

est toujours, relatif; car l'idée de

père suppose celle de fils. Mais

j'appelle absolus grammaticalement, les mots qui sont employés

dans une proposition sans être en relation d'identité ou en rap

port de détermination avec aucun autre ; et relatifs grammati

calement ceux, au contraire qui sont employés avec l'une de ces

latifs ,

ceux

,

,

,

,

deux sortes de relation à d'autres

mots.

La relation du

sujet

à

l'attribut n'est ni relation d'identité , ni rapport de détermination ;

elle ne rend donc pas les mots qui expriment le sujet , relatifs

grammaticalement à ceux qui expriment l'attribut. Dans cette

phrase le père est âgé, les mots père et âgé sont employés d'une

,

manière absolue.

28. Ce que

sition

ou

,

s'applique

absolues

tion ,

nous

cet

ou

disons des

aussi

qui composent une propo

propositions elles-mêmes. Elles sont

aux

faut pas entendre ici par rela

existe entre toutes les propositions

relatives ; mais il

enchaînement

qui

discours

mots

ne

qui lie les différentes parties d'un

syllogisme. Cette relation est logique et non grammaticale.

Une proposition est grammaticalement absolue

quand elle

forme à elle seule un sens complet ; elle est

grammaticalement

relative quand elle ne forme un sens complet que par sa réunion

avec. une ou plusieurs autres

propositions.

Une

absolue

proposition

peut être impérative prohibi

2p.

tive interrogatife affirmative

négative /concessive, optative,

qui composent

un

,

ou

,

,

,

,

,

,

,

LA

DE

admirative ;

et ces

I I

SYNTAXE.

différens caractères

sont

indiqués

ou

par des

qui n'ont d'autres fonctions que de déterminer la nature

des propositions, comme an, en latin, pour les propositions interrogatives utinam pour les propositions optatives ; ou par les

différens modes du verbe ou par l'ordre dans lequel on dispose

les diverses parties constitutives de la proposition.

abstraction faite du

QO. Dans les propositions relatives

comme supcaractère de chaque proposition en particulier

positive, conditionnelle subjonctive &c. on peut toujours

mots

,

,

,

,

,

,

considérer l'une des deux

le

conséquent

nommé

I

3

jonction

.

du

,

comme

rapport ,

et ce

l'antécédent

second

et

terme

l'autre

comme

peut aussi être

complément.

La

nature

du rapport

est

déterminée , soit par

une con

soit par un mot conjonctif qui en est l'exposant ; ou

bien elle est seulement indiquée par la forme des propositions ,

,

les modes des verbes, &c.

3 2.

La division que

nous

avons

faite des

complémens en

peut aussi s'appliquer

sont objectives, quand

,

objectifs modificatifs et circonstanciels

propositions complémentaires. Elles

elles sont nécessaires pour indiquer le ^second terme d'un rap

port dont l'antécédent se trouve faire partie de la proposition à

compléter ; exemple : Le roi voulut que le coupable avouât sa faute.

La proposition complémentaire que le coupable avouât sa faute

est le

complément objectif du verbe voulut. Si elles servent seule

ou un

ment à modifier la proposition qui sert d'antécédent

des termes de cette proposition elles sont modificatives ; telles

sont les propositions complémentaires

qui étoit instruit de sa

conduite pourvu que cela vous fasse plaisir dans ces phrases: Le

roi, qui* étoit instruit de sa conduite, lui fit diverses questions.

J'irai volontiers promener, pourvu que cela vous fasse plaisir. La

première modifie seulement le sujet le ni ; la seconde modifie

,

,

aux

,

,

,

,

,

,

SYNTAXE.

LA

DE

12

j'irai volontiers promener. Enfin les pro

positions complémentaires sont circonstancielles quand elles

ajoutent seulement l'idée d'une circonstance à la proposition qui

sert d'antécédent, comme, Je partis de Constantinople lorsque

la

proposition

entière

,

,

mon

fils fut

revenu.

propositions complémentaires sont aussi complexes

ou

inçompléxes : complexes quand elles sont elles-mêmes for

mées de plusieurs propositions qui ont entre elles les rapports

d'antécédent et de conséquent ; incomplexes quand elles ne sont

point le résultat de plusieurs propositions réunies. Dans celles

qui sont complexes on peut distinguer la proposition complé

mentaire logique de la proposition complémentaire gramma

Les

33.

,

,

,

ticale.

34.

et, s'il

•

II y

est

a

plusieurs

permis

de

manières de déterminer

se

servir de

ce

,

de

restreindre,

terme, d'individualiser les

appellatifs.

adjectifs les propositions con

jonctives les complémens déterminatifs sont employés pour

produire cet effet. Mais, outre cela, il est un autre moyen d'un

usage très-fréquent et auquel on a recours aussi-bien avec ïes

noms

propres qu'avec .les pronoms et les noms appellatifs : ce

moyen consiste à réunir plusieurs noms qui tous donnent l'idée

de la même personne ou de la même chose, mais envisagée

sous divers

points de vue. Alexandre nom propre commun à

hommes

est suffisamment déterminé lorsque j'y joins

plusieurs

ï epithète le

grand, pour que l'on sache avec certitude quel est

parmi les hommes qui ont portç le nom dJ Alexandre celui dont je

veux parler : mais

je puis encore ne pas m'en tenir la ; et Alexandreïe-Grand pouvant être envisagé comme fils de Philippe comme

roi de Macédoine comme vainqueur de Darius comme meur

trier de Clitus je puis joindre à son nom l'expression de tous

ces points de vue, ou de quelques-uns d'entre eux, et dire:

Les articles

noms

,

les

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

DE

LA

SYNTAXE.

13

Alexandre-le-Grand, roi de Macédoine, fils de Philippe, vainqueur de

Darius

Ces

expressions que je nomme appositifs (a),

quelques règles de syntaxe.

3 5 Outre les propositions dont se compose tout discours

il en est encore une autre partie constitutive et indispensable et

que l'on doit toujours supposer, quoique souvent elle ne soit pas

exprimée; c'est celle qui sert à appeler l'attention de ceux à qui

s'adresse le discours comme quand on dit, monsieur, madame,

seigneur vous tous qui m'écoute^; je la nomme compellatif Elle

peut être simple ou composée incomplexe ou complexe. En

&c.

,

,

donnent lieu à

.

,

,

,

,

,

voici

une

de

ce

dernier genre

Fortune

Les

,

:

dont la main

forfaits

les

Du faux éclat

couronne

inouïs

plus

qui t'environne

,

Serons-nous toujours éblouis!

En voici

une

qui

est en

même temps

complexe

Faux sages, faux savans indociles esprits

Un moment, fiers mortels, suspendez vos

composée :

,

,

36.

et

mépris.

Tous les

principes que nous venons de poser sont com

langues. Nous allons maintenant passer à l'ex-*

position des règles particulières à, la syntaxe de la langue arabe.

37» La classification la plus naturelle des règles de la syn

taxe seroit de

parcourir successivement les différentes parties

intégrantes d'une proposition, soit simple, soit composée, soit

principale soit incidente soit directe soit subordonnée et

d'indiquer, sur chacune de leurs parties, telles que le sujet, l'at

tribut, et la relation du sujet av^: l'attribut les formes acciden

telles ou inflexions qu'il convient

d'employer. Par exemple,

muns

,

à toutes les

,

,

,

,

,

(a) Voyei mes Principes de grammaire générale

,

a.« édit. p. A70

et

suiv.

l4

diroit

on

qu'en

doit être mis

tion

avec

nombre ,

au

arabe

,

dans

nominatif,

règles

les

comme

les inflexions

vue

espèces

le

,

avec le sujet en

genre et en

l'attribut doit être mis à l'accusatif. Une autre ma

de la syntaxe consiste à

cessivement les différentes

,

proposition directe le sujet

verbe abstrait qui indique la rela

une

l'attribut doit s'accorder

et

nière de classer les

discours

SYNTAXE.

LA

DE

de

mots

verbes , &c.

noms

ou

sortes

,

mots

qui

,

entrent

et

formes accidentelles de

telles que les

,

de

les verbes , &c.

cas

des

noms

parcourir

,

dans le

à passer

ces

suc

en re

différentes

les modes des

circonstances chacune de

dans

indiquant

quelles

employée. En suivant cette méthode on

dira par exemple que le nominatif s'emploie pour indiquer le

sujet d'une proposition directe ; que le verbe abstrait lorsqu'il

ces

en

formes doit être

,

,

,

,

le

doit s'atcorder

lui

nombre ;

genre

l'accusatif

l'attribut

, quand il est

que

s^mploie pour indiquer

avec le

le

verbe

La

abstrait.

sujet par

joint

première méthode

est

après

sujet,

avec

en

et en

et

seroit

une

véritable

synthèse; la

seconde

approche plus

de l'ana

lyse. C'est celle-ci que nous suivrons principalement , parce que,

dans l'enseignement des langues , nous commençons par

expli

quer,

c'est-à-dire, par analyser

des

phrases déjà composée*,

et

n'est que par la voie d'imitation que nous

que

passons à la

syîithèse. Nous ne renonçons pas -cependant absolument à em

ce

ployer aussi la première méthode sur-tout pour ce qui concerne

les règles de concordance.

Je m'occuperai d'abord des règles de dépendance

applicables

aux verbes et aux noms, et

je commencerai par les verbes, pouf

me conformer à l'ordre

adopté dans la partie étymologique de

cette

grammaire. Je passerai eitsutfe aux Tègles de concordance;

Après cela j'entrerai dans quelques détails sur la syntaxe de

diverses espèces de mots qui exigent des observations

particu

lières ; et ces observations seront relatives tant à la

dépendance

,

,

DE

la concordance. Enfin

1*5

SYNTAXE.

LA

je parlerai de l'ellipse et du pléo

nasme

figures grammaticales auxquelles il est nécessaire de faire

bien attention pour réussir dans l'analyse du discours.

qu'à

,

,

CHAPITRE

Des

Les

38.

ïes

verbes,

général.

en

noms

dépendance

n'ont pour

,

du discours. Cette influence détermine les modes des

parties

verbes

de

dépendance

objet' que les

les pronoms, les adjectifs et les articles ; car

les seuls qui éprouvent l'influence des diverses

règles

sont

ces mots

de

Règles

III.

les

et

,

cas

des pronoms que l'on doit

circonstance.

des

noms ou

em

ployer dans chaque

3 O. Les adjectifs ne sont à proprement parler assujettis aux

règles de dépendance qu'à cause qu'ils jouent fréquemment le

rôle des noms, par l'ellipse que l'on fait du nom auquel ils se

,

,

,

rapportent

abstraction faite de

:

les considérer

comme

cette

considération

assujettis uniquement

aux

,

on

devroit

de

règles

con

cordance.

40. Les articles démonstratifs

dépendance

natif J I

par les

4

1

,

par la même raison ;

emploi

de

règles

dépendance

Toutes les fois qu'il y

,

ou son

son

,

sont

et

assujettis

aux

règles

de

quant à l'article détermi

omission

sont

déterminés tantôt

tantôt par celles de concordance.

dépendance entre deux parties

agir sur l'autre la régir

ou h

gouverner, comme l'on s'exprime ordinairement. Les gram

mairiens Arabes appellent cette influence d'une partie du dis

cours sur une autre

Jj£ action ; ils nomment le mot qui exerce

cette influence, et

qui en régit un autre, J*U agissant, et celui

qui éprouve cette même influence et qui est régi, JpU, c'est•

du discours

,

l'une des deux

,

a

est

censée

,

\6

DE

SYNTAXE.

LA

lequel on. agit. Nous emploierons communément les

idées.

mots antécédent et complément, pour exprimer ces deux

rieu

un

plus d'éten

42. Les grammairiens Arabes donnent

due à cette action qu'on ne le fait ordinairement parmi nous.

Petrus

Si, par exemple, ils avoient à analyser cette phrase,

à-dire ,

sur

occidit Paulum

,

ils diroient que le verbe

OCCIDIT

gouverne

son

Paulum à l'ac

sujet Petrus au nominatif, et son complément

assez juste

cusatif; et cette manière de s'exprimer me paroît

le principal rôle dans

puisque c'est, en effet, le verbe. q»i joue

ïe discours (a). S'ils avôient à analyser cette phrase Scimusquia.

,

,

cùm venerit

quia

(Deus)

similes ei erimus, ils diroient que

,

virtuellement à

similes ei erimus

sont

le

de scimus ;

complément

analysassent ensuite chacun des

traction faite de la dépendance

sont

ce

Syntaxe

des Verbes

Temps

et

erimus, similes

jis

CHAPITRE

De la

parce qu'ils

qui n'empêcheroit pas qu'ils

mots

où

l'accusatif,

ces mots

sont

et

ei, abs

du mot scimusi

IV.

par rapport à

des Modes.

,

l'emploi

des

indiqué, dans la première partie de la

Grammaire (n.V 307 et 353), l'usage que les Arabes font des

le

temps de leurs verbes pour exprimer le passé le présent et

ou

de

d'antériorité

différens

les

et

futur

postériorité.

degrés

bien

de

soit

moindre

nombre

leurs

le

temps

que celui

Quoique

des temps que les verbes admettent dans la plupart des langues

43-

Nous

avons

,

,

(a)

sur

On peut voir

de ce principe dans ce que j'ai dit ailleurs

sujet doit être mis en latin, suivant que le verbe

&X infinitif ou au participe caractères qui distinguent

l'application

les différens cas* où le

,

un mode personnel ,ow

propositions directes complémentaires et

grammaire générale i.e édit. p. 309 et suiv.

est

à

,

les

,

,

adverbiales.

Voyez

mes

Principes de

,

européennes

,

LA

DE

SYNTAXE.

IJ

européennes puisqu'ils n'ont que deux temps simples le pré

au

térit et le présent ; cependant

moyen de l'auxiliaire £)B

de

et

certaines particules ils parviennent à indiquer toute sorte

d'époques.

44* On pourroit penser que ce n'est pas à la syntaxe à régler

l'emploi des divers temps du verbe; car, ces différentes formes

étant destinées à exprimer l'époque présente, passée ou future

,

,

,

,

d'un événement, il semble que leur usage ne doive être déter

miné que par celle de ces époques à laquelle appartient l'événe

parle, et que l'on doive nécessairement employer le

présent s'il s'agit d'une action présente le prétérit s'il s'agit d'une

action passée enfin le futur si l'action dont il s'agit est future.

Cependant il n'en est pas ainsi et il arrive souvent que pour

exprimer un événement, on emploie un temps qui de sa na

ture ne convient pas à l'époque que l'on veut indiquer; ce

qui tient à certaines règles de dépendance. Je dis, par exemple,

en françois, si tu viens ici dans deux ans, tu trouveras ce jardin

ruiné ; il n'est pas douteux que l'action exprimée par ces mots tu

viens, ne soit future ; et cependant je dis si tu viens, en employant

le temps présent, et non si tu viendras, en employant le futur,

ment

dont

on

,

,

,

comme

moins

feroit

on

latin

en

tion conditionnelle si,

,

verbe

qui

et

italien. II n'en résulte néart--

parce que la conjonc

le verbe de la proposition corrélative

obscurité dans le

aucune

tu trouveras

et en

,

est au

langage

futur,

,

déterminent suffisamment le

peut mettre l'un et l'autre verbe

pareil

des deux propositions corrélatives au prétérit, parce que le seul

emploi de la conjonction conditionnelle qÎ si détermine ces

sens.

En

verbes

arabe,

au sens

Ujî^ÀQUc^f

au

cas

en

futur

ta»

,

on

(n.° 316,

//'

p.).

ôo^-j é£^~ *** lj££>

On dira donc

cxU- <jf

ïes deux verbes étant

prétérit.

11.' PARTIE.

:

.B

l8

DE

SYNTAXE.

LA

exemple pris de la langue franeoise : J7 tu m'aimois, tu serois digne de ma tendresse. Tu m'aimois

est proprement le temps passé que l'on appelle imparfait ou

présent antérieur; il exprime une chose passée par rapport à

l'époque où l'on parle, mais considérée en même temps comme

présente par rapport à une époque passée de laquelle on parle.

Mais ici il sert à exprimer une supposition rapportée à un temps

Donnons

encore un autre

présent ou futur : c'est que sa valeur est déterminée par la con^

jonction suppositive si (a) et par le verbe de la proposition

corrélative tu serois, qui appartient au mode suppositif, et qui

exprime également le présent et le futur, mais ne peut pas expri

mer le passé. En arabe, on mettra encore les deux verbes de

l'une et de l'autre proposition corrélative au prétérit parce que

le seul usage de la conjonction suppositive

^J détermine ces deux

verbes au sens suppositif (n.° 312, i.re p.). En conséquence

,

,

on

dira

:

<3îjlt

liLiw %-j^S

Dans les deux

les verbes

^^L]

Il

que l'on vient de

cas

voir, c'est

parce que

dans la

dépendance des conjonctions £jî et 1J,

l'on

doit

se servir du

prétérit. Cet emploi des temps est

que

donc déterminé par les règles de dépendance.

Mais comme, en traitant des verbes, nous avons dû néces

sairement anticiper sur cette partie de la syntaxe

pour déter

miner la valeur des temps des verbes arabes, nous

n'y revien*

sont

•

drons pas ici.

Nous

nous en avons

dit ailleurs

passerons, à

syntaxe

partie

(a)

,

et

l'usage

dont

nous

contenterons de

(n.os

des modes

,

et

307

nous nous sommes

Sur la distinction des

t."

z.e édit. p.

184

part. p. #7

et

suiv.

,

//' p.

,

,

que

proprement à la

réservé de traiter dans cette

).

propositions conditionnelles

n.0885;

)

ce

et nous

qui appartient

de la Grammaire ( n.° 351, i.re

p.

ci-devant,

35 3

renvoyer à

et mes

Principes

et

de

suppositives vqyei

grammaire générale

,

,

DE

4^

J'ai dit ailleurs

SYNTAXE.

LA

ip

p.) que je distinguois six

modes dans les verbes arabes Vindicatif, le subjonctif, le condi

tionnel ['énergique, l'impératif, et Vimpératif énergique ; et j'ai, en

même temps observé que j'avois déterminé ïes dénominations

de ces modes par l'usage auquel chacun d'eux est employé le plus

•

272, /."

(n.°

,

,

,

ordinairement.

46.

le seul temps dans

lequel on distingue les

quatre premiers

particulières ( n.° 3 o 5

i.rep. ) Ainsi nous avons à considérer ici l'usage des quatre modes

de l'aoriste indicatif, subjonctif, conditionnel et énergique.

47'- L'aoriste indicatifdoit être employé toutes les fois qu'il ne

survient point quelqu'une des circonstances qui exigent l'emploi

L'aoriste

est

modes par des formes

,

.

,

de l'un des trois

48.

ser

autres

et que nous allons exposer.

,

destiné principalement à caractéri

modes

Le mode,

subjonctif

propositions qui expriment les

les

,

mouvemens

de la volonté ,

toujours l'idée d'un temps futur, et un degré plus ou

moins grand d'incertitude ; et c'est-là ce qui distingue essentiel

renferme

lement

propositions de celles qui sont simplement complé

conjonctives (a). Cette observation sur la nature

du subjonctif peut faire sentir que ce mode n'appartient qu'im

proprement au prétérit ou au présent ; et l'on ne doit pas être

surpris après cela qu'en arabe l'aoriste soit le seul temps qui

ait le mode subjonctif.

L'aoriste subjonctif s'emploie : r.° après la conjonction qJ

que, afin que. Exemples:

ces

mentaires

ou

,

,

[j.^i.

*LJn *ûJ> £ iS^y^r

Je désire que

mangie^ che^

vous

J^»^~>'

moi,

01

cette

tyg^»*'

nuitfr

du

pain.

»

(a) Vqye^,

de

nos

p. 179

sur

la

nature

des modes,

facultés intellectuelles,

et

suiv, ;

et sur

le

et

leur rapport

de

avec

les différens usages

générale z.c édit.

Principes

grammaire

subjonctif en particulier, le même ouvrage

£ 2.

mes

,

,

p.

189.

DE LA

20

// leur

promit

à

tous

SYNTAXE.

deux

qu'il

ne

les

attaquerait

doit être

conjonction ^r

afin que ne, pour que

voici des exemples tirés

II faut observer que la

certaines occasions, par

(n.° 880, i.rep.\>

£?«/#

^wi rrvîfltf

la

pas

permission de

à combattre pour la

iVW

avons

prennent point

En

pas.

traduite, dans

de peur que

de l'Alcoran :

ne,

c

w

Z)/Vk

ne

point employer leurs

cause

mis des

de Dieu

voiles

dernier jour,

« *zz/

sur

ne te

biens

et

demanderont

leurs personnes

(a).

leurs cœurs, afin

qu'ils

ne

le

com

(b),

C'w/ Jrfta/z seul qui

me

l'a fait oublier, de peur

queyV

ne

m'en

(c).

ressouvinsse

faut pas croire néanmoins que

qÎ puisse signifier in

différemment pour que ou pour que ne. La négation n'est pas

proprement comprise dans la conjonction £)f ; mais elle se trouve

implicitement renfermée dans quelqu'un des mots de la pro

position principale à laquelle se joint la proposition conjonctive.

Dans le premier exemple le mot (jituj signifie demander

congé ;

c'est le latin deprecari: dans le second, *l%»f des voiles, et dans

le troisième, Uoî faire oublier, renferment implicitement l'idée

JI

ne

,

'

.

(a)(b)

(c)

Alcoran

,

Aie.

sur.

Aie.

sur.

sur.

18,

p,

v.

;8.

iS\ v.' 6;.

v.

<f£,

DE

LA

2 1

SYNTAXE.

îSobstacle, Sempêchement. Dans

c'est la

préposition

^s. (n.° 834, /." p.) qui

parce que quel

des

en renferme la valeur

mots

qu'un

précédens

(a).

La conjonction ,£)f étant suivie des adverbes négatifs Vet ^J ;

tous ces cas

,

est sous- entendue

,

,

contractée

ou

avec ces

mêmes adverbes

influence,

en un

seul

mot

VI

-

^J f

,

elle Faoriste

subjonctif.

exige après

conjonction ^t cependant n'exige après elle le mode

subjonctif que lorsque cette conjonction avec le verbe qui la

suit équivaut à l'infinitif du nom d'action ; que le verbe ex

prime un temps futur par rapport au verbe de la proposition pré

cédente ce qui est un caractère essentiel du subjonctif; et enfin

qu'il y a entre la proposition principale et la proposition conjonc

tive une dépendance de subordination. Quand la proposition

conjonctive est simplement complémentaire et ne renferme

point les conditions précédentes l'aoriste se met à l'indicatif,

comme dans cet exemple :

-y.5 yf i.cf je sais qu'il dort. Après

les verbes ^i> ù>^*. penser s'imaginer, et autres qui indiquent

une

opinion douteuse ou incertaine, on peut employer l'indicatif

ou le subjonctif.

2.0 L'aoriste subjonctif s'emploie après la particule conjonc

conserve son

La

et

,

,.

,

,

,

,

,

-

,

tive j pour que,

afin de,

fa) Cèst ainsi qu'on

ou

(jt

s.re

p.

-

).

ft-fi

•

&c.

Exemple : éijjjf 'j?'o-L* je suis.

dit indifféremment

£jf

\lc }Lij

bien loin de cela que-,

bienloinque, quand cette expression est suivie d\in verbe (n.° 864»

Comme

cette

construction peut embarrasser lej commençans, il est à

expliquant ce texte de l'Alcoran , s. 17, v. $zr

propos de nous y arrêter. Beïdhawi

Lijjt \yi\3ui

ï

n'approcher, pas

,

de la fornication

,

dit

,

qLXjVI t\ +jjJL>

*._£(JLj (j\ •jLÂJ9 oL«ô>A-lv par Pintention et en faisant tous les préludes

de ce crime, bien loin de le commettre effectivement. On peut voir un autre

exemple

de cette construction à l'endroit cité ,pnmiére partie, page j8^.~

,

DE LA

2X

venu

pour

posées

ne

,

rendre visite. Il

te

de celle-ci

:

SYNTAXE.

de même dés

en est

l$3 afin que,$ÇJ*

de peur que (a).

3 .° II s'emploie pareillement

de, ayant la valeur

et

particules

<!À^.£=J afin que

com

v

après préposition J pour afin

conjonctive. Exemples :

// chercha

la

chose pour le manger.

quelque

*

«°

»

-

j

,

Dieu n'étoit pas pour laisser périr votre foi ; c'est-à-dire, in

tention de Dieu n'étoit gas d'anéantir votre foi.

J n'étant point une conjonction mais une préposition (n.° 8 27,

p.J, quand cette particule a un verbe pour complément, le

mode subjonctif indique qu'il y a

ellipse de la conjonction ^î.

,

i.re

II

de cettevtournure

latine, volo facias.

employer

subjonctif après la pré

position LSiL^ (n.° 830 J."p.) indiquant le but d'une action,

et

pouvant être rendue par afin que ou jusqu'à te que. Exemples :

en est comme

4.° On doit

aussi

le mode

,

,

'

£

•■■■

—

Jï/* /* wif à charge par mon poids fais-le

que je m'envole de dessus toi,

,

moi

connoître, afin

J^Vf j jX^i j^ JL.VÎ j^ jJXlî ^_2 ^

Z'*Ȕ* n'abandonne pas P

espérance jusqu'à ce qu'elle arrive

l'instant du trépas.

,

J^

est une

:

il faut donc

appliquer k sa cons

subjonctif, ce que nous venons

dire de la préposition J

Si

(b). J&. n'indique pas le but d'une

truction

de

préposition

h

avec un

(a) Vqyei

la i.TC

(b) Djewhari

dit

verbe

au

mode

partie^ n.° 884

J^j, mot

:

«

,

^. 397, et

note

de la forme

(a)..

jJLà

.

.

C'est

une

partrcufc

DE

SYNTAXE.

LA

23

,

particule n'a pas d'influence sur le verbe , que l'on

tinet alors à l'indicatif, parce que la conjonction £>f > en ce cas,

action

cette

n'a

point elle-même cette influence.

5 .° Le subjonctif est exigé après la particule c3 toutes les

fois qu'elle peut être rendue pas pour que, afin que, de sorte que,

>

de peur

—

^..Exemples

"

:

'

'

,

1

!

1

1

1

m

■

I

préposition, et remplace jf indiquant le terme, le but.

conjonction synonyme de

Quelquefois aussi elle est placée

au commencement d'une

proposition conjonctive pour la lier avec la précédente comme dans cette phrase : Le sang de ceux qui avôient été tués, ne cessa de

couler par flots dans les eaux du Tigre jusqu'à telpoinh ( /L&.) que Us eaux du

fleuve devinrent d'une couleur mêlée. Si alors le verbe qui suit J^Â est à

la fonction de

qui fait

»

C'est aussi

»

»

une

«

.

,

»

,

»

»

,

l'aoriste,

»

»

»

le

met au

subjonctif, parce qu'il

y

a

sous-entendu. Vous dites

q|

suis allé à

dans l'Alcoran

«comme

»

le

Coufa, afin que j'entrasse A_a.il <j*-â. dans cette ville. J^a.

JLà»iî signifie jui.il £)t J,\ ; mais si vous voulez dire que vous entre^dans

la ville en ce moment, vous mettrez le verbe à l'indicatif. C'est ainsi qu'on lit

•»je

»

on

situation

texte

:

Jj^JyJ f

indiquant

JL^ f

de

,

le but

comme

Djewhari

IjJj^jj

Jj-JÛj <>_i.

«JiLàJt

s'il y avoft

;

les

autres

kJLâ

0

à

•

JJLj

P

Les

,

uns

*isent

comme

Jj—*j-J \

Uj&Â

indiquant

<jj—Â

.

"

>

la

Voici

:

jjCUIJ *l^Çj¥ f j J,\

i}AJ3Tl# JjjUuj

'

ïJJjZ^ VjLa^

#îà£î ôjÂ

fc)j-£lï

Oj-*-

c£j c^-*-* L?-»

oJ?-> à$J j^ï *lp-4.

*«lé

(Jj^Jj

ôlr qIî LâJLo.Sî q( Jf J-*2 L4JUÔÎ c>-^

*-tr-^f Jî ^j-?

^*-*-V JjT*,i *i^' £

v{j-»>"N îjj-jî-rf <>-* W>bi ^-Hj

6<^_> Jj^J' ci-* js»-^ **•— *A*<9» £*3 o-^b

o-^j

*

*^

'*L*^ s^-*2-^

B4

2^

SYNTAXE.

LA

DE

-.-

f

recevrai

avec

'

Visite-moi

,

et

je

te

que je puisse t' honorer

en

j'entre

-

honneur; c'est-à-dire

,

m

W*

te recevant.

Pardonne -moi,

dans le

•

Seigneur,

paradis.

j'entrerai c'est-à-dire, afin

et

que

,

<2UUfel> <£<>_£. lli *#

Ne

risse,

me

ou

châtie pas

de

je périmai; c'est-à-dire, m sorte- que je pé

périsse.

peur que je

,

et

ne

...*Jj«a.j Ojt^rLH t^*^'! *j tV*-' ^ r*~0 O^t^' ^<H

iVV chasse pas ceux

soir, dans la vue de lui

du nombre des

chassois,

tu

puisse

-Lh2--*

*

^sjLÎÏ.11 Jj-* (JjXjCJ j^i^JaLxJ

qui invoquent leur Seigneur, te matin et le

plaire

.

.

.

,

les chasseras,

et tu

et tu seras

si

prévaricateurs ; c'est-à-dire, parce que,

tu

les

serois &c.

Zéid est-il

que je

'

che^

lui!

aller le

Pour que la

et

j'irai

le trouver;

c'est-à-dire,,

en

sorte

trouver.

soit

susceptible du sens de pour

que, afin que, en sorte que, de peur que,set qu'elle exige, en con>séquence, après elle, le mode subjonctif (n,° 880, 1." p.) il

faut qu?elle exprime une conséquence un effet de l'idée conte

nue dans la

proposition précédente et que cette proposition

ou

un commandement

renferme,

jï>~ÀJ où une prière *\£oJi

ou une

ou

une

prohibition J&J

déprécathn ^1/f j iUÎ4?',

ou une

interrogation J^kxl^i , ou un souhait I&Jf ou une

,

conjonction £

,

y

,

,

,

,

,

DE

espérance J+jiJiï

sentation

^'j^\

ou

y

exhortation

ou une

,

,

enfin

SYNTAXE.

LA

,

une

2$

lj#râ^&J

négation

repré

ou une

,

d'une chose future

J^J

.

que, dans tous ces cas, le

subjonctif après <J , renferme l'idée d'une

Si l'on y fait attention,

on verra

verbe que l'on met au

chose futijre dont l'existence

la volonté

et ce

;

conditions

sont-là

,

est

subordonnée à

comme

nous

l'avons

qui requièrent proprement l'usage

action de

une

déjà dit, les

du mode sub

jonctif.

quand elle est employée dans la même

signification que la particule ci des exemples précédens exige

après elle le mode subjonctif (n.° 883, i.re p.). Exemple: \\

6\° La

conjonction J

,

,

JtJjU. -4.C.À-*

^jj^uJ \

lji\»li '^ùS\

croyez-vous que

Dieu sache auparavant qui

courageusement

,

en

vous

Jk*î vZJtl «JL^t L_Li.(>_»" q! iO^ua.

entrerez dans le paradis

d'entre

vous

Dans l'avant-dernier

mot

sorte

leur

Mil

qui

qu'/7 connaisse par-là ceux qui

sont ceux

ont

sans

que

combattu

sont constans

(dans

croyance)!

1JL«-^ la con

jonction j signifie Ja même chose que <£**. et c'est ce qu'in

dique l'aoriste subjonctif.

La conjonction J exige encore l'aoriste subjonctif, lorsque

outre l'une des dix conditions dont nous avons

parlé au sujet

de la conjonction ci elle indique simultanéité entre ce qui la

précède et ce qui la suit : mais c'est qu'alors même elle peut

encore être considérée comme

équivalente à la particule js£

,

,

,

,

.

Exemple : ^jjJJl CSy&j éllsuJ! J^=»u J*

du

en

jonction

comme

Dans

cause

et

que

tu

mangeras

que tu boiras du lait! c'est-à-dire, en sorte que tu

même temps du tait : car , si dans cette phrase la con

poisson,

boives

est-ce

j

et

étoit

JU=>U

simplement copulative

il faudroit ç.tj

-

*

.

tous ces cas

d'effet

,

entre

,

la

conjonction <J indique un rapport

les deux propositions qu'elle lie ; et

de

la

z6

DE

conjonction ^,

LA

dont l'usage

SYNTAXE.

est

plus

rare

indique un rapport dç

,

simultanéité.

jl,

7.0 La conjonction

qui signifie proprement

ou,

ou

bien,

doit quelquefois être traduite par pour que , jusqu'à ce que, à moins

ne ; et alors elle met le verbe qui la suit au mode subjonc

que.

tif (n.°

.

.

884, '"?•)• Exemples: liLï

jî JilCÏÎ "^^jSÎ certes, jj

fasse musulman; iÀJ^*jJ*

JLâ. JS U y j \ certes, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu me donnes

il y a une ellipse

ce

que tu me dois. JDans ces propositions,

ou de

que l'on pourroit suppléer ainsi, il faut que £)l ^àÂà^

quelque manière équivalente.

La particule jî exige aussi l'aoriste subjonctif, lorsqu'elle est

répétée et qu'elle sjgnifie 'soit que. C'est ainsi qu'on lit dans

l'Alcoran : a_jo^JLj \\ 'b^JJJc ôy^-J y *is» _>-**' o~* &-* (J^cr

smt que Dieu leur

pardonne soit qu'il les punisse cela ne te regarde

tuerai

à moins

l'infidèle,

qu'il

ne

se

m

,

,

y

,

nullement.

Dans

ïe

subjonctjf

rentes

les

tous

,

il y

manières

,

où ïes

cas

a une

conjonctions ci j et jl exigent

ellipse que l'on peut suppléer de diffé

-

suivant les circonstances

:

mais

de

,

quelque

toujours la

qu'on supplée

ellipse,

conjonction qÎ ; et c'est parce que la proposition est réellement

dépendante d'Une autre et subjonctive que l'on emploie le

manière

cette

on

y trouvera

,

mode

'

subjonctif.

emploie toujours l'aoriste^ subjonctif après l'adverbe

négatif ^J. Exemple :'ôSjoJLi 11 11! Vf JJjJ\ IlL? y le feu

ne nous tojichera

qu-'un certain nombre de jours.

n'est

O-J

qu'une contraction de qÎ V [non quodj qui suppose

l'ellipse du verbe ojJC feritj en sorte que cet adverbe négatif

équfrautà £>l op^j. V il n'arrivera pas que (n.° 8 50 //' p.) ; et

c'est à cause que cet adverbe renferme la conjonction £>(, qu'il

veut après lui le subjonctif.

^

8.° On

,

,

,

DE

LA

27

SYNTAXE.

emploie aussi l'adverbe JÎ dans le sens déprécatif (a).

9.0 Après l'adverbe fit ou ô'ij qui répond aux mots françois

eh bien fort bien le verbe se met aussi à l'aoriste : mais il faut

dans la signification de

pour cela 1 .° que l'aoriste soit employé

On

,

,

,

,

futur,

et non

premier

mot

immédiate à

présent; 2.0 que cet adverbe soit le

de la phrase; 3.0 que cette phrase soit la réponse

une

phrase précédente et en indique une con

dans celle de

,

l'adverbe sans

que l'aoriste suive immédiatement

d'aucun mot , à moins que ce ne soit une né

séquence ; &.°

l'interposition

gation un serment

,

,

ou un nom

vocatif.

Exemple : qu'une perj'irai te voir demain; celle-

Càjjj\ uî

ci peut lui répondre éUjJ=»f ^ïî fort bien, je

honneur, ou bien lsUJJ ^i. f *JI I j ô i\ fort bien

sonne

dise à

ttui

une autre

*

*

te

,

ferai dû bien; ou

d'affront.

encore

cillât H ô>f

eh bien,

recevrai

par Dieu

je

ne te

,

avec

je

te

ferai pas

requises pour que l'ad

verbe (jïf exige l'usage de l'aoriste subjonctif, et sur la termi

naison de cet adverbe je suis très-porté à croire que c'est encore

la conjonction q( qui introduit dans ce cas l'aoriste subjonctif

et

que £)M est pour £)f if ; mais alors il faut supposer l'ellipse

En réfléchissant

sur

les circonstances

,

,

y^JCJ en sorte que la phrase complète seroit £)li"'M