le donataire - Fondation du CHUM

DONNONS-NOUS

LE MEILLEUR DE LA SANTÉ

LE DONATAIRE

BULLETIN DE LA FONDATION DU CHUM

Envoi de poste-publication, numéro de convention : 40051592

SGS-COC-2844

LA CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE

Le donataire est publié par la Fondation du

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

500, place d’Armes, bureau 1405

Montréal (Québec) H2Y 2W2

Tél. : 514 890-8077 ou 1 866 DON-CHUM (366-2486)

fondationduchum.com

Rédactrice en chef : Élodie Grange

Rédactrices : Mariane Bouvette,

Raphaële Bourgon-Novel

Collaboration : Sandra Aubé

Conception graphique : Julie Sangollo

Crédits photos : Production multimédia - CHUM,

Shoot Studio

Révision : Marina Badani, Nicole Rivard-Royer

Donataire : organisme qui bénéficie de dons

ou de contributions de la part de donateurs.

Source : granddictionnaire.com.

SSN 1920-972X Le donataire

Août 2013

Volume 6, numéro 4

Renseignez-vous sur notre vaste choix

de soins en téléphonant au

514 890-8323

ou en visitant

cliniquesfchum.com.

POUR SE DONNER LE

MEILLEUR DE LA SANTÉ!

BD134

OUI,

je veux appuyer le CHUM et ses patients en faisant un don de : $*

Mode de paiement (s.v.p. ne pas envoyer d’argent comptant)

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Fondation du CHUM Visa MasterCard

N0 :

Exp. :

Signature

(obligatoire) :

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Date de naissance (aa/mm/jj) :

Courriel :

S.V.P. nous faire parvenir votre formulaire dûment rempli avec votre don à :

Je désire que mon don soit anonyme

Merci de votre générosité !Numéro d’enregistrement : 88342 9961 RR 0001

FONDATION DU CHUM

1405 - 500, PLACE D’ARMES

MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2W2

*Un reçu officiel de don sera émis automatiquement pour les dons de 15 $ et plus.

ROCHE OCTROIE 100 000 $

Yvon Deschamps

Porte-parole bénévole

de la Fondation du CHUM

NOUS SOMMES

PRÊTS

Tous les profits des Cliniques sont

versés à la Fondation du CHUM!

La « rentrée » se vit de façon toute

particulière au CHUM cette année. Elle est

synonyme de renouveau, de découverte,

de synergies.

Au cours des prochaines semaines, nous

aurons en effet en main les clés du Centre

de recherche – comprenant également

le Centre intégré d’enseignement et de

formation (CIEF) et la Tour Saint-Antoine.

Débutera alors le déménagement de

plusieurs équipes dans ce qui s’avère

être la première phase du nouveau

CHUM. Nous sommes extrêmement

enthousiastes.

Déménager est une expérience en soi.

Lorsqu’on déménage des laboratoires,

que l’on installe un centre de simulation

ultramoderne, le défi est encore plus

grand! Mais nous sommes prêts.

Des activités d’accueil ont d’ailleurs

été préparées à l’intention de notre

personnel, qui découvrira petit à petit

son nouvel environnement de travail,

des aires intelligentes favorisant la

collaboration.

Chers donateurs, nous avons hâte de

vous faire découvrir nos nouvelles

installations, qui contribueront à faire du

CHUM et de la métropole des références

dans le domaine des sciences de la vie.

Et qui, concrètement, contribueront

au mieux-être des Montréalais et des

Québécois.

Merci d’être à nos

côtés dans cette belle

aventure.

Ensemble, nous offrons les meilleurs soins

à nos patients. Nous le faisons dans un

cadre intègre et profondément humain.

J’avais envie de partager avec vous un

témoignage qui m’a profondément touché

parce qu’il s’agit d’une véritable histoire de

courage et d’une impressionnante leçon de

vie. J’aimerais vous présenter Sandra Van

Tassel, une sympathique jeune femme qui

malgré un parcours difficile, célèbre chaque

moment de la vie. Voici un résumé de son

histoire :

Sandra a reçu un diagnostic de la maladie de

Crohn à 13 ans. À 18 ans, elle est transférée

au Centre hospitalier de l’Université de

Montréal (CHUM) pour soigner cette maladie

inflammatoire chronique intestinale qui

touche à peu près 27 000 Québécois, dont

11 000 jeunes de moins de 25 ans. C’est alors

que commence une série de rencontres avec

plusieurs spécialistes du CHUM en gastro-

entérologie, en dermatologie, en chirurgie

digestive, et j’en passe...

Pour Sandra, les années qui ont suivi ont été

parsemées d’obstacles. Pendant près de 15

ans, elle a été confrontée aux symptômes les

plus difficiles de sa maladie. Elle a subi plus

d’une vingtaine de chirurgies et a également

développé une forme très rare de cancer, un

adénocarcinome. Malgré tout, Sandra a gardé

une confiance totale en son équipe soignante,

qui a travaillé d’arrache-pied pour trouver une

façon d’alléger ses souffrances.

À travers toutes ces épreuves, elle est

reconnaissante d’avoir pu côtoyer des

professionnels qui ont donné aux soins qu’elle

a reçus un côté très humain. Elle n’hésite pas

à dire que les équipes du CHUM lui ont sauvé

la vie, grâce aux technologies de pointe à leur

disposition, mais aussi par leur dévouement.

Cela fait maintenant cinq ans que je suis

porte-parole bénévole de la Fondation du

CHUM et je suis toujours aussi ému quand je

rencontre des patients qui, du fond du cœur,

me racontent comment les professionnels

du Centre hospitalier ont fait une différence

dans leur vie. À plusieurs occasions, Judi m’a

accompagné et chaque fois nous ressortons

de ces rencontres grandis et convaincus que

chaque jour, les professionnels du CHUM

donnent le meilleur de la santé aux patients.

Je suis tellement fier de m’impliquer au sein

de la Fondation quand je rencontre des

gens si inspirants. Votre soutien et votre

engagement font une différence dans la vie

de Sandra et de tous les patients du CHUM. Il y

a un peu de vous dans chacune des initiatives

que la Fondation accomplit pour son centre

hospitalier. Merci de votre générosité.

Pour connaître la suite de l’histoire de Sandra

et voir le témoignage que son médecin, la Dre

Carole Richard, nous a accordé dans le cadre

de notre campagne majeure de financement

Donnons-nous le meilleur de la santé, rendez-

vous au fondationduchum.com.

UN TÉMOIGNAGE UNIQUE, UNE

HISTOIRE INSPIRANTE

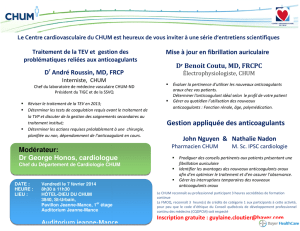

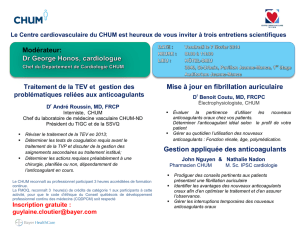

Le Département de pharmacie du CHUM a souligné plus tôt cet été le lancement du premier

programme de résidence spécialisée en pharmacie oncologique au Québec. Une première

rendue possible grâce à la collaboration de la Fondation du CHUM et de la pharmaceutique

Roche qui s’est engagée pour 2 ans, à hauteur de 100 000 $, à soutenir la surspécialisation

en oncologie de pharmaciens au CHUM.

Mme Marie-Andrée Fournier est la récipiendaire de la première bourse postdoctorale octroyée.

Déjà titulaire d’un Pharm. D. et d’une maîtrise en pharmacothérapie avancée, elle effectuera

une résidence spécialisée en oncologie d’une durée d’un an au cours de laquelle elle travaillera

en collaboration avec des patients, médecins, infirmières et autres professionnels en hémato-

oncologie, gynéco-oncologie et chirurgie oncologique au CHUM. Au long de cette année de

spécialisation, Mme Fournier fera également un stage d’un mois en oncologie pédiatrique au CHU

Sainte-Justine et un autre auprès de patients allogreffés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle

poursuivra parallèlement un projet de recherche intitulé Évaluation du protocole de traitement

de la neutropénie fébrile au CHUM (diminution de globules blancs à la suite d’un traitement de

chimiothérapie entraînant un risque d’infection élevé). Toutes ces activités seront encadrées

par l’équipe dynamique de pharmaciens chevronnés en oncologie du CHUM.

Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’enseignement est omniprésent. En effet,

il reçoit chaque année le plus grand nombre d’étudiants au Pharm. D. et de résidents à

la maîtrise en pharmacie à Montréal. Centre de référence reconnu dans l’ensemble de la

province, le Département de pharmacie peut compter sur des spécialistes qui excellent

dans leur domaine de pointe. Les pharmaciens du CHUM occupent une place importante

auprès des patients, assurant un suivi de leur médication et tissant des liens avec eux en

les informant, en répondant à leurs questions et en leur prodiguant des conseils, tout en

favorisant l’utilisation optimale des médicaments.

Les patients du CHUM peuvent compter sur la générosité de Roche depuis ses débuts. À ce

jour, plus d’un million et demi de dollars ont été versés par ce fidèle partenaire afin de leur

donner le meilleur de la santé. Par ce don, Roche prouve donc une fois de plus qu’il a à cœur

l’amélioration des soins aux patients.

PREMIER PROGRAMME QUÉBÉCOIS

DE RÉSIDENCE SPÉCIALISÉE EN

PHARMACIE ONCOLOGIQUE

Denis Bois, Département de pharmacie du CHUM; Anne-Marie Rivard, Roche; Nathalie Letarte, Département de

pharmacie du CHUM; Ékram Antoine Rabbat, Fondation du CHUM; Marie-Andrée Fournier, boursière; Dre Marie-Josée

Dupuis, Direction de l’enseignement du CHUM; Dr François Lespérance, Direction générale du CHUM

« Ma vision est d’assurer

que les patients soient au

coeur de nos décisions

en tant qu’organisation

humanitaire. »

Joanne Liu

514 890-8332 / info@santevoyage.com / santevoyage.com

MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL GEOSENTINEL

La Clinique est le seul site francophone d’Amérique du Nord membre de ce réseau

international qui se veut un outil de communication et de compilation de données

sur les maladies infectieuses des voyageurs émanant des cliniques santé-voyage et

des centres de médecine tropicale.

Pionnière dans son domaine au Québec, la Clinique Santé-voyage de la Fondation du

CHUM est devenue au fil des ans la référence en matière de santé-voyage. Elle est établie

depuis 1978 et reçoit chaque année près de 30 000 visiteurs, ce qui en fait l’une des plus

importantes cliniques du genre en Amérique du Nord. Ses professionnels prodiguent soins

et conseils à tous les types de voyageurs, qu’ils soient aventuriers ou plus conservateurs,

parmi lesquels : conseils de voyage, vaccins spécialisés et de base, prescriptions et

consultations, suivis postvoyage.

Elle offre aussi un espace-boutique où les visiteurs peuvent se procurer lotion antimoustiques,

crème solaire, assainisseur d’eau et trousse de premiers soins.

UNE MÉDECIN DE LA CLINIQUE SANTÉ-VOYAGE NOMMÉE PRÉSIDENTE DU

CONSEIL INTERNATIONAL DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF)!

Joanne Liu, une médecin pratiquant à la Clinique, répondra officiellement à ce titre en octobre

2013. Elle a occupé par le passé différentes fonctions au sein de MSF, dont directrice des

programmes à Paris en 1999 et 2002 et présidente du conseil d’administration de 2004 à

2009 de MSF-Canada. Ayant œuvré pour plusieurs missions humanitaires auprès de réfugiés

maliens en 1996, de victimes du séisme et de l’épidémie de choléra en Haïti, de réfugiés

somaliens au Kenya et de survivants du tsunami en Indonésie, Mme Liu a une vaste expérience

en santé-voyage. Sa nomination fait la fierté de la Clinique Santé-voyage. Nous lui souhaitons

des moments des plus enrichissants dans le cadre de ses nouvelles fonctions!

ÉKRAM ANTOINE

RABBAT

Président-directeur

général de la

Fondation du CHUM

L’AXE MUSCULOSQUELETTIQUE FONCTIONNEL AU CHUM

Chaque année, le rapport d’activité nous permet

de revisiter les évènements des derniers mois et

de recentrer nos forces là où les besoins seront

les plus criants dans les mois à venir. Nous vous le

faisons parvenir en même temps que ce bulletin,

de sorte que vous puissiez constater une nouvelle

fois notre solide bilan financier. Nos forces et

notre vision communes ont permis de remettre

cette année la somme de 8 676 498 $ pour le plus

grand bénéfice des patients du CHUM.

À l’aube de son existence, la Fondation imaginait

déjà un centre hospitalier de haute technologie

pour la population québécoise. Quinze ans

plus tard, accompagnés de nos donateurs et

partenaires, nous posons un acte fort pour la

communauté présente et à venir. À l’automne,

une partie du personnel du CHUM s’installera

dans les nouveaux locaux du Centre de recherche

et du Centre intégré d’enseignement et de

formation. Et ce n’est que le début!

Les dernières années ont été particulièrement

denses. Notre plus grande richesse est de vous

savoir à nos côtés puisque, bien que nous ayons de

grandes aspirations, des projets ne peuvent voir le

jour sans le soutien de nos donateurs.

Permettez-moi également de vous partager,

au sein de cette chronique, le regret de la

Fondation du CHUM devant la perte d’un grand

philanthrope, vice-président de notre campagne

majeure de financement, M. Luc Beauregard. Il

sera certainement manqué par ses pairs de

l’univers des relations publiques pour lesquels

il fut un véritable mentor, mais également pour

la source d’inspiration qu’il a pu insuffler grâce

à son engagement social.

RÉSOLUMENT

TOURNÉS VERS

L’AVENIR

Plus que jamais, nous

sommes mobilisés autour

de ce projet de santé et

de société que constitue le

CHUM. Nous demeurons

tournés vers l’avenir!

L’axe musculosquelettique fonctionnel est l’un des cinq axes de spécialisation

adopté par le CHUM à la suite d’une planification stratégique tenue en novembre

2011. Moins connu du grand public, il englobe des maladies pourtant très

répandues, comme l’arthrose, l’ostéoporose ou les maux de dos. En plus de cela,

les professionnels du CHUM prennent en charge l’ensemble des pathologies ostéo-

articulaires, la physiatrie, la rhumatologie, de même que la chirurgie de la main.

Les brûlures graves font également partie de cet axe, car le centre hospitalier est un

Centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves et les personnes qui y sont

soignées ont accès à une équipe de plusieurs professionnels, dont : chirurgiens

plasticiens, intensivistes, psychiatres, doctorants en psychologie, travailleurs

sociaux, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes.

Le CHUM et le Centre de recherche se distinguent, en outre, en étant les plus

importants centres de formation de médecins et chercheurs cliniciens en

rhumatologie au Canada. Les patients sont ainsi traités par d’éminents spécialistes

ayant accès aux technologies les plus avancées, notamment en ce qui a trait à la

biomécanique des articulations et à l’imagerie biomédicale.

Les chercheurs de l’axe musculosquelettique fonctionnel et le Service de

rhumatologie du CHUM œuvrent en collaboration avec plusieurs organismes

pour promouvoir l’importance de la recherche sur ces pathologies, ainsi que

l’éducation du grand public et des patients quant aux nouvelles méthodes de

diagnostic et de traitement.

Le Centre d’expertise provincial en

réimplantation et revascularisation

microchirurgicale d’urgence (CEVARMU) du

CHUM est un centre d’expertise qui accueille

toute personne victime d’amputation

traumatique aux membres supérieurs. Il est

le seul centre du genre au Canada et l’un

des seuls en Amérique du Nord. L’expertise

unique des professionnels qui y travaillent en

font une référence pour l’ensemble du Québec.

Sa mission comporte trois volets : les soins, la

recherche et l’enseignement.

Tous les Québécois ayant besoin d’une

réimplantation à la suite de l’amputation d’une

main ou d’un doigt, ou de tout autre accident

empêchant la circulation sanguine dans un

membre, ou encore de dévascularisation

nécessitant de la microchirurgie sont, depuis

2004, transférés au CHUM. Cela permet de

diminuer les délais de prise en charge et de

chirurgie et de standardiser un protocole de

soins. « Dès que l’accident survient, le patient

a un délai de 6 heures pour arriver au CHUM

et subir sa première opération. Le transport

doit se faire très rapidement », explique le

Dr Patrick Harris, chirurgien plasticien et

directeur du Centre de la main, qui pratique

également au CEVARMU.

La réimplantation se déroule habituellement

en plusieurs opérations, une première pour

remettre le morceau amputé et plusieurs

chirurgies secondaires, qui varient selon le

type d’accident et la guérison de chaque partie

touchée. Même si l’équipe du Centre réimplante

dans 99 % des cas des membres supérieurs

(bras, mains, doigts), il arrive également que la

microchirurgie soit nécessaire pour réimplanter

d’autres organes, tels l’oreille ou le nez.

Le LIO est un laboratoire multidisciplinaire international qui est associé à l’axe musculosquelettique du Centre de recherche du CHUM

(CRCHUM), en plus d’être affilié à l’École de technologie supérieure (ÉTS). Sa mission première est la recherche et le développement dans

plusieurs secteurs des hautes technologies de la santé, particulièrement dans les domaines de l’orthopédie, la physiatrie et la rhumatologie.

L’équipe du LIO, avec à sa tête l’ingénieur Jacques A. de Guise, est constituée d’une cinquantaine de professionnels, de diverses

disciplines telles l’ingénierie, la chirurgie, la physiothérapie ou la kinésiologie. Ils œuvrent sur une trentaine de projets de recherche.

Le LIO est également depuis un an le premier laboratoire au monde à se conformer à la norme ISO 13485, qui précise les exigences

des systèmes de management de la qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux.

UNE RÉFÉRENCE EN AMÉRIQUE DU NORD LE LABORATOIRE DE RECHERCHE EN IMAGERIE ET

ORTHOPÉDIE (LIO) : L’ALLIANCE DU GÉNIE ET DE LA SANTÉ

En plus de son rôle comme chercheur au CRCHUM et professeur à l’ÉTS, le Dr de Guise est

également titulaire depuis 10 ans de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en

orthopédie de l’Université de Montréal. Son objectif principal est de soutenir la recherche

effectuée en orthopédie et plus précisément dans les domaines suivants :

• l’imagerie en trois dimensions;

• chirurgie assistée par ordinateur

• biochimie de l’arthrose

• descellement des prothèses

• essais cliniques de prothèses articulaires et ligamentaires chez des malades

arthrosiques et de jeunes sportifs

Les recherches effectuées au sein de la Chaire permettent le développement de

meilleures prothèses ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant

besoin de soins orthopédiques.

AU CŒUR DE LA RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE

LA CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL :

L’équipe du Dr de Guise est à l’origine

d’une petite révolution dans le diagnostic

et le traitement de l’arthrose du genou,

aussi connue sous le nom d’ostéoarthrite,

une maladie qui touche les articulations

et qui se traduit par une dégénérescence

du cartilage qui enrobe l’extrémité

des os. Cette maladie dégénérative

des articulations, surtout associée au

vieillissement, affecte plus de 10 % des

adultes canadiens. Son développement

est lié au stress articulaire, comme les

blessures ligamentaires, ou à des facteurs

mécaniques, comme un surplus de poids.

L’arthrose est une pathologie complexe

à traiter, c’est pourquoi les techniques

innovantes du LIO arrivent à point pour

les patients qui souhaitent rester actifs

et mobiles plus longtemps. Pour aider les

patients atteints de cette maladie, le Dr

de Guise a créé le KneeKG : une nouvelle

technique d’évaluation novatrice qui permet

l’analyse 3D, en temps réel, des fonctions

du genou en mouvement. Un peu à la

façon d’un film d’animation, mais avec une

précision inégalée.

Comme l’explique le Dr de Guise : « À la

différence des rayons X et de la résonance

magnétique, qui offrent des images

statiques, cette technologie complète les

résultats obtenus en donnant un portrait

précis de l’articulation en mouvement. » En

plus de l’arthrose, le KneeKG permet aussi

de traiter d’autres pathologies comme

les tendinites et les blessures méniscales,

que l’on retrouve fréquemment chez les

sportifs. Lors de son utilisation, le patient

doit installer sur son genou un harnais

bardé de capteurs qui se fixe de façon non

invasive et qui permet d’analyser les signaux

issus de la captation des mouvements.

Ces informations de mouvements sont

transformées en informations utiles et

permettent :

• d’identifier les causes et les symptômes;

• de personnaliser et d’optimiser le plan

de traitement;

• de faciliter l’amélioration des soins.

Cet outil d’aide au diagnostic, conçu avec

fierté par une équipe du CRHUM, est

désormais commercialisé à l’échelle mondiale.

LE KNEEKG, INVENTION PHARE DU LIO

UNE ÉQUIPE UNIE

AU SERVICE DES PATIENTS

Le CEVARMU est constitué d’une équipe multidisciplinaire

regroupant des chirurgiens, ergothérapeutes, psychologues,

travailleurs sociaux et infirmières. La présence de chacun est

primordiale pour garantir l’accessibilité des soins, de même

qu’assurer la continuité des traitements pour les patients de

l’extérieur de la région montréalaise.

La rééducation commence tout de suite après la chirurgie et

le patient est rapidement impliqué dans le continuum de soins.

Comme le mentionne Josée Arsenault, ergothérapeute et

coordonnatrice du CEVARMU : « Nous voyons le patient comme

partenaire de ses soins, nous partageons la responsabilité du

traitement avec lui et nous avons comme but ultime un retour

fonctionnel au quotidien dans la dignité ».

Puisque 85 % des personnes traitées au CEVARMU proviennent de

l’extérieur de Montréal, le grand défi de l’équipe du Centre est le

transfert des connaissances dans chacune des régions accueillant

un patient réimplanté. La poursuite des activités thérapeutiques

débutées au CHUM après l’opération est un facteur déterminant

dans le rétablissement du patient.

UN PROGRAMME D’ENTRAIDE NOVATEUR

Les blessures soignées au CEVARMU sont toujours reliées à un

accident traumatisant pour les patients. Le projet patient-ressource

a été créé pour leurs apporter, ainsi qu’à leurs proches, un support

psychologique et social. Le patient-ressource est une personne

qui est passée à travers les mêmes épreuves et qui peut témoigner

des diverses étapes jalonnant la réadaptation qui, elle, peut

durer jusqu’à un an. « Il y a des hauts et des bas, mais grâce

à l’expertise des professionnels du Centre je peux maintenant

retourner travailler. Leur dévouement m’a permis de me sentir

partenaire de mes soins. À la fin de ma rééducation, j’ai moi-

même été patient-ressource pour aider d’autres personnes qui

ont eu un accident comme le mien », a expliqué Pascal Héneault,

patient du CEVARMU.

« lors de sa création, le

Centre accueillait une

majorité de gens victimes

d’accidents de travail.

Actuellement, les accidents

domestiques connaissent

une recrudescence. Des

appareils tels les fendeuses

à bois, les bancs de scie

et les souffleuses à neige

sont donc à l’origine de

plusieurs amputations ».

Dr Alain Danino

Directeur du CEVARMU

Le CEVARMU en bref

• 14 chirurgiens

• Entre 100 et 150 patients par année

• En majorité des hommes de 30 à 60 ans

• 140 doigts réimplantés en 2012

• Taux de réussite de 85 %

Le Dr Busson, psychologue du Centre et un patient en consultation avec le patient

Nonsenient omni ut est volorer ibusci conem rest, tem excepe el molorpore

conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae rest, tem excepe el

molorpore conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae rest, tem

excepe el molorpore conet aditia quodici atemolest estiate mporrum ut doluptae

Le CHUM et le Centre de recherche se

distinguent, en outre, en étant les plus

importants centres de formation des

médecins et chercheurs cliniciens en

rhumatologie au Canada.

Le Dr Jacques A. de Guise

1

/

2

100%