Revue Évaluation hormonale de la fonction testiculaire chez l`adulte

Revue

Évaluation hormonale de la fonction

testiculaire chez l’adulte jeune

Evaluation of the testis endocrine function by the young adult

Yves Reznik

Service d’Endocrinologie

et Maladies Métaboliques,

CHU Côte de Nacre,

14033 Caen Cedex

Résumé.L’exploration de la fonction endocrine du testicule s’appuie sur le dosage de la

testostérone plasmatique totale réalisé le matin. Ce dosage suffit généralement à évaluer la

fonction leydigienne, mais peut être pris en défaut pour des valeurs proches du seuil inférieur

de la normale ou dans certaines situations cliniques qui perturbent la biosynthèse des

androgènes ou de sa protéine de liaison SHBG. Le dosage de la testostérone libre ou de la

testostérone biodisponible peut dans ces circonstances particulières être un appoint diagnos-

tique, et doit faire appel à des méthodes directes qui sont lourdes et relèvent de laboratoires

spécialisés, ou à des méthodes indirectes basées sur des équations validées. Le dosage des

gonadotrophines utilise des méthodes immunométriques qui ont une sensibilité généralement

suffisante pour différencier les insuffisances testiculaires primaires ou secondaires. Ces 10

dernières années ont été développés des immunodosages de l’inhibine et de l’hormone

antimüllérienne (AMH) qui permettent d’étudier la fonction sertolienne et pourraient consti-

tuer des marqueurs prédictifs au cours de l’infertilité masculine. Les tests dynamiques pour

l’exploration de l’axe gonadotrope ont un intérêt pour appréhender la physiologie du testicule

mais leur utilisation en pratique clinique est restreinte.

Mots clés : testicule, testostérone, gonadotrophine, dosage hormonal

Abstract.The measurement of morning total testosterone plasma concentration is pivotal for

evaluating the endocrine function of the testis. This parameter is generally sufficient for the

detection of leydig cell deficiency, but mild lowering of plasma total testosterone may be

misleading, particularly in clinical situations that affect SHBG plasma concentration. In such

situations, the measurement of free testosterone or bioavailable testosterone levels add

subsequent information, and may be performed by direct methods which are highly accurate

but performed only in specialized laboratories, or indirect methods based on validated

algorithms. Basal plasma gonadotropin measurement by immunometric methods are gene-

rally accurate tools for the distinction between primary testicular or secondary hypogonado-

trope deficiency. The measurement of plasma inhibin and anti-mullerian hormone are

promising tools for the in vivo evaluation of sertoli cell function, and may be used as

predictive markers for male infertility. Dynamic testing of the gonadotrope axis has limited

value in the clinical investigation of the physiology of the testis.

Key words: testosterone, testis, gonadotropin, hormonal concentration measurement

Le testicule exerce 2 fonctions dis-

tinctes, la sécrétion des hormones

androgéniques par les cellules inters-

titielles de Leydig d’une part, et la

formation et la maturation des sper-

matozoïdes au niveau des tubes sémi-

nifères et des cellules sertoliennes

d’autre part. Les perturbations de la

fonction testiculaire peuvent toucher

l’une des 2 fonctions – leydigienne ou

séminifère – ou les deux simultané-

ment. Nous nous attacherons princi-

palement à décrire les modalités de

l’évaluation hormonale de la fonction

endocrine du testicule, en précisant

les circonstances cliniques qui inci-

tent à réaliser ces explorations, les

outils biologiques dont dispose le cli-

nicien pour explorer le testicule endo-

crine, et enfin les modalités pratiques

de l’exploration d’une anomalie de

l’axe testiculaire.

Circonstances

qui amènent

à l’évaluation

de l’axe gonadotrope

L’exploration hormonale de la

fonction testiculaire chez l’adulte

mt médecine de la reproduction 2007 ; 9 (5) : 284-92

Tirésàpart:Y.Reznik

doi: 10.1684/mte.2007.0103

mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007

284

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

jeune sera motivée par l’observation par le clinicien d’une

constellation de symptômes qui réalisent le tableau d’hy-

pogonadisme, défini comme la défaillance du testicule

endocrine à produire un taux physiologique d’androgènes

circulants et/ou la défaillance quantitative de la spermato-

genèse révélée lors de l’exploration de l’infertilité du

couple [1]. Pour certains, l’hypogonadisme implique

l’existence d’une insuffisance leydigienne. Certains symp-

tômes possèdent une spécificité forte et indiquent à eux

seuls la réalisation d’un dosage hormonal : il s’agit en

premier lieu d’une baisse de la libido et/ou de l’activité

sexuelle habituelle de l’individu, plus rarement d’un trou-

ble de l’érection. Ces symptômes peuvent s’accompagner

de signes physiques caractéristiques comme une sensibi-

lité mammaire voire une gynécomastie, ou une raréfaction

de la pilosité axillaire et pubienne. Les testicules ont

souvent une consistance molle. Lorsque le déficit s’est

installé précocement en période péripubertaire, les testi-

cules peuvent être très petits (< 5 ml). Dans les formes

historiques avec un important retard diagnostique, la ca-

rence hormonale peut avoir un retentissement musculaire

(faiblesse, amyotrophie) ou osseux (déminéralisation, tas-

sements vertébraux, fractures). À côté de ces symptômes à

forte valeur diagnostique, d’autres manifestations du défi-

cit androgénique moins spécifiques peuvent être l’élé-

ment d’appel ou de consultation : une asthénie à tous les

modes, un manque d’énergie vitale, un trouble de l’hu-

meur de type dépressif, des troubles cognitifs (mémoire,

concentration), une baisse des performances physiques...

Ces symptômes moins spécifiques doivent faire recher-

cher les signes majeurs du déficit androgénique listés plus

haut. Ce tableau clinique, plus ou moins complet, cons-

taté chez un adulte jeune doit conduire à réaliser des

explorations hormonales simples pour confirmer – ou

infirmer –– le diagnostic d’hypogonadisme. Enfin, le défi-

cit androgénique peut parfois être révélé lors de l’explo-

ration de l’infertilité du couple.

En pratique, l’hypogonadisme de cause prépubertaire

est à l’âge adulte une évidence clinique du fait de l’im-

pubérisme. Mais l’hypogonadisme acquis post-pubertaire

est de diagnostic souvent difficile car les signes de virilisa-

tion acquis à la puberté sont quasi indélébiles, la pilosité

régresse peu et tardivement, la verge reste développée, et

il est évoqué sur des signes fonctionnels (libido, activité

sexuelle, asthénie...) non spécifiques, sans signe objectif

ou presque.

Évaluation hormonale

de l’axe testiculaire

Elle est basée sur l’exploration du testicule endocrine

qui s’appuie sur les dosages hormonaux en particulier de

testostérone et des gonadotrophines plasmatiques LH et

FSH. L’examen du sperme permet quant à lui d’explorer la

fonction exocrine du testicule dans ses aspects quantitatifs

et qualitatifs. Ce deuxième volet sera brièvement abordé

dans cet article axé sur l’exploration hormonale de la

fonction testiculaire.

Les dosages hormonaux statiques

Le dosage de la testostérone plasmatique totale cons-

titue en général un index suffisant pour affirmer ou infirmer

un déficit androgénique. Le dosage de la testostérone

plasmatique basale est le plus souvent suffisant [1], le

recours aux dosages dynamiques restant d’un usage d’ex-

ception dans certaines situations particulières.

Les explorations hormonales doivent être réalisées à

distance de toute maladie intercurrente, ou de prise de

médicaments ou drogues pouvant affecter l’axe gonado-

trope, comme les glucocorticoïdes qui ont un double

impact hypothalamo-hypophysaire et leydigien, le kéto-

conazole ou les opiacés.

Le dosage de la testostérone plasmatique

Son dosage est la pierre angulaire de l’évaluation

hormonale du testicule. La testostérone est secrétée de

manière pulsatile et suit un cycle nycthéméral avec un

taux maximal le matin vers 8 heures.

L’amplitude de variation nycthémérale de la testosté-

rone plasmatique est relativement faible (figure 1). Elle est

présente dans la circulation sous plusieurs formes : une

forme liée avec une faible affinité à l’albumine qui est la

forme prédominante (68 %), pour 30 % sous une forme

liée avec une forte affinité à sa protéine de transport

spécifique, la SHBG ou TeBG (constante d’association Ka :

1x10

9

L/mol), et enfin pour une faible fraction sous forme

de testostérone libre. En effet, la fraction libre de la testos-

térone ne représente que 0,5 à 3 % de la testostérone

totale, mais constitue le meilleur reflet de l’action des

androgènes circulants puisqu’elle est la fraction biologi-

Heure au cours du

nycthémère

Hommes âgés

Adultes jeunes

Testostérone (ng/mL)

8

7

6

5

4

8 12 16 20 24 4 8 (Heures)

Figure 1. Variations nycthémérales de la testostérone plasmati-

que chez l’homme adulte sain. D’après : « Bremner WJ. J Clin

Endocrinol Metab 1983 ; 56 : 1278 ».

mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007 285

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

quement active. La testostérone liée à l’albumine est rapi-

dement mobilisable du fait d’une liaison de faible affinité

(Ka : 3,6 x 10

4

L/mol) et ainsi d’une dissociation rapide du

complexe « stéroïde-protéine ». La testostérone non liée à

la SHBG, qui correspond à la testostérone libre plus la

testostérone liée à l’albumine, représente un fidèle reflet

de l’hormone biologiquement active [2]. La testostérone

totale est, dans certaines circonstances, un indice moins

précis pour évaluer la fonction androgénique. En effet,

différentes conditions physiologiques ou pathologiques

peuvent modifier la concentration d’albumine mais sur-

tout de SHBG, variations qui peuvent se traduire par une

anomalie de concentration de la testostérone totale alors

que la fraction libre active reste à un taux circulant nor-

mal. Ces circonstances sont cependant relativement rares

et peuvent justifier le recours à un dosage de la testosté-

rone libre ou de la testostérone biodisponible, principale-

ment lorsque le taux de testostérone totale est équivoque

(cf. infra).

Les conditions du dosage de testostérone plasmatique

Le dosage de testostérone plasmatique doit être réalisé

en début de matinée vers 8 heures, pour s’affranchir de la

fluctuation nycthémérale des sécrétions androgéniques

testiculaires qui se traduit par des taux vespéraux de

testostérone circulante réduits de 30 % par rapport au pic

matinal (figure 1). En cas de valeur de testostérone plas-

matique modérément abaissée en dessous du seuil de

normalité, le dosage devra être répété 1 ou 2 fois avant

d’affirmer un hypogonadisme.

Dosage de la testostérone totale

C’est le dosage à réaliser en première intention, du fait

de sa simplicité et de son faible coût. La mesure de la

testostérone totale après extraction et purification est la

technique la plus précise, et est parfaitement corrélée à la

mesure par spectrométrie de masse couplée à la chroma-

tographie gazeuse (CG-MS) ou liquide (CL-MS) qui cons-

titue le dosage de référence, mais n’a pas d’utilité en

pratique clinique courante. Des dosages directs sans étape

d’extraction sont largement diffusés dans les laboratoires

hospitaliers ou de ville, basés sur des méthodes immuno-

logiques (RIA) ou immunoradiométriques (IRMA). Ces do-

sages automatisés ont une précision suffisante pour diffé-

rencier la plupart des valeurs pathologiques des taux

normaux [3]. Il existe cependant une grande variabilité

des performances des immunodosages de la testostérone

qui sont commercialisés, ce qui rend nécessaire une

meilleure standardisation des techniques utilisées en rou-

tine [4]. Certaines circonstances pathologiques peuvent

affecter le taux circulant de la SHBG et ainsi mettre en

défaut la précision du dosage de la testostérone totale.

Une élévation de la SHBG conduira à une surestimation et

à l’inverse une baisse de la SHBG à une sous-estimation de

la production de testostérone (tableau 1). Les valeurs nor-

males du taux de testostérone plasmatique sont variables

en fonction des laboratoires et des méthodes de dosage

utilisées. Chez l’homme jeune, le seuil de 3 ng/mL

(10,4 nmol/L) est souvent considéré comme la limite infé-

rieure de la normale, mais le clinicien doit se baser sur les

valeurs de référence établies par le laboratoire qui réalise

le dosage [1]. En fait, il nous manque la connaissance du

seuil en-deçà duquel existe un déficit androgénique au

niveau des organes cibles : certains hommes n’ont aucun

signe fonctionnel avec une testostérone plasmatique infé-

rieure à 2 ng/mL, et la barre de 3 ng/mL reste arbitraire,

même si elle est le plus souvent admise. Néanmoins, la

testostérone plasmatique est généralement effondrée en

dessous de 1 ng/mL dans les hypogonadismes, rendant le

diagnostic biologique facile.

Dosage de la testostérone libre

La méthode de référence pour doser la fraction libre de

la testostérone est la dialyse à l’équilibre à 37 °C, qui

permet de séparer à travers une membrane semi-

perméable la testostérone libre marquée « [

3

H]testosté-

rone » qui diffuse librement à travers la membrane de

dialyse, de la testostérone liée aux protéines (SHBG, albu-

mine) qui, elle, ne diffuse pas. L’inconvénient de la mé-

thode est sa lourdeur technique et sa durée puisque l’équi-

libre est atteint après plusieurs heures [5, 6]. Cette

technique n’est réalisée que par quelques laboratoires

spécialisés. La valeur constituant le seuil inférieur de

la normale généralement rapportée par les laboratoires

de référence pour cette méthode est de 50 pg/ml

(0,17 nmol/L) [1].

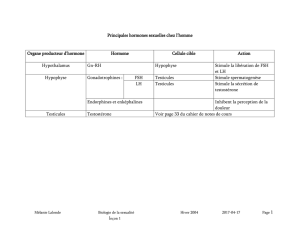

Tableau 1.Circonstances associées à des modifications

de la SHBG, (en gras, les circonstances les plus fréquentes)

Circonstances associées

à une élévation de la SHBG

Circonstances associées

à une baisse de la SHBG

Vieillissement Obésité

Cirrhose hépatique Syndrome néphrotique

Hyperthyroïdie Hypothyroïdie

Infection HIV Glucocorticoïdes

Estrogènes Androgènes

Anticonvulsivants Progestatifs

Revue

mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007

286

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

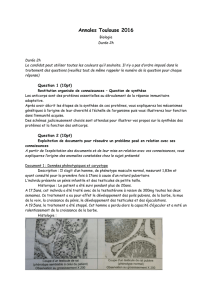

Des algorithmes ont été mis au point pour calculer

l’index de testostérone libre, à partir des concentrations de

la testostérone totale et de ses protéines de liaison, en

particulier la SHBG immunoréactive. Ces algorithmes ne

sont pas toujours applicables aux différentes concentra-

tions des protéines de liaison, et leur précision peut être

grevée par des variations importantes des concentrations

de ces protéines. La comparaison de plusieurs algorithmes

pour le dosage de la testostérone libre sur un pannel de

400 échantillons a montré une grande variabilité selon la

formule utilisée [7]. Une méthode indirecte basée sur la

mesure des concentrations de testostérone totale et de

SHBG par méthode immunoradiométrique permet de cal-

culer la testostérone libre par une équation du second

degré intégrant la constante d’association de testostérone

et SHBG. Cette méthode indirecte apparaît parfaitement

corrélée à la dialyse à l’équilibre (figure 2) et ne nécessite

pas d’ajustement pour des concentrations normales (40-

50 g/L) d’albumine [8, 9]. Un ajustement est nécessaire

dans les situations modifiant sévèrement l’albuminémie

comme le syndrome néphrotique ou la cirrhose hépati-

que. Cette méthode nécessite un programme d’analyse

informatique spécifique.

Un dosage direct de la testostérone libre utilisant un

analogue de la testostérone comme traceur a été commer-

cialisé, c’est la méthode couramment proposée par les

laboratoires d’analyse de routine pour évaluer la testosté-

rone libre. Cette technique a l’avantage d’être rapide, et

est bien corrélée à la méthode de dialyse à l’équilibre

(figure 2). Cependant, elle fournit des valeurs de testosté-

rone libre qui représentent une fraction variable (20 à

60 %) de la testostérone libre par dialyse à l’équilibre, en

fonction des taux circulants de SHBG [8], ce qui rend

délicate l’interprétation des valeurs basses.

Dosage de la testostérone biodisponible

La testostérone biodisponible peut être mesurée par

précipitation avec le sulfate d’ammonium à 50 % qui

sépare la testostérone liée à SHBG (précipitée) de la tes-

tostérone libre plus celle liée à l’albumine (non précipi-

tée). Cette méthode est également lourde, et n’est pas

standardisée. Une méthode indirecte est basée sur l’utili-

sation des constantes d’affinité théoriques de la SHBG et

de l’albumine pour la testostérone (supra), mais cette

méthode fournit des résultats discordants avec la méthode

de référence par précipitation. L’utilisation de constantes

d’association optimisées de SHBG et d’albumine pour la

testostérone permet d’améliorer la performance de la mé-

thode du dosage calculé de la testostérone biodisponible

[10]. Le dosage de la testostérone biodisponible apporte

une précision diagnostique lorsque le taux de testostérone

totale se situe dans la fourchette des valeurs plasmatiques

comprises entre 1,85 et 3,5 ng/mL [11].

Quelle méthode en pratique ?

Les discordances entre testostérone totale et testosté-

rone biodisponible sont le plus souvent observées pour les

concentrations de testostérone proches de la limite infé-

rieure de la normale, c’est-à-dire entre 1,8 ng/mL (6,5

nmol/L) et 3,5 ng/mL (13 nmol/L). Ainsi pour les valeurs de

testostérone totale en-deça ou au-delà de cette fourchette,

la mesure de la testostérone biodisponible est inutile. Pour

les valeurs intermédiaires, une méthode indirecte basée

sur la mesure de la testostérone totale et de la concentra-

tion de SHBG circulante peut apporter une précision par

rapport à la seule testostérone totale [11].

Le dosage des gonadotrophines

Les gonadotrophines hypophysaires LH et FSH ont

chacune une cible spécifique, la LH agissant sur la cellule

A

1000

800

n = 28

FT pMol/L

AFTC pMol/L

y = 1,002x + 0,877

R = 0,987

600

400

200

0

0 200 400 600 800 1000

B

250

200

n = 28

aFT pMol/L

AFTC pMol/L

y = 0,1859x + 4,3797

R = 0,937

150

100

50

0

0 200 400 600 800 1000

Figure 2. Corrélations entre la testostérone libre dosée par dialyse à l’équilibre (AFTC) et A- calculée à partir de la testostérone totale et

de la SHBG (FT) et B- mesurée par la méthode utilisant un analogue (aFT). D’après « Vermeulen A. J Clin Endocrinol Metab 1999 ; 84 :

3666 ».

mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007 287

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

de Leydig pour stimuler la production de testostérone, la

FSH agissant sur la cellule de Sertoli pour stimuler le

processus de maturation au cours de la spermatogenèse.

Les gonadotrophines LH et FSH constituent un dosage

de seconde ligne, demandé par le clinicien devant un

abaissement de la testostérone plasmatique dans le but de

distinguer son origine secondaire (déficit hypothalamo-

hypophysaire ou hypogonadotrope) ou primaire (déficit

testiculaire ou hypergonadotrope), ou devant une anoma-

lie du sperme (cf. infra). Les hormones LH et FSH sont

couramment dosées par des méthodes immunométriques

de type sandwich avec 2 anticorps utilisant la fluores-

cence ou un traceur radioactif (IRMA). Ces techniques

sont plus sensibles que les anciens RIA, et de plus sont

spécifiques de la molécule entière. Les immuno-dosages

automatisés de LH et FSH donnent d’assez faibles varia-

tions inter-essais dans une étude menée auprès de 15

laboratoires australiens [4]. Il est difficile de définir des

normes pour ces dosages, certains hommes normaux

ayant des taux circulants de LH et/ou FSH bas voire

indétectables. Le dosage des gonadotrophines repose gé-

néralement sur une seule mesure, cependant le caractère

pulsatile de leur sécrétion (en particulier LH) fait préférer

plusieurs mesures répétées à 15-20 minutes d’intervalle.

L’étude de la pulsatilité de LH est un moyen indirect pour

examiner l’activité du générateur hypothalamique de

GnRH qui est libéré sous forme de pulses (épisodes sécré-

toires) générant eux-mêmes des pulses de LH et FSH. Cette

technique nécessite des prélèvements toutes les 10 minu-

tes sur des périodes de plusieurs heures, et une analyse par

un logiciel informatique qui permet de calculer notam-

ment la fréquence et l’amplitude des pulses de LH. Cette

technique sophistiquée est réservée à la recherche.

L’information fournie par les dosages de LH et FSH de

base est généralement suffisante en pratique clinique :

lorsque la testostérone plasmatique est basse, un taux

élevé de LH signe un déficit primaire leydigien, alors

qu’un taux de LH abaissé en dessous de la norme du

laboratoire ou dans la zone des valeurs normales signe un

déficit secondaire hypothalamo-hypophysaire. Devant un

taux de testostérone plasmatique totale dans les valeurs

basses de la normale, un taux de LH élevé traduit généra-

lement un déficit leydigien compensé. Parfois, les valeurs

normales de testostérone et LH traduisent une fonction

leydigienne conservée alors que l’élévation de FSH et

l’oligospermie témoignent de lésions séminifères au cours

de certains hypogonadismes primaires. Une situation par-

ticulière est celle d’un hypoandrisme associé à une éléva-

tion conjointe des taux circulants de testostérone et de LH

qui traduit le rare syndrome de résistance partielle aux

androgènes [12].

La bioactivité de LH ou FSH peut être mesurée in vitro

en utilisant respectivement des cellules interstitielles ou

sertoliennes isolées de rongeur, mais ces techniques ont

été supplantées par des modèles de cellules transfectées

avec le récepteur de FSH qui sont plus standardisables

[13]. L’étude de la bioactivité est lourde et difficilement

utilisable en clinique, dans des situations particulières

comme la recherche de formes anormales de LH [14].

Autres dosages

La prolactine

En cas d’hypogonadisme hypogonadotrope caracté-

risé par un abaissement de la testostérone plasmatique et

un taux normal ou bas de LH, un dosage de prolactinémie

permettra de dépister un adénome à prolactine à l’origine

du déficit. Il s’agit souvent d’un macroprolactinome chez

l’homme, parfois révélé par un syndrome tumoral hypo-

physaire – céphalées, hémi-anopsie bitemporale – alors

que les signes du déficit gonadotrope sont frustes voire

absents, ou bien négligés (lire Salenave et al. p. 329–36).

L’inhibine B

Le dosage d’inhibine B est considéré comme un mar-

queur de la fonction sertolienne, et son taux est abaissé

dans les déficits testiculaires primaires et d’origine haute.

Le taux d’inhibine B est inversement corrélé au taux

circulant de FSH, par l’action de rétrocontrôle qu’exerce

l’inhibine B sur cette dernière [15]. Au cours du syndrome

de Klinefelter, les taux d’inhibine B sont normaux en

période prépubertaire mais chutent à la puberté et sont

très bas chez l’adulte, traduisant la faillite de l’appareil

sertolien [16]. L’hypogonadisme hypogonadotrope s’ac-

compagne aussi de taux abaissés d’inhibine B qui tradui-

sent le déficit en gonadotrophines LH et surtout FSH [16].

L’inhibine B basale est d’ailleurs un prédicteur de la

réponse au traitement par GnRH pulsatile de l’hypogona-

disme hypogonadotrope, en termes de croissance testicu-

laire et de fertilité [17, 18]. Sous traitement par GnRH

pulsatile, l’inhibine B est rapidement stimulée attestant de

sa régulation à court terme par les gonadotrophines [19].

Chez l’homme infertile, le taux d’inhibine B améliore la

valeur prédictive de FSH sur la qualité du sperme et les

paramètres histologiques [15, 20]. Le dosage d’inhibine B

repose sur une technique immunométrique qui est mainte-

nant largement disponible dans les laboratoires spécialisés.

L’AMH

L’hormone antimüllérienne (AMH) est un produit de la

cellule de Sertoli immature, et un marqueur sensible du

déclenchement de la puberté via l’élévation de la testos-

térone intratesticulaire qui s’accompagne d’une chute de

l’AMH. Ainsi, chez l’homme adulte, les taux circulants

d’AMH sont très bas. Au cours des hypogonadismes hypo-

gonadotropes, l’AMH est au contraire élevée et inverse-

ment corrélée à la testostérone plasmatique et au volume

testiculaire. Les taux d’AMH les plus hauts sont retrouvés

dans les formes congénitales, alors que les formes acqui-

ses ont une sécrétion résiduelle de testostérone et des taux

intermédiaires d’AMH [21]. L’administration de FSH re-

combinante est capable de stimuler la production d’AMH,

alors que l’hCG induit une forte chute de l’AMH circu-

Revue

mt médecine de la reproduction, vol. 9, n° 5, septembre-octobre 2007

288

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%