Télécharger

le sujet du jour : CONSTITUTION CHIMIQUE DE L’UNIVERS

Armelle, ma petite fille qui est en 4ème, m’a demandé un jour de lui apporter, pour un exposé au collège,

des documents sur « la constitution chimique de l’Univers et tout ce qui va avec »

J’ai été effrayé par un tel challenge pour deux raisons. D’abord parce qu’il est impossible d’y répondre en

moins de cent pages. Ensuite parce que la réponse à cette question pourrait bien changer dans un

proche avenir. Mais le « tout ce qui va avec » m’a tellement fait rire que j’ai décidé d’essayer.

A Et d’abord, c’est quoi l’Univers ?

C’est très simple à définir et très difficile à comprendre. L’Univers, ce n’est pas l’espace, les planètes, les

étoiles … Ce n’est pas une collection d’objets variés qu’on peut décrire les uns après les autres comme

on le ferait pour les mammifères ou les arbres fruitiers. L’Univers c’est Tout. Rien de ce qu’on connait

n’est en dehors de l’Univers. Tout ce qu’on découvrira sera dans l’Univers. Les planètes, les étoiles … en

font partie, bien sûr, mais aussi le vide intersidéral, les atomes, la matière, l’énergie, les interactions entre

matière et énergie … Quoiqu’on étudie, même l’Histoire de France ou la vie des abeilles, on étudie une

partie de l’Univers.

Et donc « tout ce qui va avec » fait partie de l’Univers !

B Et la chimie ?

Depuis au moins l’Antiquité, les philosophes se sont demandé de quoi était constituée la matière. L’eau,

le bois, les roches, le bois, le feu, l’air, la chair … toutes ces matières, elles-mêmes infiniment diverses

étaient-elles autant de choses étrangères les unes aux autres, en nombre quasiment infini ; ou bien

étaient-elles composées d’un petit nombre de principes élémentaires ? Thalès, par exemple, dès le

VIIème siècle avant notre ère, pensait que l’eau était le principe matériel d’où provenaient les trois autres

éléments fondamentaux : l’air, le feu et la terre, d’où provenaient à leur tour toutes les autres matières.

Cette conception certes, aujourd’hui, nous paraît ridicule. Elle était pourtant le premier pas vers la

conception moderne selon laquelle toute matière est constituée d’un petit nombre d’atomes. Il a fallu des

siècles de recherche, d’expériences et de controverses théoriques pour arriver aux certitudes que tous

les scientifiques partagent aujourd’hui et qui constituent la Chimie.

B1 Mélanges, corps simples et molécules

Résumons ces connaissances à travers un exemple très simplifié, celui de l’air. Avec un microscope

imaginaire qui grossirait dix millions de fois nous verrions un nuage de grains s’agitant de façon

désordonnée en tous sens, se bousculant sans jamais s’accrocher les uns aux autres. Ces grains sont de

plusieurs types. Les plus légers et les plus nombreux représentent 78% du total. 20% sont formés de

grains un tout petit peu plus massifs. Enfin quelques grains variés, plus lourds, représentent le dernier

1%. L’air est un mélange de toutes ces sortes de grains.

En refroidissant progressivement l’air, il est possible de séparer ses différents composants en parties

homogènes, c'est-à-dire formées d’une seule sorte de grains. Ces parties homogènes s’appellent des

corps simples. Et ces « grains » dont nous parlons ici, les chimistes les appellent molécules.

A l’heure du café, on n’a pas toujours le temps

d’aller au bout des interrogations.

Alors voici quelques éléments de réponses un peu

plus détaillés aux questions qui se sont posées lors

des rencontres du club.

Questions d’astro

Les corps simples ont des propriétés qui permettent de les reconnaitre. Ainsi, le corps simple le plus

abondant dans l’air s’appelle diazote. Le second s’appelle dioxygène. Les corps simples plus rares sont

l’argon et le dioxyde de carbone.

Pour séparer les différents composants de l’air, il a suffi de refroidir et liquéfier l’air. D’autres méthodes

peuvent être employées pour séparer les composants d’un mélange. On les appelle méthodes

physiques. Filtration, décantation, centrifugation, distillation, liquéfaction … sont de telles méthodes.

Grace à elles, on découvre que presque toutes les matières que nous rencontrons dans la Nature sont

des mélanges de plusieurs – et parfois très nombreux – corps simples. Le bois, l’argile, l’eau de mer, le

granit, la résine ... sont des mélanges. Quelques exceptions sont des corps simples, telles que l’eau de

pluie, l’or, le diamant, le quartz ...

B2 Molécules et atomes

Intéressons-nous maintenant aux molécules. Lorsqu’on mélange divers corps simples, il arrive – mais

pas toujours – que ceux-ci réagissent les uns avec les autres pour donner de nouveaux corps simples.

C’est là toute la magie de la Chimie ! Mélanger du diazote et du dioxygène ne redonnera que de l’air.

Mais si l’on verse de l’acide chlorhydrique sur du cuivre, on verra disparaitre le cuivre et se former un

beau liquide vert. Il y a là une réaction chimique où disparaissent les corps simples du début pour en

former un nouveau qu’on appelle chlorure de cuivre. De même, si du carbone brûle dans un récipient

rempli de dioxygène, les deux corps simples vont disparaître et laisser place à du dioxyde de carbone.

En multipliant les expériences, au cours des siècles les chimistes ont fini par comprendre que les

molécules qui constituent les corps simples étaient formées d’éléments indestructibles fortement attachés

les uns aux autres. Ces éléments indestructibles, ils les ont appelés atomes, reprenant ainsi le mot

inventé par le philosophe grec Démocrite qui, au IVème siècle avant notre ère, avait eu l’intuition de leur

existence. Ainsi la molécule de diazote est formée de deux atomes d’azote, celle de dioxygène de deux

atomes d’oxygène, celle d’ozone de trois atomes d’oxygène. Dans une molécule de dioxyde de carbone,

deux atomes d’oxygène sont accrochés à un atome de carbone. Dans celle d’hématite, le corps simple

présent dans la rouille et qui donne sa couleur à la planète Mars, deux atomes de fer et trois atomes

d’oxygène sont liés entre eux.

Il est très important de comprendre que, dans un mélange, les atomes de nature différente sont

indépendants les uns des autres. Ainsi dans l’air, les molécules de diazote ne font que heurter les

molécules de dioxygène, tandis que dans le gaz appelé monoxyde d’azote, les molécules sont

constituées d’un atome d’azote accroché à un atome d’oxygène. Et ces liaisons entre atomes d’une

même molécule sont généralement très solides. Elles ne sont pas destructibles par les méthodes

physiques dont nous avons parlé à la fin du § B1.

B3 Les éléments

Un corps simple, répétons-le, est formé d’un seul type de molécule. Chacune d’elle est formée de

quelques atomes. Et il n’existe qu’une grosse centaine d’atomes différents qu’on appelle éléments.

Pour bien mémoriser tout cela, j’ose une comparaison :

Les phrases sont des mélanges de mots. On peut en inventer une infinité.

Les mots sont des assemblages de quelques lettres dans un certain ordre. Ils ont un sens précis et ils

sont assez nombreux.

Les lettres ne peuvent pas être découpées. Certains mots ne sont formés que d’une lettre. Elles sont au

nombre de 26.

Atomes = lettres Molécules = mots Phrases = mélanges

B4 Notations

Les éléments sont notés par un code formé d’un symbole et de nombres. Pour l’instant nous ne nous

occuperons que des symboles. Voici quelques éléments qui vont souvent nous occuper :

H Hydrogène

He Hélium

C Carbone

N Azote ( Nitrogène autrefois )

O Oxygène

Si Silicium

S Soufre

Cl Chlore

Mg Magnésium

Fe Fer

Au Or ( Aureum en latin )

U Uranium

Pour décrire une molécule, on indique par un nombre écrit après le symbole, le nombre d’atomes de

chaque élément dans la molécule ( 1 n’est pas noté ). Voyez quelques exemples :

Dihydrogène H2

Diazote N2

Dioxygène O2

Dioxyde de Carbone C O2

Eau H2 O

Acide chlorhydrique H Cl

Acide sulfurique H2 S O4

Chlorure de cuivre Cu Cl2

B5 Nombre d’Avogadro et moles

Les atomes sont extrêmement petits. Ce n’est que depuis quelques années qu’on parvient à les voir et

cela avec des moyens extrêmement complexes. Mais les chimistes avaient remarqué depuis le XVIIIème

siècle que les éléments se combinent toujours selon les mêmes proportions en masse.

Par exemple, avec 3 g de carbone et 8 grammes de dioxygène, on obtient 11 g de dioxyde de carbone.

On résume cela par une formule :

22

C + O CO

3 8 11

Ils avaient aussi remarqué que si l’on prend l’hydrogène pour unité, toutes les masses des autres

éléments sont presque toujours des entiers. Ce qui permet de compléter ainsi le premier tableau :

H 1

He 4

C 12

N 14

O 16

Si 28

Il faut bien comprendre ce que donne ce tableau.

Il part du principe qu’il y a autant d’atomes d’hydrogène dans 1 gramme de d’hydrogène que d’atomes

d’hélium dans 4 grammes d’hélium et que d’atomes de fer dans 56 grammes de fer ...etc.

Et combien y en a-t-il en fait ? Le chimiste italien Avogadro, inventeur de cette idée et vivant au XIXème

siècle ne pouvait pas le savoir mais il affirmait que c’était un même nombre, noté N .

Au début du XXème siècle, on a pu mesurer la masse des atomes et on a pu en déduire la valeur de N

N = 6.02 x 10 23 = 602 000 000 000 000 000 000 000

Autrement dit, la masse d’un atome d’hydrogène est :

24

23

11.66 10 gramme

6.02 10

la masse d’un atome d’hélium est :

24

23

46.64 10 gramme

6.02 10

la masse d’un atome de fer est :

23

23

56 9.60 10 gramme

6.02 10

... etc

Ces nombres ne sont évidemment pas pratiques à utiliser lorsqu’on fait de la Chimie. On préfère travailler

sur les grandeurs du premier tableau qui sont proportionnelles aux masses des atomes et des molécules.

Ces masses s’appellent mole.

D’où la définition : une mole est la masse N molécules

Sulfate de cuivre Cu S O4

Monoxyde d’azote N O

Ammoniac N H3

Silice Si O2

Dioxyde de Carbone C O2

Méthane C H4

Alcool éthylique C2H5OH

Chlorophylle C55 H72 O5 N4 Mg

S 32

Cl 35.5

Mg 24

Fe 56

Au 197

U 238

C Couper l’incoupable : la physique atomique

Mais oublions ces calculs et revenons aux atomes. Aucune expérience de chimie, si violente soit-elle, ne

peut couper les atomes. Lors de la désintégration de la dynamite, par exemple, la molécule de

nitroglycérine est détruite mais les atomes de carbone, d’azote, d’oxygène et d’hydrogène qui la

composent restent absolument intacts. Les atomes ( en grec : impossibles à couper ) semblent donc bien

être les plus petits grains de matière qui puissent exister.

Il a fallu attendre le début du XXème siècle pour qu’on parvienne à les pénétrer. L’histoire de cette

découverte est passionnante, semée d’embuches et de fausses pistes mais trop longue pour être

racontée ici. Elle a abouti à la construction d’une nouvelle science : la Physique atomique.

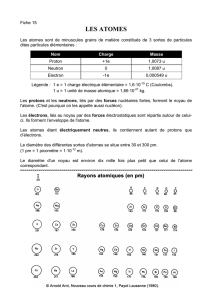

C1 L’atome « vu » de l’extérieur : un flocon électrique

Les atomes, nous l’avons dit, sont extrêmement petits. Leur diamètre est de l’ordre de 10 – 10 mètre.

Pour rendre ce nombre concret, faisons un tout petit calcul : 10 – 10 m = 10 – 7 mm.

cela signifie que dans un mm, on peut aligner côte à côte 107, soit 10 millions d’atomes.

Vu de l’extérieur – si on pouvait les voir – les atomes apparaitraient comme de petites boules floues,

comme de petits flocons d’électricité. On sait aujourd’hui que cette enveloppe est un nuage de quelques

particules appelés électrons qui tournent autour d’un noyau dont nous parlerons plus loin. Lorsque des

atomes se lient les uns aux autres pour former des molécules, c’est au niveau des nuages électroniques

que se réalise l’accrochage. D’une certaine manière, on pourrait dire que la Chimie est la science des

couches électroniques des atomes. La Chimie ignore ce qui se passe dans les profondeurs.

Quant aux électrons, ils sont la plus petite quantité d’électricité qui existe. On les rencontre dans les

nuages électroniques des atomes mais on peut aussi les rencontrer « libres », c’est à dire faisant leur vie

loin de tout. Dans ce cas, on peut mesurer leur masse et on se rend compte qu’elle est extrêmement

faible par rapport à celle des atomes. Par exemple, un électron est environ 1800 fois plus léger qu’un

atome d’hydrogène.

Puisque les électrons peuvent être libres, se pose la question de savoir pourquoi il leur arrive de rester

piégés, en boule, pour former des atomes. Par analogie avec le système solaire dans lequel le lourd

Soleil maintient en orbite les légères planètes, on a pensé qu’il existait des noyaux au centre des atomes.

Mais la comparaison ne marche pas jusqu’au bout parce que la gravité découverte par Newton n’est pas

assez forte pour retenir les électrons. La force qui retient les électrons s’appelle interaction électro

magnétique. Elle est d’une autre nature que la gravité : elle se crée entre particules portant une charge

électrique. Ces charges peuvent être de même signe ou de signe opposé. Lorsque le signe est le même,

il y a répulsion et lorsqu’il est différent, il y a attraction. Pour expliquer la stabilité des atomes, il fallait

donc que le noyau fût porteur d’une charge de signe opposé à celui des électrons. Pour des raisons liées

à l’Histoire de l’Électricité, on nota « – » pour les électrons et « + » pour le noyau.

C2 Plongée dans les profondeurs : le noyau

Sous les couches mouvantes d’électrons, partons à la recherche de ce fameux noyau. S’il faut déjà de

bons yeux pour voir les atomes, il en faut de meilleurs pour l’apercevoir : le noyau est 100 000 fois plus

petit que l’atome, son diamètre est de l’ordre de 10 – 15 m !

Pour se faire une idée concrète de la petitesse du noyau, il va falloir imaginer une maquette à l’échelle

1012. Si nous représentions 1 mm par 1 000 000 km, l’atome serait une vaste bulle de 100 m de diamètre

et le noyau ne serait qu’une toute petite bille de 1 mm. En fait, l’atome est presque complètement vide

mais toute sa masse est concentrée dans un noyau extrêmement petit et donc extrêmement dense.

On trouve donc dans le noyau toute la masse, certes, mais aussi toutes les charges électriques positives

qui sont nécessaires pour retenir les électrons en orbite. En effet, globalement, l’atome est neutre. Il y a

donc autant de charges positives dans le noyau que d’électrons dans le nuage électronique. Sauf que

cela pose un problème car toutes les charges positives du noyau se repoussent. Il existe donc une force

supérieure qui les oblige à rester ensemble. Tout cela pousse à penser que le noyau lui-même n’est pas

homogène et qu’à son tour il doit être formé de particules plus petites encore.

Bienvenue au royaume étrange de la Physique nucléaire.

D Casser l’incassable : la physique nucléaire

Il se trouve que certains rares éléments ont un comportement étonnant. Ils se transforment

spontanément en un autre élément et, au passage, ils émettent un rayonnement formé de noyaux

d’hélium, d’électrons et de rayons X. Ces éléments sont dits radioactifs. Le premier découvert, par

Becquerel en 1886, fut l’Uranium. C’est à partir de l’étude de ces éléments radioactifs qu’on en est arrivé

à la vision actuelle du noyau.

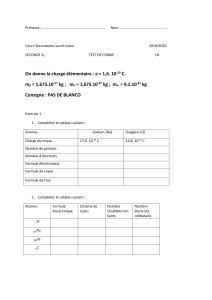

D1 Protons et neutrons

On sait aujourd’hui que le noyau est formé de deux types de particules : les protons et les neutrons. Les

deux ont quasiment la même masse mais les protons portent une charge électrique égale en intensité à

celle de l’électron mais de signe opposé. Il y a exactement le même nombre de protons dans le noyau

que d’électrons dans le nuage électronique. Quant aux neutrons, ils sont en nombre très grossièrement

égal au nombre de protons.

Tout cela tient ensemble grâce à une nouvelle interaction qui n’est ni la gravitation ni l’interaction électro

magnétique et qu’on appelle l’interaction forte. C’est elle qui empêche le noyau d’exploser du fait de

l’accumulation de charges positives proches les unes des autres.

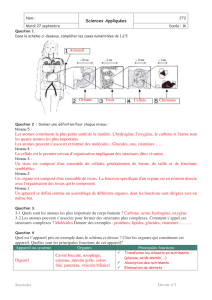

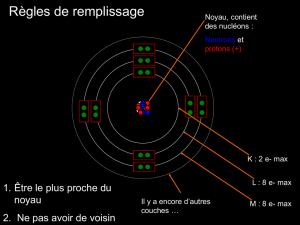

Le dessin ci-contre illustre, pour un atome d’azote, tout

ce que nous venons de présenter.

A l’extérieur, le nuage électronique où tournent, sur

plusieurs couches, 7 électrons.

A l’intérieur, énormément grossi sur l’image, le noyau

avec ses 14 nucléons : 7 protons (bleus) et 7 neutrons

(roses)

Il pourrait y avoir quelques neutrons de plus ou de

moins dans un atome d’azote. En effet, c’est le nombre

de protons qui décide du nombre d’électrons et c’est le

nombre d’électrons qui donne la désignation chimique.

D2 Un code pour tout savoir :

A

ZX

Tout cela peut se résumer par une sorte de logo qui dit tout ... ou presque, sur l’atome.

L’atome d’azote ci-dessus, le plus courant dans la Nature est noté :

14

7N

. Comment comprendre cela ?

Z = 7 est le numéro atomique : autrement dit le nombre de protons dans le noyau.

N est le symbole de l’atome : pour Z = 7, c’est l’azote.

A = 14 est le nombre total de nucléons ( protons + neutrons )

Un autre atome d’azote, plus rare, est noté :

15

7N

. Il possède 8 protons. Un autre, encore plus rare, est

noté :

13

7N

. Il possède 6 protons. Il est instable et se désintègre quelques minutes après avoir été créé.

On dit que

14

7N

,

15

7N

et

13

7N

sont des isotopes de l’azote.

L’atome le plus simple est celui d’hydrogène. Nom de code :

1

1H

. Un proton et pas de neutron.

Parmi les plus lourds présents dans la nature on rencontre deux isotopes d’uranium :

238

92U

et

235

92U

.

Le premier est stable. Le second est radioactif, c’est à dire qu’il se désintègre spontanément en

produisant de l’énergie. C’est lui qui fait fonctionner les centrales et les armes nucléaires.

Souvenez-vous que la masse d’un atome est presque exactement celle des nucléons puisque la masse

de l’électron est négligeable. D’autre part, les masses des nucléons sont quasi égales entre elles. Enfin

l’atome d’hydrogène ne possédant qu’un proton a quasiment pour masse celle du proton. Tout cela

conduit à une idée simple.

Le nombre A donne à très peu près la masse de l’atome par rapport à celle de l’atome d’hydrogène.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%