Résumé - STI2D - lycée Saint Joseph Pierre Rouge

!

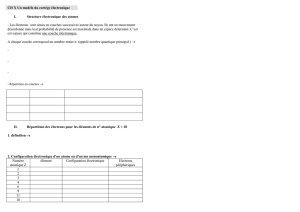

STAGE&DE&REMEDIATION&:&Les&bases&de&la&chimie&

A. L’atome,&molécules&et&ions&:&STRUCTURE&DE&LA&MATIERE&

!

!

!

!

!!

10

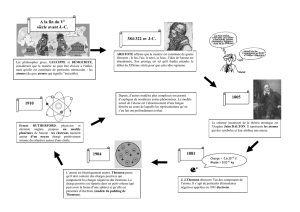

Chapitre 1 – SP20

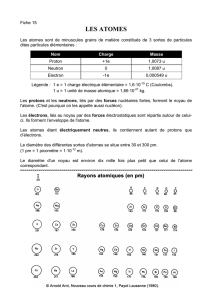

L’

atome est constitué

d’

un noyau et

d’

é

l

ectrons en mouvement autour

d

u noyau.

Il

est é

l

ectriquement neutre.

L

’atome a une structure lacunaire, constitué par un no

y

au très petit, entouré d’un

e

space important et presque vide, le no

y

au étant char

g

é d’électricité positive.

L

es nucléons sont les particules qui peuplent le no

y

au : ce sont les protons et les

neut

r

o

n

s.

L

a masse

d’

un neutron est sensi

bl

ement éga

l

e à ce

ll

e

d’

un proton.

L

a quasi totalité de la masse de l’atome est concentrée en son no

y

au (plus de

9

9,97 %

)

.

L

e numéro atomique Z (ou nombre de char

g

e) d’un no

y

au est é

g

al au nombre de

p

rotons

q

u’il contient.

L

e nom

b

re

d

e nuc

l

éons

d’

un noyau est A. On

l’

appe

ll

e aussi nom

b

re

d

e masse.

L

e no

y

au de l’atome est s

y

mbolisé par : Z

AX

R

ésumé

Chapitre 1

C

himi

e

© Cned – Académie en ligne

16

Chapitre 2 – SP20

D

es atomes sont isotopes, s

’

i

l

s possè

d

ent

l

e même numéro atomique Z, mais

s

’ils di

ff

èrent par leur nombre de nucléons A.

U

n ion monoatomique est un atome qui a

g

a

g

né ou perdu, un ou plusieurs

é

l

ect

r

o

n

s.

L

es entités chimi

q

ues (atome, ion,)

p

ossédant le même numéro atomique

(

c’est-à-dire le même nombre de

p

rotons

)

a

pp

artiennent au même élément

chimique.

U

n élément chimique est caractérisé par un symbole chimique

(

et un nom

)

qui

l

ui sont propres.

U

n corps pur simple est un cor

p

s

p

ur constitué d’un seul élément chimi

q

ue.

U

n corps pur composé est un cor

p

s

p

ur constitué de

p

lusieurs éléments chimi

-

q

ues.

L

es é

l

ectrons

d

e

l’

atome se répartissent par couches électroniques

.

-

K pour

l

a première couc

h

e

-

L pour

l

a

d

euxième couc

h

e

-

M pour

l

a troisième couc

h

e

-

N pour

l

a quatrième couc

h

e et ainsi

d

e suite...

La

structure électronique d’un atome s’obtient en rem

p

lissant successive

-

m

ent les couches en commen

ç

ant

p

ar la

p

remière c’est-à-dire la couche K,

p

uis

l

ors

q

u’elle est saturée, la couche L et ainsi de suite de manière à ré

p

artir tous les

é

l

ect

r

o

n

s

de

l’

ato

m

e

.

R

ésumé

16

Chapitre 2 – SP20

Chapitre 2

C

himi

e

© Cned – Académie en ligne

!

!

!

!

!

Activité!1!:!livre!interactif!

!

http://www.col6bugatti6molsheim.ac6

strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=atomes3!

!

http://www.col6bugatti6molsheim.ac6

strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=atomes42008!

!

http://www.col6bugatti6molsheim.ac6

strasbourg.fr/PSD/index.php?act=voircours&cours=ions!

!

!

Activité!2!:!applications!

!

http://sciencesphy.free.fr/lycee/index1.htm!puis!dans!«!seconde!»!et!!

6!exercice!sur!la!structure!de!l’atome!

6!exercice!sur!la!composition!de!l’atome!!

6!QCM!

6!constitution!des!ions!1!et!2!

6!structure!des!atomes!et!configuration!électronique!

!

Aide!structure!électronique!

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/tableau_cl

assification_periodique_elements_mendeleiev_lewis_structure_electronique.htm!

!

Activité!3!:!formation!des!ions!et!des!molécules!

24

Chapitre 3 – SP20

L

es gaz rares sont inertes c

h

imiquement parce qu

’

i

l

s possè

d

ent

d

eux é

l

ectrons

(

pour l’hélium

)

ou huit électrons

(

pour les autres

)

sur leur couche électronique

e

x

t

erne

.

A

u cours de réactions chimi

q

ues, on constate

q

ue les autres atomes du tableau

p

ériodique des éléments cherchent à acquérir cette confi

g

uration externe stable à

d

eux (rè

g

le du « duet ») ou huit électrons (rè

g

le de l’octet). Ils peuvent s’associer

e

ntre eux

p

ar des liaisons covalentes

p

our former des molécules

.

L

e nombre de liaisons covalentes établies par un atome est é

g

al au nombre

d’

é

l

ectrons à ra

j

outer sur sa couc

h

e externe pour o

b

éir aux rè

gl

es

d

u

d

uet et

d

e

l’octet

.

!

L

a

f

ormule

b

rute

d’

une mo

l

écu

l

e in

d

ique

l

a nature et

l

e nom

b

re

d’

atomes

q

ui

l

a constituent.

!

La

f

ormule d

é

velo

ppé

e

d’

une mo

l

écu

l

e

p

récise

l’

or

d

re

d

ans

l

e

q

ue

l

l

es

ato

m

es

so

n

t

li

és

l

es

u

n

s

au

x

aut

r

es

e

n

sc

h

é

m

at

i

sa

n

t

l

es

li

a

i

so

n

s

co

v

a

l

e

n

tes

(

doublets liants

)

.

!

La

f

ormule semi-dévelo

pp

ée sim

p

lifie l’écriture en ne re

p

résentant

p

as

l

es liaisons concernant les atomes d’h

y

dro

g

ène de la molécule

.

D

es molécules a

y

ant même formule brute sont isomères lors

q

u’elles ont un

e

n

c

h

a

în

e

m

e

n

t

d

’

ato

m

es

d

iff

é

r

e

n

t

.

R

ésumé

24

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

himi

e

© Cned – Académie en ligne

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Aides!:!

la!structure!de!LEWIS!et!formation!des!molécules!:!

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/tableau_cl

assification_periodique_elements_mendeleiev_regle_de_l_octet_du_duet.htm!

!

Les!molécules!en!3D!:!

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/seconde/molecules

_en_3D_flash_animation.htm!

!

!

19

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

h

i

m

i

e

1.2. Énoncé des rè

g

les

Ces rè

g

les concernent donc les électrons des couches externes

des

ato

m

es

.

Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en

g

a

g

és lors de la forma-

t

i

o

n

des

i

o

n

s

et

des

m

o

l

écu

l

es.

En adoptant la structure électronique d’un

g

az noble, l’élément chimique ne se

transforme

p

as en un autre élément car son numéro atomi

q

ue Z reste identi

q

ue ;

seu

l l

e

n

o

m

b

r

e

d

’

é

l

ect

r

o

n

s

v

a

ri

e.

Un élément tend vers la structure électronique du

g

az noble le plus proche car

il est plus facile pour lui de

g

a

g

ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un

g

rand nombre

.

1.3. A

pp

lication aux ions monoatomi

q

ues stables

L’atome de sodium Na de structure électroni

q

ue

(

K

)

2

(

L

)

8

(

M

)

1

,

non sta

bl

e car

couche externe M non saturée, ne

p

eut exister seul.

Soit il

f

orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de

sodium Na), ou il s’ionise sous

f

orme Na

+

.

Pourquo

i

N

a

+

.et pas

N

a

-

?

En vertu

d

e

l

a rè

gl

e

d

e

l’

octet,

l’

atome Na a ten

d

ance à acquérir

l

a structure é

l

ec

-

tronique

d

u gaz rare

l

e p

l

us proc

h

e, soit

l

e néon

10

N

e ce qui se pro

d

uira s

’

i

l

per

d

1 électron et se « trans

f

orme » en ions N

a

+

stable car la couche externe

(

saturée

)

de l’ion est la couche L :

(

K

)

2

(

L

)

8

.

En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er

l’existence de l’ion monoatomique Cl-.

Nous com

p

renons mieux, maintenant,

p

our

q

uoi le chlorure de sodium NaCl (sel

de cuisine

)

(

constitué d’ions sodium et chlorure

)

existe

.

Les éléments de numéro atomi

q

ue com

p

ris entre 3 et 20 ne

f

orment

q

u’un seul

t

y

pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char

g

e porté par celui-ci en appli

-

quant

l

es rè

gl

es

d

u

d

uet ou

d

e

l’

octet.

Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-

ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro

atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :

• par formation d’ions monoatomiques

• par formation de molécules.

Activité 2

19

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

18

Chapitre 3 – SP20

!

Connaître

l

es règ

l

es

d

u

d

uet et

d

e

l’

octet et savoir

l

es app

l

iquer pour ren

d

re

c

ompte

d

es c

h

arges

d

es ions monoatomiques existant

d

ans

l

a nature

.

!

D

onner

l

a représentation

d

e Lewis

d

e que

l

ques mo

l

écu

l

es simp

l

es

.

!

R

eprésenter des

f

ormules développées et semi – développées compatibles avec

l

es règ

l

es

d

u

d

uet et

d

e

l’

octet

d

e que

l

ques mo

l

écu

l

es simp

l

es

.

!

C

onnaître

l

a notion

d’

isomérie

.

!

S

avoir qu’à une

f

ormule brute peuvent correspondre plusieurs

f

ormules semi-

d

éveloppées di

ff

érentes.

1

.

L

es rè

gl

es

d

u

d

uet et

d

e

l’

octe

t

1

.1. Stabilité des

g

az nobles

Donner la structure électronique des gaz rares :

2

He ;

10

Ne ;

18

Ar

8

8

Quels est le nom de chacun de ces éléments ?

O

n constate

q

ue chacun de ces éléments a sa couche externe saturée ce

q

ui

e

x

p

li

q

ue leur

q

uasi-absence de réactivité (inertie chimi

q

ue) : ils ne

p

artici

p

ent

q

ue très rarement à des réactions chimi

q

ues.

D

e tous les éléments, les

g

az nobles (ou rares) sont stables à l’état d’atome

isolé

ca

r l

eu

r

couc

h

e

e

x

te

rn

e

est

saturée. Seuls les atomes de

g

az nobles (He,

N

e, Ar, Kr...) présentent une certaine inertie chimique, ce sont des

g

az monoato-

m

iques dans les conditions ordinaires de température et de pression. Cela si

g

nifie

q

ue tous les autres éléments sont instables à l’état d’atomes isolés

;

en effet

,

l

eur couche externe n’est

p

as saturée.

L

’étude des réactions chimi

q

ues montre

q

ue ces éléments évoluent vers l’état de

s

tabilité chimi

q

ue

q

ui corres

p

ond à la saturation de leur dernière couche d’élec-

t

rons, ce qui revient, pour eux, à acquérir la structure électronique du

g

az rare de

n

uméro atomi

q

ue le

p

lus

p

roche

.

*

soit 2 é

l

ectrons ou un «

d

uet »

d’

é

l

ectrons pour

l

es atomes

d

e numéro atomique

p

roc

h

e

d

e ce

l

ui

d

e

l’h

é

l

ium.

*

soit 8 é

l

ectrons ou un « octet »

d’

é

l

ectrons

p

our

l

es autres atomes

.

C

e sont

l

es règ

l

es

d

u

d

uet et

d

e

l’

octet que

l’

on peut écrire

.

Objectifs

Activité 1

Chapitre

3

Les molécules

18

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

himi

e

© Cned – Académie en ligne

19

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

h

i

m

i

e

1.2. Énoncé des rè

g

les

Ces rè

g

les concernent donc les électrons des couches externes

des

ato

m

es

.

Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en

g

a

g

és lors de la forma-

t

i

o

n

des

i

o

n

s

et

des

m

o

l

écu

l

es.

En adoptant la structure électronique d’un

g

az noble, l’élément chimique ne se

transforme

p

as en un autre élément car son numéro atomi

q

ue Z reste identi

q

ue ;

seu

l l

e

n

o

m

b

r

e

d

’

é

l

ect

r

o

n

s

v

a

ri

e.

Un élément tend vers la structure électronique du

g

az noble le plus proche car

il est plus facile pour lui de

g

a

g

ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un

g

rand nombre

.

1.3. A

pp

lication aux ions monoatomi

q

ues stables

L’atome de sodium Na de structure électroni

q

ue

(

K

)

2

(

L

)

8

(

M

)

1

,

non sta

bl

e car

couche externe M non saturée, ne

p

eut exister seul.

Soit il

f

orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de

sodium Na), ou il s’ionise sous

f

orme Na

+

.

Pourquo

i

N

a

+

.et pas

N

a

-

?

En vertu

d

e

l

a rè

gl

e

d

e

l’

octet,

l’

atome Na a ten

d

ance à acquérir

l

a structure é

l

ec

-

tronique

d

u gaz rare

l

e p

l

us proc

h

e, soit

l

e néon

10

N

e ce qui se pro

d

uira s

’

i

l

per

d

1 électron et se « trans

f

orme » en ions N

a

+

stable car la couche externe

(

saturée

)

de l’ion est la couche L :

(

K

)

2

(

L

)

8

.

En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er

l’existence de l’ion monoatomique Cl-.

Nous com

p

renons mieux, maintenant,

p

our

q

uoi le chlorure de sodium NaCl (sel

de cuisine

)

(

constitué d’ions sodium et chlorure

)

existe

.

Les éléments de numéro atomi

q

ue com

p

ris entre 3 et 20 ne

f

orment

q

u’un seul

t

y

pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char

g

e porté par celui-ci en appli

-

quant

l

es rè

gl

es

d

u

d

uet ou

d

e

l’

octet.

Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-

ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro

atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :

• par formation d’ions monoatomiques

• par formation de molécules.

Activité 2

19

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

19

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

h

i

m

i

e

1.2. Énoncé des rè

g

les

Ces rè

g

les concernent donc les électrons des couches externes

des

ato

m

es

.

Nous allons voir plus loin que seuls ces électrons sont en

g

a

g

és lors de la forma-

t

i

o

n

des

i

o

n

s

et

des

m

o

l

écu

l

es.

En adoptant la structure électronique d’un

g

az noble, l’élément chimique ne se

transforme

p

as en un autre élément car son numéro atomi

q

ue Z reste identi

q

ue ;

seu

l l

e

n

o

m

b

r

e

d

’

é

l

ect

r

o

n

s

v

a

ri

e.

Un élément tend vers la structure électronique du

g

az noble le plus proche car

il est plus facile pour lui de

g

a

g

ner ou perdre un petit nombre d’électrons qu’un

g

rand nombre

.

1.3. A

pp

lication aux ions monoatomi

q

ues stables

L’atome de sodium Na de structure électroni

q

ue

(

K

)

2

(

L

)

8

(

M

)

1

,

non sta

bl

e car

couche externe M non saturée, ne

p

eut exister seul.

Soit il

f

orme des liaisons avec d’autres atomes (c’est le cas dans le métal de

sodium Na), ou il s’ionise sous

f

orme Na

+

.

Pourquo

i

N

a

+

.et pas

N

a

-

?

En vertu

d

e

l

a rè

gl

e

d

e

l’

octet,

l’

atome Na a ten

d

ance à acquérir

l

a structure é

l

ec

-

tronique

d

u gaz rare

l

e p

l

us proc

h

e, soit

l

e néon

10

N

e ce qui se pro

d

uira s

’

i

l

per

d

1 électron et se « trans

f

orme » en ions N

a

+

stable car la couche externe

(

saturée

)

de l’ion est la couche L :

(

K

)

2

(

L

)

8

.

En suivant le même raisonnement pour l’atome de chlore 17Cl, justifi er

l’existence de l’ion monoatomique Cl-.

Nous com

p

renons mieux, maintenant,

p

our

q

uoi le chlorure de sodium NaCl (sel

de cuisine

)

(

constitué d’ions sodium et chlorure

)

existe

.

Les éléments de numéro atomi

q

ue com

p

ris entre 3 et 20 ne

f

orment

q

u’un seul

t

y

pe d’ion monoatomique ; on peut prévoir la char

g

e porté par celui-ci en appli

-

quant

l

es rè

gl

es

d

u

d

uet ou

d

e

l’

octet.

Les atomes autres que les gaz inertes (ou gaz nobles), évoluent chimique-

ment de façon à acquérir la structure électronique du gaz noble de numéro

atomique le plus proche, c’est-à-dire à saturer leur couche externe :

• par formation d’ions monoatomiques

• par formation de molécules.

Activité 2

19

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

!

!

!

!

ECRIRE%LA%REPRESENTATION%DE%LEWIS%DE%CES%MOLECULES%

%

Applications%:%http://sciencesphy.free.fr/lycee/index1.htm!puis!dans!«!seconde!»!et!!

6!exercice!sur!la!représentation!de!Lewis!1,!2!et!3.!

! !

20

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

himi

e

2

. Formules dévelo

pp

ée et semi-dévelo

pp

ée

d’u

n

e

m

olécule

D

ans la

f

ormule brute d’une molécule, on indi

q

ue le nombre d’atomes de cha

q

ue

é

lément en indice à droite du s

y

mbole. L’absence d’indice équivaut à 1

.

a.

La formule brute de la molécule d’eau est H2O. Indiquer le nombre

d’atomes de chaque élément de cette molécule.

b.

Même question pour la molécule de dioxyde de carbone CO2 et la

molécule d’éthanol : C2H6O.

2

.1. Liaison cova

l

ente

U

ne

l

iaison cova

l

ente est

l

a mise en commun

d’

un

d

ou

bl

et

d’

é

l

ectrons

p

ar

d

eux

a

tomes, c

h

aque atome apportant 1 é

l

ectron.

L

es deux électrons de la liaison covalente

f

orment un doublet liant.

U

n

d

ou

bl

et

l

iant est représenté par un tiret entre

l

es

d

eux atomes

.

L

i

a

i

so

n

co

v

ale

n

te

e

n

t

r

e

les

ato

m

es

A

et

B : A —

B

Compléter la phrase :

«

La

f

ormation d’une liaison de covalence entre deux atomes donne, à cha

q

ue

at

ome

,

.

.................................

électron(s) supplémentaire(s) sur sa couche externe. »

D

ans

l

a mo

l

écu

l

e AB chaque atome a gagné un électron

.

Les

d

eux é

l

ectrons

a

ppartiennent à la

f

ois à A et à B

.

la molécule satisfont aux règles de l’octet (ou du

duet) plus stables isolés

D

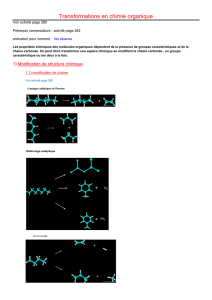

ans les modèles moléculaires, les atomes sont re

p

résentés conventionnellement

p

ar des boules de couleur. A cha

q

ue élément chimique corres

p

ond une couleur:

Élément

Ca

r

bo

n

e

A

z

ote

Oxyg

è

ne

Souf

r

e

Chlo

r

e

Couleur

B

l

a

n

c

N

oir

Bl

eu

Rou

g

e

Jau

n

e

Ve

r

t

L

es liaisons entre atomes sont matérialisées

p

ar des tiges

.

U

n

e

molécule

est

u

n

e

association électri

q

uement neutre d’atomes

.

Activité 3

Activité 4

D

u

Le nombre de liaisons covalentes n éta

bl

i par un atome est é

g

a

l

au

nombre d’électrons manquant

s

ur sa couche externe

p

our obéir aux

règles du duet ou de l’octet.

20

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

21

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

h

i

m

i

e

a.

Faire un tableau avec les lignes suivantes: le nom, le symbole, le numéro

atomique Z, la structure électronique, et le nombre d’électrons sur la

couche externe, des atomes suivants placés en colonnes:

H (Z=1), C (Z=6), N (Z=7), O (Z=8), S (Z = 16) et Cl (Z=17).

b.

Ajouter au tableau précédent une ligne indiquant le nombre d’élec-

trons manquant sur la couche externe de l’atome pour obéir aux règles

du duet ou de l’octet.

c.

Ajouter au tableau précédent une ligne indiquant le nombre de liaisons

covalentes noté n.

Pour satis

f

aire à la rè

g

le de l’octet, certains atomes sont liés entre eux par plus

d’un doublet liant : ce sont

d

es liaisons multiples : doubles

(

deux tirets

)

ou

A

—

— B

—

triples

(

trois tirets

)

A

—

—

—

B

.

2.2. Formules dévelo

pp

ée et semi-dévelo

pp

ée d’une molécule :

! L

a

form

u

l

e

br

u

t

e

d’

une mo

l

écu

l

e in

d

i

q

ue

l

a nature et

l

e nom

b

re

d’

atomes

qui la constituent.

! L

a

formule dévelo

pp

é

e

d’une molécule

p

récise l’ordre dans le

q

uel les

ato

m

es

so

n

t

li

és

l

es

u

n

s

au

x

aut

r

es

e

n

sc

h

é

m

at

i

sa

n

t

l

es

li

a

i

so

n

s

co

v

a

l

e

n

tes

(

doublets liants

)

.

!

L

a

f

ormule semi-d

é

velopp

é

e simpli

f

ie l’écriture en ne représentant pas

l

es

l

iaisons concernant

l

es atomes

d’h

y

d

rogène

d

e

l

a mo

l

écu

l

e.

La molécule de

p

ro

p

ane : Formule dévelo

pp

ée :

F

o

rm

ule

b

r

ute

:

C

3

H

8

H

CH

H

H

C

H

H

C

H

H

Formu

l

e semi-

d

éve

l

oppée :

H

3

C

-

C

H

2

-C

H

3

Activité 5

!

E

xem

p

le

Formules développées et semi-développées sont des

re

p

résentations

p

lanes des molécules et ce, même si

la

p

lu

p

art des molécules sont tridimensionnelles

.

Remarque

21

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

22

Chapitre 3 – SP20

Chapitre 3

C

himi

e

2

.3. Comment déterminer la

f

ormule développée (ou semi-déve-

l

o

pp

ée) d’une molécule à

p

artir de sa formule brute ?

P

renons

l’

exem

pl

e

d

e

l

a mo

lé

cu

l

e

d’

eau. Des

é

tu

d

es ex

pé

r

i

menta

l

es montrent

q

ue la molécule est

f

ormée de deux atomes d’h

y

dro

g

ène et de un atome d’ox

y

-

g

ène. On représente ainsi la

f

ormule de l’eau :

Fo

rm

ule

b

r

ute

de

l’eau

: H

2

O.

a

. la molécule est constituée de 2 éléments : oxygène O :

(

K

)

2

(

L

)

6

et

h

y

d

rogène

H

:

(

K

)

1

.

b

.

l’

atome

d’

oxygène contient

d

onc n

e

= 6 é

l

ectrons et

l’

atome

d’h

y

d

rogène 1

é

lectron dans leur couche externe. Donc l’oxygène

f

orme 2 liaisons et chaque

h

y

d

rogène 1 seu

l

e

l

iaison.

c

. La

f

ormule développée de la molécule d’eau est alors : H-O-H.

En utilisant la méthode illustrée ci–dessus, établir la formule développée

des molécules :

•

Di

hyd

ro

g

ène H

2

•

Dic

hl

ore C

l

2

•

C

hl

orure

d’hyd

ro

g

ène HC

l

•

Ammon

i

ac NH

3

•

L

e

m

ét

h

a

n

e

C

H

4

D

ans tous ces exemples, les atomes ne

f

orment entre eux qu’une seule liaison

d

e cova

l

ence

.

D

ans les exemples qui vont suivre, il

f

aut envisager l’existence de plusieurs

l

iaisons entre certains atomes ; ce sont

d

es

l

iaisons mu

l

tip

l

es :

•

2

l

iaisons entre 2 atomes est appe

l

ée liaison double.

(

ou double liaison

)

.

•

3

l

iaisons entre 2 atomes est appe

l

ée liaison triple.

(

ou triple liaison

).

D

ans la formule dévelo

pp

ée de la molécule, on

p

lace alors les tirets (re

p

résentant

l

es liaisons

)

les uns au dessus des autres

.

Donner la formule développée des molécules suivantes :

•

diox

yg

ène O

2

•

l’

ét

h

è

n

e

C

2

H

4

•

diox

y

de de carbone CO

2

O

n remar

q

uera

q

ue l’éthène est une molécule

p

lane

.

l’

l

d

l

lé

l

d

’

é

d

é

i

l

a.

A partir

d

es numéros atomiques

,

écrire

l

a structure électronique

d

e tous

l

es

é

l

éments c

h

imiques contenus

d

ans

l

a mo

l

écu

l

e.

b.

En

d

é

d

uire

l

enombre de liaisons covalentes que doit

f

ormer chaque atome

pour respec

t

er la règle du duet ou de l’octet

.

c.

Chercher alors la (ou une )

f

ormule développée ou semi-développée.

Activité 7

Activité 8

22

Chapitre 3 – SP20

© Cned – Académie en ligne

B. La&quantité&de&matière&

!

!

!

!

!

Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!ne!dépend!que!de!la!température!et!de!la!

pression!:!

Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!à!0°C!sous!1!atm!est!de!22,4!L!

Le!volume!occupé!par!une!mole!de!gaz!à!20°C!sous!1!atm!est!de!24,0!L!

!

!

!

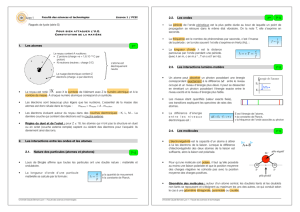

L

a mo

l

e est

l’

unité

d

e quantité

d

e matière. E

ll

e permet au c

h

imiste

d

e passer

d

e

l

’échelle microscopique

(

atome, molécule

)

à l’échelle macroscopique

(

la nôtre

)

.

U

ne mo

l

e

d’

entités c

h

imiques correspon

d

à un paquet

d’

entités contenant

6

,

02

.1

0

23

entités. Ce nom

b

re, noté

N

A

est appe

l

é constante

d’

Avoga

d

ro ;

N

A

=

6

,

02

.1

0

23

mo

l

-1

.

L

a quantité de matière dési

g

ne le nombre de moles de matière contenues dans

u

n échantillon donné ; elle est s

y

mbolisée par la lettre n.

A

insi

,

en consi

d

érant un éc

h

anti

ll

on

d

e matière contenant N entités é

l

émentaires

,

à

cha

q

ue

f

ois

q

ue l’on a 6,02.10

23

entités, on dit

q

ue l’on a 1 mole d’entités. Il

y

a donc proportionnalité entre le nombre N et la quantité de matière n selon :

nN

NA

=

n

:

q

uantité de matière (mol.)

N

A

: constante d’Avo

g

adro (mol-

1

)

N

: nombre d’entités (sans unité)

L

a masse molaire atomi

q

ue est la masse d’une mol e d’atomes. Elle est notée M

e

t est exprimée en

g

.mol-

1

.

La

m

asse

m

o

l

a

ir

e

m

o

l

écu

l

a

ir

e

est

l

a

m

asse

d

’

u

n

e

m

o

l

e

de

m

o

l

écu

l

es

. Ell

e

s

’exprime aussi par le s

y

mbole M. elle se calcule en additionnant les masses

m

olaires atomi

q

ues de chacun des atomes constituants cette molécule.

L

a re

l

ation entre quantité

d

e matière et masse est :

m

=

n

!

M

m

: masse de l’échantillon

(

g

)

n

: quantité de matière

(

mol.

)

M

: masse molaire du corps pur

(

g.mol

-1

)

.

Chapitre 5

C

himie

48

Chapitre 5 – SP20

R

ésumé

© Cned – Académie en ligne

46

Chapitre 5 – SP20

Chapitre 5

C

himi

e

O

n

d

onne

l

es masses mo

l

aires atomi

q

ues :

El

é

m

e

n

t

H

C

N

O

S

M

asse

m

o

l

a

ir

e

M

(

g

.mol

-1

)

1

12

14

16

32

! Masse mo

l

aire ioni

q

ue

La masse molaire ionique est la masse d’une mole d’ions. On

p

eut

n

é

g

li

g

er la masse des électrons devant la masse du no

y

au de l’atome ; la masse

m

olaire d’un ion se calcule sans tenir compte de la masse des électrons

g

a

g

nés

o

u

p

erdus

.

M

N

a+ ≈

M

N

a= 23 g.mo

l

-1

M

SO

4

2

-

≈M

SO

4 =

M

S

+

4M

O

= 96 g.mo

l

-1

Calculer la masse molaire des ions :

•

K

+

•

C

l

-

•

PO

4

3

-

Données :

Mgmol

Mgmol

Mp g mol

M

Cl

O

K

=

=

=

=

−

−

−

35 5

16

31

3

1

1

1

,.

.

.

99 1

gmol

.−

2

.2 Relation entre

q

uantité de matière et masse.

D’a

p

rès la défi nition de la masse molaire, on a la relation :

! Exem

ple

Activité 3

n= m

M

n:quantitédematière(mol)

m:masse(g)

M::massemolaire(g.mol )

–1

Exemple:dans100gd'eau, quelle quantité ddematière ?(M = 18g.mol )

n=

m

M

HO -1

HO

HO

HO

2

2

2

2

== 100

18 =5,55mol.

© Cned – Académie en ligne

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%